世界経済史(十字軍からリーマンショックまで)わかりやすく、まとめてみました!

経済学を勉強していると、そもそも世界はどういう経済を歩んできたのか、気になりまして、様々な経済学理論も、それぞれの状況に応じて生み出されたはずだと思い、まとめてみましたら、よく理解できたので、参考にしていただければ幸いです!

封建制

「資本主義の終焉」が叫ばれる今、もう一度振り返りたい資本主義誕生の歴史。さて、資本主義以前はというと、「封建制」。

資本主義が栄える前、世界は日本もヨーロッパも「封建制」でした。日本は鎌倉幕府の時代から江戸時代まで続きました。ヨーロッパはもう少し古く、8世紀から14世紀まで続きました。その地域の中で、王様殿様は、庶民を守り、庶民は年貢を納めて、自給自足で、クローズドな世界で暮らしていた。

そうする内に、「余剰」が蓄積されてきた。作業効率が高まり、生産が向上され、食べる分以外のものが余ってきたのだ。それを別のものと交換して、暮らしを豊かにしたいということで、都市で物品交換が行われた。また、需要に応じて、様々な物品を作る人たち、売る人たちが出現してきた。商人や組合ですね。

さて、そんななか、ヨーロッパでは、一大イベントが始まる。「十字軍遠征」 これは、キリスト教の聖地エルサレムをイスラム教徒から取り戻そうと、ローマ教皇ウルバヌス2世がセルジューク・トルコに対して仕掛けた戦い。世界史を紐解くと、今後もこういうイベントで、世界は大きく変わっていく。

それでこの戦い、ヨーロッパ側十字軍の負けで終結するのですが、経済面から見れば、ヨーロッパとアジアの交易拡大にはなった。200年ほど人が行き来したので、香辛料や絹織物などの物品はもちろん、哲学、医学や数学がイスラム文化から入ってきた。これからも、遠方のアジアの国々とも引き続き交易したい、ということで、「貨幣」が発展し始めた。

十字軍というのは、王様に仕える領主たちが出陣していた。でも戦死したり、散財したりしてボロボロになった。加えて、ヨーロッパで一番の権威者であった教皇もボロボロになった。

絶対王政

というわけで、国王に権力が集中し始めた。「絶対王政」の始まりである。神から直接あたえられたとする王権神授説をとり,官僚制度を整備し、封建契約にもとづく軍隊にかえて賃金で雇った常備軍を設けて、これらを基盤として専制政治を展開した。

しかし、優秀な官僚をそろえることと、軍隊を常備していくことはかなりお金がかかった。そこで、優秀なスタッフが金儲け策を作りだす。それが、「重商主義」政策。ここらへんから、経済政策っぽい。

まずは、「重金主義」手っ取り早く、金銀を求めて、鉱山開発や植民地獲得。でも、あたり外れが大きく、戦争になったりコストパフォーマンスが低く、失敗。そのあと、「貿易差額主義」輸入より輸出を多くして、貨幣収入を多くする方法。平和です。このころ、「東インド会社」が出来た。

産業革命

輸出できる価値の高いものを多くそろえると、収入が増える。そこで、国家が自国の産業資本の成長をはかるため、さまざまな保護を加え、発展した形が、「産業革命」。

ちなみに、産業革命には、労働力が欠かせない。労働力は、もともと農民だった人たちが、土地を失い「労働者」になった経緯がある。

イギリスでは、毛織物が一番の売れ筋だった。毛織物に必要なのは羊。羊に必要なのは、牧草地。というわけで、農地から牧草地に変わっていき、働く場所を失った農民は、労働者に変わっていったのだ。

そして、都市に流れ込んだ労働者数は爆増する。100年足らずで倍になっている。これは都市での安定的な生活が人口増につながったと見える。よって、大量の労働者が存在した。

18世紀~19世紀にかけて起こった「産業革命」。これは、後からも出て来る重要なキーワード『構造転換』です。

国が成長していくために、今までの構造を大きく変えて、優位的に栄える状況を生み出していく。

18世紀のイギリスには、それが出来る状況がそろっていました。

①植民地(原材料供給地および消費先)

②大量の資本(お金の集中)

③科学技術の発展(イノベーション)

④人口の増加(労働者=消費者)

まず、植民地ですが、これは、大航海時代の時から、アフリカ、インドや中国などに進出して、原材料を買い付けていました。

そして、差額貿易などでイギリスに集まってきており、ヴィクトリア女王時代に、世界の富の集中が頂点に達します。

イノベーションもすごかった。多くの発明家が、機械を生み出していった。ベースは、アイザックニュートンら素晴らしき数学者が多く存在したことと考えられる。

先述の農民から労働者への変化、そして都市での人口の爆増。

投資家や、銀行からお金を借りた起業家が、事業を興す。売り先(植民地先)が決まって、必ず売れるなら、やらない手はない。しかも、原材料は安く、作業してくれる労働者はたくさんいる=賃金も安い。これは、たくさん作れば、つくるほど儲かる!

工場で、人手で行ってきたけど(工場制手工業)、発明家が蒸気機関とか発明してくれて、機械でもっと大量に作れるようになった(工場制機械工業)。

ちなみに、この蒸気機関は、鉄道や船にも取り付けられ、交通がより便利になり、早く多くモノを届けることが可能になった。つまり、時間を買ったわけですね。

自由放任経済

資本主義のエンジンは、「欲」。もっと儲けたい。もっと自由にやりたい。そう思った資本家たちは、邪魔な王様を倒す(市民革命)。これによって、絶対王政が終わり、議会政治という新しい国家の仕組みとなった。

重商主義から、「自由放任経済」へ移行した。実は、足りない要素はあるが、19世紀同じような流れをたどっている国がある。それは日本。

ご存知「明治維新」。これが、日本の『構造転換』 日本のパターンは、封建制を革命で倒し、明治政府にお金を集中させ、最新技術をヨーロッパから導入して、産業を興していった。また、当時の江戸は安定した都市国家で、世界でも有数な大人口を抱えていた。つまり、労働者はたくさんいた。

イギリスと日本は、何故栄えることができたか?

には、いくつか説がありますが、私が興味深かったのが、地理的環境に基づく説。

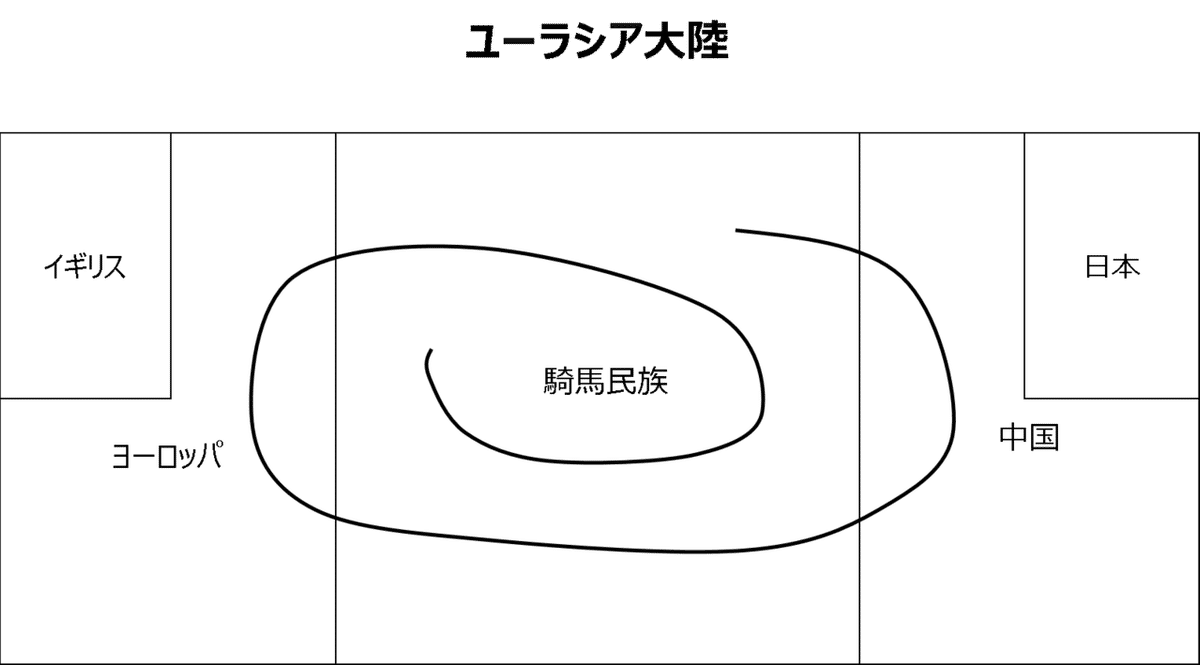

イギリスと日本は、ユーラシア大陸の端っこで、島国。つまり、海に囲まれている状態=他国から攻められにくい=安定した国家運営。

ユーラシアどまんなかは、どういう状態かというと、クローズで安定した運営をしたい国と、それらの国が貯めた富を奪う輩が混在していました。

その輩とは、「騎馬民族」。彼らは、馬に乗って荒らしまくり、有名なのはモンゴル帝国。なので、ユーラシアにある国々は、栄えたり没落したりを繰り返し。

しかし、騎馬民族が荒らすどまんなかからやや外れた地域は、それでも安定時期が長かった。それが、ヨーロッパと中国。

彼らは、緊張感のある中、切磋琢磨してきた。よって、技術革新・豊かな文化がはぐくまれた。イギリスと日本は、完全に安定した状態で、イギリスはヨーロッパから、日本は中国から、容易に技術や文化を取り込める位置にいたので、栄えることができたということらしい。

18-19世紀、日本よりイギリスの方が勝ったのは、その当時のヨーロッパと中国の力の違いという感じがします。ヨーロッパは、各地域で切磋琢磨していた。イギリスは、それぞれいいところ取りしていた。日本は、鎖国していて、かつ中国単一国のみから取り入れていたので、差が出てしまった。

帝国主義

イギリスが「産業革命」でうまくいったものだから、他の国も同じことを始めた。機械を導入して、労働者を集めて、原材料を買い入れて、大量に作り始めた。

でも、イギリスと違って、売り込む先がない。というわけで、売り込む先を見つけに、ついでに原材料と労働者の確保もしようと海外進出することになります。これが「帝国主義」。

アメリカは、中米へ進出。フランスはアフリカへ進出。日本は朝鮮へ進出などした。当然、ロシアも、南下政策でオスマントルコへ進出(バルカン戦争)。

このバルカン戦争が、そのあとに起こる第一次世界大戦の火種となっている。簡単に経緯を話すと、このバルカン戦争で、オスマントルコ配下にあったブルガリアがロシア側に立って勝ち、自治国へ。

勢いのって、マケドニアへ攻めに行ったら、ギリシャ・セルビアらのスラブ人に負け、領土が大きく減った。そこで、同じゲルマン人のドイツ・オーストリアに泣きついた。

第一次世界大戦

ドイツとオーストリアは、途上国への進出が遅れていた。ゆえに、他国と比べ、どんどん富の差が開いてく一方であった。ドイツはアフリカで、イギリス・フランスと小競り合い、オーストリアは、バルカン半島で、スラブ国と小競り合い。

そして、1914年、ついにオーストリアがセルビアに宣戦布告で、人類最初の世界大戦が勃発。もちろん、ドイツはオーストリア側。もちろん、ブルガリアも。そして、反スラブのオスマントルコも。対するは、スラブの親分、ロシアと、ドイツと小競り合いのイギリスとフランス。

ちなみに、第一次世界大戦では、空を飛ぶ飛行機、海を潜る潜水艦、戦車(高度な車)、毒ガス(窒素からアンモニアをつくる技術と同じ)など多くのイノベーションが生み出されている。政府からの多額の投資と優秀な人の投入があった。技術革新は、世界を大きく変える要素の一つなので、見逃せない。

1917年、イギリス・フランス・ロシア側の勝利となるわけだが、転機はアメリカの参戦に違いない。当時、アメリカは、軍需物資を両サイドに提供していて、かなり儲かっていた。

しかし、イギリスやフランスの国債を引き受けていて、負けると紙くずになってしまうので、イギリスフランス側に付いた。日本は、日英同盟を結んでいて、これにかこつけ、ドイツの中国や太平洋諸国の領地を奪っていった。

ブラックチューズデー(世界大不況)

結果、参戦国はどうなっていったかというと、まずオーストリア帝国は、チェコスロバキア、ポーランド、スロベニア、クロアチア、セルビアに分割。これで、二度とドイツと一緒に行動できません。

ドイツの場合は、深刻で、1,320億マルク(現在の価値で200兆円)の賠償金。当時のドイツ国家予算の何十年分にあたり、完済したのは、2010年。つい最近!これにより、ハイパーインフレーションが起こり、大不況となります。

イギリスとフランスは、戦争に勝ったのですが、アメリカに大借金し、町もボロボロでした。ロシアは、革命が起こり、ソビエトとなり、社会主義国となりました。

日本は、植民地はすこし増えた(取りすぎて、返還させられた)のですが、軍需で潤っていた産業が急にストップしていまい、かつ関東大震災もあり、不況になります。

本土も市民も傷つかなかったアメリカだけが、好景気を維持していた。戦時国に復興の物資を提供していた。すると、お金がアメリカに集まり、株価がどんどん上がっていった。みんな、思った「これは永遠に上がっていく、買いだ!」

しかし、復興も十分になってくると、他国が物資を買ってくれなくなり、生産過剰になってきた。

そして、ついに、1929年、アメリカ株式市場大暴落(ブラックチューズデー)世界が一斉に大不況になった。世界のGDPが急激に15%減少した。

ケインズ経済理論

大不況になってしまったアメリカは、ルーズベルト大統領の下、「ニューディール政策」を実行する。これに、経済学の理論として確立したのが、「ケインズ経済理論」である。

その以前には、「古典派経済理論」があり、自由放任経済の下、とにかくたくさん作って、国が豊かになることに邁進していた。しかし、この不況下では、作ってもだれも買ってくれない事態になっている。そこで、どうすればよいか?

まず、国が豊かになっていくシンプルな数式で考えると、GDP(国内総生産)が増加していけば良い、ということで、この生産する数字(総生産ー原材料=付加価値の総和)を増やしていくことが肝要。

しかし、先述通り、増やしていっただけでは、国が豊かにならない事態になっている。そこで、ケインズは、GDPを違う角度から見た。

GDP=消費+投資+政府支出+純輸出(輸出ー輸入) 一旦、純輸出は横に置き、大まかにいうと、お金の種類は3つ。消費と投資と政府支出。今の日本でいうと、ざっくり消費300兆円、投資100兆円、政府支出100兆円。

個人レベルまで落とすと、わかりやすいかも。給料もらいました。生活のため、いろいろ買います=消費。税金払います=政府のお金。お金余りました=貯金。貯金は銀行に預けられ、銀行は投資に回す。というわけで、この3つの数字をあげることで、GDPの数値が上がるというのが、ケインズの考え。

今この不況の中で、消費は落ち込んでいる。もちろんお金も余らず、貯金・投資もできない。となると、最後の手は、「政府支出」 いわゆる「大きな政府」として、財政政策(公共事業・社会福祉の充実)を行うことで、公共事業などで働き始め、人が元気になり、消費が増え、貯金もできるようになる。という流れをつくる政策。

でも、政府がコントロールするのは、自由主義に反する!ということで、「新自由主義経済理論」が出てきて、「小さな政府」論が後の時代に出てきます。しばしお待ちを。

第二次世界大戦

さて、世界不況となり、各国どういう政策を取り、どうして第二次世界大戦が引き起こされてしまったかというと、「金本位制」が一因している。

金本位制は、1871年、通貨の価値を金との交換で保証するということで始まっている。日本も、日清戦争で勝ち、賠償金をもらい、金を保有出来て、金本位制を導入している。

しかし、第一次世界大戦で、各国、お金を使いすぎて、金を保有できず、金本位制を停止し始めた。こうなると、相手の通貨は、信用できない。つまり、信用できない国とは、貿易しないという流れになった。

でも、差額貿易で成長してきた国はとめられない。信用できる国とだけ貿易を行った。自国の通貨を使っている植民地とだけ貿易を行う「ブロック経済」が始まった。

さて、植民地を持っている国は限られている。主な国は、イギリス、フランス、アメリカ。持っていない、もしくは少ない国は、ドイツ、イタリア、日本。ロシアは、社会主義国なので関係なし。

こうなると、持たざる国の政府への焦りは大きい。国民の不満は高まっていくから。よって、この国民の不満は、強い指導者を求め、ファシズム化していく。そして、指導者は、満を持して、他国へ攻め込むことになります。1939年、ドイツがポーランドへ侵攻。これにより、ドイツ・イタリアによる第二次世界大戦が開始されました。

当時、日本の場合は、領土拡大を狙い、満州へ触手を伸ばしたところ、各国から非難を受け、対日経済制裁を受ける。有名なのは、「ABCD包囲網」 石油を日本に提供しなくなった。それで、日本は、石油を求め、東南アジアへ攻め込むこととなり、戦場は、ヨーロッパ、中国、東南アジアであり、世界を巻き込む戦いになった。

二度と世界大戦にならない対策

第二次世界大戦は、1945年5月ドイツ、8月日本の降伏により終結します。大戦後、二度と戦争が起こらないように、対策が講じられます。

ひとつは、GATT(関税および貿易に関する一般協定)を1948年に制定しました。対戦前、ブロック経済によって、持たざる者と持つ者との不公平感が戦争を引き起こしました。よって、それを解消すべく、「関税障壁を取り除く」「輸入制限を取り除く」という自由貿易を推し進める協定を作りました。

もうひとつは、通貨の安定です。ブロック経済の原因は、各国が金本位制を止めたことによります。よって、金本位制を復活させ、通貨の安定運用を図りたいわけです。

しかし、各国戦争でお金がありません。一つの国を除いて。そう、第一次世界大戦同様、本土無傷、軍事物資を売っていた「アメリカ」には、当時の世界の「金」が7割集まっていたと言われています。軍事物資の代金を金で受け取っていた。よって、「アメリカドルの基軸通貨」(金ドル本位制)が確立されました。

不安定な通貨

こうなると、もうアメリカ一人勝ちと思いきや、自由貿易・自由経済・資本主義に真っ向から反対する思想・社会主義が対極に存在していました。大国は、ソビエト連邦です。

自由主義と社会主義を端的に比べると、自由主義は、機会の平等。何をするかはあなた次第、皆自由に選べる平等感。社会主義は、結果の平等。物事全て平等でなければならない。皆同じもの、同じ分だけ。

よって、思想が全く違う戦い。国の根本にかかわることなので、一歩も引かない。もちろん、戦争は引き起こされる。

1950年朝鮮戦争、1962年キューバ危機、1964年ベトナム戦争などである。

この都度おこる激突は、アメリカを浪費させていきます。戦争は金がかかる。よって、世界にアメリカドルが流れる=金が流出。アメリカが保有していた金が減少。

そしてついに、金とアメリカドルの交換停止宣言。「ニクソンショック」。こうなると、また、世界大戦になってしまうのかと思いきや、ドル安誘導(円高・マルク高誘導)の「スミソニアン協定」が結ばれます。敗戦国のドイツと日本は特に厳しく、フランスイギリスの8.57%の通貨切り上げと比べると、ドイツ13.5%、日本16.8%(1ドル=360円から1ドル=308円の為替レートへと変更)

しかし、この協定は長く続かず、結局、「変動為替相場制」となりました。スミソニアン協定崩壊の背景には、「世界経済の成長に金の総量が追いつかない」という根本的な問題がありました。

その点、変動為替相場制では、金の保有量に縛られずに通貨量を増やすことができます。新興国への投資など、金の量に縛られない政策も可能となり、国際的な取引は活発化しました。

オイルショック

さて、ここでおもがけないイベントが起こります。「オイルショック」です。これは、イスラエルと、アラブ諸国の戦いの中、イスラエルを指示する国々に対し、アラブ諸国が石油を提供しなかった、もしくは価格を大幅に上げたため、石油を得られなかった状態です。

日本は当時、重化学工業国として、鉄鋼、造船、石油化学で成長していましたので、大打撃を受けました。石油価格が高い。それによって成り立つ産業の製品(トイレットペーパーなど)も高い。ということで、インフレーションが起こりました。

産業が落ち込んでいて、インフレ。つまり「スタグフレーション」となってしまいました。ここで、1950年からの高度成長は終わりを向かいます。

日本の構造転換

日本は、ここで『構造転換』を行います。「鉄鋼、造船、石油化学」中心から、「自動車、家電、半導体」の石油に依存しない産業へ移行していきます。この転換は、とてもよかった。日本の成長はさらに続きました。

メイドインジャパンをどんどん輸出して、貿易黒字を爆増させていった。こうなると、不況に陥っている国は、「日本はずるい」と、ジャパンバッシング。これはまずいと思った日本は、「輸出自主規制」「現地生産(アメリカで作る=雇用増)」「内需拡大(公共事業)」を行いました。

新自由経済論

さて、オイルショックで不況になった世界はどうしていたかというと、不況を乗り越えるべき、新しい経済手法を推し進めていました。

ケインズ手法は、不況でデフレの場合、適切ですが、今回は、不況でインフレなので、適切でない。シンプルに言うと、ケインズの場合、政府支出を増やし、市場にお金を増やす働きをします。でも今はインフレ、お金が余っている状態。なので、ケインズは適切でない。

そこで、登場したのが、「新自由主義経済論」です。これは、とにかく自由、市場に任せる。政府は立ち入らないようにする。つまり、「小さな政府」論です。

具体的には、アメリカでは、レーガン大統領が、「レーガノミクス」ということで、「歳出削減」「減税」「規制緩和」「安定したマネーサプライ」という方針で施策を行いました。

これはこれで、素晴らしい政策で、日本でも小泉政権が「構造改革なくして景気回復なし」をスローガンに、郵政3事業・道路関係四公団・石油公団・住宅金融公庫・交通営団など特殊法人の民営化をしましたね。

アメリカもさぞうまくいったと思いきや、「強い軍隊と強いドル=強いアメリカ」というプライドが、スターウオーズ計画(ハイテク兵器や軍事衛星)にお金をつぎ込んでしまった。

小さな政府なので、予算総枠は小さめ、足りない分は国債発行。これにより、「貿易赤字と財政課赤字の、双子の赤字」をかかえることになってしまった。これは、最後の手を使うしかない。そう、「ドル安誘導」。

プラザ合意

1985年、ニューヨークのプラザホテルに、アメリカ、イギリス、フランス、西ドイツ、日本の財務大臣があつまり、「プラザ合意」で、ドル安誘導を決めた。日本の円は、ドルに対し半分ほどの価値まで下げられた。

こうなると、貿易立国として、貿易黒字を謳歌していた日本は、値段が倍になってしまう=売れない=貿易で稼げない=産業不振=不況。という構図を描いた。

というわけで、不況対策として、考えられる手立ては二つ。「財政政策」もしくは「金融政策」。しかし、オイルショック時代に、緊急的に、国債を大量に発行して、財政政策を行ったので、今回はやらない。

よって、日本銀行による「金融政策」 具体的には、公定歩合(金利)を5%から2.5%へ下げた。50%オフセール。こうなると、めったにない低金利なので民間銀行は借りた。これで、市場にお金が出回り、不況を乗り越えたいと想定した。

しかし、そうはいかなかった。想定外の方向に進んだ。意外にも大した不況にならなかった。どうしてか?プラザ合意によるドル安誘導による「円高」になった。輸出で大打撃を想定した。

しかし、円高ということは、原材料や部品の輸入は割安になった。加えて多くの海外労働者が入り、全体コストが下がり、企業は充分な利益を保つことができたのだ。いわゆる「円高メリット」。

大した不況にならず、貿易黒字であり続けた。日本にはどんどんお金がたまっていく。でも、金融政策でお金を市場に過剰に供給した。よって、市場では、お金がだぶついた。

こうなると、余ったお金は、投機商品に回る。当時の日本での投機商品と言えば、「株と不動産」。そう、ご存知『バブル』の入り口である。

日本のバブル

公定歩合(金利)引き下げの金融政策によって民間銀行は、お金を借りた。借りたお金は利子を付けて返さなければならない。よって、民間銀行は、お金を貸した。不動産や株を購入する人達にバンバン貸した。

ここで、一般の人たちも株式市場に関心づけるイベントが起こる。「NTT株発売」である。盛り上がる株式市場。ついに、1989年、38,915円の日経平均最高額を迎える。

こんなに、お金が出回ると通常、物価が上がり、インフレーションになる。しかし、ならなった。円高基調であったからである。円高で、海外から安い商品が入り、物価を押し下げていたのだ。

異常なまでの熱気に、さすがに日本銀行も逆の金融政策(公定歩合の引き上げ)を行う。1989年から1年で6%まで上げた。これにより、加熱していた株式市場は、23,000円台まで下がった。

しかし、バブルは収まらなかった。もう一方の不動産投資が続いていたからである。株で儲けられないと思い、今度は、どっと不動産市場にお金が流れた。

当時の日本は、「土地神話」(日本は住む土地は狭いのに人口は増えていくので、土地の値段は上がり続ける)を信じていたので、土地を買いまくっていた。

そうなると、住まないけど土地は所有する人たちが多く存在し、住みたいけど住む物件を買えない人たちが増え、大きな社会問題になった。そこで、政府は1990年、「土地基本法」を制定。土地を投機目的で売買してはならないという法律である。そして、大蔵省が「不動産融資総量規制」を行い、銀行が不動産取引の際の貸出金額上限を設定した。つまり、貸しまくっていたお金の蛇口を閉めたのである。

これで、不動産バブルも終息を迎えるはずだったが、そうならなかった。抜け道があったのである。お金の流れは、大蔵省の管轄銀行経由以外にもある。大きく2つ。

一つは、消費者金融や信託銀行のいわゆる「ノンバンク」。もうひとつが、「住宅金融専門会社」(住専というワードを新聞やニュースで見た覚えはないでしょうか)ここは大蔵省肝いりで作られた住宅専門融資会社。

規制を受け、銀行以外から借りる先を見つけた。それが「農林系金融機関」(農協もたまっていたお金をなんとか大きくしたかった)しかし、1995年、住専がとんだ。不動産へ流れ込んでいたメインの銀行経由がストップ。株式市場からのお金もストップ。お金が流れ込まず、だれも買わずで、不動産売買はついにストップ。つまり、バブル崩壊。ここから長きにわたるデフレが続いていくこととなる。

悲惨すぎて、絵にできなかった。スイマセン。

ニューエコノミー

さて、そのころ、アメリカでは、クリントン政権で、今までアメリカを支えてきた産業(オールドエコノミー)の課題を、ITなどで解決する「ニューエコノミー論」が出てきます。

ITの急速な進歩や経済のグローバル化で情報伝達にかかる時間が短縮されて在庫調整が加速し、余剰在庫に伴う景気後退は発生しなくなるという理論ですが、実際にはそううまくいかなかった。

でも、IT化は加速していき、アメリカは、『構造転換』を果たし、成長を続けた。歴史を振り返ると、財政政策や金融政策では、国の成長になんら寄与しない。「構造転換」して、ぐいっと成長していくのが良くわかる。

こうして、アメリカのIT産業が成長をしていくことで、アメリカにお金と人がどんどん集まってきた。こうなると、雇用も増え、給与も上がり、物価も上がっていく。当然、住宅の値段も上がっていくことになり、低所得者は、住宅が買えない状況を生んでいた。

そこで、低所得者でも住宅が購入できるローンを作った。これが「サブプライムローン」である。そう、リーマンショックの原因と言われているサブプライムローンです。

リーマンショック

住宅価格はどんどん上がっていくので、低所得者は、そのうち本当に購入できなくなると思い、皆このローンに飛びついた。このローンは、低所得者向けで、返済信用が低かったため、利子が高い設定になっていた。(最初の数年は低金利、徐々に高金利になる仕組み。利率が上がっても、地価や住宅価格も上がるから資産価値が上がるので大丈夫、とされていた。)

利子が高いローンなので、見た目とても良い債権に見える。ローン会社は、これを小口化して、多くの投資家に買ってもらった。結構大人気!見た目いいので。

しかし、住宅供給が過剰になり、住宅価格は下がり=資産価値が下がり、金利はどんどん高くなり、ローンの返済ができなくなってしまった。加えて、IT企業が乱立していたインターネットバブルがはじけ、多くの企業が倒産。これにより、ローンの返済が出来なくなった。ここでお金の動きがとまった。

小口債権パッケージを買っていた投資家は不安になり、株を手放し、株安へ。2008年9月、リーマンブラザーズが倒産したことで、リーマンショック。アメリカの信用は落ち、世界同時株安、世界同時不況へ。

まとめと考察

まとめると、「好景気」になるには、国の成長として、『構造転換』していくことが王道。

いままでの産業構造から、新しい産業構造に生まれ変わることが必要。私見だが、鍵は、最新テクノロジーを含んだ「新しい社会インフラ」に適応すること。

これは、民需から起こり、政府が規制緩和していくことで、早く成長していく感じがする。産業革命時代は、船。日本の明治維新後の、鉄道。20世紀からの、車。ニューエコノミーあたりの、インターネット。

次の新しいインフラは、「タイムマシン!」とか言いたいけど、現実的でないので、見える範囲で考えると「ロケット」かなあ。誰でも自由にロケットを運転できると、新しい社会インフラとなり、構造転換となるでしょうね。多分。

日本の場合は、まず、2000年初頭のアメリカの「構造転換」を焼き直すところで、一段アップしないといけないかな。そこの土台に乗ると、情報ネットワークの「データ活用」がコアになるので、ここでさらに「構造転換」したい。日本は、優秀な数学者を生む土壌があると思うので、ここは日本はチャンスじゃないかと感じています。

もうひとつは、「不景気」に陥るパターンですが、これはやはり、バブルがはじけた後というのがパターンですね。

こまかいですけど、「エネルギー」と「アメリカの金利」も左右します。ですので、アラブ諸国の動向と、米国中央銀行FRBの金利は注視しましょう。

バブルは、市中にお金が余るという状況から、投機商品「株式」そして「不動産」に流れますね。それで、株式が落ち、不動産価格が下落するパターン。

となると、今のコロナ対策で、お金が市中に出回り、株価が上がっていくパターンは要注意ですね。日本の場合、いつまで日本銀行がマネーサプライを続けるか、が鍵なんでしょうね。

先述通り、GDP=消費+投資+政府支出がベースです。

投資は、金融政策(金利の変化)で上下します。

政府支出は、財政政策(国債買って、公共事業)で上下します。

でも、今までの歴史では、この二つは、さほど、GDPを上げられません。

ですので、やはり「消費」をあげる努力が必要です。消費とは、すなわち「所得」。

国全体の所得を上げるには、平均値を上げるか、母数を増やすこと。

平均値を上げるには、イノベーションで新しい価値を生み出すことで、給与=所得を高めること。

母数を上げるということは、働き手を増やすこと。日本の場合、女性やシニア層の働きの場環境を作っていき、多くの人に働いてもらうとこが大事だなと思いました。

というわけで、ぐっと成長していく努力をしていきましょう!頑張れ、日本!