後継者育成計画とは?/後継者育成計画の現状と課題/後継者育成計画の策定・運用方法/人材アセスメントの活用

1.後継者育成計画とは

後継者育成計画とは、組織や企業が将来のリーダーシップの空白を防ぎ、組織の持続可能な成長と発展を確保するために行う戦略的なプロセスです。組織の未来を見据えた戦略的な取り組みとして、その重要性を増しています。この計画の核心は、組織のリーダーシップの継続性を確保し、知識と技能の伝承を促進することにあります。しかし、その意義は、次世代のリーダーを準備することを超え、組織の文化、価値観、そして使命を未来へと継承することにも深く関わっています。

後継者育成計画を策定するにあたっては、組織が直面する現実の深い洞察が必要です。これには、組織のビジョン、ミッション、戦略的目標の明確化が不可欠です。これらの要素が、後継者育成の方向性を定め、適切な人材を見極め、育成するための土台を築きます。

続いて、組織は潜在的な後継者を見極め、その能力と可能性を評価することが求められます。この段階では、個々の職員の強み、弱み、学習意欲、リーダーシップの可能性を深く探求します。この評価から、個人ごとの成長計画を立て、必要なスキルや知識を習得するためのトレーニングやメンタリングの機会が提供されます。

育成計画の実行に際しては、実践的な経験と学習の場が極めて重要です。これには、プロジェクト参加、ローテーションプログラム、リーダーシップトレーニング、メンタリングなどが含まれます。これらの経験を通じて、後継者は実際の業務環境で直面する課題に取り組み、解決策を模索し、リーダーシップ能力を磨き上げます。

サクセッションプラン(後継者育成計画)は、組織が将来にわたり競争力を保ち、成長を遂げるための重要な戦略です。この取り組みを通じて、組織は変化に富んだ市場や技術の進展に柔軟に適応し、新たなリーダーシップを育て上げることが可能となります。後継者育成計画は、組織の将来像を形成するための重要なステップであり、その成果は組織全体の献身とコミットメントによって左右されます。

2.後継者育成計画の現状と策定・運用について

近年、経営環境が一層迅速かつ激しく変化する中で、コーポレートガバナンス改革の進展や人的資本経営、開示に関する新たな要請が生じています。このような状況下において、社長・最高経営責任者(CEO)をはじめとする経営人材のサクセッションプラン(後継者計画)の策定・実施の重要性がますます高まっています。

一方で、企業がサクセッションに関する情報を積極的に開示することは依然として少なく、実態を定量的に示す調査も限られています。この情報不足が、企業のサクセッションへの取り組みを停滞させる一因となっていると考えられます。

下図のように社長の人材要件の設定率は42.1%、経営陣幹部では28.9%でサクセッションの全般的な課題としては「人材要件が明確ではない」が最多(約71%)でした。さらに、社長のサクセッションに関しては、「人材要件の策定」「後継者候補の選出」「後継者候補の育成」「後継者候補の登用判断のための評価」の全プロセスを実施している企業は、全体の約4分の1にとどまっています。これにより、多くの企業においてはサクセッションのプロセスを整備する段階にあり、その実効性を高めるには至っていないと考えられます。

一方で、経営陣幹部のサクセッションについては、全項目で実施している比率が社長のそれを上回っています。社長のサクセッションはコーポレートガバナンスにおいて極めて重要なテーマですが、その具体的なプロセスを整備し運用することは、経営陣幹部のそれと比べて難易度が高いことが示唆されます。

🔶後継者育成計画の策定・運用に取り組む7つのステップ

経済産業省による「コーポレート・ガバナンス・システムに関する実務指針」(CGSガイドライン)の2022年改訂版では、「指名委員会・報酬委員会及び後継者計画の活用に関する指針」が一層充実化され、別冊として発行されました。

この指針では、サクセッションの策定と運用に取り組むための7つのステップが示されています。

ステップ1:後継者計画のロードマップの立案

ここでは、後継者計画の全体的な計画とその実行のためのロードマップを作成します。これにより、後継者育成の方向性と進行の流れが明確になります。

ステップ2:「あるべき社長・CEO像」と評価基準の策定

次期社長やCEOとして求められる理想的な人物像を定義し、その人物像に基づいた評価基準を設定します。これにより、適切な候補者の選定が容易になります。

ステップ3:後継者候補の選出

定義された基準に基づき、人材アセスメントを実施し、後継者候補者をプールし、そして適切な候補者を選び出します。この段階で、社内外から候補者を見つけ出すことが求められます。

ステップ4:育成計画の策定・実施

選出された候補者のための具体的な育成計画を立て、それを実行に移します。これには、必要なスキルや知識を習得させるためのトレーニングやメンターシップが含まれます。

ステップ5:後継者候補の評価、絞込み・入替え

育成計画の進行状況に応じて、候補者を評価し、必要に応じて候補者の絞り込みや入れ替えを行います。この段階では、定期的な評価とフィードバックが重要です。

ステップ6:最終候補者に対する評価と後継者の指名

最終的な後継者候補者を評価し、その中から次期経営後継者を正式に指名します。ここでは、最終的な決定を行うための詳細な評価と検討が行われます。

ステップ7:指名後のサポート

後継者が正式に指名された後、その人物が新しい役割にスムーズに移行できるよう、継続的なサポートを提供します。これには、さらなるトレーニングやコーチング、現経営層からの支援が含まれます。

3.後継者育成計画の策定と実行における3つの課題と解決策

①実行性のある人材要件の定義

最初の課題は、人材要件の定義です。複数の事業を運営し、多くのキーパーソンがいる企業では、その全員が納得いく人材要件を作ることは難しいでしょう。パーパスやバリューに基づくキーワードはあっても、「候補者が現状どの程度要件を満たしているか」を測定するには至っていないからです。

そこでまずは、後継者育成計画における目的とゴールを明確にする必要があります。ただし、既存事業を拡大させるのに適した人材と、5年後に新規ビジネスモデルを生み出していく際に適した人材とでは、求められる要件が異なります。人材育成においても、重点を置くポイントは変わってくるはずです。

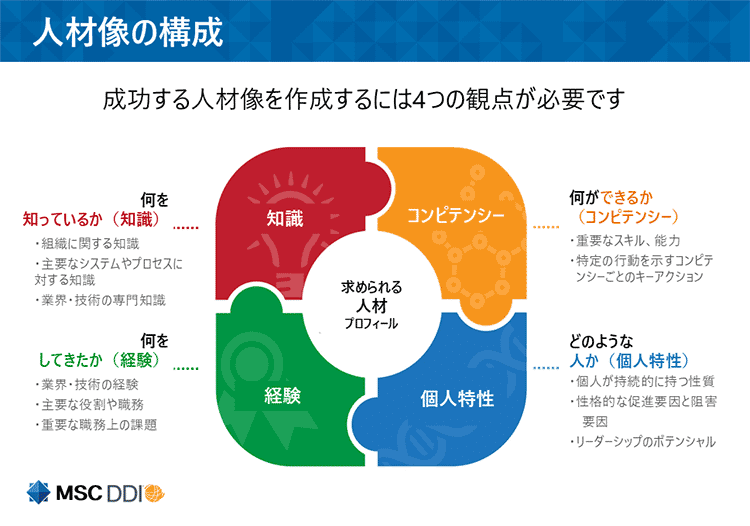

そのため、人材要件を言語化することから始めると良いでしょう。当社では、求められる人材プロフィールを以下の4象限でまとめて定義しています。

知識(赤)と経験(緑)は社内でも情報が集めやすく、測定しやすい項目です。一方、コンピテンシー(黄)と個人特性(青)はわかりにくく、意図的な測定が必要となります。

この4象限のうち、「今の経営層に求められるものと将来的に求められるものは何か」のフレームを持つことが重要です。フレームを持つとベンチマークを取ることができます。そうすることで社内の優秀な人材像の把握だけではなく、他社やグローバル水準との比較で「優先的に開発すべき象限」が見えやすくなります。

②準備度の可視化

複数の候補者から最適者を選ぶ際、どのような基準で決定していくべきかという課題もあります。候補者にはそれぞれ得手・不得手があり、各企業がサイクルを回す中で基準を磨いているのが現状でしょう。

この時、判断の参考となるのが候補者の「準備度」です。当社では、候補者が将来活躍するために必要な要件がどの程度備わっているかを可視化した指標を「準備度」と呼んでいます。いろいろな方法で可視化できますが、この工程をサクセッション・プランに盛り込んでおくと、三つ目の課題となる「育成」への足がかりとなります。

必要な要件や準備度が明確化されると、サクセッション・プランの進捗が具体的になります。ある企業では、「優秀」という漠然とした言葉を使わなくなったそうです。「優秀な人材」は非常に抽象的な概念で、誰が何を見るかによって判定が変わるからです。アセスメントの結果からその人の強みと課題を洗い出す方針に転換したところ、「A部長は業績達成力は高いが、戦略的な方向性の設定に課題がある」といったように、具体的な開発テーマが明確になったと言います。

③候補者の育成

三つ目の課題は育成です。「誰に」はもちろん、「どの能力を(強化するのか)」についても、各企業が試行錯誤しています。

一般的に、候補者には難易度の高いミッションを与えて成長を促しますが、そこには将来の準備度を高めるための能力開発テーマを組み込んでいることが重要です。例えば、マネジメントが優れている人材に徐々に大きな組織を持たせるだけでなく、規模は小さくても新規性の高い事業を任せることでも成長を促すことができます。

候補者本人の準備度を踏まえた成長と、企業の成長がひもづいたやや難しいミッションの設定により能力開発を行い、その進捗を見る。そこを押さえていれば、候補者は「次世代の経営者として必要なスキルを身に付けるための任務である」と実感できます。経営者からの期待も伝わるでしょう。

このような個々に対応した育成は候補者が多いと大変ですが、経営幹部になりたての人材が陥りやすいミスを防ぎやすくなるなど、高い効果が期待できます。

サクセッション・プランの策定は経営層の役割である一方、細かな実行には人事部の積極的な関わりが求められます。まずは人事部が主導しながら、プラン策定のプロセスに経営陣を巻き込むことが重要です。

ただし、「どんな人材が欲しいですか?」と経営陣に投げかけるだけではうまくいきません。将来の経営戦略と人材戦略をひもづけ、経営陣が当事者として取り組めるように働きかけ、進捗をフォローアップする体制を作ることができれば、実行の質とスピードも向上するでしょう。

4.後継者育成計画と人材アセスメントの関係性について

現代の人的資本経営においてサクセッションプラン(後継者育成計画)の策定と人材アセスメントの活用は企業の持続的な成長を支えるための戦略的要素として密接に関連しています。

人材アセスメントは、企業内の個々の人材の能力、スキル、適性を評価し、適切な配置や育成方針を決定するためのプロセスです。このプロセスを通じて、企業は従業員一人一人の強みや課題を明確にし、最適な成長機会を提供することが可能となります。人材アセスメントは、単なる評価にとどまらず、組織全体の人材戦略の一環として位置付けられます。

サクセッションプラン(後継者育成計画)の策定においては、まず現状のリーダーシップ層や将来のリーダー候補者の評価が必要となります。この評価を効果的に行うために、外部(第三者)による人材アセスメントを導入すべきです。アセスメントを通じて、経営者候補のリーダーシップスキル、業績、潜在能力などが客観的に評価され、ポジションへの配置判断が実現されます。

例えば、大手企業A社では、人材アセスメントを活用して次世代の経営者候補を選定し、その後、カスタマイズしたエグゼクティブ・コーチングのプログラムを実施しました、これにより、選定された候補者は自身の強みをさらに伸ばし、弱点を補強するための具体的なアクションプランを実行することができるようになりました。このように、精度の高い後継者選抜を実現するには人材アセスメントは欠かせない診断手段となるのです。

また、人材アセスメントはサクセッションプラン(後継者育成計画)の実行過程においても重要な役割を果たします。定期的なアセスメントを通じて、エグゼクティブ・コーチングプログラムの実施進捗状況や効果を評価し、必要に応じて途中進行の研修プログラムの改善を行うことができます。これにより、企業は常に最適な経営陣の人材プールを維持し、変化するビジネス環境に柔軟に対応することが可能となります。

さらに、サクセッションプラン(後継者育成計画)と人材アセスメントの関係性は、企業文化や価値観の継承にも深く関わります。リーダーシップの交代がスムーズに行われるためには、次世代の経営候補者が企業のミッションやビジョンを理解し、共有していることが求められます。人材アセスメントを通じて、候補者の価値観や企業文化への適合度を評価することができ、これに基づいて育成プログラムを設計することが重要です。

上記のように、サクセッションプラン(後継者育成計画)と人材アセスメントは、企業の未来を築くための重要な柱となるのです。

5.おすすめソリューション

6.おすすめ関連コンテンツ

6.会社概要

会社名:株式会社マネジメントサービスセンター

創業:1966(昭和41)年9月

資本金:1億円

事業内容:人材開発コンサルティング・人材アセスメント