芝菌品(たけのしな)

地に生るを菌、又、蕈といふ。木に生るを䓴と云。

菌は、和名鈔 タケ䓴をキノミと訓り。菌に数種あり。木菌(キクラゲノ類)、土菌(ツチヨリ生する類)、石菌(イハタケノルイ)等にして、品數甚多し。是、宋人陳仁玉、菌譜を著して、甚詳かなり。本草に云、凡菌六七月の間、溼■ [執+火] 烝して、山中に生ずる者 甘滑かにして食べし云々。しかれども、菌譜、本草に載するもの、本朝に在所多くは同じからずして、悉くは辨じがたし。

是を俗にクサヒラとはいへども、和名抄にては、菜蔬をクサビラといへり。中国及九州の方言には なはといふ。尾張邊には みゝと云。

※ 「和名鈔」は、『和名類聚抄』のこと。平安時代中期に編纂された辞書。

※ 「宋人陳仁玉菌譜」は、宋の陳仁玉が編纂した『菌譜』という書物。国立国会図書館デジタルコレクション『學圃雜疏』『香譜等合鈔』で見ることが出来ます。

※ 「本草」は、明の李時珍によって編纂された本草学書。『本草綱目』。国立国会図書館デジタルコレクション『本草綱目卷【全号まとめ】』で見ることが出来ます。

芝

俗に、霊芝といふ。 一名 科名草 不死草 福草

和訓 又 カトデタケ サキクサ

本草に 五色芝といふ仙薬なり。商山の四皓、芝を採 茹てより群仙の服食とす。又、五色の外に紫芝あり。以上、六芝に分。

中にも紫芝は多し。地上に生じて沙石中、或は、松樹下などに一度生ずれば、幾年も同所に生ず。初生黄色にて、日を經て赤色を帯び、長じて紫褐色、茎黒して光澤あり。笠の裏きれず滑かなり。味ひ五色に五味を備。是一菜に三度花さくの瑞草にて、日本延喜式にも祥瑞の部に見たり。瑞命禮に王者仁慈なれば、芝草生ずといふは是なり。

※ 「商山《せうさん》」は、陝西省商県の東南にある山のこと。商嶺。南山。

※ 「四皓」は、漢の高祖の時、世をのがれて商山に隠れた四人の老人(東園公、綺里季、夏黄公、甪里先生)の総称。商山四皓。

其形、一本離れて生るあり。又、叢り生ずるもあり。又、一茎に重り生じて、マヒタケのごとき物あり。又、茎枝を生じて、傘あるもあり。又、かさなく茎のみ生じて 長三尺ばかりに、枝を生じ、鹿の角ごときもあり。是、鹿角芝といふ竒品にして、先年伊勢の山中に出す。凡て 芝の品類六 百種 斗 。尚、竒品の物、本草綱目に委し。

丹波には、首途を祝ひて、是を饋る。伊勢にて萬年たけといひて、正月の辛盤に飾り、江戸には子コジヤクシといひ、仙臺にてはマゴシヤクシといひて、疱瘡を掻くなり。

※ 「辛盤」は、辛盤(五辛を盛れた盤で、正月に用いる)に、蓬莱(蓬莱山をかたどった台上に、松竹梅、鶴亀、尉姥などを飾ったもの)の読みをあてているようです。

胡孫眼

是、芝の種類也。木に生じて茎なし。大なるもの四五尺にも及ぶ也。

香蕈

一名 香菰 香菌 處蕈

日向の産を 上品 とす。多くは熊野邊にも出せり。椎の木に生ずるを本條とす。但し、自然生のものは少し故に、是を造るに椎の木を伐て雨に朽たし、米泔を沃ぎて、薦を覆ひ、日を經て生ず。又、櫧の木を伐て作るもあり。採て、日に乾さず炙り乾かす。故ゆへに 香気全し。又、生●しとは、木に生ながら乾したるものにて、香味甚佳美なり。是を漢名家蕈といふ。形、松蕈のごとく、茎正中に着くものを眞とす。

又、漢に雷菌といふ物あり。疑がふらくは、作り蕈の類なるべし。通雅に云、椿楡構杯などを斧をもつてうち釿り、其皮を久雨に爛かし、米潘 を沃ぎ、雷の音を聞けば、蕈を生ず。若、雷鳴ざる時は、大斧をもつて是を撃てば、忽蕈を生ずこと云り。

是、香蕈を作る法のごとく、今 和州吉野、又、伊勢山などに作出せるもの 日向には勝れり。其法は、枎移の樹を多伐て、一所 にあつめ、少し土に埋め、垣を結まはして、風を厭其まゝ晴雨に暴すこと、凡一年斗 程よく腐爤したるを候がひて、かの斧をもち撃て、目を入置くのみにて、米泔を沃ぐこともなし。されども其始て生ふるはすくなく、大抵 三年の後を十分の盛とし、それより毎年に生ふるのすくなければ、又、斧を入れつゝ、年を重ぬなり。

春夏秋と出で、冬はなし。其内、春の物を 上品 として、春香と称す。夏は傘薄く味も劣れり。又、別に雪香と云て、絶品の物は縁も厚く、形勢も 全 備へり。是は春香の内より撰出せるものにて、裏なども潔白なるを称せり。

※ 「通雅」は、明の時代に方以智によって編纂された語学書。

※ 「 和州」は、大和国。

石耳

一名 石芝

熊野天狗峯の絶頂に大巖あり。其上に多く生ず。皆、山石上の 嶮 にあり。

夏月、火■ [執+火] の時は 甚 小にして 松蒳 のごとく、面 黒色裏青、色形木耳に似て茎なし。黒き所 岩につきて生ず。

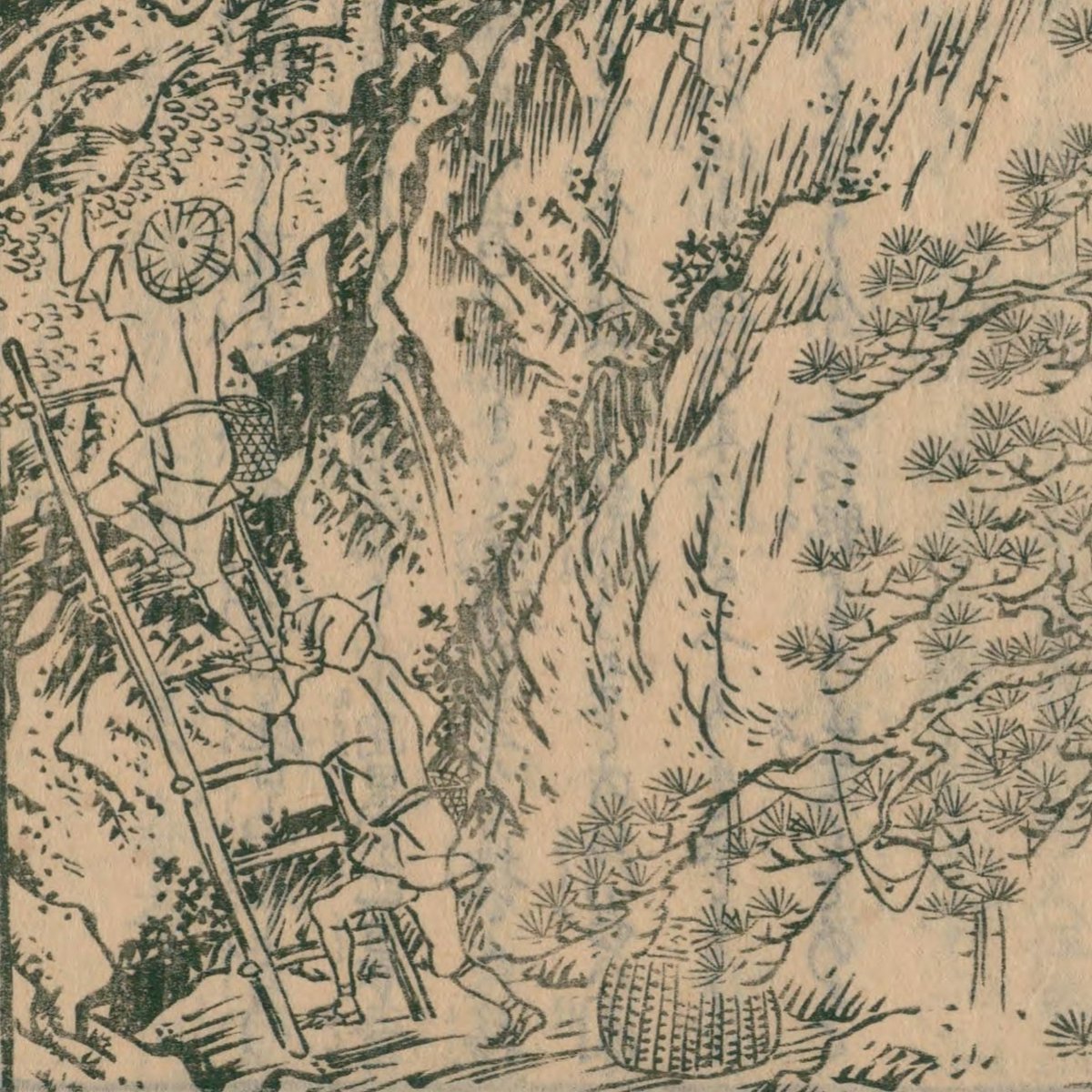

是を採には、梯 をかけ、縄にすがり、或は、畚に乗りて、木の枝より釣下り、などの所為は 図のごとし。よそめのおそろしさには似ず、猿の木づたふよりよりもやすし。鶯の子もかくのごとくして採るといへり。今、又、吉野より出るものを 上品 とす。

畚に乗りて木の枝より釣下り

附記

此余蕈の品、甚多し。

松蕈

松蕈は、山州の産をよしとす。大凡、牝松にあらざれば生ぜず。故に、西国には牡松多き故、松蕈は少なくして、茯苓多し。京畿は牝松多きがゆへに、蕈多くして、茯苓 少なし。

※ 「山州」は、山城国。

※ 「茯苓」は、松の根に寄生するサルノコシカケ科のマツホド。松塊。

玉蕈

布引蕈

初蕈

裏は緑青のごとし。尾張邊にては、あをはちといふ。

滑蕈

西国にては、水たゝきといふて、冬生ず。

天花蕈

高野より多く出し、諸木にも生ず。

舞茸

ひらたけに似て、一茎に多く、重り生ず針のごとし。小にして、尖は紫なり。

木耳

木耳は、樹皮に附て生じ、初生は淡黄色に赤色を帯たり。採て乾かせば、黒色に変ず。日本にて接骨木に生ずるを上品とす。

桑蕈

桑蕈は二種ありて、かたきは桑の樹の 胡孫眼 なり。軟なるは 食用 の 木耳 なり。此余、槐、楡、柳、楊櫨などに皆蕈を生ず。

杉菌

杉菌は杉の切株に生じ、ひらたけに似て 深山に多し。

葛花菜

葛の精花にして、紅菌も此種類なり。是《これ》に|一種春生ずるものを鶯菌、又、さゝたけといひ、丹波にて 赤蕈、南都にて 仕丁たけ 等の名あり。

雚菌

雚菌は、蘆萩の中にせうずる 玉蕈なり。九月頃にあり。

蜀格

蜀格は、ハリタケ共 云り。常の針蕈には異なり、本條は傘を張りて生じ、かさの裏に針有。色白味苦し。

地耳

地耳 は、陰地丘陵の樹根に多く生ず。脚 短く 多 重 生ず。面黒く茶褐色の毛あり。裏白くして刻なく、皮蕈は色 黒 して、此同種なり。黒皮たけも、是に同じ。

蕈類、大抵右のごとし。此余毒有て、食用 にせざるもの多し。あるひは、 竹蓐 、竹林中に生じ、土菌 はキツネノカラカサともいひて、是にも鬼蓋地岑鬼筆の種類あり。

筆者注 ●は解読できなかった文字を意味しています。

新しく解読できた文字や誤字・誤読に気づいたときは適宜更新します。詳しくは「自己紹介/免責事項」をお読みください。📖