【食トレンド】よく噛んで食べなさいには意味がある、食品添加物との付き合い方

私の記事に関心をお持ちくださりありがとうございます。

企業人だった頃、磯部晶策先生が主催する食品添加物の勉強会に参加していました。

正確には、磯部先生が主催していたのではないけれど、磯部先生が体調を崩されて勉強会が解散し、それぞれグループに分かれての勉強会継続となったので、あえて、磯部先生主催の、という書き方をしています。

磯部先生からダイレクトにお話を伺っていた勉強会ということを示したいかな。

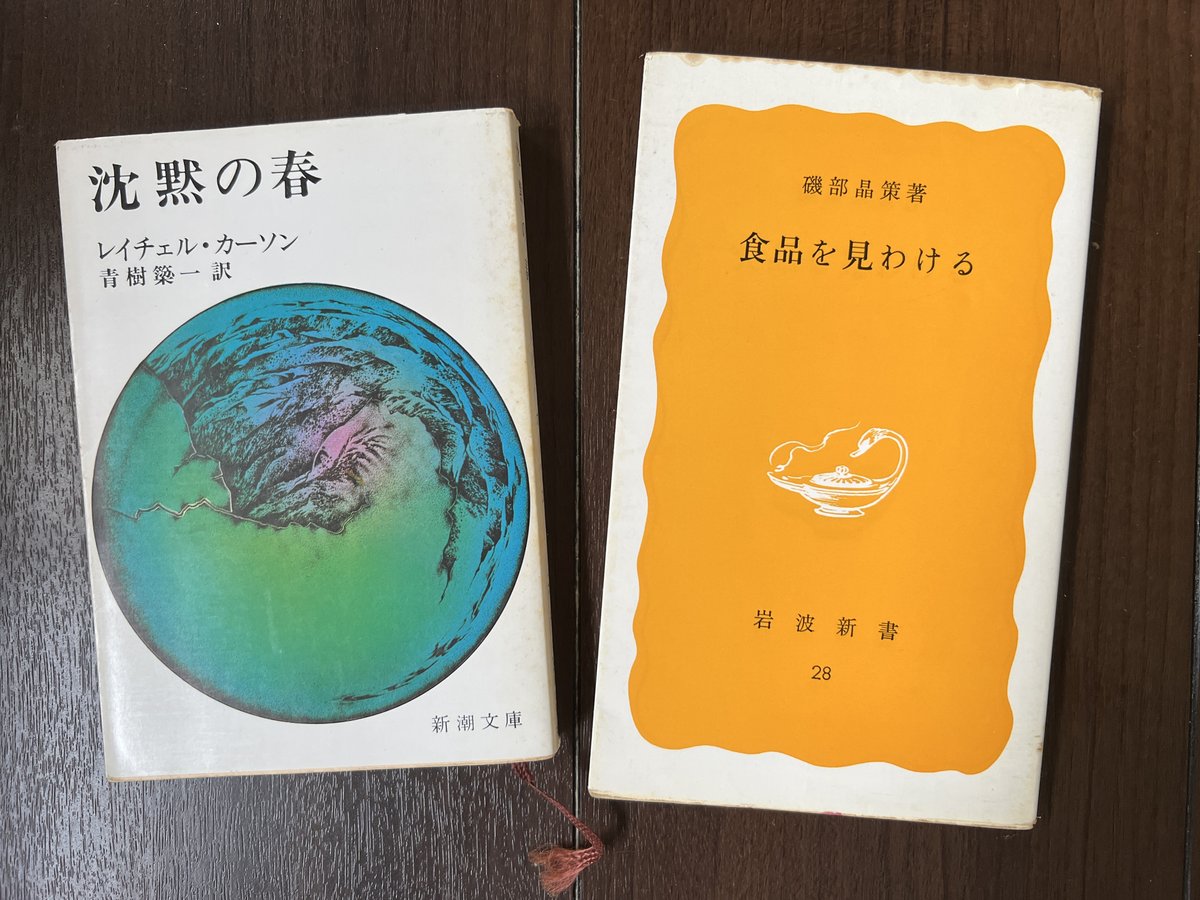

当時の私のバイブルは磯部晶策著書『食品を見分ける』(岩波新書)とレイチェル・カーソン著書/青樹簗一訳『沈黙の春』(新潮文庫)

右:磯部晶策著書『食品を見分ける』(岩波新書)

2冊とも年季入ってます

この頃の本って文字が小さくて…何ポイントだろうか?

『食品を見分ける』の初版は1977年だし。

私、子供の頃ですよ。

『沈黙の春』の文庫本の初版は1974年だけれど、実際に発表されたのは1962年って、私、まだ、この世に生まれていないし。

これって年齢マウントですか 笑

なんか、食トレンドではなく、読レポになりつつありますが…

どちらも、今、さらっと読み返してみても全然、内容が古ボケていない。

むしろ、今?という気もする内容ですね。

そうそう、10年ほど前ですが、台湾で『食品を見分ける』の中国語訳版を見つけた時は驚きました。

磯部晶策著書『食品を見分ける』(岩波新書)

はしがき

1.大量生産時代の食品

2.つくる側の責任

3.食品表示の表と裏

4.食品添加物の安全性

5.食品をめぐる情報

6.問屋・小売店の役割

7.輸入食品

8.選ぶ側の姿勢

レイチェル・カーソン著書/青樹簗一訳『沈黙の春』(新潮文庫)

まえがき

1.明日のための寓話

2.負担は耐えねばならぬ

3.死の霊薬

4.地表の水、地底の海

5.土壌の世界

6.みどりの地表

7.何のための大破壊?

8.そして、鳥は鳴かず

9.死の川

10.空からの一斉爆撃

11,ボルジア家の夢をこえて

12.人間の代価

13,狭き窓より

14.四人にひとり

15.自然は逆襲する

16.迫り来る雪崩

17.べつの道

磯部先生のお話の中で印象に残っていること

磯部先生は1926年に満州でお生まれになりました。

子供の頃、ラーメンが大好きで毎日毎日ラーメンを食べに行っていたそうです。

ラーメン好きすぎて、どうやって作っているのか気になって、ある日、ラーメン屋のおじさんが麺を作っているところを見に行ったそうです。

ラーメン屋のおじさんは、磯部先生のことを覚えていました。

「あぁ、毎日、ラーメンを食べに来てる子だね」と。

磯部先生は自分のことを覚えていてくれたんだと嬉しかったそうです。

でも、ラーメン屋のおじさんは、こう、話を続けたそうです。

「これからは、もう、ラーメンを食べに来たらいけないよ。これから元気にもっと大きくならなきゃいけないからね」

磯部先生は「もう来ちゃいけない」と言われたことが不思議で「どうして?」とラーメン屋のおじさんに理由を尋ねました。

するとラーメン屋のおじさんは、麺をこねている鍋底を磯部先生に見せたそうです。

鍋底は穴が開いていました。

「ずっとラーメンだけを食べていたら、あんたのお腹もこんな風に穴が開くよ」と言われて怖くなったそうです。

子供の頃のこの体験が、のちに食品添加物に興味を持つきっかけとなったそうです。

磯部先生が子供の頃のカンスイと今の食品衛生法上定められたカンスイとでは、だいぶ成分も異なると思いますけれど。

それからもうひとつ。

磯部先生が医師と話をしていた時のエピソードです。

何がきっかけだったのかわかりませんが、増粘多糖類の話題が出て磯部先生がカラギーナンの話をした時に医師がびっくりしたそうなんですね。

「そんなものが食品添加物として認められているのか?」と。

今もなのかはわかりませんけれども、その当時、病理検査では、がん細胞の培養にカラギーナンを使っていたそうです。

カラギーナンを使った食品を食べたからといって、すぐにがん細胞が体内で増えるとは思っていませんけれど、なんか、ちょっとイヤかも…と思い、この話を聞いてからはカラギーナンを使っている食品は食べていません。

食べ物、どうする?

プロフィールにもあるとおり我が家はベジタリアンです。

私は肉・魚介、有精卵は食べられない。

結婚して、食品添加物もダメとなった時に、家族が「じゃあ、いったい何を食べればいいの?」

そうなんですよね。

元々はプラントベースの食事だったのですが、住んでいる地域、場所によってはプラントベースを貫くことはとても難しい。

お値段、高すぎるでしょう!!というものも多いし。

雑誌veggy編集長の吉良さおりさんが、何かのインタビュー記事で、ご自身以外のご家族は自宅ではプラントベースの食事だけれど、一歩外に出たらノンヴィーガンだとおっしゃっていました。

普通に肉•魚介も召し上がっているそうです。

私の周りで家族全員ヴィーガンなのは、スマイルべジの提唱者、T'sレストランの下川万左子さんのお宅くらいです。

家族全員がヴィーガン生活をするのが、いかに難しいことなのか経験上よくわかります。

ですから我が家でも、積極的に食べるということはしませんが、乳・卵(有精卵を除く)・蜂蜜は譲歩しています。

外食は特にそうです。

一番よろしくないのが、ストレスをためて怒ったりしながら食事をすることだと思うからです。

せっかくの食事の栄養素がストレスで帳消しどころか、減っちゃう気がして。

食事は美味しく楽しく幸せな気分で食べたい。

プラントベースの食事を貫こうと思ったら、白洲次郎ご夫妻はベジタリアンではなかったけれど、それこそ武相荘のような環境で、土づくりからはじめて田畑、調味料もすべて自分で作って生活をしなければ理想の生活は難しい。

今の私たちには無理だし、何よりも農業を営むセンスがない。たぶん 笑

食品添加物の摂取について漢方の先生に聞いてみた

そういうことで、加工された食品を購入する時には必ず裏表示やPOPを読みます。

公正取引委員会・消費者庁の景品表示調査委員もやっていたので、食品に限らず広告、商品の表示は気になります。

「これ、優良誤認誘導してない?」とか、時々、突っ込みながら 笑

気をつけながら普通の食生活をしていても、食品添加物を避けられない時がありますよね。

外食でもレストランや食堂は手作りだから食品添加物は使っていないでしょう、と思っても、調味料などで使われていたら避けようがないしわからない。

漢方の先生に思い切って聞いてみました。

「食品添加物は100%避けられないけれど、どうしたらいいですか?」と。

そしたら意外な答えが返ってきました。

「ずっと同じものを食べ続けるのはあまりおすすめできないね。たとえ、それが食品添加物を使っていないものだとしても。食品添加物を気にしすぎるのもよくないね。ストレスになるから。あれダメ、これダメはよくない。」

先生、もったいぶらないで~

「解決策はよく噛んで食べること。人間の唾液ってすごい力を持っているのよ」

まぁ、唾液についてまでは、ここで詳しく調べて書きませんけれども。

「よく噛んで食べなさい」って、子供の頃から言われていた言葉。

なんだ、そんなことか、と思われましたよね。

ひっぱるだけひっぱって、唾液ですか???って。

でも、昔から言われてきたことって、やはり意味があるんだな、という結論でした。

よく噛んでにこやかに食べましょう。

ところで、この記事って「食トレンド」なの? 笑