リーキーガットを改善するには?

リーキーガット(腸もれ)を改善するにはどうすれば良いのか?

具体的には何をすれば良いのか?

リーキーガットって何?

という方は下記の記事をまずはお読みください。

リーキーガットを改善するには、次のステップで進めていくことが大切です。

毒を入れない(引き算)

胃酸不足の改善

腸にできた隙間を閉じる

では上記のステップについて説明していきたいと思います。

1.毒を入れない(引き算)

まず改善することを考える場合、「○○の食べ物がいい」、「○○のサプリメントが良いみたいだ」といった感じで、何かを摂り入れること、つまり足し算をしようとしがちです。

そうではなく、まず引き算を考えなければなりません。

つまり何を食べないかということです。

腸内で起こっている炎症を少しでも抑えなければなりません。

腸で起きている火事を消さなければなりません。

火に油を注いでしまう食べ物をまず止めるということです。

その食べ物とは何か?

甘いもの(※1 精製糖質、※2 異性化糖、※3 人工甘味料)

小麦(グルテン)

乳製品

質の悪い油やオメガ6

※1:グラニュー糖、上白糖など

※2:果糖ブドウ糖液糖、ブドウ糖果糖液糖など

※3:アセスルファムK、スクラロース、アスパルテームなど

上記内容の単体のものや複合的に含まれているものがあります。

例えば、、

チョコレート菓子の原材料を見ると

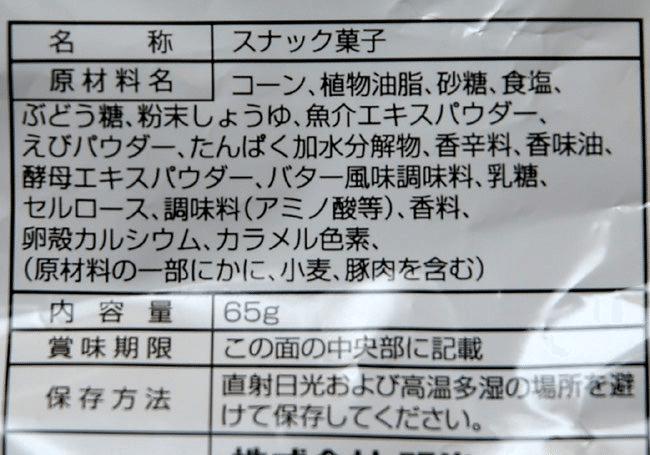

スナック菓子の原材料を見ると

清涼飲料水の原材料を見ると

といった具合に、炎症を引き起こすもの満載です。

もちろん添加物も沢山ですので考えものです。

こういった甘いものは中毒性があり、血糖値を乱高下させ、AGE(最終糖化産物)が作られ体に蓄積していき、インスリン抵抗性が高まり、血糖コントロールが狂い、体を錆びさせ、炎症を引き起こします。

※AGE:体に蓄積するこげ。活性酸素を生み出し、体の酸化を促進し炎症を引き起こす物質

小麦に含まれるグルテンは腸に炎症を引き起こします。

最近ではグルテンフリーなどの商品も出てきているくらいです。

また多くが海外からの輸入したもので、農薬も沢山かかっており、小麦は色々な症状を引き起こします。

乳製品についてはカゼイン、乳糖が問題になってきます。

牛乳好きな人、チーズ好きな方は要注意です。

カゼイン、乳糖が炎症を引き起こすことについては、話が長くなってしまいますのでここでは割愛します。

質の悪いあぶらというのは、トランス脂肪酸やマーガリンをはじめ、遮光瓶に入っていない酸化された(してしまう)あぶらです。

裏のラベルに書いている植物油脂も質の悪いあぶらと考えましょう。

またオメガ6系のあぶらは体に炎症作用を引き起こすあぶらで、サラダ油やコーン油、大豆油などです。

あぶらについても書き出すと非常に長くなりますのでここでは割愛しますが、上記のあぶらについては極力避けるということが大切です。

2.胃酸不足の改善

2-1.胃酸不足とは?

意外に見落とされているのがこの胃酸です。

食べたものを胃で消化する際にかかわってきますが、この胃酸が不足している場合、、、

お腹が張る、もたれる

腹痛

便秘、下痢

魚やお肉を食べるのがしんどい

ガスが溜まる

といった症状を引き起こします。

胃酸が十分に出ていない場合、食べたものをしっかり消化(体が吸収できる細かい状態にする)できず腸に負担をかけてしまいます。

特にたんぱく質を消化するのに重要で、ここでしっかり消化できなければ、腸で吸収することができず、体の材料となるたんぱく質不足に陥ります。

胃酸もたんぱく質が材料なのですが、

胃酸分泌↓

↓

たんぱく質が分解できない

↓

腸で栄養を吸収できない

↓

たんぱく質不足

↓

さらに胃酸分泌↓

↓

さらに魚、肉が食べられない

↓

たんぱく質不足

という負のスパイラルに陥ります。

上手く消化しきれなかったたんぱく質は腸に負担をかけ、状態を悪化させてしまうことになるのです。

また胃酸は強力な酸で、口から入ってきた病原菌を殺菌する働きをしてくれます。

十分に胃酸が出ていなければ、病原菌を殺菌することができません。

そうなると、病原菌は腸までたどり着き、腸で炎症を引き起こすというわけです。

また胃腸は自律神経によって支配されています。

自律神経は交感神経と副交感神経がありますが、副交感神経つまりリラックスの状態の時に胃腸の働きは促されます。

ストレス状態でいると胃腸の働きがストップしてしまいます。

つまり胃酸の分泌も抑制されてしまいます。

2-2.胃酸不足を改善する具体策

具体的な改善策は次の通りです。

主食をしっかり摂取する

たんぱく質を十分に摂る

出来るだけいつも気分良く過ごす

『1.主食をしっかり摂取する』

何をするにしても必ずエネルギーが必要です。

クルマでいえばガソリン、スマホでいえばバッテリーです。

体でいうとATPというものになります。

このATPがなければ、体の働きが上手くまわらなくなるのです。

そのATPを作るのにまず必要なのが糖質です。

ごはんですね。

できれば玄米と言いたいところですが、腸内環境が悪い方は玄米を食べると逆に調子が悪くなる場合があります。

それは腸内環境が悪化し過ぎていて、体にとって大切なミネラル分を受け取れない状態にあります。

そういった場合は、まず白米を食べることから始めましょう。

自分の体の状態に合わせて、お米(玄米、分づき米、もち麦、雑穀米、白米など)をしっかり食べましょう。

『2.たんぱく質を十分に摂る』

たんぱく質が十分に摂取できているかを、採血データで判断することができます。

見る項目は以下のものです。

【基準値】

総蛋白 :7.5

アルブミン :4.5

ALT :20

AST :20

γ-GPT :20

BUN(尿素窒素):16

上記の数字よりも下回っている場合は、足りていない可能性があります。

少しくらいであれば、気にする必要はないですが、

例えば、総蛋白が6.9、アルブミンが4.0、BUNが13

といった感じで下がっている場合や、下がっている項目が多いほど足りていない可能性があります。

次にたんぱく質の摂取量は体重の1000分の1が理想です。

つまり60㎏の人であれば60gということになります。

たんぱく質の摂取量は、その重量を食べればいいわけではありません。

例えばお肉を60g食べても、たんぱく質が60g摂れたことにはならないということです。

お肉でだいたい2割弱くらいなので、100g食べても17~20gくらいしか摂れません。

お肉や魚、豆腐、納豆、卵などあらゆる食べ物をかけ合わせて、トータルで摂取していく必要があります。

何の食べ物にどのくらいたんぱく質が含まれているのか、検索すればすぐに出てきます。

まず自分の現在地を知ることが重要です。

一度どの程度摂取できているか調べてみましょう!

ここで非常に大切なことなのですが、例えば体重が60㎏の方がいたとします。

理想の60g摂取できていなかったとします。

そこで1日60g摂取しました。

お腹が張りました。もたれました。便秘になりました。

という場合があります。

だからたんぱく質は体に合わないから摂らない。

これは違います!

理想は確かに60gなのですが、それは最終的な目標が60gということなのです。

例えば、普段運動をしていない人が、運動は体に良いからということで、いきなり10㎞走った場合、どうなりますか?

膝を痛めたり、腰を痛めたり、酷い筋肉痛になったりするでしょう。

それで運動は体に合わない、体に良くないとはなりません。

これは急にやり過ぎたためです。

これと同じことが言えます。

つまりたんぱく質が60gが理想であれば、消化吸収で不具合が出ない程度に、徐々にその理想の量を食べれるように増やしていくということが重要です。

そうすることで、徐々にたんぱく質不足が解消されていき、胃酸の分泌も増えて、好循環になっていきます。

なので、実際に食べてみて自分の身体の状態を見ながら取り組んでいくことが大切です。

『3.出来るだけいつも気分良く過ごす』

胃腸は自律神経に支配されています。

ストレス状態が続いていると、交感神経が優位(活動・戦闘モード)になっているため、胃腸の働きは抑制されてしまいます。

なので、常にストレスを感じている状態では、上手く胃腸が働いてくれません。

そうなると胃酸も上手く分泌できません。

出来るだけ普段から気分良く過ごすことが大切です。

3.腸にできた隙間を閉じる

ここでようやく腸にできてしまった隙間を閉じていこうということになります。

そのために必要な栄養素としてグルタミンとビタミンCです。

他にもありますが、まずこの2つをしっかり摂取していただきたいです。

3-1.グルタミンについて

グルタミンは非必須アミノ酸で、体でも作ってくれるアミノ酸なのですが、リーキーガットに陥っている方は、普通の食事だけで改善していくにはかなり時間がかかります。

このグルタミンは腸の主な栄養源として使われています。

しっかりこのグルタミンを補給することによって、開いてしまった細胞と細胞の間が本来の状態に改善され、さらにそれをしっかり止めてくれているタイトジャンクションも強化されます。

また腸粘膜に絨毛という、じゅうたんの毛のようなものがあります。

腸内環境が悪化している場合、この絨毛が短くなっています。

その短くなってしまった絨毛が本来の長さを取り戻します。

取り戻されることで、栄養が吸収されやすくなります。

またこの絨毛が長くなることで、病原菌が入ってくるのを防ぐ壁の厚さが厚くなるので、病原菌の侵入を防ぎ、免疫力も向上することで、風邪などの感染症を引き起こしにくくなります。

3-2.ビタミンCについて

次にビタミンCですが、隙間を閉じる直接的な働きではなく、強力な抗酸化作用があります。

つまり体が錆びるのを抑制してくれます。

腸内環境が悪い場合、間違いなく体は酸化しており、体が錆びている状態です。

そういう状態の場合、体は何とか修復しようと頑張って働いています。

錆びた体を何とかきれいにしようと頑張る

↓

ATPが必要↑

↓

ミトコンドリアがATPを作るのを頑張る

↓

それに伴って活性酸素↑

↓

酸化ストレス↑

↓

ミトコンドリアの元気がなくなる

↓

ATPを作れなくなる

↓

体の錆が進む

※ATP:スマホでいうバッテリー

といった状態になります。

ミトコンドリアはATPの90%を作っているといわれています。

何をするにもATP(エネルギー)が必要なのです。

なので、ミトコンドリアは非常に重要な存在なのです。

ミトコンドリアがATPを作る際、どうしても活性酸素ができてしまいます。

この活性酸素がミトコンドリアを酸化させてしまいます。

ミトコンドリアは酸化にとても弱いのです。

ATPを作り続けるためには、ミトコンドリアがいつも元気な状態でいてくれることが重要です。

なので、ビタミンCが非常に重要ということなのです。

ちなみにグルタミンも実は他のアミノ酸と反応することで、グルタチオンという強力な抗酸化物質を生み出します。

そういった意味でもグルタミンは非常に有効です。

グルタミンとビタミンCが大切なことをお伝えしました。

食事から栄養を摂って改善させていくという考えもありますが、改善するまでに長い時間苦しい症状を共にすることになり、あまり得策とは言えません。

こういう場合はサプリメントを上手く活用するのが良いと思います。

ではどの程度の量を摂取すればよいのか?

ということになるかと思います。

3-3.グルタミンの摂取について

グルタミンはまずは1日500㎎からのスタートが良いと思います。

そこから徐々に上限を10gとして増やしていくことが良いかと思います。

20gまで大丈夫な場合もありますが、1日10gまででお勧めします。

またいきなり多く摂取することによって、吐き気や下痢、便秘などの症状が出る場合もあるので、腸内環境が悪い場合このくらいからでいいと思います。

またグルタミンは熱に弱く40度以上で変性してしまうといわれております。

また酸にも弱く、お酢や酢酸、ビタミンCなどと混ぜて飲むは避けましょう。

なので、粉末タイプを摂取する際は、常温の水がおすすめです。

3-4.ビタミンCの摂取について

ビタミンCの摂取の目安ですが、だいたい1日3~6gが良いと思います。

もちろん人によってどの程度腸内環境が乱れているのか?

体がどの程度錆びている状態なのか?

というのもあります。

場合によっては7g必要な場合もありますが、まず上記の量で摂取されることをおすすめします。

ビタミンCは水溶性のビタミンなので2~3時間で尿から排出されます。

できるだけ血中濃度を高く保つことが必要です。

ですので、タイムリリース加工されているものをおすすめします。

タイムリリース加工がされていると徐々に溶け出してくれるので、血中濃度を持続的に保つことができます。

理想としては1時間に1gですが、できれば食事と一緒に摂り、等間隔になる様に分けて摂りましょう。

例えば1日5gであれば、5回に分けて摂取しましょう。

痛みの窓口 まるめ接骨院

#接骨院

#整骨院

#まるめ接骨院

#リーキーガット

#腸もれ

#腸内環境

#胃酸

#たんぱく質

#グルタミン

#ビタミンC

#イネイト活性療法

#ハイボルト

#楽トレ

#アクシスメソッド

#尼崎市

#塚口

#自律神経

#腰痛

#肩こり

#膝痛

#頭痛