#191 40代以降は「学び」の意識自体が低い!?

昨日、パーソル総合研究所の調査から、企業は人員不足感はあるものの、40歳以上はいらない、という調査結果をご紹介しました。

その際、今求められるのは、「学び直し」ではなく、「常に学ぶ」「学び続ける」ということなのでは?と書きました。

ふと、どれくらいの人が「学ぶこと」をしているのかな?と思ったのでメモ。

1、「自己啓発」をやろうと思っている人、やっている人の割合は?

そんなデータあるの?という感じですが、公益財団法人日本生産性本部が行なっている「働く人の意識調査」にありました。

この調査は感染症が組織で働く人の意識に及ぼす影響を継続調査していて、昨年の5月、7月、10月の3回に渡って20歳以上の日本の企業・団体に雇用されている人、1,100人を対象に行われたものです。

テーマ的に、感染症下での企業の対応に対する信頼度、働き方の変化、テレワークについてや兼業副業に対する意識、などが中心になります。

その中で、「自己啓発を行なっているかどうか」と聞く設問があります。

その結果についてご紹介したいと思います。

出典:同本部10月12日付「第3回働く人の意識に関する調査

まず、「自己啓発の実施有無」です。

☑️ 約半分は「学ぶ」気はなく

☑️ 約3割は「気はある」

☑️ 実際に学んでいるのは、約15%

いかがでしょう?

「始めたいと思っている」という人も合わせれば半数近くの人が「学び」の意向を持っている、といえます。

意外と多いな、とか、少ないな、という感想はあろうかと思います。

実は、同様のことを聞いている調査は他にもあったのですが、この調査を取り上げたのには、訳があります。

継続して調査しているのです。

では、1回目と2回目はどうだったか?

特に、「始めたいと思っている」人の割合は、どう変化してると思われますか?

1回目(5月)と2回目(7月)の調査結果がこちらです。

始めたいと思っている人の割合は、約3割で変わっていません。

「始めた」は10月は15%ですから、7月からは倍近く増えていますが、これは、設問が変わっているためです。

当初は「自己啓発の取り組みを始めたか」という質問でした。

10月の調査では、「自己啓発を行なっているか」という質問に変更しているのです。

つまり、もともとやっていた人は感染症下で始めた訳ではないので、1回目と2回目は除外されていたのですが、3回目には含まれる、ということです。

正直、そこまで差が出るとは思わないので、誤差の範囲と言って良いでしょう。

となると、

☑️ 半数前後はそもそも学ぶ気がなく

☑️ 3割はやる気だけはある(がやっていない)

☑️ 1割前後がやっている

という状況がずっと続いている、と言えます。

つまり、1割前後の人は、感染症だろうがなんだろうが、自ら学び、残りは気持ちの有無は別として、行動には移さない、ということです。

2、年代別に見ると?やっぱり40歳台以上は??

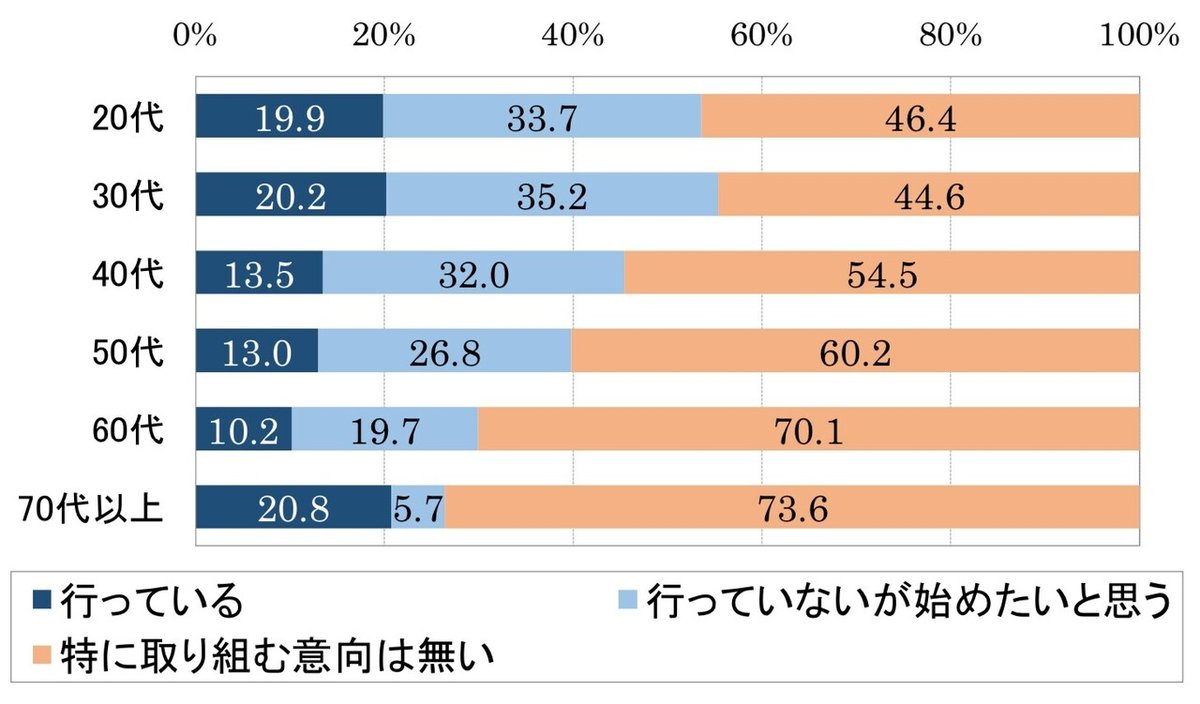

第3回の調査では、年代別に見たデータも載っていますのでご紹介します。

見たまま、なのですが、調査レポートに記載の文言をそのまま転載します。

自己啓発の実施状況は、年代、職種、雇用形態、従業員規模と関 連性がある。ここでは年代別の結果を見る。自己啓発を「行っている」割合が高いのは、20 代、30 代、70 代である。ただし70 代は 「特に取り組む意向は無い」も73.6%で最も多い。20 代、30 代 は「行っていないが、始めたいと思う」が他の年代より多く、自己啓発に積極的な姿勢を示していることが特徴である。

その通りですね。

すでに「行なっている」人の割合は15.6%。

平均より多い年代は、20代(19.9%)、30代(20.2%)です。

40代以降は、急に13.5%、13.0%、10.2%と低くなっています。

「そもそもやる気がない」という割合も、6割、7割と高くなっています。

連日、40歳以上の中高年のダメさ加減を投稿していて、更なるダメを押すようですが、これでは、「いらない」と言われても仕方がないのかもしれません…

3、まとめ

今回ご紹介した調査結果から分かるのは、

☑️ 「始めたい」は「やらない」と同じ

☑️ 40代以降は「学び」の意識自体が低い

ということです。

40代以降の意識が低いことについて、無理矢理前向きに考えると、20代、30代はまだまだ学ぶ必要のあることが多いのに対し、40代以降はもう学び終わっている、ということかもしれません。

でも、時代は変わりました。

登山に例えれば、登る山を決めて登り始め(=就職)、苦労して登り頂上に到達(=定年退職)できたものが、今は、途中で登るべき全く別の山が現れ、また麓から登らないといけない時代になったと言えます。

しかも、最初に登った山とはタイプの違う山で、経験は役に立ちません。

それなのに、「もう学ぶ必要はない、俺は経験豊富な登山家だ」、と思っているようなものです。

最悪なのは、登る山が変わってしまったこと、つまり、ルールが変わってしまったことに気づかずにいることでしょう。

まずは、気づくこと。

そして自分の装備が今登っている山に適しているか、不足しているものはないか、余計なものはないか、よく見つめ直すことが、この先の登山には必要です。

そう考えると、「何を学ぶか」の前に、

☑️「何を学んできたか」

☑️「そのうち何がこれからも使えるのか」

そして実は最も大事なのは、

☑️「これまで役に立ったが、今後は荷物になるだけだから捨てるべきものはないか」

ということかもしれません。

古い登山靴と新しい登山靴、同時には履けませんからね。

最後までお読みいただきありがとうございました。

またまた調査のご紹介でしたが、ご参考になるところがあれば嬉しいです。