#336「ビジネス頭の体操」 6月16日、17日のケーススタディ

はたらくおとな向け。普段の仕事と無関係なケーススタティで頭の体操。

その日にちなんだ過去の事象をビジネス視点で掘り下げています。

普段の仕事を超えて、視野を広げ、ビジネスの頭の体操をするのにぴったり。

考えるための豊富な一次情報やデータもご紹介。

→部分は、頭の体操する上での自分に対する質問例、です。

6月16日(水) 和菓子は○○○○億円市場!?

東京都渋谷区代々木に事務局を置き、和菓子業界の発展・向上を図る全国和菓子協会が1979年(昭和54年)に制定した「和菓子の日」です。

西暦848年(承和15年・嘉祥元年)、仁明天皇が御神託に基づいて、6月16日に16の数にちなんだ菓子、餅などを神前に供えて、疫病を除け健康招福を祈誓し、「嘉祥」と改元したという古例にちなみます。

和菓子。

お菓子は巣篭もり消費で伸びていると聞きますので、伸びているのでしょうか?

まず、お菓子といってもさまざまありますが、どれくらいの市場規模があるのでしょうか?

全日本菓子協会の菓子統計資料によると、2020年の菓子市場は3兆2,242億円となっています。その内訳が以下の通りで、和菓子は3,960億円と3位を占めています(同資料をもとにガベージニュースがグラフ化したものを使用)。

さすがの規模、というところですが、実は、昨年は対前年で14.8%減と大きく減少しているのです(出典:同)。

この理由ですが、1つはインバウンド需要がなくなったこと、もう1つが、その販売チャンネルで、まちの和菓子屋さんはさほど落ち込まなかったところが多かったそうですが、和菓子は比較的デパートやターミナル、観光地などの店舗が多く、休業などの影響で大きく落ち込んだこと、です(出典:矢野経済研究所HP)。

今回は、多くの和菓子に使われている餡について調べてみました。

まず、つぶあん、こしあん、と言いますが違いをご存知でしょうか?

知ってるよ、と思ったのですが、日本あんこ協会によると実は4種類あるのです(出典:独立行政法人農畜産業振興機構HP)。

餡ができるまでの流れは以下の通りです(出典:農畜産業振興機構HP)。工場で大規模に作る例ですが、手順は一緒です。

餡の材料となる小豆ですが、公益財団法人日本豆類協会によると、日本国内での生産実績は5.1万トン、輸入が2.5万トン(2020年)と国産が多くなっています。

輸入元ですが2005年ごろまでは中国産がほとんどでしたが、現在ではカナダ産とほぼ半々という比率になっています(出典:農畜産業振興機構HP)。

中国からは小豆を加工した餡の状態での輸入もあり、2018年には6万トンを超える量が輸入されています(出典:同)。

最後に、何でも季節に限らず食べれる世の中になりましたが、季節ごとに楽しませてくれるのが和菓子です。

老舗虎屋さんで本日6月15日まで売っている(た?)こちら。

「紫陽花」というお菓子です。

そして、明日から発売されるのが、こちら。

「沢辺の蛍」というお菓子です。

水辺の草むらで光る蛍を表現したお菓子です。

こういうのが和菓子、ですね。

(個人の感想です)

→和菓子。昨年は大きく販売を落とした。伝統を守ることも大事だが、今後技を伝承していくためにも売上確保は必要なことを考えると、どのようなマーケティングプランが考えられるだろうか?

6月17日(木) 砂漠化は衛星で防げる!?

1995年(平成7年)1月の国連総会で制定された「砂漠化および干ばつと闘う国際デー」。国際デーの一つ。英語表記は「World Day to Combat Desertification and Drought」。1994年(平成6年)のこの日、「国連砂漠化防止条約」(United Nations Convention to Combat Desertification:UNCCD)が採択されました。

砂漠。

深刻な問題という認識はありますが、現状はどのようなものなのでしょうか?

環境省の「砂漠化する地球」によると、砂漠化は、砂漠化対処条約で『乾燥地域、半乾燥地域、乾燥半湿潤地域における気候上の変動や人間活動を含むさまざまな要素に起因する土地の劣化』と定義されています。

砂漠化の影響を受けやすい乾燥地域は、地表面積の約41%を占めており、そこで暮らす人々は20億人以上に及び、その少なくとも90%は開発途上国の人々です。砂漠化は、食糧の供給不安、水不足、貧困の原因にもなっています。

砂漠化の原因ですが、以下の2つが挙げられます。

☑️ 気候的要因:地球的規模での気候変動、干ばつ、乾燥化など。

☑️ 人為的要因:過放牧、森林減少(薪炭材の過剰摂取)、過耕作など乾燥地域の脆弱な生態系の中で、その許容限度を超えて行われる人間活動

以下は乾燥地域における土地劣化の要因と面積です。砂漠化というとアフリカを思い浮かべますが、砂漠化の候補とも言える乾燥地域はアジアの方が広いことがわかります。

また、アジア、南アメリカ、ヨーロッパの特徴としては森林減少の割合が多くなっていることがわかります。焼畑農法などによるものです。

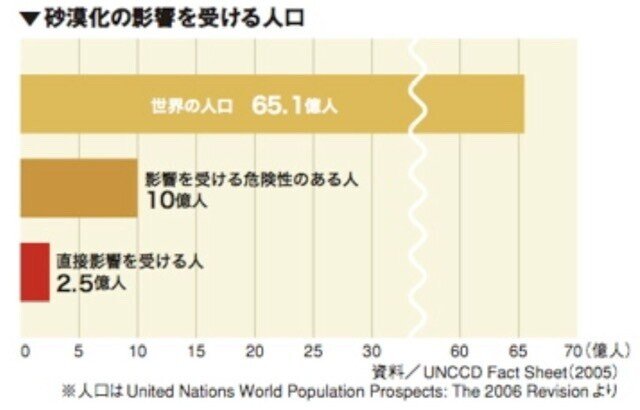

こうした砂漠化の影響を受ける人口は直接影響を受ける人で2.5億人ですが、危険性のある人は10億人にもなります。

こうした砂漠化に対しさまざまな対策が講じられています。

まず何事も規模の大きい中国では、2016年から2020年で1千万ヘクタール以上の砂漠化対策を完了したとの報道がありました。

日本も砂漠化の進行を食い止めるための支援を行っています。

中でも興味深かったのが、現地の遊牧民の生活を尊重した形での砂漠化対策で、先ほどの砂漠化の原因の1つにもあった過放牧の対策として、膨大な手間と費用のかかる植林や灌漑ではなく、衛星データと現地のフィールド調査を組み合わせてどの地域で、どの程度の家畜の放牧を行えば砂漠化が起きないかを推定し、放牧民に放牧場所と適正な飼育頭数のデータを提供することで、費用対効果の高い支援を行っています(「深刻なアフリカの砂漠化」)。

→砂漠化はアフリカだけの問題ではなくほぼ全世界での問題であることがわかった。日本の技術がこうしたことへの対策になるのは心強いが、その地域に暮らす方々の貧困などを解消することに何か持続可能なモデルでの支援は考えられないだろうか?

最後までお読みいただきありがとうございます。

皆様の頭の体操ネタが1つでもあれば嬉しいです。

このような投稿を昨年7月から続けています。だいぶ溜まってきました。以下のマガジンにまとめていますので、よろしければ覗いてみてください。