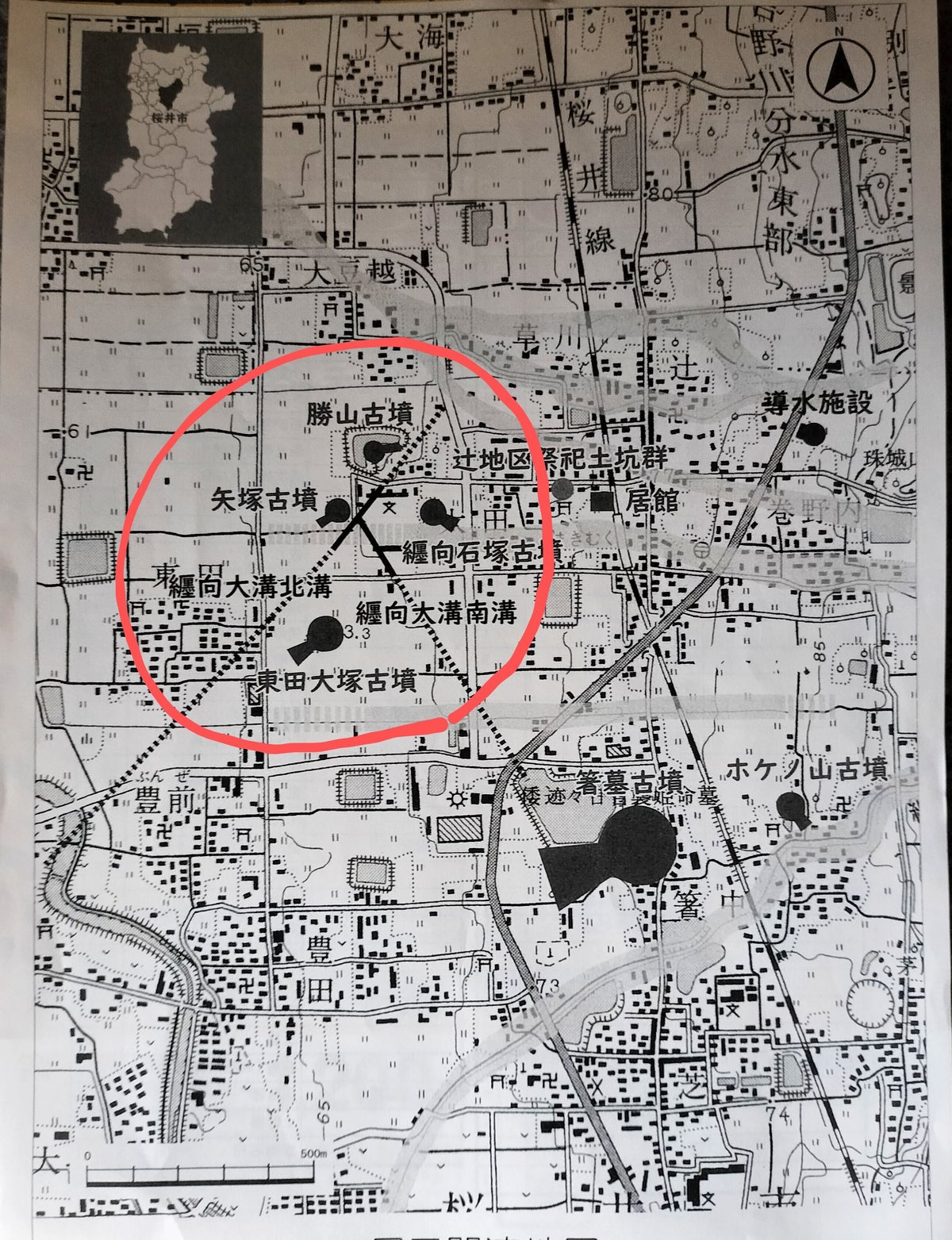

前回のホケノ山古墳に続き、纒向古墳群から纏向石塚古墳、纏向勝山古墳、矢塚古墳、東田大塚古墳の紹介です。

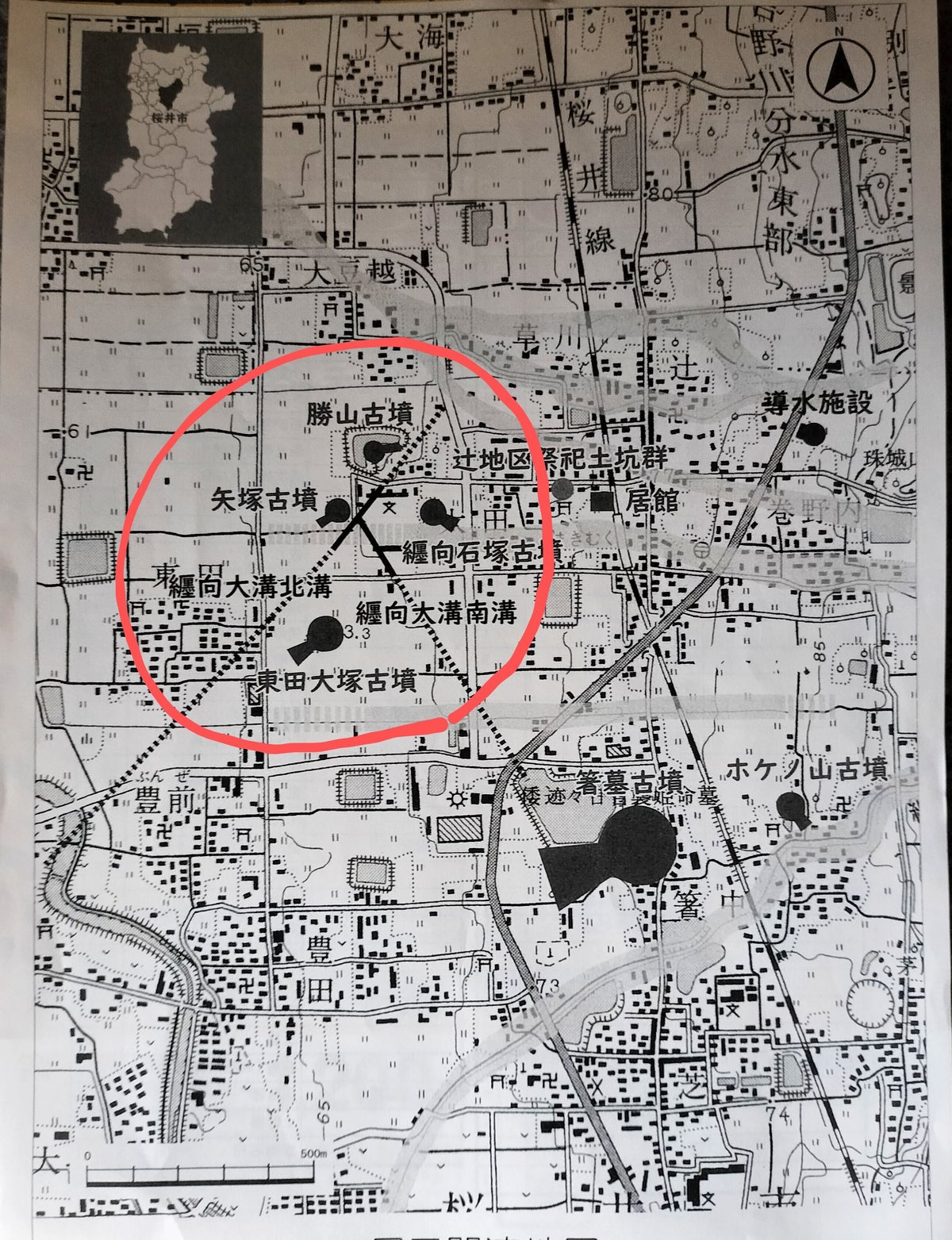

纏向遺跡の模型(橿原考古学研究所付属博物館) 古墳だけでなく、人口的に造られた水路「纏向大溝」が確認できます。画像左上、石塚・勝山・矢塚古墳が三角形に並ぶ位置で分岐し、東田大塚古墳へ延びるのが北溝、箸墓古墳へ延びるのが南溝 。合流点には井堰が設けられていました。

纏向遺跡の模型(橿原考古学研究所付属博物館) 古墳だけでなく、人口的に造られた水路「纏向大溝」が確認できます。画像左上、石塚・勝山・矢塚古墳が三角形に並ぶ位置で分岐し、東田大塚古墳へ延びるのが北溝、箸墓古墳へ延びるのが南溝 。合流点には井堰が設けられていました。 幅5〜6m、矢板や杭で護岸工事が行われています。出土する土器から2世紀終りから3世紀中頃にかけて推定2.6キロの水路が造られた可能性があります。よく秦氏など古墳時代に渡来した渡来人が土木技術を伝えたと言われますが、まだ古墳時代の始まる前、夕月君が渡来したとされる150年以上前にすでにこうした大規模な灌漑工事を実現できる社会があったことを知るべきです。

幅5〜6m、矢板や杭で護岸工事が行われています。出土する土器から2世紀終りから3世紀中頃にかけて推定2.6キロの水路が造られた可能性があります。よく秦氏など古墳時代に渡来した渡来人が土木技術を伝えたと言われますが、まだ古墳時代の始まる前、夕月君が渡来したとされる150年以上前にすでにこうした大規模な灌漑工事を実現できる社会があったことを知るべきです。

古墳についてのミニ知識

弥生時代の墳丘墓

以前は墳丘のない集合墓地が一般的でした。2世紀頃になると古墳に似た小規模な墳丘(盛土、封土)を持った特徴的な墓が各地で造られるようになります。山陰の四隅突出型や吉備の特殊器台、双方中円墳(楯築遺跡)、東海を中心に前方後方墳丘墓などが築かれます。

古墳の定義

3世紀から7世紀始めに築かれ、墳丘を持ち、埋葬施設や副葬品など、画一性を備えた墓のことをいいます。

古墳の目的

古墳に埋葬された被葬者は各地の首長や豪族、大和政権の有力者達です(5世紀末には巨大前方後円墳は激減。被葬者も中間層以上の人々に拡大)。弥生時代に各地で発展した墳丘墓ですが、やがて全国的に画一性を備えた古墳が造られるようになります。中でも前方後円墳は大和政権が国土を統一していく中で、各地の豪族に許可を与えた形式とされます。そしてそれは3世紀の纏向から始まります。今回はその出現期四墳の紹介です。

纒向石塚古墳

弥生時代末葉から古墳時代の始まりとされる箸墓古墳築造までの端境期に、纏向遺跡では前方後円形の古墳が築造されます。全長・後円部径・前方部長が3:2:1の纏向型前方後円墳(前方後円形の墳丘墓と考える説も)です。纏向石塚古墳はホケノ山古墳と並びその代表格で、概ね3世紀前半〜中頃の築造と考えられています。

前方部はすでに削平され、後円部も大東亜戦争戦時中高射砲設営のために大きく削られ、埋葬施設も残っていないようです。

前方部はすでに削平され、後円部も大東亜戦争戦時中高射砲設営のために大きく削られ、埋葬施設も残っていないようです。 古墳だと いわれはじめて 知る景色

古墳だと いわれはじめて 知る景色 南側から。ますますわかりにくいので

南側から。ますますわかりにくいので 雑いけど、こんな感じだった?

雑いけど、こんな感じだった? 説明板

説明板

纒向勝山古墳

2008年の調査で前方部南東の隅が見つかり、全長115mで、纏向型ではなく、箸墓古墳に近い前方後円墳と確定。

周濠は整備されたもので、元の姿ではありません。

周濠は整備されたもので、元の姿ではありません。 埋葬施設は未調査の為不明ですが、墳丘の周囲の遺構跡からは土器や木製品が多数出土しています。

埋葬施設は未調査の為不明ですが、墳丘の周囲の遺構跡からは土器や木製品が多数出土しています。 3世紀前半と中〜後半の遺物があり、古墳築造年代に関しては意見が分かれています。

3世紀前半と中〜後半の遺物があり、古墳築造年代に関しては意見が分かれています。 墳丘は民有地の為立ち入り禁止です。 次は矢塚古墳へ

墳丘は民有地の為立ち入り禁止です。 次は矢塚古墳へ

矢塚古墳

パワーがありそうな小学校!

パワーがありそうな小学校! 北側から撮影。こちらも民有地で入ることはできません。

北側から撮影。こちらも民有地で入ることはできません。 南から。 写真ではわからないですが、ここもずいぶん削平されています

南から。 写真ではわからないですが、ここもずいぶん削平されています 纏向型前方後円墳と推定。築造は3世紀中頃と考えられている。

纏向型前方後円墳と推定。築造は3世紀中頃と考えられている。

東田大塚古墳

時間なかったので遠景だけ。前方部はすでに削平されているので円墳にしか見えませんが、2009年の調査で前方部の墳丘端が確認され、箸墓古墳と前後する全長120mの前方後円墳と確定。築造は出土した遺物から3世紀後半と考えられます。

時間なかったので遠景だけ。前方部はすでに削平されているので円墳にしか見えませんが、2009年の調査で前方部の墳丘端が確認され、箸墓古墳と前後する全長120mの前方後円墳と確定。築造は出土した遺物から3世紀後半と考えられます。 こちらも立ち入り禁止です。それにしても三輪山に空に田畑に古墳 これぞ奈良という風景(笑)

こちらも立ち入り禁止です。それにしても三輪山に空に田畑に古墳 これぞ奈良という風景(笑) 纏向古墳群 今回紹介した古墳

纏向古墳群 今回紹介した古墳

出土した遺物などは桜井市立埋蔵文化財センターで見ることができます。

箸墓古墳についてはまた後日書きます。ホケノ山古墳は前回記事をご覧ください。

最後までご覧いただきありがとうございます。