古墳を訪ねる③ 弥生時代最大級の墳丘墓 楯築遺跡

岡山県倉敷市にある弥生時代の王墓、楯築遺跡。この遺跡は「古墳」ではなく「墳丘墓」になります。奈良県桜井市の纏向遺跡にある箸墓古墳で前方後円墳が定型化される約半世紀前、2世紀後半に造られた弥生時代最大級の墳丘墓です。

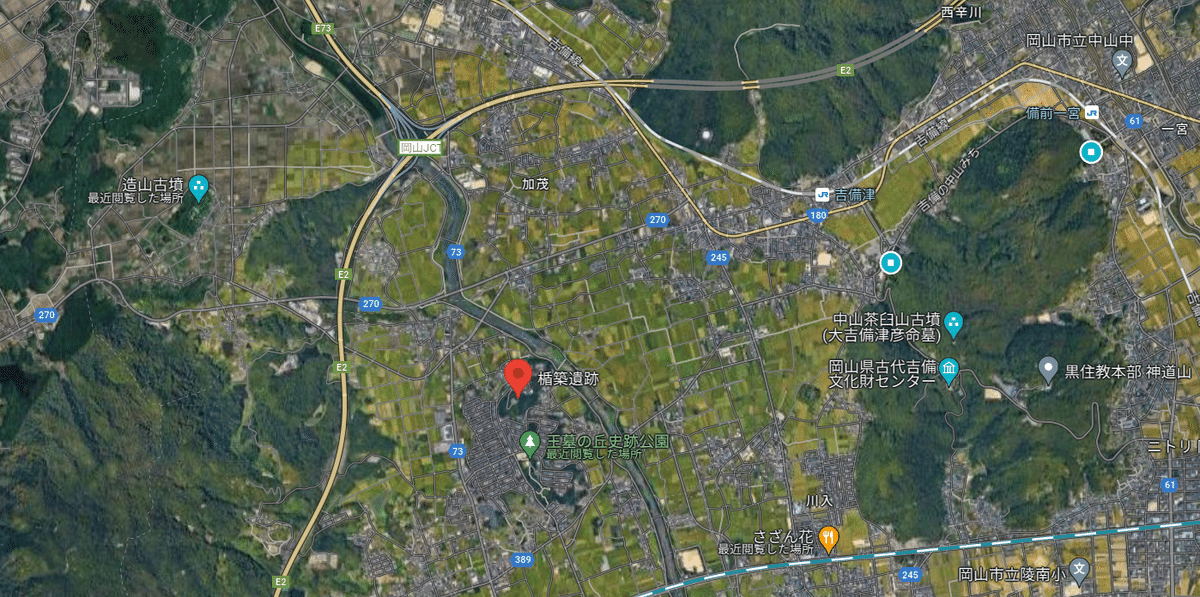

場所

楯築遺跡は、岡山市北区との境に位置する倉敷市矢部にあります。遺跡の東側を流れる足守川流域は多くの弥生集落が点在し、このエリアは古代吉備の王都とも言える場所です。遺跡はその全体を見渡せる標高45mの小高い丘の上にあります。

時代

墳丘墓の築造年代は2世紀後半とされ、『後漢書』が記す146~189年の倭国大乱の頃に該当します。私が想定する年代からすると、第八代孝元天皇の時代に当たり、第七代孝霊天皇の皇子 彦五十狭芹彦命(またの名を吉備津彦命)も同じ時代ということになります。

2世紀の後半、大和では、、

この頃、頃淡路島では100年続いた鉄器工房が姿を消します(移転します)。

楯築墳丘墓の注目点!

注目点 ① 木棺木槨二重構造

主体部は木棺を納めるための木でつくった外箱(|木槨《もっかく》)を備えた二重構造です。これは奈良の纏向遺跡にあるホケノ山古墳等にも見られる埋葬施設で、中国でも見られる墓の形式です。

注目点 ② 弧帯文様

かつて墳丘上にあった楯築神社には、全体に帯状の弧を描く弧帯文様が刻まれた亀石がご神体として安置されていました(現在は遺跡のそばの収蔵庫に祀られています)。この文様は、奈良の唐古・鍵遺跡や纏向遺跡などから出土する土器に描かれる文様や弧文円板などと共通します。

注目点③ 特殊器台

2世紀に吉備地方でつくられた筒型や壺型の土器で、特殊器台は吉備と近畿にのみ出土しています。終末期の宮山型特殊器台は奈良纏向遺跡の箸墓古墳の後円部墳頂で採取されています(奈良県橿原市の弁天塚古墳、天理市の中山大塚古墳などからも出土)。

各地との交流

注目点 ④ 前方後円墳の原型の一つ?

弥生時代の中〜後期にかけ、中国地方の山間部・山陰・北陸で「四隅突出型墳丘墓」が、また、中国・四国地方では方形の墳丘墓も築かれ、後に「前方後方墳」に発展したとも考えられています。このように、山陰・北陸、中国・四国各地ではいくつかの特徴的な弥生墳丘墓が造られていますが、楯築遺跡もその一例と考えることができます。

墳丘のカタチよりも、むしろどのような葬送祭祀が行われていたかが重要だと思うのですが、正確なことはわかっていません。

まとめ

先ほど載せた古代吉備文化財センターの展示画像からわかるように、古代吉備は、近畿・東海・山陰・北陸・九州と広範囲に交流があったようです。しかし、弧帯文が描かれる特殊器台等は、吉備と近畿でしか出土しません。

楯築遺跡の【巨大な立石+特殊器台+弧帯文石(亀石)】は、【弧帯文様が描かれる特殊器台】へと移りました。「特殊器台」とは日常的には使用されるものではなく、上に壺や甕、皿などのうつわを載せて祭祀に使われるものですが、終末期の宮山型・矢藤治型特殊器台の後、古墳時代になると吉備でも「器台」から「埴輪」へ姿を変えます。

吉備の特殊器台の種類と年代順

【前期】 楯築型(倉敷市)・立坂型(総社市)【後期】 向木見型(倉敷市) 【終末期】 宮山型(総社市)・矢藤治山型(岡山市)→ 【古墳時代】都月型特殊器台埴輪(岡山市 都月坂1号墳 前方後方墳 3世紀後半)

神石→特殊器台→特殊器台型埴輪へとカタチは変わりますが、吉備では弧帯文様が描かれるという一貫性があります。おそらくこの文様には何らかの呪力が備わっていると考えられていたのだと思います。

終末期の宮山型特殊器台は大和へ持ち込まれ(完成品を持ち込むというより、製作集団の一部が移った?)、箸墓古墳(桜井市)・弁天塚古墳(橿原市)、中山大塚古墳(天理市)などで出土・採取されています。

そして大和で特殊器台は弧帯文の描かれない一般的な円筒埴輪へ変容します。一方、(※大和に平定された後の)吉備では、前述の都月坂1号墳(3世紀後半)で、弧帯文様のある特殊器台埴輪が出土します。

「特殊器台」が「円筒埴輪」に発展(?)したことに異論は無いと思いますが、吉備の民が呪力を信じた弧帯文は大和では継承されませんでした。このことは古代史を紐解く一つのヒントになると思います。

現代の我々が「古墳時代」(箸墓古墳の築造から)と呼ぶその前夜の事を、『古事記』『日本書紀』は 彦五十狭芹彦命(またの名を吉備津彦命)が吉備を平定したと記します。その記述と照らし合わせて考えると、腑に落ちるものがあるのですが、そのことは「欠史八代」シリーズのほうで書きます。

最後までお読みいただきありがとうございました。