TVアニメ『解雇された暗黒兵士(30代)のスローなセカンドライフ』について:現代の貴種流離譚における女性の排除

(2023年7月11日追記:過去に執筆した文章を読み返し、一部の表現に反省すべき箇所があったと判断したため、本文に修正を加えました。)

男は自分もまた血を流して初めて女性と肩を並べることができたと感ずることができ、肉体的な暴力と抑圧という男根的誇大妄想を存分に伸長させることができるのである。

女性に対する男性の深刻な劣等感、雄としての劣等意識が癒される必要があるからこそ、血は流されねばならないのだ。生を授けるのは女であって男ではなく、死を支配するのも女であって男ではないことを男は知っているのである。

カール・シュミットとドイツの宿命』法政大学出版局、1994年、93頁)

2023年3月に放送が終了したTVアニメ『解雇された暗黒兵士(30代)のスローなセカンドライフ』は遅咲きの作品だった。物語が大きく動き、タイトルに掲げられた「スローなセカンドライフ」の真意が明らかになるには、第10話を待たなければならなかった。しかも、本作の描き出す「スローなセカンドライフ」は一般的にイメージされがちな「スローライフ」――効率とスピードの追求に待ったをかけ、栄達や大量消費を絶対視しない価値観――とは一線を画しつつ、別の意味で通俗的な色彩を濃厚に帯びていた。

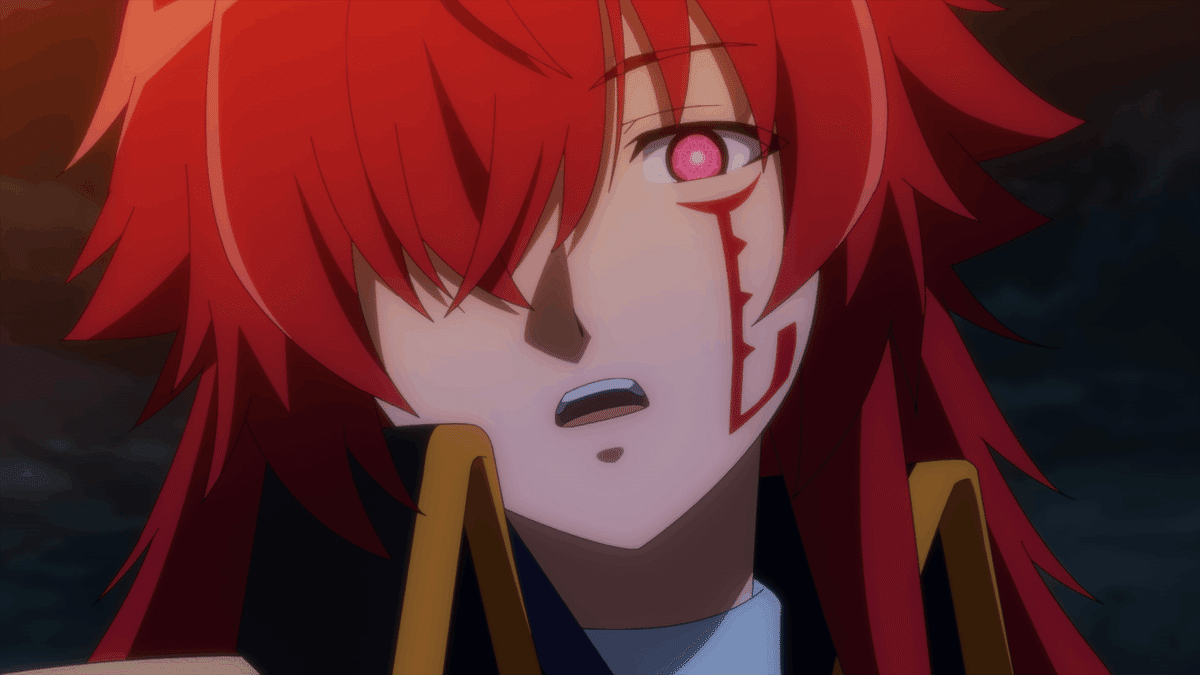

本作は、魔王軍で四天王補佐官を務める暗黒兵士・ダリエル(CV: 杉田智和)が四天王から解雇を言い渡されるシーンで始まる。本作においては、長年にわたって戦争を続けてきた二つの種族、すなわち人間と魔族のあいだに外見上の違いはほとんどなく、魔族は魔法が使えるという一点において人間から区別される。しかし、ダリエルは魔族の陣営に属しながら、幼いころから魔法が使えない体質だった。ダリエルは先代の火の四天王・グランバーザ(CV: てらそままさき)に拾われて育てられ、その恩に報いるために魔王軍に入った。ダリエルは刻苦勉励とグランバーザの後ろ盾によって四天王補佐官に就任するにいたったが、グランバーザの引退後、彼の一人息子である当代の火の四天王・バシュバーザ(CV: 阿部敦)からは魔法が使えない「無能」と疎まれ、とうとう追放の憂き目に遭う。ダリエルは魔王軍を追われ、放浪の旅を続けるなかで、モンスターに襲われていた人間の少女・マリーカ(CV: 藤田茜)と出逢い、彼女を助ける。これをきっかけに、ダリエルはマリーカの生まれ故郷の村に招かれ、そこでひょんなことから自分が人間であったことを知る。ダリエルは魔法が使えない「無能」な魔族だったのではなく、魔族に育てられた人間だったのだ。こうして、ダリエルはマリーカの家族と寝食をともにするようになり、薬草の採取やモンスターの討伐などを請け負う村の何でも屋・「冒険者」として経験を積んでいくことになる。

本作は最終盤にいたるまで、「無能」と蔑まれ追放された主人公が実は比類なき能力を秘めた「有能」な人材であって、主人公が新たに信頼できる仲間を得て活躍を重ねる一方で、主人公の能力を過小評価した愚かな者たちは苦難に陥るという「後悔先に立たず」ないし「自業自得」の構図によって、日々不遇感を感じている視聴者の溜飲を下げさせるタイプの作品を装っている(この種の典型例として、2022年10月期に放送されたTVアニメ『勇者パーティーを追放されたビーストテイマー、最強種の猫耳少女と出会う』は記憶に新しい)。ダリエルの追放後、バシュバーザの専横によって魔王軍の指揮命令系統は崩壊し、かつての同僚や部下はダリエルの高い業務遂行能力と調整能力、そして柔和な人格を恋しく思ってやまない。しかも、ダリエルが優れていたのはリーダーシップやマネジメントといったソフトスキルの面だけではなかった。ダリエルは魔族としては「無能」呼ばわりされていたが、人間としては勇者に匹敵する恵まれた特性を備えており、凶暴なモンスターから村を守り(第2話)、魔族の重要拠点であるミスリル鉱山を人間の手に取り戻し(第3話)、ミスリルの流通に関して魔族との交渉をまとめ上げるなど(第4話)、数々の偉業を達成していった。ミスリル鉱山の奪還とミスリル鍛冶師の定着によって、村は宿場町として栄えた往時の姿を取り戻す。ダリエルは村の人々から慕われて、マリーカの父親から村長の座を引き継ぐ決断をするとともに、マリーカと結婚して一子をもうける(第6話)。こうして列挙すると、本作は新天地の発見と家族形成、すなわちワークライフバランスの達成された人生設計を「スローなセカンドライフ」として打ち出しているように見える。しかし、ミスリル武具の精錬の噂が当代の勇者・レーディ(CV: 鬼頭明里)とその師匠・アランツィル(CV: 井上和彦)を村へ呼び寄せることになり、第9話の終盤でダリエルが先代の勇者・アランツィルの実子、すなわち貴種であることが明かされるにおよんで、「スローなセカンドライフ」という言葉はまったく別の意味合いを持ち始める。

本作の一つの山場をなす第10話では、ダリエルを挟んで実父のアランツィルと養父のグランバーザが対峙する局面が描かれる。本作において、人間の「冒険者」としての特性は親から子へと遺伝するとされている。ダリエルのまとう圧倒的なオーラは、血の原理によって先代の勇者・アランツィルから引き継がれたものであり、これこそ疑いようのない親子の証である。しかし、ダリエルは物心がつく前に、勇者の弱体化を画策する魔族に誘拐され、先代の火の四天王・グランバーザに養育されたため、実父の記憶を持っておらず、それどころか魔王軍を追われるまで自分が人間であることすら知らなかった。ダリエルが「父のごとく慕う」のはグランバーザであり、彼は自分の息子に「グラン」という名前を与えるほど、歴代最強と名高い養父を尊敬していた(第6話)。グランバーザも拾い子のダリエルを「宝」と呼ぶほど愛おしく思っており、ダリエルに次のように語りかけている。

与えてもらったのは私だ。お前からかけがえのないものをもらった。私が強くなれたのは、お前と過ごした時間があったからだ。お前に尊敬される私であればこそ、最強と呼ばれるようになったのだ。お前は、わが誇り。私の宝だ。

これに対して、ダリエルの実父・アランツィルは怒りと悲しみをあらわにする。アランツィルは魔族に妻を殺され、幼い息子も奪われるという凄惨な体験を経て、魔族と見れば容赦なく殺害する「殺人鬼」となった。アランツィルは卑劣な誘拐によって、実の息子に父として振る舞う機会を失った。だから彼は、当代の勇者・レーディを養成しても満足することができない。彼は次のように苦悩を吐露している。

その時間は、私のものだったはずだ。息子とともに過ごし、その時間を力に変えるのは私だった。だがグランバーザ、お前が私から奪った! 私を強くしたのは憎しみだ。怒りと憎しみが私をここまで強くした。なんと惨めなのだ、たとえ息子が生きていても、ともに過ごすはずだった時間は戻ってこない。この憎しみを抱えたまま、どう生きればいい?

ところが、ここで奇妙な鏡写しが起こる。グランバーザは血を分けた息子を持ちながらも、息子との時間を謳歌することよりも、四天王としての業務に邁進することを選んだ。「私が強くなれたのは、お前と過ごした時間があったからだ。お前に尊敬される私であればこそ、最強と呼ばれるようになったのだ」――グランバーザに父という役割を与えたのは、実の息子のバシュバーザではなく、拾い子のダリエルであった。グランバーザはバシュバーザに四天王の座を譲位するときにさえ、「わが生涯最高の巡り合わせは、ダリエルと出逢えたこと。その幸運を継承させることこそ、お前への就任祝いだ」と告げていた(第6話)。グランバーザにとって、血の原理は師資相承の原理に劣後している。ダリエルは血の原理と師資相承の原理の結節点をなしており、この一点においてアランツィルのないものねだりとグランバーザの無責任ぶりが交錯するのである。

それでは、グランバーザがこれほどまでに拾い子のダリエルを愛おしく思うのはなぜだろうか。この問いに答えるためには、魔法が使えないことを「無能」とみなす価値観の内奥に潜らなければならない。魔族にとって、強力な魔法が使えることは「男らしさ」の徴憑である。歴代最強と謳われるグランバーザが筋骨隆々たる「男らしい」外見をしているのは偶然ではなく、ここでいう「最強」とは端的に「最強の男性」であることを含意している。バシュバーザもそんな父に憧れ、「超絶怒濤の最強四天王」になるという夢を叶えるために寸暇を惜しんで努力を重ねてきた。バシュバーザは父に認められたい一心で「最強」、すなわち「最強の男性」であることを追求してきた。しかし、父から見れば、息子が「最強の男性」に近づけば近づくほど、「最強の男性」である自分の地位は脅かされかねない。この潜在的な脅威ゆえに、父は息子の成長を素直に喜べない。息子が魔術アカデミーを主席で卒業し、若くして四天王に推薦されても、息子の努力と達成をまっすぐに褒めてあげることはできないのである。これに対して、ダリエルは魔法が使えない「無能」(impotent)、すなわち去勢された男性同然であるから、グランバーザの男性としての自信を損なわない。グランバーザにとって、ダリエルは安心して側に仕えさせられる宦官的存在なのだ。第11話において、グランバーザは専横を極めるバシュバーザを「お前はどうしてそうなのだ! ダリエルと違って魔法の才に恵まれていながら、なぜいつもその力を無駄にする!」と叱責する。第12話(最終回)では、バシュバーザはダリエルに対して「魔法が使えない無能のくせに、ヘラヘラ笑いやがって、そんなムカつくお前をやっと消せる!」と苛立ちを隠さない。ここでは、宦官的存在を夢心地に眺める父と宦官的存在に苛まれ嫉妬する息子という構図が見て取れる。このように、ダリエルが貴種でありながらも宦官的存在であるという点は、本作の分析にあたって看過できない。

本作は、「最強」であることに固執する男性たちが、ダリエルという宦官的なブラックホールに引き寄せられるという構造を有している。ダリエルは男性でありながら「男らしさ」を至上のものとする男性優位主義的(phallokratisch)な価値観には与さず、戦うことや血を流すことに徹底して反対する。ダリエルはミスリル鉱山の帰属に関して、「ミスリルなんかのために、未来永劫、誰も血を流さないために、話し合うんだ!」と述べて、魔族との交渉による解決を主張している(第4話)。「オーラの才能がある者は、前に出て戦わなければならない」というレーディの言葉に対しても、「俺は誰にも争ってほしくない。どちらにも、家族がいるから」と返答しているし(第7話)、レーディと風の四天王・ゼビアンテス(CV: 大久保瑠美)の決闘に際しても、「俺は誰にも死んでほしくないだけです」と異を唱えている(第8話)。また、魔族を憎むアランツィルに対しても、「種族は関係ない。俺は、誰にも傷ついてほしくないだけです」、「誰かが傷つくと、自分が痛いから、痛い思いをしたくないだけ」と述べて一歩も引かない(第9話)。言うなれば、ダリエルは男性妄想における理想的で魅惑的な女性像を一身に引き受けており、それゆえに本作では女性が「産む機械」以上の意味を持っていない。本作の親子関係・師弟関係・友人関係はいずれも男性同士の関係として描かれており、どこまで意識的かはともかく、女性は有意な社会関係における主要な役割から排除されている。

ここでも具体例として挙げるにふさわしいのはグランバーザだ。子供は木の股から生まれるわけではないので、グランバーザはお世継ぎをもうけるために妻を必要とした。しかし、グランバーザは息子が生まれたあとも、家庭に背を向けて仕事に没頭することをやめなかった。めったに家に帰ってこない夫に妻は愛想を尽かし、孤独にならないために息子を囲い込んだ。そのため、バシュバーザはダブルバインドのなかで育つことになった。「最強」の父に憧れ、父の背中を追いかけることを、母は快く思わない。バシュバーザは「あんたも母さんの側にいてくれないの?」という呪いの言葉に苦しんできた(第12話)。かかる妻子の苦悩をよそにして、グランバーザはダリエルという宦官的存在を寵愛した。語弊を恐れず言えば、グランバーザとダリエルの「男性同士の絆」には女性が介在する余地はなく(ダリエルは家庭で養子として育てられたわけではないので、彼の口から母の話が出てくることはない)、それゆえにこの疑似的な父子関係はもっとも純粋な紐帯となりうるのである。

以上述べたように、本作は男性社会においていかに宦官的存在が渇望されているかを暴き出しており、2022年1月期に放送されたTVアニメ『異世界美少女受肉おじさんと』とは別のアプローチで脆弱な男性性という問題系を取り扱っていると言える(『異世界美少女受肉おじさんと』は、美少女表象を活用することによって、ホモソーシャル/ホモエロティックとホモセクシュアルが紙一重の差であるということを、異性愛秩序のなかに偽装して溶け込ませた作品であった)。

ところが、ダリエルは男性の劣等意識を刺激しない宦官的存在でありながら、妻子も手に入れるというきわめて都合のよい立ち位置に収まっている。この「無能」と「男らしさ」を融通無碍に往来するご都合主義こそ(第6話でプロポーズと結婚が「男らしく」と評されているのは見逃せない)、本作のタイトルに掲げられた「スローなセカンドライフ」の核心であり、前述した女性の排除とも通底している。このご都合主義は衝動的な性欲をほとんど感じさせない画作りからも窺われる。たしかに、画面上にマリーカやレーディの胸部が大写しになり、それを凝視するダリエルの顔が続けて描かれることによって、主観・客観を問わず「視姦」とも言うべきオヤジ的視線が女性の乳房を這い回るように作られたシーンは散見される。しかし、ダリエルはそのようなシーンでも性欲に煩わされることなく冷静沈着を貫いている。本作において、女性は男性の性欲を刺激し秩序を攪乱する制御不能な主体とはなっておらず、安全地帯から一方的に凝視される客体として巧みに抑圧されている。この分析を裏付けるように、本作は画面上に女性の胸部は映しても、女性の外陰部と臀部を覆う下着は映さない。ダリエルの目にはマリーカの白い下着が見えているシーンでも、視聴者が画面上で彼女の下着を目にすることはない。本作は意外なことに、露骨なお色気描写も欠いている(ダリエルが女性の乳房を鷲掴みにする「ラッキースケベ」描写はあるが、後を引かずに終わってしまう)。ダリエルとマリーカの情事はほのめかされるにとどまり、妊娠と出産についてはかけらも描かれず、グランは無から生じたかのようにいつの間にか生まれている。こうした奇妙に倫理的な線引きは、文化社会学者のニコラウス・ゾンバルトがカール・シュミットの「国家は危うい亀裂を塞ぐ」という警句を分析して、「強迫の主たる国家は『裂目-膣』に対して『脱-膣-決定』によって身を守る」と述べていたことを彷彿とさせる(『男性同盟と母権制神話』、202頁)。ゾンバルトは真偽のほどはともかく、ドイツ語の語彙において、「男らしさ」と結びついた果断な決断(Entscheidung)は膣(Scheide)、すなわち女性からの防衛と離反を意味していると分析していた(ent-というドイツ語の前つづりは「離脱・除去」を意味する)。

決断とはまさに、すべてを制圧する(男性社会の)記号であるファロス、すなわち「父親たちの名辞」の断固たる選択を意味するか、もしくはとりもなおさず「膣」-陰門からの防衛と離反、まさに言葉どおりの決-断を意味する。決断とは、ぱっくりと口を開けてその中に人を誘いこむ大開口部の深淵に呑み込まれるというおぞましい危難を逃れることを目的とした、ファロスへの固着である。

要するに、本作の線引きは、実在の女性を他者として怖れつつ「からかい」の対象としようとする「女体好きのミソジニスト」の基準に近い。第5話において、ミスリル鍛冶師のスミスが「たわわ」という女性の乳房を形容する言葉や「ベッドマナー」という女性との性交渉を想起させる言葉を鉱物に向けるのも、女性を客体として「視姦」することを好む「女体好きのミソジニスト」の作法に忠実であると言える。「女体好きのミソジニスト」は、男性同士でケアし合うことができないため、女性に男性のケア役を演じることを求めるが、ここで「女性」と呼ばれているものの実体は、脆弱な男性性を脅かさない宦官的存在なのである。鬼頭明里が歌う本作のエンディングテーマ「Dear Doze Days」には「迷子のテディボーイ」という歌詞が含まれているが、これはいまや「迷子のレディボーイ」と聴こえてくるような心地がする。

だが、繰り返しになるが、ダリエルは単なる宦官的存在にはとどまらず、妻子を手に入れているため、息子のグランをわだかまりの解消のために利用することもできる。第10話において、一触即発の状況にあったアランツィルとグランバーザは、グランをかすがいに和解を果たす。ダリエルはアランツィルに「親としての時間は取り戻せないかもしれないけど、どうか、おじいちゃんとして、あの子〔注:グラン〕との時間をもらってくれませんか」と提案するが、これも大泉逸郎の「孫」(1999年)で「仕事いちずで 果たせなかった/親の役割 代わりの孫に/今は返して 今は返して いるところ」と歌われているような男性社会の自己都合(換言すれば女性の不在)を浮き彫りにしている。なお、ダリエルは第12話(最終回)において、バシュバーザの精神同調魔法を逆用して自己開示とカウンセリングを行い、バシュバーザとの和解も遂げる。ダリエルは第7話でも鍛冶師・サカイ(CV: 大野智敬)のカウンセリングを引き受けていたが、こうしたケアの役割を当然のように担えるのも、宦官的存在の面目躍如である。かくして、ダリエルとバシュバーザの不和が解消されたことによって、グランバーザとバシュバーザの対立も収まって、物語は大団円(?)を迎える。

ここまでの分析を踏まえて、本作の総括を行うことにしよう。現代の貴種流離譚とも呼ぶべき本作は、原作者を含む作り手側のドロドロした承認欲求の発露というよりは、作り手側が男性社会の価値観を内面化した結果、右翼的な家族観と社会観が天然で出力されたものと見るべきである。統一教会もとい自民党が性教育を敵視したり、岸信千世が女性を排除した「単為生殖」的な家系図を堂々と公開したりしても、それは邪悪な個人や集団の思想のあらわれというよりは、女性を排除した「男性同士の絆」を当然視する通俗的な価値観から析出された結晶にすぎない。本作についても同様に考えるべきである。さらに、本作は「男らしい」英雄ではなく、「無能」の宦官的存在を特権的な位置に据えることによって、「単為生殖」をこえた「無性生殖」という妄想に片足を突っ込んでいる。ゾンバルトは「完全な国家は理想的に言えば臣民全員の脱性欲化に基づくことになる。完全な国家は物騒な核を摘出した個人――宦官と子宮切除をした女性とから成り立つのだ」と整理しているが(『男性同盟と母権制神話』、120頁)、この極右的妄想は「無能」と「男らしさ」を両立させるご都合主義的な「スローなセカンドライフ」と奇妙な符合を見せている。これを極右的思想の断末魔と見るか、それとも実質的な勝利と見るかはにわかに判断しがたい。

参考文献

ニコラウス・ゾンバルト(田村和彦訳)『男性同盟と母権制神話:カール・シュミットとドイツの宿命』法政大学出版局、1994年。

いいなと思ったら応援しよう!