自律神経とは?自律神経失調症のタイプとNG行為

自律神経ってなに?

自律神経の働きは、

・呼吸

・血液循環

・発汗などの体温調節

・生殖機能

・食べ物の消化活動

など、主に内臓の働きや代謝機能をコントロールしている末梢神経の1つです。

自律神経は、自分自身の意思とは関係なく、24時間働き続けてくれています。

ですので、「よし自律神経を整えよう!」といくら思っていても、変わることはありません。

末梢神経には、自律神経のほかに体性神経が存在します。

体性神経は自律神経とは真逆の存在で、自分の意思によってコントロールすることができます。

手や足を動かす動作や口に食べ物を運ぶ動作は、全て体性神経の働きによるものです。

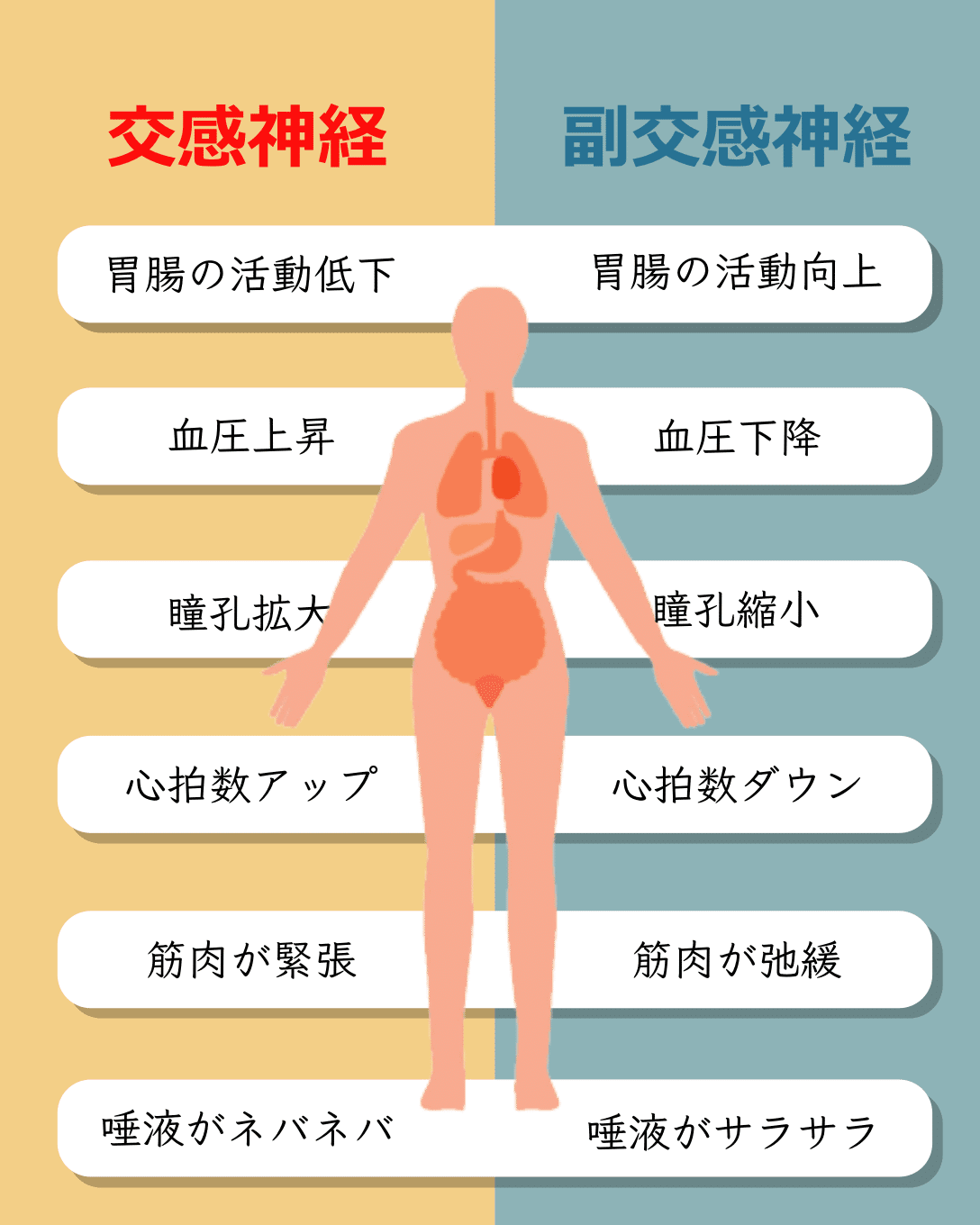

交感神経と副交感神経

自律神経には、活動モードである交感神経と休息モードである副交感神経の2種類があります。

この2つは、アクセルとブレーキのような関係で、状況によって片方が優位になり、身体のあらゆる機能をコントロールしています。

交感神経は、危険を察知したり、気合いを入れなければいけないときに優位になる存在です。

狩猟や戦いが行われ、いつ命が奪われるかわからないという状況が続いていた頃は、瞬時に交感神経が優位になり、危険から身を守っていました。

交感神経が優位になることで、心拍数の増加・瞳孔の拡大・脳血管や末梢血管の収縮が起こり、身体を闘争(逃走)モードに切り替えます。

一方で副交感神経は、身体を休ませたいときやリラックスしているときに優位になる存在です。

24時間ずっと闘争モードでは体が疲れてしまうので、休息中は副交感神経を優位にさせる必要があります。

副交感神経が優位になることで、脳血管を拡張・瞳孔を縮小・心拍数を減らす・排尿を促進するなど、身体を回復モードに切り替えます。

朝起きてから外が明るくなるにつれて「交感神経が優位」になっていき、外が暗くなるにつれて「副交感神経が優位」になっていくのが、正常な自律神経の働きです。

このバランスが崩れたり、交感神経や副交感神経の働きが悪くなることで、さまざまな体調不良が起こります。

交感神経と副交感神経のバランス

交感神経と副交感神経は、時間帯やシチュエーションによって正常に切り替わることはもちろん重要ですが、それぞれが高いレベルで働くかどうかも重要になってきます。

例えば、神経レベルのMAXが10だとすると、

夜に眠るときは副交感神経10・交感神経0の状態

日中の活動する時間は交感神経10・副交感神経0の状態

が正常に働いている状態になります。(極端な例)

しかし、眠るときや活動する時間に自律神経が切り替わっていても

夜に眠るときは副交感神経3・交感神経0の状態

日中の活動する時間は交感神経3・副交感神経0の状態

というように副交感神経レベルが低いと、レベル10の状態と比べて身体の修復に時間がかかってしまいます。

男性は30歳前後、女性は40歳前後で自律神経の働きが悪くなると言われていますので、歳を重ねるごとに疲れが取れなくなる理由の1つもここにあります。

交感神経と副交感神経のバランスタイプ

交感神経と副交感神経のバランスのタイプは大きく分けて4つになります。

1.高レベルタイプ

これは交感神経と副交感神経が正常に切り替わり、しっかりと働くような状態です。

この状態が理想であり、健康体と言えます。

2.交感神経過剰タイプ

活動モードである交感神経が常に優位で、副交感神経があまり機能していないタイプ。

日頃からストレスが溜まっていたり、夜遅くまでスマホやpcを使っている人に多く見られます。

よくある症状

・なかなか寝付けない

・長く寝たつもりでも疲れが取れない

・血圧が上昇する(高血圧)

・胃腸の働きが悪くなり、胃もたれや消化不良を起こす

心拍数が増えたり、呼吸が浅くなっている状態で、ストレス社会を生きる現代人に非常に多いです。

3.副交感神経過剰タイプ

自律神経失調症と言われる多くが2や次に紹介する4のタイプということもあり、副交感神経が過剰なこのタイプはそこまで悪いイメージがないかもしれません。

しかし、交感神経が機能しない場合、やる気や活力が湧かず、朝起きられない症状に悩まされることもあります。

よくある症状

・血圧が下降する(低血圧)

・力が入らない

・ベッドから起き上がれない

・1日中眠気に悩まされる

4.低レベルタイプ

交感神経も副交感神経もあまり機能しない状態。

特に交感神経が過剰で副交感神経が機能しない状態(2のタイプ)が一定期間続いた後に、この状態に変わる人が多い。

よくある症状

・身体は疲れている感じなのに、眠れない。

・横たわっていても体力が回復しない

・動きたいという気持ちも湧かない…という悪循環に陥ってしまう

もし1の高レベルタイプに当てはまりそうだった場合は、そのままの生活でOK。

逆に2,3,4に当てはまる人は、自律神経を整える必要があります。

自律神経失調症の原因

自律神経失調症になる原因は、人によってさまざまです。

よくある自律神経失調症の原因は…

・生活リズムの乱れ

夜に起きて朝に寝るような、昼夜逆転の生活。

日光を全く浴びない。

不規則な時間の食事。回数も日によってバラバラ。

・環境の変化

新しい職場や学校に行くことになる。

気圧・気候変化の激しい場所へ引っ越す。

慣れない土地で暮らす

・過度なストレス

仕事で上司に怒られ続ける。

いじめを受けている。

信頼していた人に裏切られる。

・虚弱体質・変化に敏感

緊張するとすぐに下痢をしてしまう。

場所が変わると全く眠れない。

・ストレス等に弱い性格

人からの誘いを断れない。

人の評価を過剰に気にする。

すぐに誰かに依存してしまう。

・脳疲労と姿勢の悪化

情報が詰まっているショート動画の見過ぎ。

ストレートネックやスマホ首などの首のゆがみ。

スマホやPCなどが発するブルーライトの見過ぎ

このようなものが代表的です。

まずは、あなたが当てはまりそうなものをチェックしておきましょう。

自律神経失調症の4タイプ

自律神経失調症には大きく分けて4つタイプがあります。

症状は人それぞれですが、自律神経が乱れる原因が変わってきます。

1,本態性型

本態性型自律神経失調症は、自律神経がもともと乱れやすい体質の人が発症するもの。

生まれつき低気圧や虚弱体質で体調を壊しがちだったり、気圧や気候の変化に身体がついていかない人はこれに当てはまります。

このタイプに当てはまる人は、1つ1つの症状に合わせたアプローチが重要になってきます。

2.神経症型

神経症型自律神経失調症は、小さな変化やストレスに対して過敏に反応することで発症するタイプ。

頭痛やめまい、肩こりなどにも敏感で、小さな症状が大きな苦痛に感じることが多いです。

このタイプに当てはまる人は、気持ち落ち着かせ、ゆっくりと行動することが重要です。

3.心身症型

学校や職場の人間関係のストレスの蓄積で発症するタイプ。自律神経失調症になる人はこのタイプが圧倒的に多い。

めまいや頭痛を訴える人が非常に多く、真面目でなんでも溜め込んでしまう性格の持ち主に現れやすい。

まずは、今どんなことでストレスを感じるかをリストアップして、自分のことを客観視することから始めましょう。

4.抗うつ型(抑うつ型)

長期間にわたってストレスを抱えている人や完璧主義の人が発症するタイプ。

身体の不調が現れた後に、うつのような症状に襲われることが多く、私や私の周りではこのタイプに悩まされることが多かったです。

ストレスも慢性化しているので、何が原因でストレスを感じているのか明らかにするのが難しく、体調不良だけでなく不安感や焦燥感も感じることが特徴。

まずはうつ症状の解消、メンタルの回復が最優先になります。

【ピックアップ】自律神経が乱れるNG行為

1.睡眠不足

睡眠時間が足りていないと、脳が正常な判断を下せなくなってしまいます。

毎日過酷な労働環境で残業をするような生活を送っていると、脳を休める時間が足らず、自律神経失調症の原因になってしまいます。

すぐに環境を変えるのは難しいと思うので、最低限の睡眠時間は確保しよう。

2.人間関係の悩みや仕事のプレッシャー

人間はプレッシャーがかかったり、緊張状態になると、自律神経の交感神経が優位な状態になります。

交感神経が優位な状態は、身体が活動モードになっているので、危機管理能力や単純作業の効率が高まります。

しかしその反面、脳や身体に疲れを溜めてしまいます。

ですので、人間関係のストレスや仕事のプレッシャーを感じ続けると、1日中交感神経が優位な状態になり、休息モードである副交感神経が機能しづらくなってしまうので注意が必要です。

3.ストレートネック(スマホ首)

スマホを覗き込むような姿勢のことを、ストレートネックやスマホ首と言います。

こんな姿勢です。

この姿勢は、首に大きな負担をかけ、自律神経を乱し、頭痛やめまいの原因になります。

知らない間にこの姿勢を続けていた結果、自律神経失調症のような症状が現れたという人も多いです。

スマホを見るときは姿勢に気をつけてほしい。

仰向けやうつ伏せでのスマホも首や肩に負担をかけるので、注意が必要です。

4.静かな環境がない

音は耳から振動を神経の信号に変え、脳に伝わり、音を知覚します。

大きな音や人間が不快に感じるような高い音、不規則な環境音などは、聞いている意識がなくても脳を疲労させます。

それが原因で知らない間にストレスが蓄積され、自律神経を大きく乱してしまう可能性があります。

電車が走る近くの場所で1週間過ごしたことがあるのですが、寝起きが非常に悪く、寝ているのに疲れが取れないという状態が続きました。

自律神経を整える食べ物 まとめ

自律神経を整えるためには、食生活の改善も非常に重要です。

大切な栄養素としては、タンパク質(アミノ酸全般)特にトリプトファン、ビタミンB群、ビタミンC、ビタミンD、GABAなどがあります。

腸内環境も自律神経と深い関係があるので、胃腸を整えたい人は、乳酸菌や食物繊維も積極的に摂取していきましょう。

1.バナナ

幸せホルモンと言われる「セロトニン」。腸や脳で合成され、気持ちを落ち着かせたり、幸福感を高めてくれる存在。

夜にはメラトニンというホルモンに変換され、睡眠の質も高めてくれます。

アミノ酸、特にトリプトファンは、セロトニンの生成を促してくれる最高の栄養素で有名です。

トリプトファンやビタミンB6が豊富なバナナを食べるメリットとしては、リラックス効果や睡眠の質を向上させる効果だけでなく、消化が早いので胃腸に負担をかけず、良質な糖質も摂取することができる。

調理の必要がなく、安価で手に入るので、自律神経系やエネルギー源としては最高の食材と言えます。

朝食を食べないで過ごしている人は、バナナだけでも食べて1日をスタートさせてほしい。

2.にんにく

イタリアンや中華でもよく使われるにんにく。

あまり知られてはいませんが、にんにくにはたくさんのトリプトファンが含まれています。

他にも善玉菌を増やすとされているオリゴ糖も多く含んでおり、食欲増進効果もあるので、便秘や食欲が湧かず困っている人にもオススメな食材です。

にんにくに多く含まれているアリシンを最大限引き出して摂取したい人は、生で食べるよりも加熱して食べるようにしよう。

食べ過ぎてしまうと逆に腸内環境を乱してしまう恐れがあるので、ほどほどにしましょう。

3.納豆

独特な風味がクセになる、日本人なら馴染みの深い納豆。

発酵食品である納豆は、トリプトファンが豊富で、GABAもたくさん含まれています。

GABAは、γ-アミノ酪酸(Gamma Amino Butyric Acid)の略語で、交感神経を抑制する効果があります。

現代人は交感神経優位型が多く、副交感神経が優位になりづらい状態になっているため、身体が休息状態に入らないことが多いと言われています。

GABAを摂取することで、高ぶった神経を鎮め、良質な睡眠の効果が得られるだけでなく、血圧上昇を抑え、コレステロールなどの脂質を分解・代謝を促してくれる。

バナナと同じく、そこそこ安価で手に入れられ、そのまま食べることができるので、家にストックしておこう。

4.ナッツ

ナッツには副交感神経を優位にさせるために重要な「マグネシウム」が豊富に含まれています。

他にもビタミンBであるパントテン酸やビタミンEも多いため、ストレス解消効果やホルモンの調整、疲労回復など自律神経に関わりの深い栄養素が豊富です。

間食に食べやすいナッツですが、カロリーは高めですので、ダイエットをしている人は注意しよう。

5,うなぎ

ビタミンEが豊富に含まれていて、スタミナ食材としても有名なうなぎ。

タンパク質やビタミンA、ビタミンBが豊富に含まれていて、疲労回復効果が高い食材です。

しかし脂質が多いということもあり、人によっては胃もたれを感じることがあるということなので、胃腸が弱い人は注意が必要。

高価で栄養豊富なうなぎですが、他の食材からでも同じような栄養を摂取することができるので、無理に買わなくてもOK。

うなぎは毒を持っている生き物なので、もし調理して食べるときはしっかりと火を通して食べましょう。

6.味噌(白みそ)

味噌は、大豆から作られた発酵食品であり、腸内環境を整えてくれます。

大豆には大豆イソフラボンが多く含まれていて、女性ホルモンの減少から起こる自律神経の乱れや更年期障害を解消してくれる最高の食材です。

それだけでなく、白みそにはアミノ酸の一種であるGABAが豊富なので、ストレスも解消してくれる効果があるので、非常にオススメな食材。

7.ヤマイモ

男性ホルモンの減少は、男性更年期障害や自律神経失調症の主な原因の1つであり、さまざまな体調不良を引き起こします。

男性ホルモンから起こる不調を解消するためには、DHEA(デヒドロエピアンドロステロン)と呼ばれるホルモンです。

アメリカではDHEAを含むサプリメントが売られており、男性ホルモンの改善に役立っていますが、そのほとんどの原料となっているのが「ヤマイモ」です。

すりおろしても成分が失われないので、食べ方に制限はありませんが、ビタミンCと一緒に摂取することで、吸収率を高めることができます。

ですので、パセリなどをヤマイモにかけて食べるのがオススメです。

8.きくらげ

ビタミンDが豊富に含まれている食材と言えば、きくらげ。

ビタミンDには、心や神経のバランスを整えるセロトニンを調整する効果があり、自律神経と密接に関わっています。

日光を浴びることでビタミンDを生成することも可能です。

きくらげのビタミンDの含有量は食材の中でトップクラスなので、普段日光を浴びないという人は、積極的に摂取してほしいと思います。

9.玉ねぎ

アリシンやケルチシンが豊富に含まれている玉ねぎ。

玉ねぎの香りは自律神経を整え、興奮した脳神経を鎮める効果が高いことで有名で、昔は寝室にスライスオニオンを置いて眠っていた人も多いと言われています。

特にアリシンはビタミンB1と結びつき、疲労回復や体温上昇、血行促進などの効果を発揮します。

それに伴い、基礎代謝機能も改善するので、ダイエットをしている人にもオススメの食材です。

まとめ

自律神経は急速にバランスが良くなるわけではないので、焦りは禁物。

焦りは交感神経を優位にさせ、今よりも自律神経が乱れてしまう可能性があります。

ですので、焦らずゆっくりと生活習慣から整えて、快適な生活を送っていただきたいです。

貴重なお時間を割き、最後までご高覧いただきまして有難うございました。

(この記事は高い頻度で更新する可能性があるので、よろしければ「いいね」と「フォロー」をしていただけますと幸いです。更新状況を確認することができます。)]