『21世紀を読み解く 竹田教授の哲学講義21講』

本書は、『武器になる哲学』で紹介されていました。

哲学の入門書だと思って読んだら、とんでもない間違いだとすぐにわかりました(笑)

生徒との対話形式で進むので、読みやすいです。ただし、内容が濃ゆい!

哲学を学ぶときは「行ったり来たり」が重要だと改めて感じました。

一緒に学びましょう!💪

推しの哲学者を見つけよう!

プラトン、アリストテレス、デカルト、ホッブズ、スピノザ、ヒューム、ルソー、カント、ヘーゲル、ニーチェ、マルクス、フッサール、フロイト、ヴィトゲンシュタイン、ソシュール、ハイデガー

この中に、あなたの「推しの哲学者」はいますか?

もしいれば、本書で推しの新たな一面を見られるかもしれません。

逆に、本書で「この人を学びたい!」という哲学者を探すのもいいですね。

「これから思想や哲学をやろうと思う人は、カントやヘーゲルを自分で読み直してほしい」などと、先生からのおすすめ提案もあります。

まずは、おすすめから入るのもいいですね。

ヘーゲルについては、前回紹介した『仕事の報酬とは何か』の田坂広志先生の『使える弁証法』(ヘーゲル)が積読になっております。

本と本がつながって、ますます学ぶ気持ちが高まるのは楽しいですね。

哲学は「言語ゲーム」

哲学は、ある問題を立てて、誰がそれをいちばんうまく説明するキーワードを出せるかという、キーワードのゲーム(言語ゲーム)

という説明がありました。「言語ゲーム」は本書の帯にも書いてある言葉ですが、非常にわかりやすく表現しているなと感じました。

そう考えると、哲学ってちょっと簡単そうに見えますよね。

でも、「なんとなくみんなが思っていることを、ほんとうに考え尽くさないとキーワード(原理)は見えてこない」んですよね。

それを過去の哲学者たちはやってきたわけです。スゴイですね。

ヴィトゲンシュタインは、「社会は、さまざまな『言語ゲーム』の束」と表現したそうですが、なるほどそんな気もしますね。

哲学は「勘違い」だらけ

哲学者って、伝えるのが下手なんですかね…

「哲学者の考えが、勘違いされていることが多い」と言います。

「近代哲学者は、ほとんどみなサイコーに偉いけど、サイコーに理解されていない」なんて話もありました(笑)

竹田先生自身も、昔はこう思ってたけど、改めて学ぶと違うことがわかった。なんて話も本書でしています。

その意味で、本書は世の中の勘違いを改めて考えさせてくれるのがおもしろいところです。ただし、前提知識は必要です。

あと、

「哲学者のいろんな証明は、かなり怪しいものが多い」という話もあります。

考えているところはしっかり考えているのに、ちょっと詰めが甘いところもあったりするわけです。

その辺は、時代背景もあるようですね。

「哲学を理解するときには、とりあえずその時代に戻って考えてみるのがゴールデンルール」だそうです。歴史、苦手なんだよなぁ。

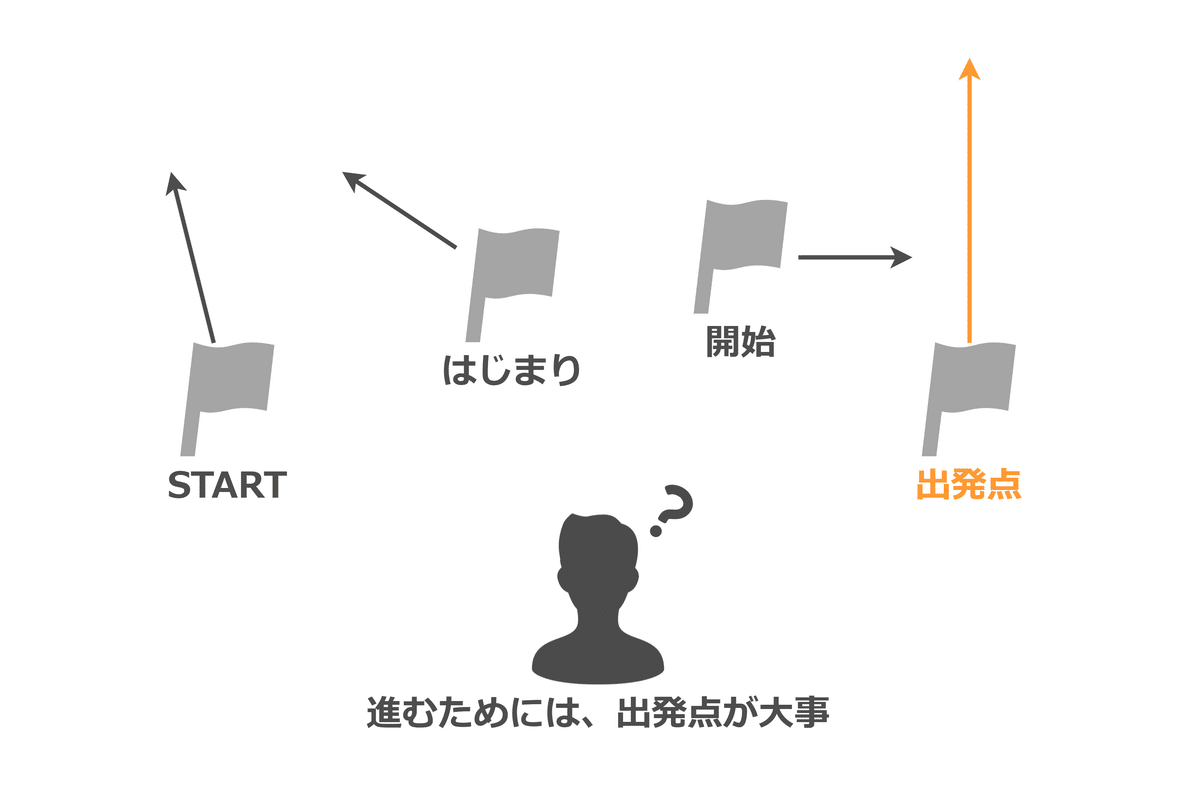

哲学は「出発点」が大事

Google Mapでルート検索するときには、当然「出発点」を設定しますよね(もしくは現在地)。

哲学も「どこを出発点とするか?」が大事なのです。

デカルトの「我考えるゆえに、我あり」(※)もそうです。

※世の中では「我思う、ゆえに我あり」という表現が大多数ですが、本書では「考える」となっています。

出発点を大事にするからこそ、「原理」や「本質」を導くことができるのですね。

さきのGoogle Mapの例えもそうですが、この考えって日常生活や仕事でも大事なのではないかと思いました。

哲学は「行ったり来たり」が大事

話をひっくり返すだけなら誰にでもできます。

仕事でもよくありますよね(笑)

これまでの概念があやしくなったら、徹底的に疑って、一度白紙に戻す。そこから根本的に再始発して立て直すことに、ほんとうの困難がある。

そんな話がありました。

ちょっと話が変わりますが、

本書は読みやすい面もありながら、内容が難しくほとんど理解できなかったのが正直なところです。前提知識があまりにも足りないのですね。

いったん、特定の哲学者を掘り下げて、また本書に戻ってくる。

そんな「行ったり来たり」の作業が、哲学の学びには必要なのだなと感じました。

まとめ

哲学の入門書だと思って読んだら、全然そんなことはなくて読むだけで2週間ほど時間がかかってしまいました💦

当たり前ですが、大学の哲学の授業って難しいんですね。

次に哲学を学ぶときは、特定の哲学者を掘り下げる作業が必要だと感じています。そして、改めて本書を読むと新たな発見ができそうです。

行ったり来たりの作業は大変ですが、だからこそ哲学が楽しめそうです。

推しの哲学者を見つけたいですね!

本日の学びはここまで。読んでいただき、ありがとうございます!

また来てください。👋

またまた、きしゃこく先生にご紹介いただきました。

いつもありがとうございます😊

読書期間 2024/06/09-2024/06/22

初版発行 2011/03/25

<購入はこちらからどうぞ(楽天アフィリエイト)>

※中古で入手しましたが、書き込みがスゴかったです(笑)

本書は、楽天よりAmazonで買う方が安いです。

<関連記事>

<この記事を書いている「高橋ひろあき」とは?>

いいなと思ったら応援しよう!