MBA Essentials 2021<総合コース>春 第3回 マーケティング

(先生)「マーケティングはやってみないとわからない」・・・え?!😲

それを言っちゃあ、おしめぇよ。でも、やる前にできることはありますね。それがここでの学びです。

一緒に学びましょう!

第3回 概要

![]()

マーケティング

川上 智子 先生

マーケティングは、デジタル化の進展とともに、刺激反応のプッシュ型の時代から取引と関係性、そして共創と社会性の時代へと大きな変化を遂げています。最先端のマーケティング理論と日本の事例を基にマーケティングの今を学びます。

❶価値と文脈を創るマーケティング

![]()

①マーケティングの広がり

モノ → サービス

B2C → B2B

営利 → 非営利

国内 → グローバル

× デジタル化

「モノからコトへ」ってよく言いますが、マーケティングは「すべてをコト」として見ているそうです。あと「モノ=便益」と見ます。

②マーケティングの教科書(全世界共通)

『コトラー&ケラーのマーケティング・マネジメント』

内容的には、アメリカ企業向けだそうです。グローバルを考えたら学ぶべきなんでしょうね。それにしても高い!(9,350円)

③マーケティングは販売を余分にする

とドラッカーは言いました。「余分」は英語だと「superfluous」です。これは「マーケティングをちゃんとやると営業(販売現場)が楽になる」ってことと理解してよいです。

販売とマーケティングの違いは以下です。

マーケティングはモーケティング(儲けティング)

先生ご自身の言葉ではないのですが、こんな言葉を紹介いただきました。わかりやすい!

④マーケティング、イノベーション、発明の関係

(なんかクマっぽくなってしまった…)

マーケティングがイノベーションと発明を包含しています。イノベーションと発明の違いについては過去にも学びました。

発明:0から1を生む

イノベーション:1を10にする

という例えが大変わかりやすかったです。上の図にあてはめるとマーケティングは10を100にするってイメージになるのでしょうか。

過去の講義でも、イノベーションを「技術」革新というのは誤訳という話がありましたが、川上先生も「だから日本は失敗した」とおっしゃっていました。

あと、「ブランドをつくる」のと「文脈をつくる」のもマーケティングに含まれます。文脈をつくらないと顧客には伝わらないので文脈は大事です。

⑤マーケティングは創造的適応

創造的適応 = 反応型 + 先行型

反応型市場志向 顧客の形式知ニーズを深耕

先行型市場志向 顧客の暗黙知ニーズを探索

形式知ニーズは言語化されているものです(望むもの、クレーム対応など)。一方、暗黙知ニーズは顧客が表現できない、または気がついていないニーズですね。

先行型市場志向ってブルーオーシャンのこと?

と思って質問したのですが、「ブルーオーシャンは先行型市場志向の一部」だそうです。なので、先行型市場志向のすべてがブルーオーシャンになるわけではないのです。

⑥マーケティングはダイナミックな繰り返し

「マーケティングは、順番としてはいつやるの?」という質問に対して先生の回答は「先であり後である。つまり、常にやる」でした。

それが以下の図にも表れていると思います。文脈が変化しダイナミックに修正します。マーケティングは、この繰り返しです。

ここで「知覚価値≠絶対価値」です。あとで出てくる事例「ザ・チョコレート」の「共創」のように、商品そのものだけが価値とは限りません。

⑦マーケティングの変遷

1960年~ 反応型 (企業、プロモーション)

1980年~ 交換型 (企業と顧客、4P)

2000年~ 関係型 (企業と顧客、CRM)

2010年~ 共創型 (企業と広義の顧客、CEM)

2020年~ 共生型 (企業とパブリック、SEM)

( )内はキーワード

2010年からはCEM(Customer Engagement Management)とか、SEM(Stakeholder Engagement Management)という言葉が出てきます。

エンゲージメント。これは「買ってもらうだけじゃない」ということです。「顧客がSNSで自発的に宣伝する」そんな時代になっています。

2020年からの「パブリック」というのは、顧客の望みじゃないこともやっていくということです。SDGsや社会課題がそうですね。

そう考えると、「流行り言葉」をどううまく使っていくか?というのがマーケティングの世界なんでしょうか。

❷マーケティングのSTPと4P

![]()

①STPと4Pはいろはのい

なので、講義中に説明はないです。ぐぐったらいっぱい出てきますし。

STP

Segmentation セグメンテーション(分類軸の創出)

Targeting ターゲティング(だれに価値を提供するか)

Positioning ポジショニング(自社の立ち位置)

4P

Product 製品

Price 価格

Promotion プロモーション

Place 流通

②マッカーシーの原著の4P

4Pというと円の中にProduct、Price、Promotion、Placeの4つが描かれているのが一般的です。

ですが、4P提唱者のマッカーシーの原著には下図のように書かれているそうです(この図は簡略化しています)。

・4Pの真ん中にC(Customer)がある。

・4Pの周りに環境と資源がある。

「元をたどると実は違うことが書いてある」これも学びですね。

③事例1 クラフトボス

私もブラックを毎日飲んでます😊

ミルクティーも好き。

1992年に発売した缶コーヒーのBOSSは「働く人の相棒」でした。

2017年に発売したクラフトボスは「ITワーカーの相棒」です。

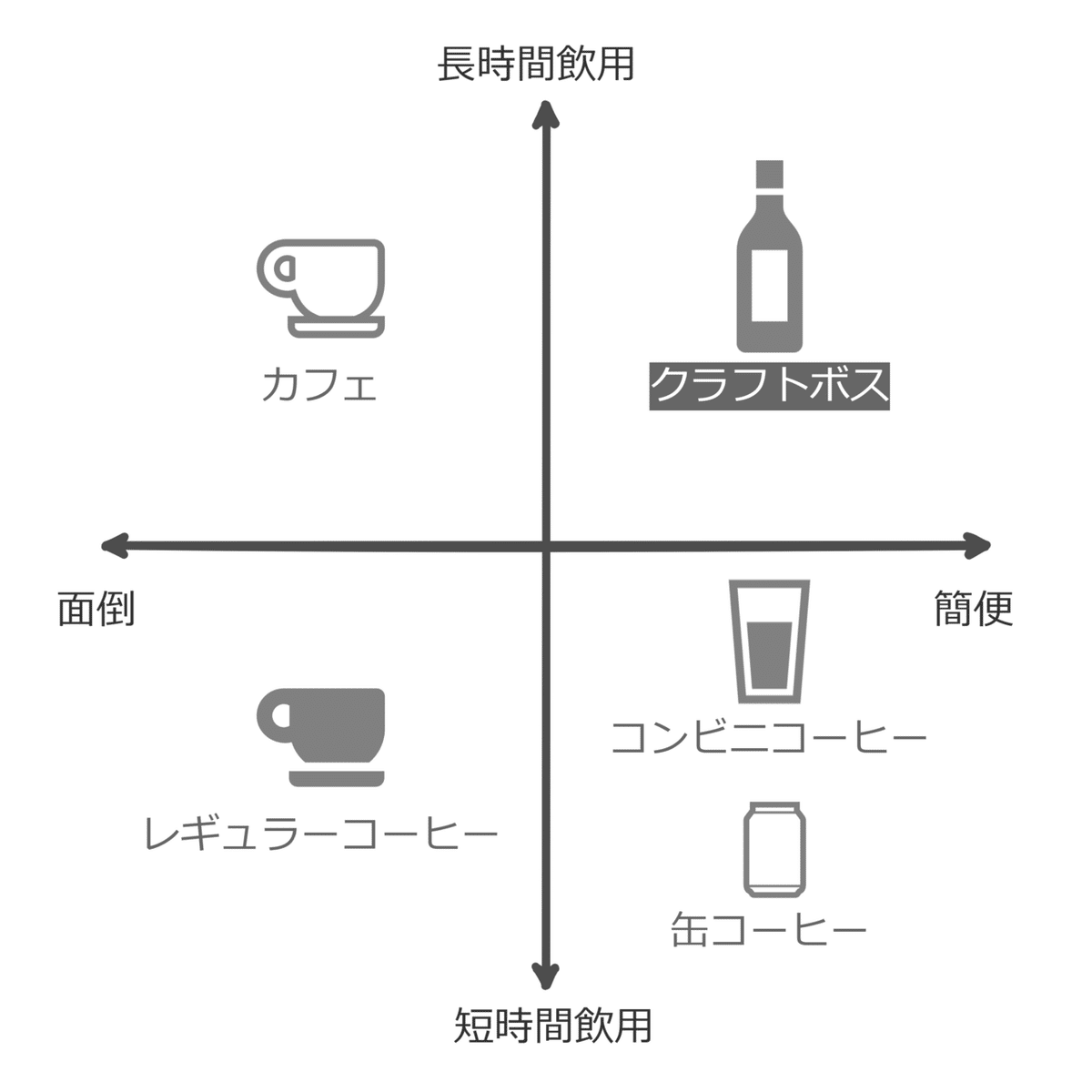

「ITワーカーの相棒」(簡単に長時間飲む)という新しいセグメントを創出したのです。どういうことか?次の「便益ポジショニングマップ」がわかりやすいです。

④便益ポジショニングマップ

先生おすすめの「便益で比較できるツール」をご紹介いただきました。先の事例のクラフトボスなら下図です。

これって「2軸になにを選ぶかが重要なのでは?」と思い質問したのですが、時間がなく取り上げてもらえませんでした。残念。

「消費者行動論」関係の本にのっているそうです。

⑤事例2 ザ・チョコレート

こちらは「先行型市場志向」「共創」の事例になります。

私は買ったことないですね。高いお菓子は手が出ません…

「先行型市場志向」なのは、「産地を切り出す」というところが挑戦だったためです。

「共創」は、消費者がおしゃれなパッケージを利用した作品をSNSにアップしていたりするところです。これをメーカーが意図していたかはわかりません。

⑥New AIDA

購買行動モデル(AIDA、AIDMA、AISAS、など)の拡張版を先生が提唱されています。

複雑なのでここでは紹介しませんが、ポイントは以下です。

・消費者は徐々に態度を変える。

→だからダイナミックに修正する必要がある。

・オフラインとオンラインの両方を考える。

⑦コトラーのマーケティング4.0

「デジタル化を進むにつれてオフラインが重要になってくる」そうです。デジタルだけではダメなのです。

まとめ

![]()

(1)マーケティングは、価値と文脈を創る。

(2)STPは、新しい便益軸を創る。

(3)デジタル×リアルで、社会的価値のある文脈を創る。

本日の学びはここまで。また来てください。

この記事を書いている「高橋ひろあき」とは?

いいなと思ったら応援しよう!