感性を信じて

朝5時、今年最後の「ラジオ深夜便」のエンディングの旋律が、引いてゆく波のように静かに流れていきました。

こんな贅沢な朝の迎え方ができるようになったのも夏から仕事を辞めたから。この半年でずいぶん視野が広がったのですが、自分が好きだと感じるものが意識できるようになりました。音楽にしても、言葉や文章に対しても「ああ、これいいな。」と感性を信じることができるようなりました。

一人暮らしになっても、「今ここにいない存在」を想像し、時間や空間を越境して対話することができることに気づきました。もしかしたら、境界はぼんやりとしたもので、あらゆるものはつながっているのかも知れません。

今年、そんな気づきをたくさん与えてくれ、そして思考を深めることができた本を紹介したいと思います。

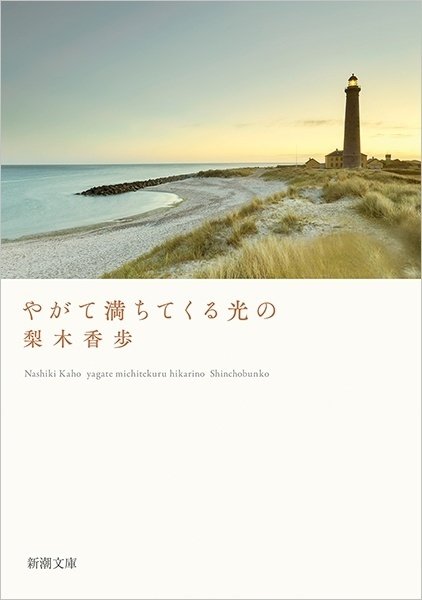

まずは、梨木香歩『やがて満ちてくる光の』(新潮社、2019年)

このエッセイには本当に感動しました。豊かな知識に裏付けられた深い思索、美しい自然や触れ合った人々への想いが抑制された言葉で綴られています。

「言葉にできないこと」をつねに意識されているように思いますが、この点は小川洋子さんの作品の背景にも通底していると思います。人間同士が言葉を交わすというよりは、風景の描写を通して物語が進んでいきます。

梨木さんの小説は動植物の世界に遊ぶように、境界があいまいな印象を受けます。身近な動植物や弱き人々の「小さき声」に耳をすまし、寄り添う姿勢が控え目な言葉で語られます。

このエッセイでは小説でははっきりと語られないような社会問題を扱っていますが、どんな困難でも人々を信じる、強い言葉ではないけど救いの言葉だと感じます。

次は、『世界をきちんとあじわうための本』(ホモ・サピエンスの道具研究会、2016年)。

これは荻窪の本屋Titleで出会った本です。

ありふれた日常生活の断片に「気づく、探る、指し示す」ことを通じて、毎日の営みをあじわおうという内容。

世界はあたりまえのようにあって、すでに誰もがあじわっているけれど、それをきちんとあじわおうとすれば、いつもと違った「何か」が必要です。本というものは、そうしたきっかけをあたえてくれるもの。

本の帯に「私たちは、毎日、毎日、何をしているのだろう。」とあります。そこにあるものや目の前の風景を「意味がある」ものとして捉えるのでなく、それをいったん捨て、時間をかけて見て、あじわること。

時間をかけて観察し、考えることで世界の姿がゆっくり見えてくる。急ぐ必要はない。でも視点をずらすことが大切だ、ということを教えてくれました。

先日、スイスへ行った際、ローザンヌ駅の横(なんと10番線ホームに!)に出来たローザンヌ州立美術館でジャコメッティの彫刻に再会しました。日本でも有名で展示会が開催されますね。

ジャコメッティはスイスの出身だといいます。日本で一度見て、何となく惹かれるものを感じました。なぜ細いのかという問いは意味を限定するものです。私は場の雰囲気から感じた静謐さと力強さに打たれます。いつまでも見飽きないです。

そして最後は、『かたわらに 沢田秀男 彫刻作品集』(亜紀書房、2021年)。

これまではほとんど彫刻作品集の本を買うことはなかったですが、本のページを繰るとしんみりと伝わってくるものがありました。ジャコメッティは金属の彫刻でしたが、沢田さんの作品は木彫です。

素朴な繊細なかたちで静謐さ。しかも実物ではなく、写真を見るだけという体験。言葉はない。しかし、この存在をは詩ではないかと思えてきます。毎日、眺められます。

「言葉にできないこと」

「意味のないもの」

私たちの周りには概念=「死んだ言葉」に囲まれています。それは人々を縛り付けています。

意味は曖昧ですが、日々の暮らしに追われ、バタバタと過ごして、そこからこぼれ落ち忘れてゆく言葉。それを掬い取りたい。

自分の感性を育み、想像する。想像することは無限だから。