音楽史14『ロマン派音楽の発展-中編-』

ショパンやリストと同時期には他にも多くのピアノを中心とした作曲家が活躍しており、クララ・シューマンは9歳で演奏会のピアノの独奏者を務めて以降ドイツで活躍し、天才少女として19世紀で最高の名声を得たピアニストの一人となり、後述するロベルト・シューマンと結婚して妊娠出産をしながら各地を回った。

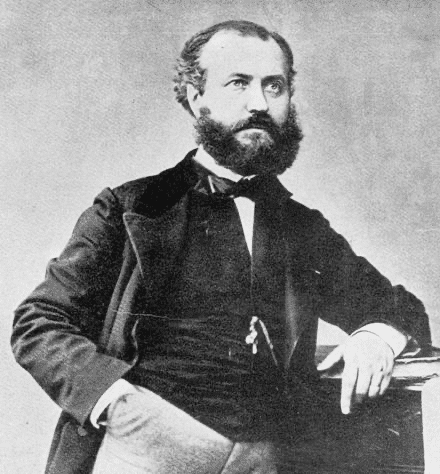

ロベルト・シューマンは交響曲から歌曲、ピアノ曲までを広く手がけたロマン派音楽を代表する作曲家の一人で、ピアニストの断念後に師匠のフリードリヒ・ヴィークの娘クララと結婚、「新音楽時報」を創刊し評論なども行うが40代で自殺、その交響曲は以前の古典派とロマン派の移行的なものだが、ピアノの有名な『子供の情景』や『謝肉祭』『ピアノ協奏曲』、歌曲の『詩人の恋』などの方が著名である。

ジギスモント・タールベルクは当時はショパンやリストと並ぶピアノの名手であり奏法などで後世に影響を残したが他人の曲を元にした変奏曲・幻想曲が多かったため現在ではあまり知名度がなく、また、この頃ではフランスのシャルル=ヴァランタン・アルカンも超絶技法で著名である。

一方、オペラの分野ではドイツ人の作曲家ジャコモ・アイアベーアがフランスなどで「ユグノー教徒」や「預言者」などを発表し大規模なグランド・オペラで名声を獲得してその代表的作曲家となっており、彼は非常に著名なポーリーヌ・ガルシア=ヴィアルドやヨーロッパ中で爆発的な名声を得たジェニー・リンドなどに代表される歌手達を非常に重視して厳格なオーディションなども行った。

同時期のリヒャルト・ワーグナーは多数のオペラで音楽と脚本の両方を制作しており、現在ではオペラでは最も高い知名度を持ち音楽全体でも代表的な作曲家となっており、彼はレチタティーヴォとアリアを一体化させ今まではオーケストラ演奏の無かったレチタティーヴォにも演奏を付け、オペラの進行を止めずに進める方法や、人物や状況など特定のものに結びつけそれと関連するときに演奏される短い旋律ライトモティーフを導入、半音階的なフレーズをよく使い、非常に長いオペラである「楽劇」というジャンルを確立した。

『さまよえるオランダ人』『タンホイザー』『ローエングリン』『トリスタンとイゾルデ』『ニュルンベルクのマイスタージンガー』『ニーベルングの指環(ラインの黄金、ヴァルキューレ、ジークフリート、神々の黄昏)』『パルジファル』などの楽劇作品はいずれもロマン派を代表する超有名作品で、他にも『リエンツィ』なども著名であり、後の記事で触れるシェーンベルクやドビュッシーだけでなく世界的文学者のトーマス・マン、ボードレール、マラルメ、哲学者のニーチェなども魅了、ユダヤ系のメンデルスゾーンらを否定するなど反ユダヤ主義を唱え(主人公に起用していた役者、一部の庇護した音楽家はユダヤ人)、当時は文化全体に大きな影響力を持った。

そしてこの時期のオペラ作曲家ではジュゼッペ・ヴェルディもクラシック音楽を代表するほど著名であり、「オペラの王」と呼ばれていて、ワーグナーと共に歌手の技量に依存するマイヤベーアなどのようなベルカントなオペラから劇そのものを重視するオペラへの変化を起こしていき、特にイタリアではその影響力は絶大であった。

ヴェルディは音楽と人間表現を模索して高い完成度に仕上げていく作風を築き、非常に著名なオペラを代表する『ナブッコ』『リゴレット』『椿姫』『アイーダ』などや『オテロ』『仮面舞踏会』『イ・ロンバルディ』『エルナーニ』『マクベス』『アッティラ』『シチリアの晩鐘』『シモン・ボッカネグラ』『運命の力』『ファルスタッフ』などを書いた。

フランスのシャルル・グノーはゲーテの作品を用いた著名なオペラ『ファウスト』や現在バチカンで実質的国歌となっている『賛歌と教皇の行進曲』、バッハを引用した歌曲『アヴェ・マリア』などを作曲、「フランス近代歌曲の父」と称される巨匠となっている。

ドイツ人のジャック・オッフェンバックは音楽と喜劇の融合をおこなって「オペレッタ」と呼ばれるジャンルを創始、著名な『天国と地獄』『ホフマン物語』『美しきエレーヌ』などを作曲していき、ドイツとフランスで名声を獲得し20世紀にもリバイバルが発生したことでロマン派を代表する一人となっている。

またオッフェンバックと同世代にはドイツ圏のウィーンではフランツ・フォン・スッペもオペレッタを多く作曲している。

また、当時のオーストリアの帝都ウィーンではワルツという三拍子の優雅な舞曲の様式、いわゆる「ウィンナ・ワルツ」が確立されており、ヨハン・シュトラウス1世は当時は「ワルツの王」、後に息子にその称号を取られてからは「ワルツの父」と呼ばれる存在で『ラデツキー行進曲』は非常に著名であり、ヨーゼフ・ランナーはシュトラウスと元は同じ楽団から独立した友人でありワルツ合戦を繰り広げた。

フランスの作曲家アドルフ・アダンはオペラで著名な『ジゼル』の他『海賊』など、オペラで『ロンジュモーの御者』など、そして世界的に有名なクリスマスキャロル『さやかに星はきらめき(オー・ホーリーナイト)』を書いた。

北欧ではスウェーデンのヴァイオリニスト・作曲家のフランツ・アドルフ・ベルワルドは独学で作曲をして独特な半音階的な和声進行を用いて活躍した。

また、デンマーク出身のニルス・ゲーゼはドイツでメンデルスゾーンの下で活躍しプロイセン(ドイツ北側)とデンマークが戦争を始めたことやメンデルスゾーンの死去で帰国、教育者としてその後の北欧のクラシック音楽の基礎となった。