美術史第70章『近世インド美術』

インドで発展したミニアチュールは大きく分けてイスラム教勢力の間で作られるペルシアの伝統を受け継ぎ独自に発展させたものを「ムガル絵画」、ヒンドゥー教勢力によって作られるヒンドゥー神話を題材とした庶民的な「ラージプート絵画」の二つの流れが存在した。

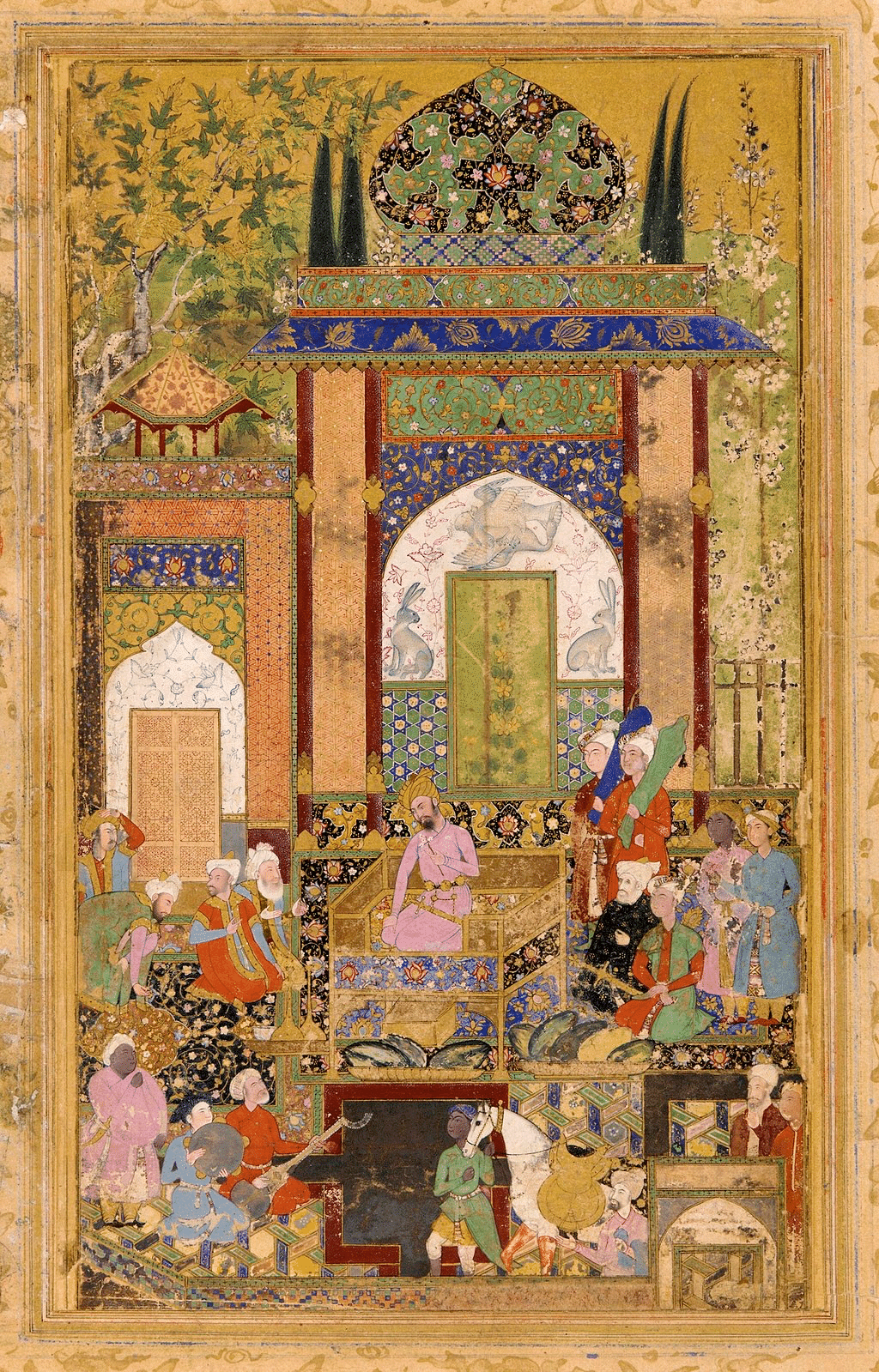

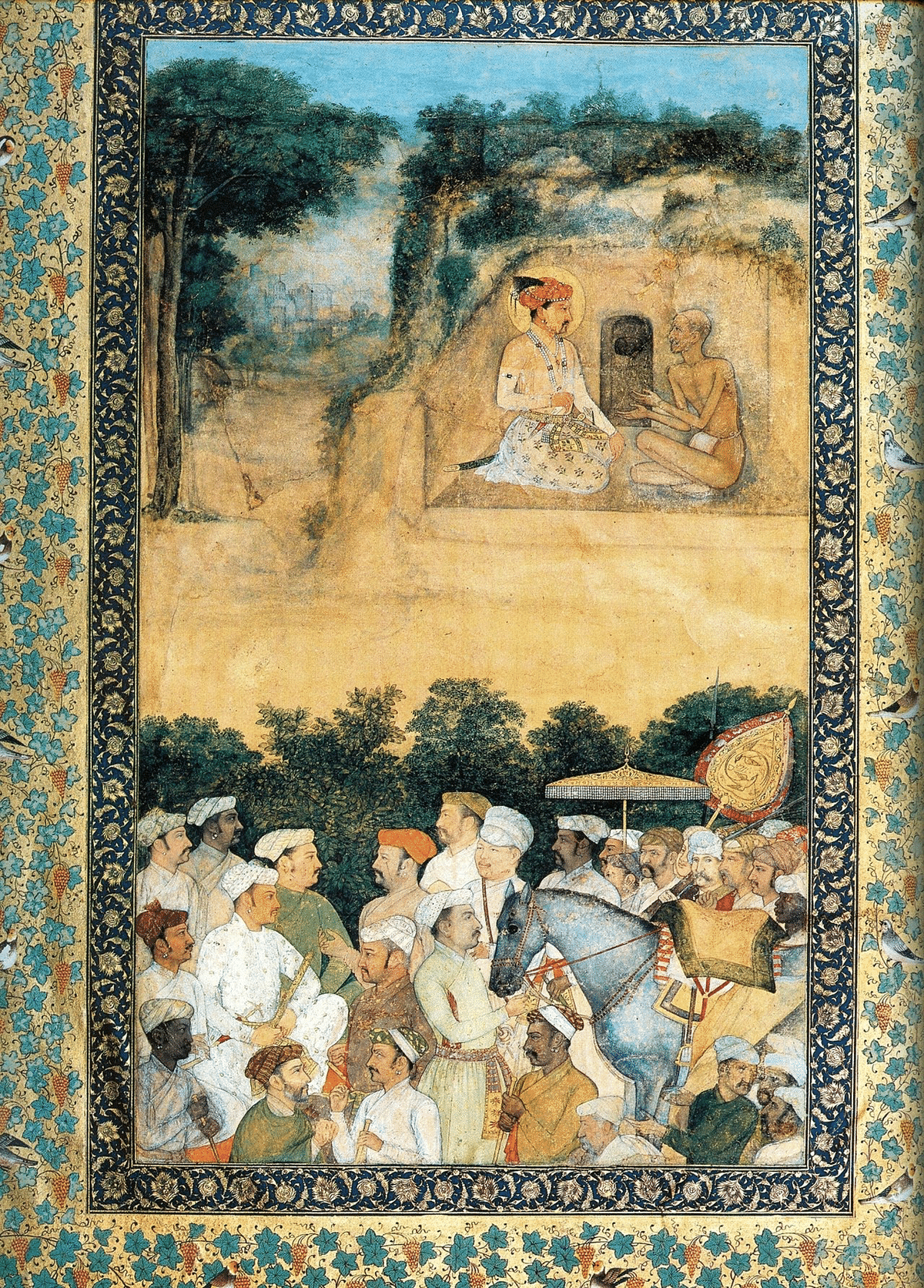

ムガル絵画はペルシア・ミニアチュールの二次元的で装飾的な様式を基礎として土着のインド美術と混ざり、さらに西洋美術の立体的な表現が使用された様式で、二代目ムガル皇帝フマーユーンがアフガン族のスール朝の拡大によりサファヴィー朝のイランに亡命した際にペルシア人画家を連れ帰り、ペルシアのミチアチュール技法が広められたことに始まる。

その後、三代目のアクバルが宮廷に100人の画家を抱え絵画工房を設置、四代目ジャハーンギールによる芸術保護によりムガル絵画は全盛期を迎えたが、その後はムガル帝国がマラーター王国などによって衰退するとともに衰退していった。

一方、ヒンドゥー教徒によるラージプート絵画は特にラージプートの出生地である北西インドで繁栄した絵画様式で、平地のラージャスターン地方やマールワー地方のラージャスターニー派とパンジャーブ地方やヒマラヤ地方のパハーリー派の二代流派と、その下に数多くの流派が存在した。

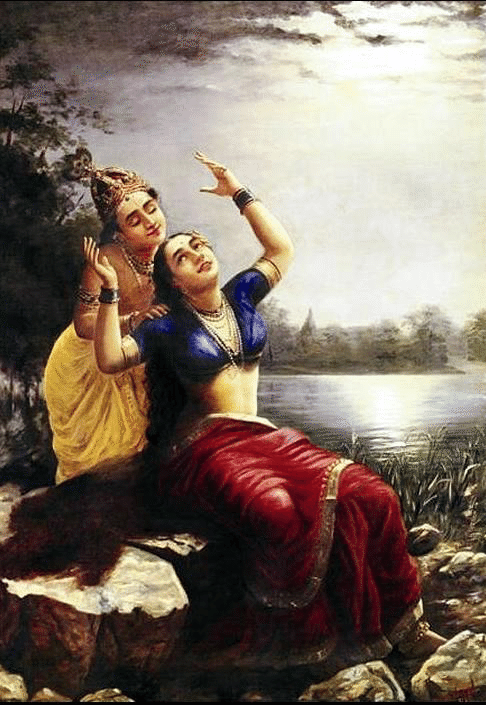

ラージプート絵画の主なモチーフはヒンドゥー教の経典である叙事詩「ラーマーヤナ」と「マハーバーラタ」の内容で、様式は流派により異なるものの原色に近い鮮やか色、二次元的な表現、人物や事物は明確な輪郭線を持って描くなどの特徴が共通する。

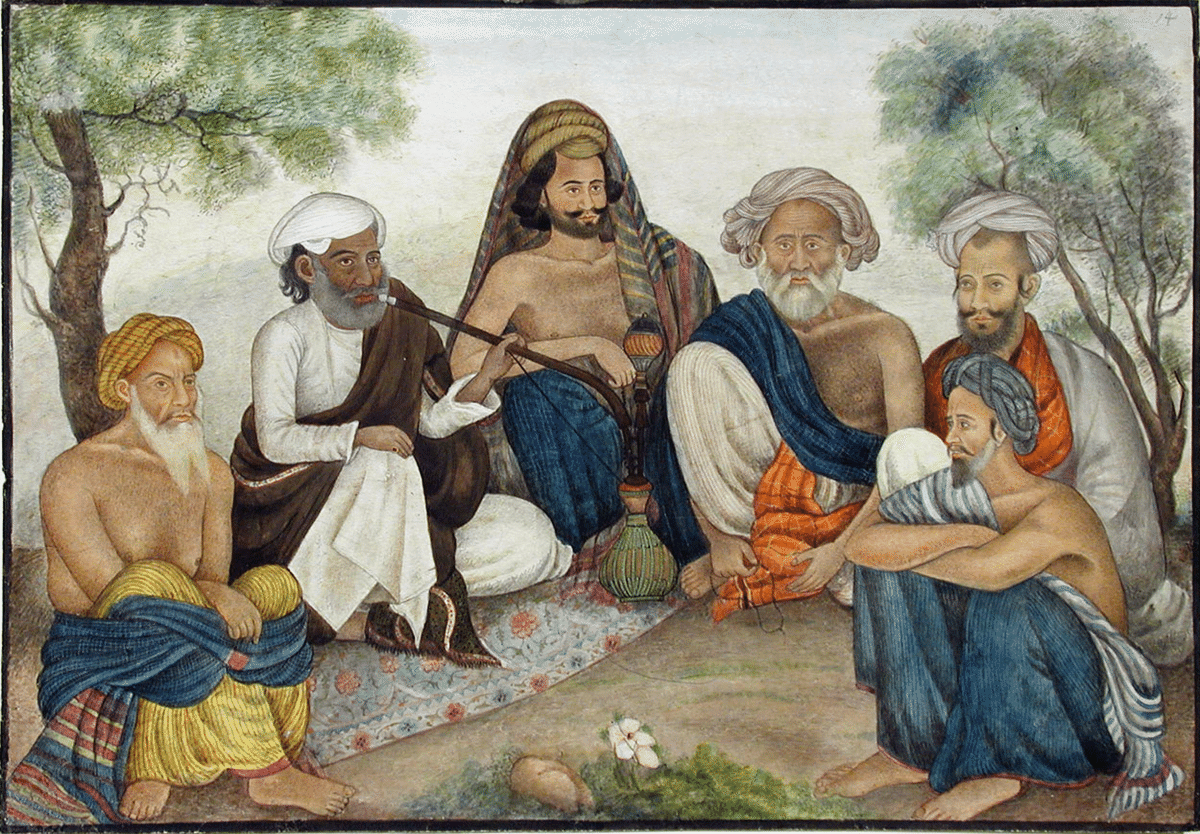

また、工芸の分野では宝石細工や翡翠などの硬石加工が特に繁栄し、独自の金銀細工技法である「クンダン(Kundan)」も発達、「ビードリー器(Bidriware)」が発明され、卑金属の合金を艶消しした黒にして金銀の象嵌を行う技法が誕生して水タバコの基部や水差し、キンマ(噛みタバコ)の箱、痰壺などに用いられ、その一方で陶芸に関してはあまり発達せず貴族達は食器に金属製品を用いた。

15世紀後半、大航海時代を迎えたポルトガルやスペインがアジアやアメリカ、アフリカに進出し始め、ポルトガルはヴァスコダガマ率いる船団により南西インドの港町コルカタに到達し、16世紀にはゴア地方を占領、17世紀初頭にイギリス東インド会社、オランダ東インド会社、フランス東インド会社と、西ヨーロッパ諸国による東洋との貿易組織が相次いで発足した。

そして、スペインとポルトガルに代わりイギリス・オランダ・フランスが東洋との貿易を支配するようになると、インドネシアの香料生産地モルッカ諸島をオランダに奪われたイギリスがインドに進出、ただの貿易会社だったイギリス東インド会社はインドで勢力を広げるにつれ、インドを統治する政府へと変貌していった。

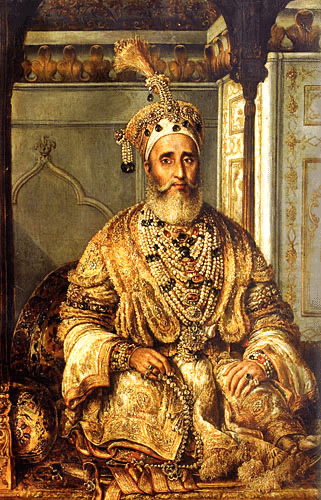

19世紀中頃には当時すでに首都のデリー周辺しか事実上、領土を持っていなかったムガル帝国の第17代皇帝バハードゥル・シャー2世を担ぎ上げたインドの軍人が「インド大反乱」を起こすがイギリスはこれを鎮圧、これによりムガル帝国は滅亡、イギリスは東インド会社による支配を辞め直接イギリス政府がインド地域を支配するようになった。

イギリス領インド時代の建築美術は当時のヨーロッパで流行していたゴシック美術など古い美術を再現した新古典主義とインド・イスラム美術を合わせた折衷様式「インド・サラセン様式」が盛んで、代表的な作品としてはムンバイの鉄道の「ヴィクトリア駅」や同じくムンバイの海岸地区に位置する記念建造物「インド門」がある。

この時代のインド美術全体を見るとイギリス支配によるインド全域の統合によって各地の伝統文化が変化しており、たとえば絵画分野ではイギリス人の支援者のために花鳥、人物を写実的に描いた「カンパニー絵画」が盛んとなった。

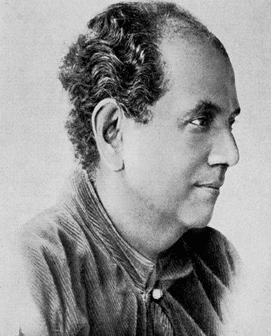

また、イギリス領インドでは今までインド地域で全く注目されず、ただの一労働者の扱いだった美術製作者、つまり芸術家が評価されるようになり、特にヒンドゥー教の「マハーバーラタ」と「ラーマーヤナ」をモチーフに西洋絵画技法を用い描いたラヴィ・ヴァルマはインド全体で高い名声をえることとなった。

ラヴィ・ヴァルマは各地のインド人領主にも受け入れられたが、東インドのベンガル地方の芸術家はこれを批判、近代で最も著名な詩人の一人であるラビンドラナート・タゴールと同じ一族のアバニンドラナート・タゴールは西洋美術の写実性や油彩画法を否定しインド民族主義美術の中心人物として活躍した。