書かれた言葉ほど、書いた人の不在を感じるものはない——ダヴィド・フェンキノス『シャルロッテ』

拝啓

半夏生に大雨はつきものですが、災害の報に胸が痛みます。あなたが暮らす地方はいかがですか。山々に囲まれて台風には強くても、近ごろの豪雨であれば、穏やかな河川も猛威を振るうものです。

思いもよらず向田邦子の随筆も、あなたの心で大きなうねりとなったようですね。ご紹介した『手袋をさがす』だけでなく、『眼があう』に、それこそ眼がとまったのは、あなたが意識せずとも持っていた感性に触れたからでしょう。

詠み人知らず、値段知らず、ただ自分が好きかどうか、それが身のまわりにあることで、毎日がたのしいかどうか、本当はそれでいいのだなあと思えてくる。

そんな「眼」を持つあなたが教えてくれた盲目の絵本作家エムナマエによる『あなたの時間をありがとう』を開きました。ああ、いいなあと思ったのは、「誰があきらめようとも ぼくはぼくを あきらめたりは しない」の詩です。

誰があきらめようとも

僕は僕をあきらめたりはしない。

誰があきらめようとも

君は君をあきらめてはいけない。

誰でもみんな、坂道を歩いている。

背負い切れない荷物に喘ぎながら、不安の闇を歩いている。

坂の上のあの明るさは、夜明けの光か、日没か。

それがどちらであろうとも、みんなときどき笑うのは

今を歩いている、自分を信じていられるから。

実は昨年、目を患いました。いまは快復したものの、視力の低下が生活に多少響いています。しかし、絵本作家の失明は、それと比べようもありません。死に等しいほどの絶望を味わったはずです。

哲学者の池田晶子は、人は自分が確実に死ぬとわかったとき、必ず「言葉」を求めるものだといいました。生死、すなわち人生の真実を語る言葉、正しい考えを語る正しい言葉を求めるはずだというのです。

なぜ言葉を求めるのか。いま自分が置かれている状況に、言葉をもって納得したい。不条理だと感じても、自分が受けとめられる言葉が欲しい。その一方で、自分が生きた印を刻みたい。SNSのような不特定多数に対する自己顕示欲や承認欲求を満たすのとは全く違う。むしろ、自分の不在を認識してもらえるほどの言葉を見出したい。

あらゆる表現は、告白であり、自画像です。エムナマエは、画家としての死に等しい失明に瀕しても、絵を描くことが自己同一性だったのでしょう。まだ生きているのだから、描かずにはいられない。本当に「死」を迎えたら、描けるはずもない。描くことによって自分の「生」を実感するのです。

そう考えるのは、ドイツ系ユダヤ人の画家、シャルロッテ・サロモンの生涯を描いたダヴィド・フェンキノス『シャルロッテ』を読んだからです。彼女は26歳でアウシュビッツの毒ガス室で殺されました。

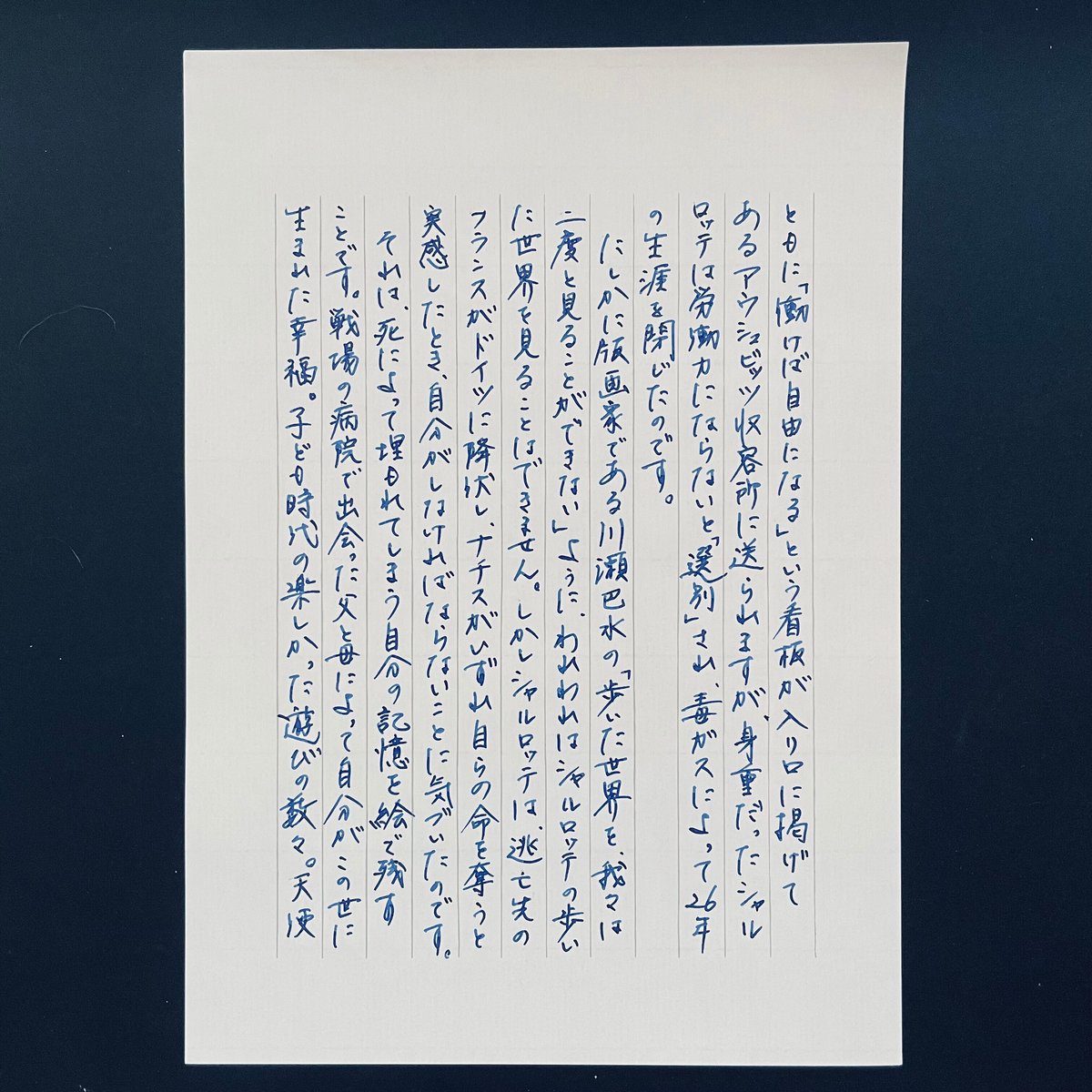

第一次世界大戦でドイツの軍医だった父と看護婦だった母の間に生を受けたシャルロッテ。愛情深く育てられたものの9歳で母と死別。音楽家の継母ともうまく付き合いながら、美術学校で絵を学んでいましたが、ナチスが政権につき、ユダヤ人受難の時代が深まります。第二次大戦が始まってから、ドイツに両親を残し、祖父母の暮らす南フランスにシャルロッテは何とか脱出しますが、そのフランスもドイツに降伏。ユダヤ人狩りが始まります。祖父母も亡くしたシャルロッテは、隠れ家で知り合った男と結婚しますが、それがきっかけで秘密国家警察に捕まります。夫婦ともに「働けば自由になる」という看板が入り口に掲げてあるアウシュビッツ収容所に送られますが、身重だったシャルロッテは労働力にならないと「選別」され、毒ガスによって26年の生涯を閉じたのです。

たしかに、版画家である川瀬巴水の「歩いた世界を、我々は二度と見ることができない」ように、われわれはシャルロッテの歩いた世界を見ることができません。しかしシャルロッテは、逃亡先のフランスがドイツに降伏し、ナチスがいずれ自らの命を奪うと実感したとき、自分がしなければならないことに気づいたのです。

それは、死によって埋もれてしまう自分の記憶を絵で残すことです。戦場の病院で出会った父と母によって自分がこの世に生まれた幸福。子ども時代の楽しかった遊びの数々。天使になって会いに来てくれると信じて受け入れた母の死。音楽家として魅了された継母の舞台。そして両親にも秘めていた音楽家・アルフレートとの恋。ユダヤ人であるという、選べなかった荷物に喘ぎながら、不安の闇を歩くこともあったでしょう。しかし、あきらめることなく、記憶の深遠から湧き上がってくる想いを、絵や色彩、さらには言葉、情景に合うだろう音楽まで含めて、1,000枚を超す水彩画にまとめたのです。作品名は《人生? それとも舞台?》。

シャルロッテはこの作品を旅行かばんに入れ、「これは私の全人生よ」と信頼できる医師のモリディに託しました。それが戦後、何とか生き延びたシャルロッテの父と継母の手にわたり、両親をも知り得なかった「シャルロッテの歩いた世界」を見ることができたのです。それは、わが娘を亡くした親の悼みに応えるだけでなく、「なくていい平和なんてひとつもない。あっていい戦争なんてひとつもない」という、人間が普遍的に願い、祈る思いに通じるのではないかと考えずにはいられません。

誰かに認められたい、ほめられたい。それを動機に絵を描いたり、文章を書いたりする人もいます。しかし、そのような承認欲求とは別の次元で、いま、ここで呼吸し、胸の鼓動を感じるのと同じように、絵を描いたり、言葉を紡いだりする。その純朴な営みに喜びを抱けるなら、それだけでいい。もしかしたら、自分の死後、それを見つけて、読んでくれる人の心を動かすかもしれない。書かれた言葉や手紙ほど、書いた人の不在を感じるものはありません。

あなたの心を動かすかはわからない。書くことの意味も、実はわからない。ただ自分が書くことが好きかどうか、書くという営みが身のまわりにあることで、毎日がたのしいかどうか。本当に、それでいいのだなあと思いながら、この手紙も書いています。

被害を及ぼす落雷は好きではありません。でも、闇を切り裂く稲妻の閃きに、一瞬、心地よいしびれを覚える夏です。今夜はわたしも『ドゥルーズ 群れと結晶』を開きます。

敬具

既視の海

いいなと思ったら応援しよう!