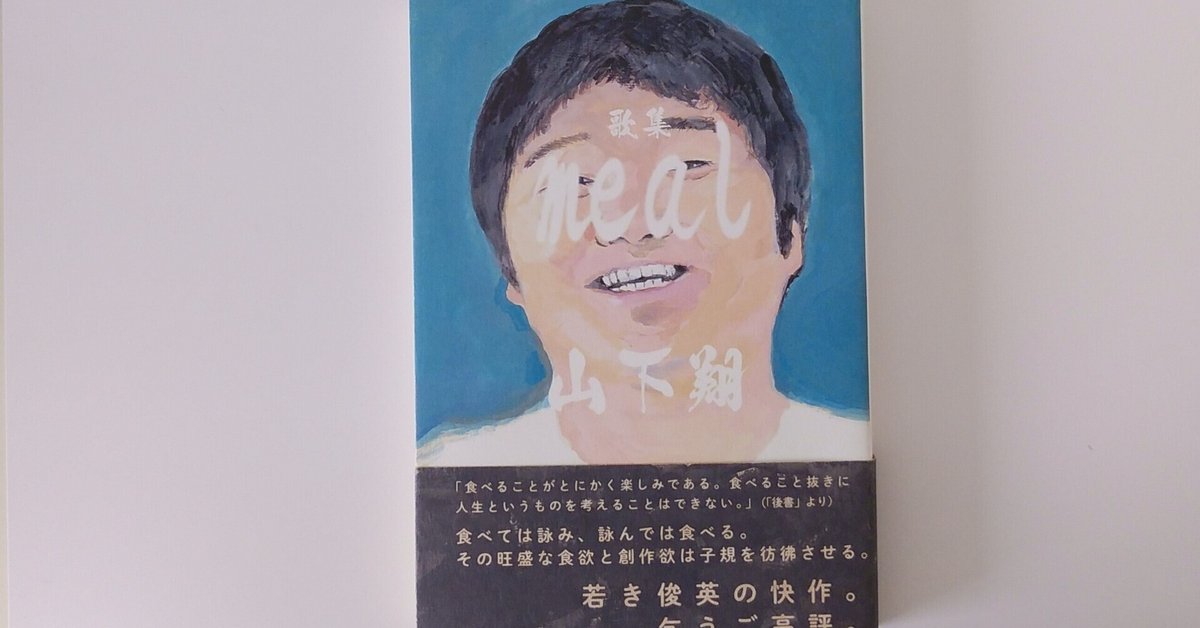

山下翔『meal』(現代短歌社)

第二歌集。食べること飲むことを通して、人と関わり、また自らの中へ沈潜していく。身の回りの些事を丁寧に描くことによって、一人生きることの孤独感が際立つ。飲食物や、家電を始めとする物の姿はくっきりと描かれるのに引き換え、今現在関わりのある人、過去に関わった人、全て人の姿は淡く描かれる。時おり、家族の姿だけが、一瞬、稲光の中に浮かび上がるように、強い描線を以て描き出されるのだ。

迷ひて言はざることばおほきをとかしゆく時間これからもつと要るべし

初句八音。迷いの重さがこもる。言えば良かった、なぜ言わなかったんだろう、言えばどうなっただろう、いや、やはり言わなくて良かったんだ…。そんな逡巡を経て自分に納得させるための時間はまさに「とかしゆく時間」だ。これからはもっとこんな時間が必要になるだろう、もっと言えないことが増えるだろうという諦念に似た予感を感じている。

あんなにも近づきたりしきみでさへはなれてしまふ今朝とくに水が欲し

下句を九・八と取るか、七・十と取るか。何度も読み返して、後者と思った。四句まで定型通り読んできて、結句は散文のように読む。「今朝とくに」を切らずに読みたい。そしてそこが一番言いたいことのように思える。いつも飲んでいる水だが、今朝は特に水が飲みたい。この渇きは特別なものなのだ。

きみと過ごしし時間一斉に咲くごとく桜はしろき弾力を咲く

七・八・五・七・七。とても美しい歌。時間が咲く、という観念に強く惹かれた。そして「過ごしし」なので、もうそれは過去の事。還らない時間なのだ。上句直喩、下句隠喩。どちらも咲くにかかっている。「弾力を咲く」は桜の比喩として新しく、しかも実感を以て腑に落ちる比喩。桜は弾力を以て咲いている、触れれば鞠のように手に弾むだろう、という把握だ。そしてあっという間に弾力を失い、散ってしまうことも知っている。一首前の「午後晴れてかぜにながるるはなびらのうすき胸持つきみをしたひき」と併せて読みたい。こちらは序詞が冴える。「うすき」を引き出す序詞が単なる序に終わらない有心の美しさがある。

栃の木にくれなゐの花は咲きのぼりいつしやうに身も心もひとつ

栃の花、別名マロニエの花。白もあり、ピンクもある。藤などと逆に、円錐形の房が上向きに立つ。それを「咲きのぼり」という言葉で表した。そんな薄紅の栃の花が無数に空に向かって伸びているのに対して、自分の身体も心も、一生に一つしか無いと自覚する。一生を漢字を使わずひらがなで「いつしやう」と表すとき、どこかごつごつした、実感のあるものとして人生が捉えられていると思った。

きみが何でもわかつてくれてゐることを大切に秋の川辺を歩く

初句七音。上句は素朴な述懐。簡単に短く言わず、言葉を費やして、自分自身に確認するように表現する。その言い方がまさに「わかつてくれてゐること」を大切に、愛おしむような言い方なのだ。下句は実景だと思うが、あまり描写せず、上句を活かすように簡潔に語られる。

おにぎりを箸で食べゆくさみしさは何だらう母と九年を会はず

おにぎりは手掴みで食べるもの。他の食べ物に関しては、手掴みより、箸で食べる方が上品で丁寧な筈だが、おにぎりだけは箸で食べると、却って手を抜いて食べている印象があるのが不思議。おかずもおにぎりも、箸だけ動かして機械的に食べているような光景が浮かぶ。家族で食べている時はあまりしない食べ方だ。食卓に母がいて、主体が、さらに主体の家族が一緒に手掴みでおにぎりを頬張った記憶がふと蘇ったのかもしれない。九年を、の「を」に長さを実感している。

かたくなつてしまひし人は開かない、莟ぢやない、もうわたしの前に

暴力を詠った一連の中の一首。一度の暴力で「かたく」なってしまった人。その人はもう自分の前では心を開いてくれない。ずっと閉じたままだ。莟であればこの後開くこともあるかも知れないが、心をかたくしてしまった人はひらかない。特異なテーマと底にこもる哀しみを感じさせる、魅力的な連作だった。

口の渇きが喉へおよんでいくときの朝たれの手かわれを絞りぬ

口が渇いている。その渇きが喉へ及んでいく。朝起きた時の感覚だろうか。そんな朝、誰か分からない人の手が自分の身体を絞ってくるような体感がある。上句と下句は循環していて、渇きが身体の奥へと移動するから、絞られるような体感を感じ、絞られるような体感があるから、渇きが身体の奥から感じられるのだ。主体の家族を回想した一連の最後の一首。子供の時の記憶が、傷のように身体の奥にあるのではないだろうか。

吐き出してしまへば楽になるやうな宵の大路が蟬声を吐く

上句は何を吐き出すのか明確には述べられていない。心の底の悲しみだろうか。主体自身にも分からない、胸元に吐き気を催させる何かだろうか。上句全体が直喩で、そんな気分の「宵」と続くようだが、上句で切って、ひと呼吸してから切れたものとして下句を味わってもいいかも知れない。道が蟬声を吐く、というのも喩だが、蟬声に満ちた夕暮の大通りに、気持ちを吐き出してしまえないまま立っている主体の存在が感じられる。

あきらめて溺れるときの音もなく呑み込む水のやうに暮らしは

人は溺れて沈む時、バチャバチャと水を撥ね返して暴れるよりも、黙ってすっと沈むらしい。もうダメだ、と思ってあきらめるのだろうか。そして沈んでゆく人を、水が音も無く呑み込んでゆく。そんな風に暮らしに呑まれてゆくという歌。怖い話だ。沈んだ後も淡々と日々を送らなければいけないのだが、主体の心は既にここに無いのかも知れない。

現代短歌社 2021.12. 2200円(税込)