晩秋の湖南(1)・三井寺(園城寺)

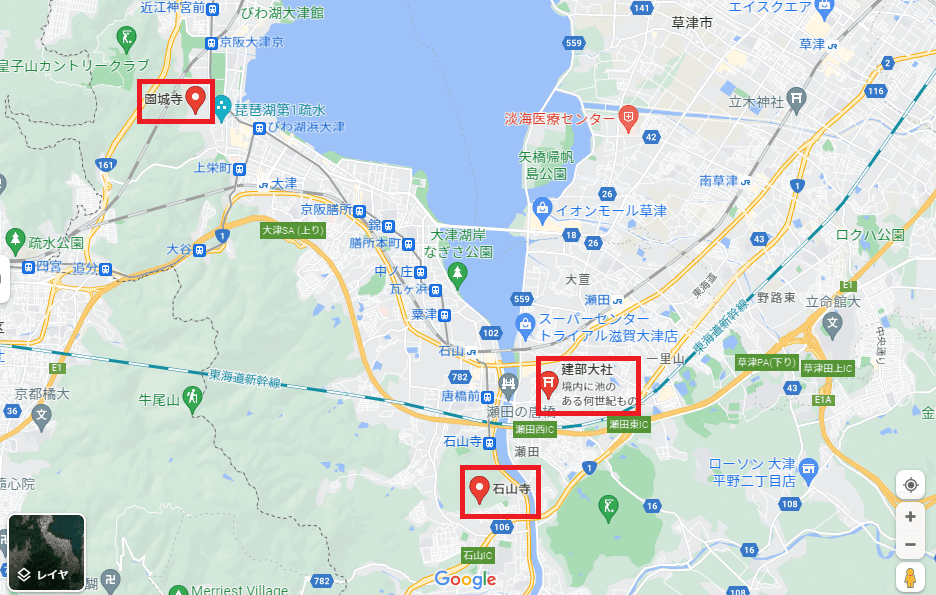

先日の28日月曜日、琵琶湖の南、大津市にある古い大寺を2ヶ所ハシゴしてきました。

天台寺門宗・三井寺

東寺真言宗・石山寺

それらプラス、その近隣にあった近江国一宮・「建部大社」もついでに立ち寄りました。

最初は「安土城址」と「信長の館」へ行こうと計画していたのですが、なんと「信長の館」は修繕工事中で来年3月いっぱいまで休館とのことで、行先変更しました。

「三井寺」と「石山寺」は以前から行きたかった有名な古刹で、今まで近所は通過した事はあっても、ちゃんと立ち寄る事はなかったのです。

どちらの寺もさらっとホームページを見た印象で、今回の楽しみは2つありました。

・もちろん紅葉。

・天台宗と真言宗なので、最澄と空海の片鱗があるのか?

宗派の違いによるそれぞれの大寺の空気を、一日で感じられるのではないかと思ったのです。

ただし、今回はレキジョークルではなく旦那と二人、老夫婦での湖南の晩秋紀行で、まずは「三井寺」からのスタートです。

とにかく広い!

「三井寺」の何がすごい?

1452年建立の甲賀の常楽寺を徳川家康により1601年に移築。

570年も前の建築とはすごい!!

日本四箇大寺の一つ

日本四箇大寺とは、平安時代に朝廷の祈願所として挙げられた4つの寺院の事をいいます。

・東大寺(奈良)

・興福寺(奈良)

・延暦寺(滋賀)

・三井寺(滋賀)

そのうちの一つに数えらた1200年の歴史ある古刹なのです。

不死鳥の寺

源平合戦や南北朝などの争乱、比叡山延暦寺との抗争、豊臣秀吉による寺領没収など幾度も災難に遭遇しています。

有名な「叡山焼き討ち」の時は、信長とは良好な関係を築いていて、織田軍の本陣が置かれた寺でもあり、焼き討ちの対象ではなかったのがせめてものの幸いでした。

歴史のなかで数々の事件や法難に遭いながらも、その度に没落と復興を繰り返し何度も息を吹き返してきた不死身の寺でもあります。

近江百景、日本三名鐘「三井の晩鐘」

梵鐘は音色が良いことで、日本三名鐘の一つとして数えられています。

慶長7年(1602)に元々あった弁慶の引摺鐘の跡継ぎとして作られたもので、乳といわれる上部の突起が百八個あり、煩悩の数に因んだ乳を持つ梵鐘として最古とされています。

・石山秋月 = 石山寺(大津市)

・勢多(瀬田)夕照 = 瀬田の唐橋(大津市)

・粟津晴嵐 = 粟津原(大津市)

・矢橋帰帆= 矢橋(草津市)

・三井晩鐘 = 三井寺(園城寺)(大津市)

・唐崎夜雨 = 唐崎神社(大津市)

・堅田落雁 = 浮御堂(大津市)

・比良暮雪 = 比良山系(大津市)

日本の代表的な梵鐘。

三井寺の鐘は音色のよさ、

平等院の鐘は藤原時代の作で装飾のよさ、

神護寺の鐘は875(貞観17)年に記された銘で知られる。

「園城寺」が「三井寺」と呼ばれる理由

実は「三井寺」とは通称名で本名は長等山・園城寺《おんじょうじ》といいます。

平安時代の文献に、近江で単に「寺」と記述されていたら、この「園城寺」の事だったぐらい有名だったにも関わらず、なぜ「三井寺」と言われるようになったのか?

7世紀に大友氏の氏寺として草創された時に、天智・天武・持統天皇の誕生の御産湯に用いられた霊泉があることに由来しています。

当初は「御井の寺」だったのが、後に中興した智証大師円珍が仏教儀式である三部潅頂の法儀にこの霊泉の聖水を用いたことから三つの井の意味の「三井寺」と呼ばれるようになりました。

「天台寺門宗」と「天台宗」は違う

本堂はミニ根本中堂

無知な私は、三井寺は比叡山延暦寺と同じ天台宗だと思い込んでいました。

だから本堂である「金堂」も延暦寺の「根本中堂」と同じ造りを期待していたのですが、また違ったものでした。

確かに「外陣」「内陣」「後陣」の三つに区切られていますが、その規模は小さく、天台密教の形式だけはあるものの、その高低差は「根本中堂」のような2~3mものスケールはありませんでした。

ちょうど今、「内陣」にて「百体観音」の特別拝観ができ、たくさんの観音様が居並ぶ様子は確かに圧巻でした。

一体一体の菩薩観音は小ぶりではありますが、彫刻は緻密で迫力あるものでした。

ただ、実際に百体あるわけではなく、「内陣」のスペースも狭かったので、あっという間に拝観は終了してしましました。

おまけに御本尊の弥勒菩薩は秘仏なので、その厨子の扉はしっかり閉ざされたままなのを考慮すると、別支払いの拝観料500円は高くないか?とケチな大阪人は思ってしまったのです。

智証大師・円珍が開祖の天台寺門宗

天台寺門宗の開祖とされる智証大師円珍(814~891)は、比叡山延暦寺に天台宗開祖の伝教・大師最澄の跡、第5代天台座主となり天台宗の基礎固めに貢献した高僧の一人です。

伝教大師最澄やその弟子で延暦寺・横川を開いた第3代天台座主・慈覚大師円仁と共に「天台の三聖」のひとりに挙げられているほどでした。

円珍没後、10世紀の後半にその弟子たちは、比叡山を下りて園城寺に移って天台寺門宗の総本山とします。

・比叡山延暦寺を総本山とする山門派

・園城寺(三井寺)を総本山とする寺門派

別々に分かれて並立することになります。

天台寺門宗は、延暦寺の天台宗とは別ものですが、一千年以上も天台の教えを伝承する宗派なのです。

比叡山延暦寺との抗争

「天台の三聖」に挙げらえている慈覚大師円仁と智証大師円珍がそれぞれ没した後、その弟子たちによる両者は対立し抗争は絶えませんでした。

なんというか、天台宗関連の人達は、どうも争いがお好きなようで、我も強く煩悩も多い。

もちろん開祖の最澄をはじめ、円仁、円珍にはそんな意図もなければ想像さえしていなかった弟子たちの行動だったはずで、本来の宗教者としての心得から脱線してしまう傾向にあり、正しく継承されなかったようです。

おかげで双方の寺は何度も焼失の憂き目に遭うのです。

開祖の円珍は空海の親戚?

智証大師・円珍の母は真言密教の開祖の弘法大師・空海の妹か姪のどちらかにあたるらしい。

ということは円珍は空海(774~834)とは血縁関係にあり、生きた時代も56年間も重なるのです。

たった今、思い付きで検索してもそのエピソードは出て来ませんでしたが、きっとどこかで何らかの形で接点はあったのだと妄想しつつ、今後また調べてみたいと思います。

「るろうに剣心」のロケ地

あ、ここ!「るろうに剣心」の撮影場所や!

突然、旦那が立ち止まりました。

なんとなく移動していると唐突に現れました。

ちょうど「唐院」へと向かう途中の石橋の渡り廊下です。

なるほど確かに一作目の鵜堂刃衛(吉川晃司)、そして最終章・The Finalでは雪代縁(新田真剣佑)と出会ったシーンが撮影されたところのようです。

私達は「るろう…」ファンなので、結局シリーズ全作シッカリ観ています。

あの殺陣の立ち回りの早さには瞠目するほど見応えがあり、目が離せません。

もちろん原作はコミックなので、あり得ないシーンも多いのですが面白い。

三井寺の総評

延暦寺ほどではないにしても、こちらも広くて見所満載です。

長良山の稜線に沿ってお堂が点在しているため、高低差があり、階段や坂が多いです。

しかしその分、樹木は多くて楓も多く、上だけでなく下を見てもあたり一面に紅葉と苔の絨毯による赤と緑が鮮やかでした。

「三重塔」「大師堂」「灌頂堂」がある唐院エリアは、開祖「智証大師円珍」の廟でもあり聖域とされるところで、静謐さと静寂さが漂い、釈迦三尊像が安置された25mの高さを誇る三重塔には堂々たる威厳も感じました。

「唐院」と名付けられた理由は、智証大師が唐より持ち帰った数々の経典を納めたところだからです。

「観月舞台」は立ち入り禁止ですが、そのすぐ裏からは琵琶湖の絶景が臨めます。

「観月舞台」の前には「観音堂」があるのですが、御朱印をもらっただけで、写真を撮るのを忘れてしまいました!

この寺内のお堂内は全て撮影禁止であるため、内部の様子はお伝え出来ませんが、それぞれに安置された仏像も古く堂々としたものでした。

三井寺の貴重な文化財を展示されているとの事で、観覧しました。

襖絵や仏像など貴重な展示の片隅に「智証大師円珍」直筆の手紙もあり、その筆跡はお世辞にも達筆とはいえせん。

高僧であり、しかも弘法大師・空海の親戚だからって、皆が皆、達筆とは限らないのですね~。

しかしながらその悪筆は、とても親近感が湧き、思わずクスっと笑ってしまいました。

5ヶ所でもらえる御朱印は達筆

三井寺では、5カ所のお堂それぞれで御朱印がいただけます。

もちろん、目前での直筆です。

ただ「三井晩鐘」だけは印刷でシールなのですよ~。残念!

だいたい2時間ぐらいかけて回りましたが、全体に坂道あり階段ありでなかなか足腰に堪えました。

しかし、ここで疲れている場合ではなかったと、午後に訪れた「石山寺」では、それを痛感する事になります。

【参考文献】

・BIWAKO HOTEL観光情報

・三井寺

・るろうに剣心 最終章

・Wikipedia

いいなと思ったら応援しよう!