天王寺歴史散歩②四天王寺

前回の記事です↓

ランチ難民になるのを免れた私たちは、本日の目的である「絵堂」と「経供養」の見学のため、再び四天王寺へと戻りました。

時間は13時過ぎ。

境内はすごい混雑で大賑わいです。

実はこの日は中央伽藍も拝観する予定でしたが、とても無理な状況だと悟りました。

14時からの「絵堂」の談話を最優先とし、運が良ければ「太子殿」前で執り行われる13時からの「経供養」のうち、いつ始まるかわからない雅楽と演舞が観れたらいいなと思っていました。

(下図の右下エリア)

ちょうど同じ時間帯というのがなんともなぁ💦混雑状況を確認するために、まずは「絵堂」の様子を見ると、まだ数人しかいなかったので、時間潰しもかねてお隣の「宝物館」を見学することにしました。

宝物館

だいたい2か月に一度の周期で特別展示の内容は変わるようで、今現在の展示は11月の5日まで。

前回は徳川家康関連の特別展示だったようです。

今年の大河に乗っかったか(笑)※撮影禁止なので、当日画像はお届けできせん。

ド迫力の鼉太鼓

入ってすぐに驚いたのは、常設展示の鼉太鼓です。

雅楽に用いられる楽太鼓のうち最大のもので、太鼓の周囲を宝珠形の五色の雲形板で囲み、さらにその外側をおびただしい朱色の火焔が取り巻いていることから、火焔太鼓ともよばれます。

その大きさと装飾に思わず声をあげてしまうほどの迫力がありました。

こんな太鼓です↓↓↓

Wikipediaより

なんと高さは4,9m!

安土桃山時代のものらしい。

2基並んでいるうちの右側のものは中央が劣化のため裂けていて、いかにも年代を感じる代物でした。

ロコ:「今でもこれを使ってるんかな?」

私:「絶対違う!破れてるし。」

どう見ても、ンなわけないやろ💦ロコさんのボンヤリしたつぶやきに、すかさずツッコミ入れずにはいられません。

本来なら五色の雲形板も艶やかで、眩しいぐらいの美しさなのでしょうが、およそ450年前のものともなれば、色褪せて全体的に老朽化が進み黒ずんでいました。

きっと本番で使われているのは鼉太鼓は写真のように眩しいほど輝くものでしょう。

四天王寺の菩薩たち

ー観音菩薩を中心にー

第1展示室には、なんと白鳳時代の菩薩様が展示されていました!

白鳳時代とは、飛鳥と天平の間の55年間の時代を指し、初期のものには飛鳥の様式も色濃く反映されています。

高さ21.6㎝、

重要文化財

曼荼羅図も数点あり、平安時代のものが多く、色褪せていはいるものの、およそ千年前のものだと思ってみると、色や形の識別はできているので、どれだけ大切にされてきたかが伺え、年月の重みを感じずにはいられません。

伽藍ノ変遷ヲ辿ル

ー元和ヨリ令和ヘー

「伽藍」とは、僧侶が集まり修行する清浄な空間を指すサンスクリット語「サンガラーマ」を語源とし、後に寺院や堂宇のことを指す

「伽藍」は仏様が鎮座されているお堂の事だけを指すのかと思っていましたが、「寺院」そのものだったのですね。

四天王寺は南北に一直線に配置された中心伽藍のみだったのが、何百年もかけて周りのお堂が建立されました。

(中心伽藍→上図の境内案内図の講堂・金堂・五重塔・仁王門)

第2展示室では、そんな四天王寺の俯瞰図もありました。

中には平安~鎌倉時代の九条兼実の日記「玉葉」の挿絵になっていたり、

時宗開祖の一遍の生涯を描いた「一遍聖絵」には四天王寺が3度登場しています。

それらを含めた四天王寺伽藍の見取り図も様々な時代ののものが展示されていました。

絵堂 絵解き談話

私にとってこの日の最優先は「絵堂の絵解き」で、過去記事を読んでいただいた方は記憶に残っている事でしょう。

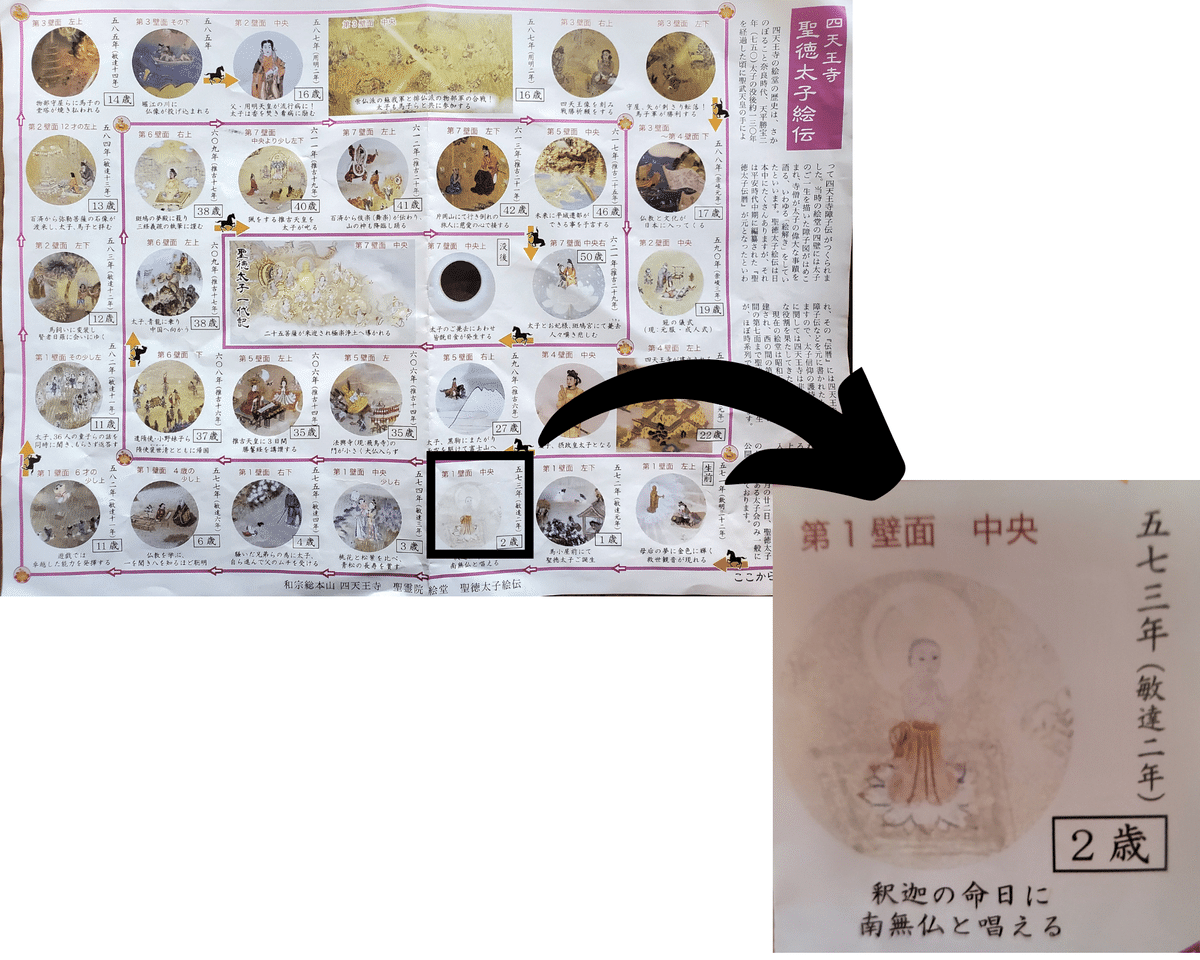

下図のように壁画の一点の疑問を解明したかったのです。

このために来たと言っても過言ではありません。

ですから、20分ほど前から最前列のところに3人で陣取り、かぶり付き状態で臨みました。

とても明るい僧侶さんがお話してくださり、決して上手ではないのですが、心のこもった談話であり、予定の1時間は軽くオーバーしてしまうほどでした。

そのうち、印象に残った話を上記を含めて3点に絞って記しておきます。

太子を通じてお釈迦様の骨が?!

太子がまだ2歳の時、手を合わせて「南無仏…」と唱えると、合わせた手の間から粉状のお釈迦様の骨が零れ落ちたと言います。

これまた、そんなアホな💦そのお釈迦様の骨は「仏舎利」といい、現在でも中心伽藍の金堂にて毎日11時からそれを頭に頂けるそうです。(舎利出し法要)

このお舎利を頭に頂き、御仏のお導きを祈る厳かな法会です。同時に、ご回向・ご先祖供養が厳修され、お経木にお舎利をお受けいただけます。

そういえば…

過去にも書かせていただいた高校最後の儀式である「灌頂会」の時、蝋燭だけの薄暗いなかで、一人一人がお参りし、頭に白い粉を振りかけられたのを思い出しました。

おおお!あれがそうだったのかっ!!

そしてあの場所は「金堂」だったのか!と今さらながら、結びついた次第です。

今頃かい!何年経ってんねん。若い時ころの「無知」は本当に恥ずかしい💧

しかも普段はまったく一度も思い出すことのない出来事が、この話を聞いて帰宅してからジワジワと蘇ったのです。

その意味が繋がった時には鳥肌が立つ思いがしました。

上記記事でも触れた秦氏も、お話の中では「渡来人」として出てきたので、おもわず一人でほくそ笑みました。

物部守屋VS蘇我馬子

この二人が対立関係にあったことは、記憶の片隅にはあったのですが、詳細はまったく憶えていませんでした。

それまでの日本は「神道」しかなかったのを、「仏教」という外国の宗教を、聖徳太子と蘇我馬子が取り入れようとし、それを物部守屋が猛反対し、戦に発展しました。

簡単にいえば、

仏教の 否定派VS肯定派

根底の原因はそこにあり、後日調べてみると、

「丁未の乱」というらしい。(587年)

物部守屋が矢で射られて死亡し、あっさり太子と馬子の勝利に終わりました。

これ以後、太子は推古天皇の摂政となり、仏教に基づいた国政改革を推し進め、日本の新しいカタチを作り上げでいきます。

例の気になる顛末は?

上記の絵伝パンフレットは右下の位置から右回りに内側に向けて話が進んでいるのですが、あろうことか、私の気になる箇所を、すっぽりカットされてしまいました!

聖徳太子とあろう者が、どうしてこんな事になったのか不思議で、この後いったいどうなったのか気になって仕方がありませんでした。

飛ばされてしまったので、全てのお話が終わった後に、もちろん質問してみました。

「ああ!これねぇ。大仏さんを横にしたら入ったそうですわwww」

へ?

そんな単純な顛末??思わす気が抜けてしまい、このパンフレットの文面にはむしろそっちを書いて欲しかったとツッコみたいのをかろうじて呑み込みました。

経供養は退場部分だけ

絵解き話を聞いている間にも、「経供養」の雅楽が聞こえたり止んだりしていたので、頭の片隅では常に気にしていました。

「絵堂」を出た私たちはとりえず境内を南に向かって歩いていると、ちょうど装束を身に付けた方々が退場するるところに遭遇しました。

そうか。終わったか…

と残念ではありましたが、またの機会に見学するとしましょう。

そのほか、四天王寺では数々の演舞の奉納も開催されているので、また後日レポートしたいと思います。

退場シーンはロコさんが動画に収めてくれました。

庚申堂

四天王寺南大門からさらに南へ270mのところにある「四天王寺 庚申堂」へと向かいます。

たしか過去には、ここも四天王寺の境内だったと、何かで読んだことがあります。

帝釈天の使者で、青い身体をした青面金剛童子を祀るお堂です。

庚申とは60日に一度巡ってくる庚と申の2つの干支が合わさる日の事を指し、この日にお参りする事が「庚申まいり」で、飛鳥時代の第42代・文武天皇の時代より続く風習なのです。

60日に一度巡ってくるという考え方は、

拙作のシリーズ最新巻に詳しく書かせていただいていますが、只今

校閲中につき、もうしばらくお待ち下さいね。

到着したのが、15時40分頃。

御朱印を頂けるのが16時までなので、大急ぎで授与場所を探しましたが、本堂周りを探しても見当たらず、やっと本堂内の片隅に見つけて、駆け込んだのが45分でした。

すでにすっかり片付けられていて、机の上には私物のカバンが載せられて、係の方は帰る気満々の様子で、御朱印を頂きたいと述べると、とても嫌な顔をされました。

「受付は40分なんですけど」

「ええ!そうなんですか?

16時までだと思って

慌ててきたんですけど💦」

「しょうがない、はよ出してください。」

「ネットにも載せているんやけど…ブツブツ」

お釣りのないようにとも念を押され、5分遅刻した私たちも悪いのかもしれませんが、とても愛想の悪いおじさんでした。

どのみち書いてくれるなら、気持ち良う書いてや。ネットってどこに書いていたんだろう?

ここ自体のHPはないので、どこかわからなかったのですが、今調べるとココに出ていました。

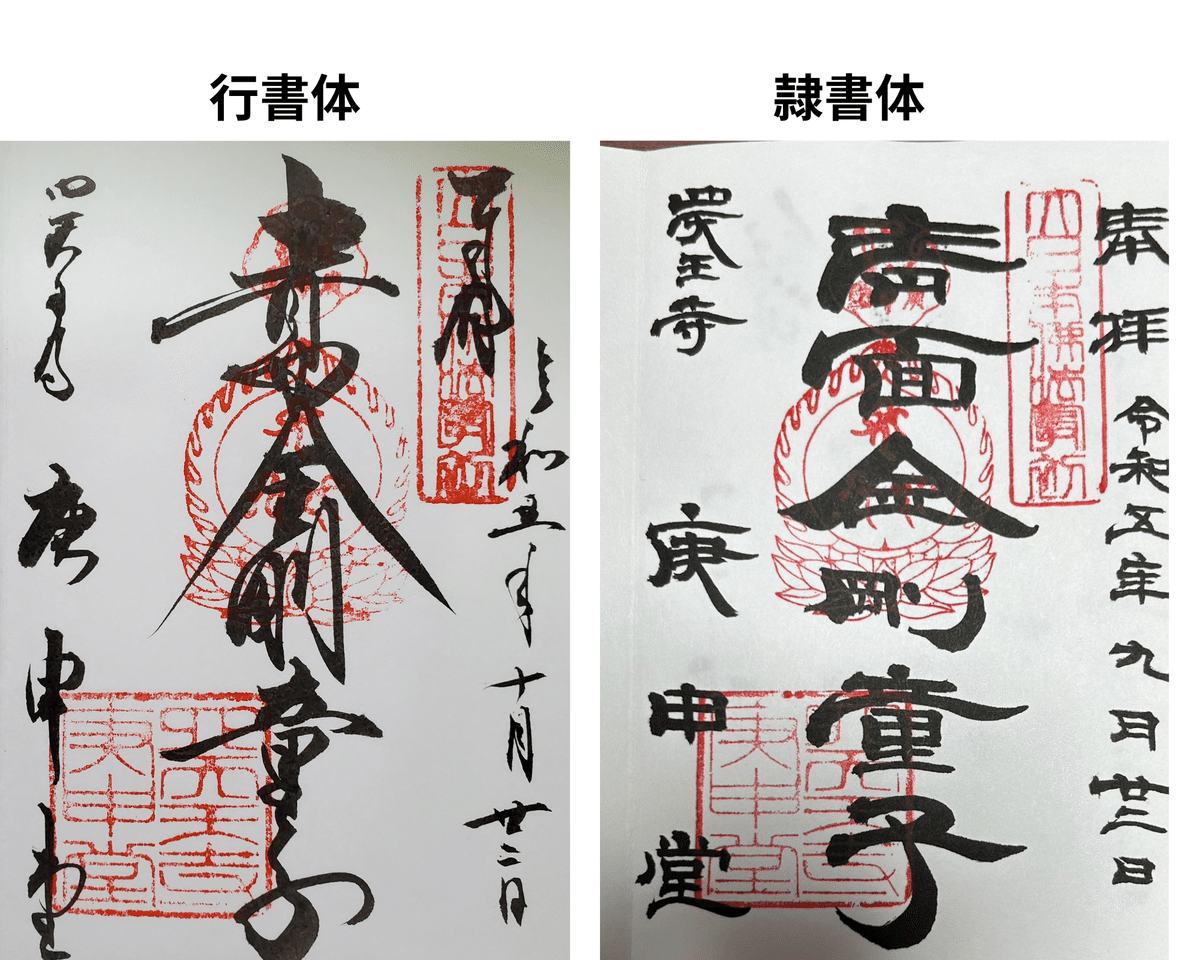

ところが、期待していた隷書体ではなく、普通の行書体だったので、心の中でがっくりしたものの、それをおくびにも出さずにお礼を言っておきました。

先月、チコさんが訪れた時の御朱印は右側の「隷書体」だったのを知っていたので、期待外れでしたが仕方がありません💦

達筆であることに違いはありません。

天王寺

おススメの美味しいお土産

「甘党まえだ」のみたらし

阿倍野地下センターこと「あべちか」内の「まえだ」は私が高校生当時から変わらず同じ場所にあります。

ほどよく疲れた私たちはここでお茶タイムを取って一息つくことにしました。

メニュー内容は当時とは大きく変わり、いろんなものをちょっとずつ合わせたセットものが主流で、なかなか気の利いた内容になっていました。

当時は「みたらし」なら3本。

「わらび餅」なら一皿でてんこ盛り。

「クリームみつまめ」も大きな器。

それがメニューだけでなく内装もおしゃれになっています。

「みたらしだんご」を買って帰ろうかとさんざん迷いましたが、今日は他にお土産のお目当てがあるので、泣く泣く断念しました。

「カスカード」の胡桃パン

「まえだ」を出て駅に向かう途中に、ミコさんおすすめのパン屋「カスカード」に立ち寄ります。

ちょうどおススメの「胡桃パン」が焼きあがってきたので、3人ともトレーに取り、あっという間に売り切れていました。

パン生地はしっかりめですが、柔らかく、胡桃の香ばしさがたまらない一品です。

「治一郎」のプリン

静岡に本店を持つ店ですが、最近は全国に展開している急成長のお店です。

本来はバームクーヘンが有名のようですが、私はこちらの「プリン」に惚れ込みました。

2カ月前に四天王寺を訪れた帰りに買って帰り、あまりの美味しさに虜になった一品なのです。

わが食いもん奉行をも唸らせた一品なのです。

【参考サイト】

・四天王寺年中行事一覧

いいなと思ったら応援しよう!