- 運営しているクリエイター

#長屋王

中勘助 なか・かんすけ (1885年 [明治18年] -1965年 [昭和40年]) の誕生日 (5月22日) 小説家・詩人 / 東大寺南大門と長屋王鎮魂説

中勘助 なか・かんすけ (1885年 [明治18年] 5月22日-1965年 [昭和40年] 5月3日) 小説家・詩人・随筆家。

🔍 青空文庫 中勘助の作品

🔍 青空文庫 和辻哲郎「古寺巡礼」(1946年改訂版 [初版は1919年])

七章、二十一章に出てくる、奈良帝室博物館 (現・奈良国立博物館) にほぼ毎朝行き、東大寺に宿泊し、當麻寺の塔の風鐸をどう思います、と聞くN君が

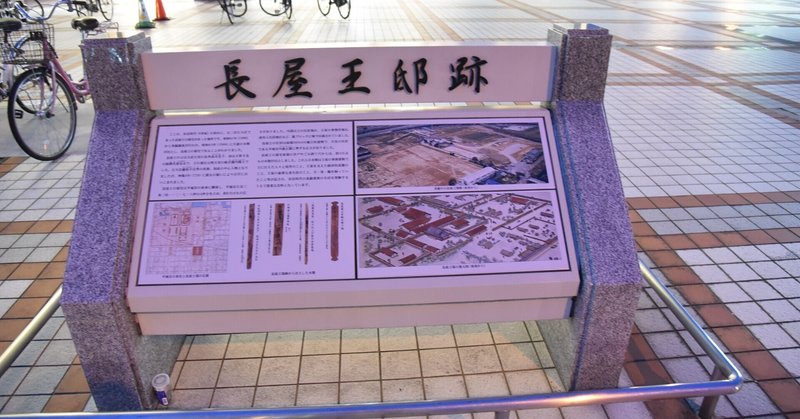

吉備皇女・長屋王の館・墓所 [2014年記事のバックアップ (第2次)]

⚜

🔶 吉備皇女・長屋王の館 Kibi&Nagaya -2014/10/13(月) 午後 5:33

あれを見たのは私だけだろうか。デパート建設のため、草を刈られて平らな更地にされた長屋王邸跡の数百m四方ほどの広々とした空間の数m上空を、白い鷺に似た鳥が悲しそうに鳴き、下を見ながら旋回し続けていた。雛の巣があったのではないか。この地にはこんな悲劇もあったことは誰も知らないであろう誰もいない空

永井路子 「美貌の女帝」 による、 無視し得ない 「蘇我系」 の観点

🍁

永井路子 (1925-2023) の長編小説「美貌の女帝」(1985年) は、「沈静婉孌」(ちんせいえんれん もの静かで若く美しい 続日本紀) と讃えられた奈良時代の女帝、元正天皇 (げんしょうてんのう [氷高皇女 ひだかのひめみこ]) を主人公としています。

永井路子はこの作品で従来の通説とは異なった、真逆とすら言える視点を提示しました。

通説では、飛鳥時代後期から奈良時代前期にかけて

「長屋王の変」 729年3月16日 (神亀6年2月12日) ・ 関連記事 (虚言が圧倒的多数となるネット等の論評の奇妙さ、など)

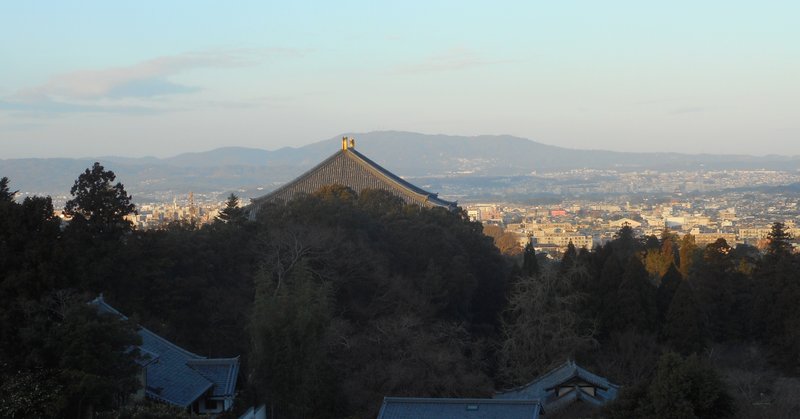

「長屋王の変」 と 「お水取り」東大寺修二会 (通称 お水取り) の時期が

旧暦では2月1日からだったそうなので (修二会が15日間ならば、)

続日本紀に旧暦2月10日から12日とある

「長屋王の変」の時期と日時的に重なっていたことになりますね。

🔍参考 東大寺公式ページ

「長屋王の変」に関して、 虚言が圧倒的多数となるネット等の論評の奇妙さ🍁

政務に当たる太政官の最高位の左大臣とし

「お水取り」で「青衣の女人」はやはり大きい存在だった (リライト増補版)

東大寺二月堂で3月1日から毎年行われる「修二会」( しゅにえ。通称「お水取り」)。

5日と12日 (※1) に東大寺に縁のある人々の名を記した「過去帳」を読み上げ、その中の「青衣の女人」( しょうえのにょにん ) が謎の存在として、マスコミやネットなどでよく話題になります。

「神名帳」の読み上げの後、数分ほど間を置いて午後10時頃から「過去帳」の読み上げが始まりました。

と言っても、「これか

「三世一身の法」発布 ( 723年5月25日 [養老7年4月17日] )

三世一身の法 さんぜいっしんのほう ( 養老七年格 [修正法令] ) 発布 ( 723年5月25日 [養老7年4月17日] ) 。

開墾者から三世代(場合により一代)墾田の私有を認めた法令と言われます。

📖 本ブログ内関連記事

長屋王の変(729年3月14日-3月16日 [神亀6年2月10日-2月12日]) と 「天平」

長屋王の変(729年3月14日-3月16日 [神亀6年2月10日-2月12日])

「続日本紀」『天平元年 (七二九) 二月辛未』の項にある、

長屋王・吉備皇女 (吉備内親王) 一族の邸宅が兵に囲まれた2月10日が、

いまの新暦にすると3月14日 (729年 [神亀6年] ) であり、

長屋王が自害を命じられ

(「続日本紀」原文 [《天平元年(七二九)二月癸酉【十二】》の項 ] では

「令王

法華寺ー宇奈多理神社ー阿弥陀浄土院跡

法華寺に始まる旅の記録も発表していきます。

🔶 法華寺ー宇奈多理神社ー阿弥陀浄土院跡

実は、長屋王邸の前に法華寺に行き、本尊の国宝十一面観音と、

同じく国宝の阿弥陀三尊画像を久々に拝観しました。

📷 法華寺南東の門 (参詣口)

📷 法華寺南門から見た本堂

本尊の十一面観音は、見るアングルによって、体躯をひねったポーズがはっきりわかるのが関心を引きます。

閉じられていた向かって右

奈良そごう建設予定地で長屋王家木簡発見、長屋王邸跡と判明 (1988年8月26日)

奈良市の奈良そごう建設予定地で4万点を超える木簡(長屋王家木簡)発見、長屋王邸跡と判明 (1988年8月26日)。

関連資料リポート「長屋王家木簡」 (1990年 奈良国立文化財研究所 寺崎保広)

https://repository.nabunken.go.jp/dspace/bitstream/11177/3209/1/AN00181387_1989_2_5.pdf

「平城京長

「お水取り」で「青衣の女人」はやはり大きい存在だった

東大寺二月堂で1日から行われている「修二会」( しゅにえ。通称「お水取り」) の5日目から今帰って来ました。

殆ど偶然に乗り継げて最後に乗れた電車が終電でした。

修二会の5日と12日 (※1) に東大寺に縁のある人々の名を記した「過去帳」を読み上げ、その中の「青衣の女人」( しょうえのにょにん ) が謎の存在として、マスコミやネットなどでよく話題になります。

「神名帳」の読み上げの後、数分ほど

![中勘助 なか・かんすけ (1885年 [明治18年] -1965年 [昭和40年]) の誕生日 (5月22日) 小説家・詩人 / 東大寺南大門と長屋王鎮魂説](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/41799545/rectangle_large_type_2_4556d0cef7fff55eaf8a225b9e86f7e4.jpg?width=800)

![吉備皇女・長屋王の館・墓所 [2014年記事のバックアップ (第2次)]](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/120035764/rectangle_large_type_2_90516d86011ba37b2a66b75727f6dc85.jpeg?width=800)

![長屋王の変(729年3月14日-3月16日 [神亀6年2月10日-2月12日]) と 「天平」](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/23124844/rectangle_large_type_2_e217717b751a6f5a1e65bc59a72b142f.jpg?width=800)