「ディスレクシア」を『美を疑えー資生堂クリエイティブ展ー』で体験!2025年1月26日まで。

こんにちは、翼祈(たすき)です。

皆さんは、「ディスレクシア」という言葉をご存知ですか?

「ディスレクシア」は発達障害の学習障害の1つで、読み書きがスラスラとできない症状で、脳機能の問題で、文字と音、文字の意味と形を繋げて認識することなどに困難が伴い、

視聴覚器官に障害や知的な発達の遅れはなく、学習の機会も十分にありますが、年齢だけ見たら期待できる書字、読字の能力が得られない状態を言います。

私は読み書き障害はありませんが、学習障害の1つの算数障害を持っています。算数障害とは、数字の計算だったり、暗算ができなかったり、そういうことが苦手な障害です。

この記事では、こういう展示会があっているのを知ったのが今週半ばで、終了まで今日入れて後2日しかないですが、素敵な展示会をお知らせしたいと思います。

発達障害の学習障害の1つで、読み書きが難しい「ディスレクシア」の人たちの世界を疑似体験できるVR(仮想現実)コンテンツを、東京都・銀座の資生堂ギャラリーで開催されている『美を疑えー資生堂クリエイティブ展ー』で体験できます。

2025年1月26日まで、『美を疑えー資生堂クリエイティブ展ー』は、開催されています。

今回は、『美を疑えー資生堂クリエイティブ展ー』で体験できる、「ディスレクシア」とは何か?を紹介します。

『美を疑えー資生堂クリエイティブ展ー』ではどんな「ディスレクシア」が体験できる?当事者に寄り添った展示内容とは?

画像引用・参考:ディスレクシアに悩む小学生の世界を擬似体験できるVRコンテンツ『美を疑え-資生堂クリエイティブ展-』にて PR TIMES(2025年)

「ディスレクシア」は、日本語圏よりも英語圏などの海外で報告される割合が高いと言われていますが、支援活動に励む認定NPO法人エッジによりますと、日本でも人口の7~8%が該当するとも推定されています。

まだまだ認知度が低く、「ディスレクシア」を抱える人たちの自己肯定感を低下させる要因と想定されています。

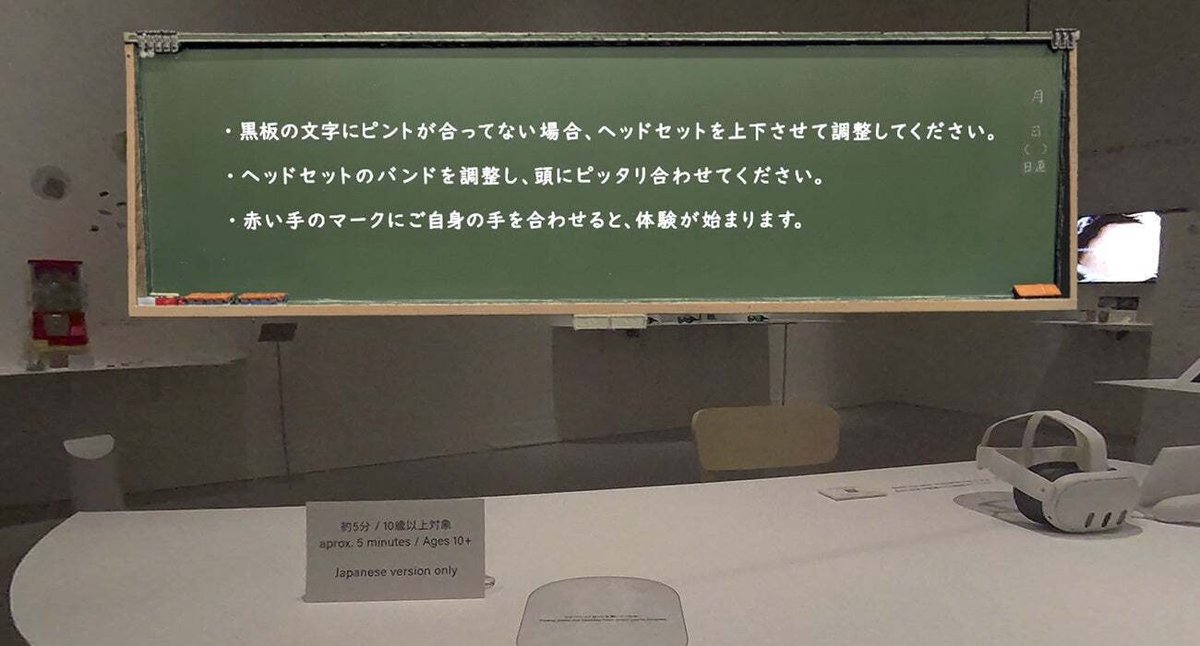

資生堂ギャラリーで展示されているコンテンツは「もしもディスレクシアの小学生なら」。およそ5分間視聴することで「ディスレクシア」の世界を疑似体験が可能です。

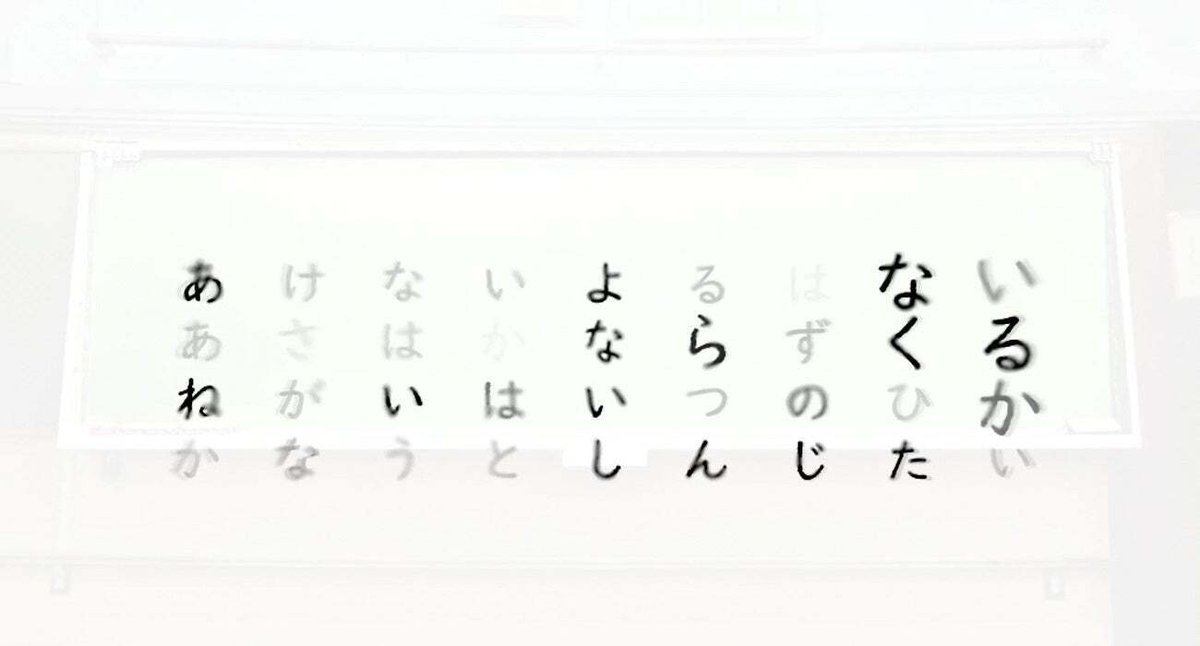

ヘッドセットを着けると小学校の教室で国語の授業を受けている風景が広がり、黒板にひらがなで詩やクイズが書かれ、励む様に教師から言われます。

その中で横書きか縦書きかを認識できなかったり、「か」が「や」に、「あ」が「お」に見えたりすることで、理解に時間がかかります。また、周りの人たちから批判され、疎外感や焦りを深めるというコンテンツとなっています。

参考:「支え合う美しい社会を」 銀座で学ぶ「ディスレクシア」の世界 毎日新聞(2025年)

化粧品大手の《資生堂》から独立してデザインや広告などを手がける【資生堂クリエイティブ】が企画し、〔クリエイティブプロダクション〕のビービーメディアの協力で制作しました。

なかなかこういう経験ってできないから

私は自分が学習障害があると、発達障害だと診断を受けた時から知っていましたが、具体的な中身を知らず、「恐らく数学とかだな。でも、何か分類される病名があるのかな?」と思っていました。

2023年に自社メディアで学習障害に関して取り上げた時に、「私のは算数障害って言うんだ。読み書きの障害も別にあったんだ」と思いました。

2023年に記事を書いて、そのことを理解してから、学習障害が今教育の場で、どの様に支援をしていくべきか、悩んでいる学校や、専門家の議論が多いことを知りました。

昔は、「国語が苦手なんだね」で片付けられていたことが、今は理解と知識が深まり、今学習障害を抱えている子ども達が、将来大人になって、どうやって困らずに生活していけるか?という、未来のことも考えて、支援の幅が広がっている。

私が子どもの頃は、ただ数学が苦手で、全くできないとしか言われて来なかったので、子どもの頃から支援を受けられることに羨ましさもあります。

人は実際に自分が体験しないと、他の人の痛みとかに寄り添うことは、本当の意味で寄り添うことはかなり難しく感じます。

自分が同じ様な実体験をしたことで、表面的ではなく、心の中まで、理解したいという気持ちが、必要な時もあると感じています。

『美を疑えー資生堂クリエイティブ展ー』も、まず身近にそういう人がいたり、当事者でないと、まずそういう障害があることも多くの人が知らないでしょう。

この展示会のコンテンツは、写真で観た限りでも、かなり実際に抱えている当事者の悩みを体験できると思います。

こういうコンテンツは別の会社であれ、今後も必要な場所だと思いますし、これからも共生社会に向けて、手を取り合える様な社会になって欲しい、障害を理解できるコンテンツを届けて欲しい、そう思いましたー。