CAIサイクル:経営学と自己啓発界のiPhoneとなりうるポテンシャルを秘めたアイデア(究極型パラダイム:ティール組織のその先へ、七つの習慣と世界標準の経営理論を置き換える)

CAIサイクルの説明

ティール組織の先にある究極型パラダイムにとって重要な三つのブレイクスルーは、パラダイムの位置取り、CAIサイクル、Being経営である。

そこで今回はCAIサイクルについて言及する。

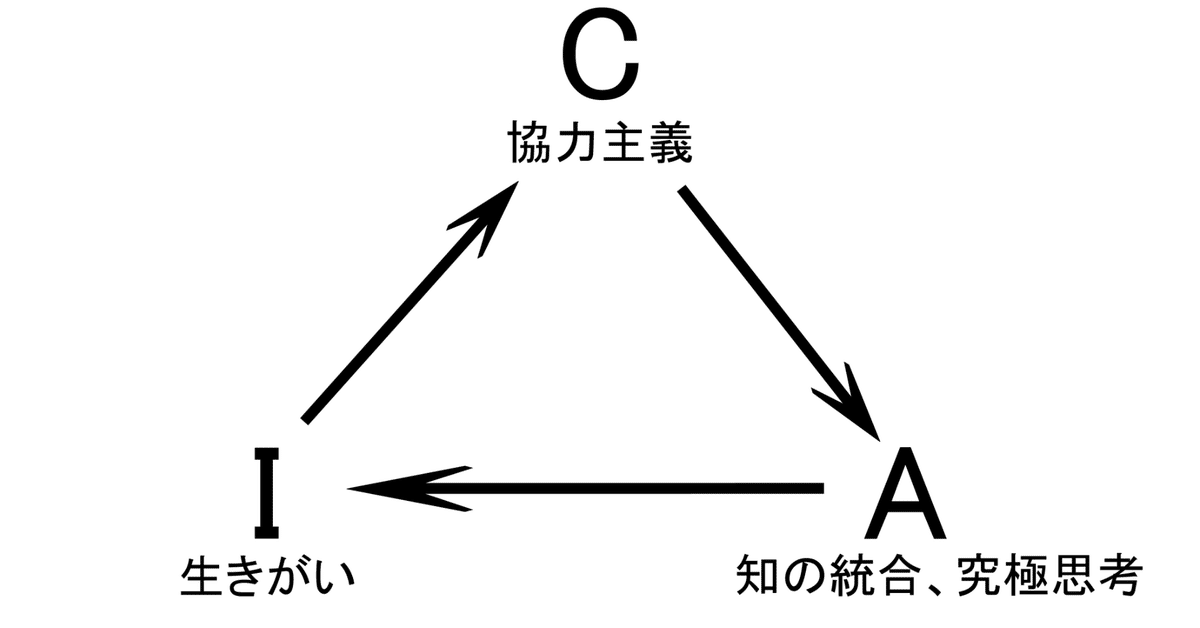

CAIサイクルとは、

CがCollaborationの協力主義、

Aがaggregationの知の集約・統合

IがIkigai・生きがいである。

そもそもなぜ人が組織を作るのか?という究極的な理由を考えると、それは協力するためである。

そしてなぜ人は協力するのか?という究極的な理由を考えるとチームメンバーから知を広く集約し、アイデアを集めて統合する場を作ることにある。

その結果何をしたいか?と究極的に考えると、ある目標を達成するためである。その結果得たいものは、人生の目的を達成した時に得られる生きがいか、それに比肩すると自身が定義したものになる。

そこで、CAIサイクルではこれらがまるでPDCAサイクルのようにサイクルの関係になっていることを見抜く。

I→C 協力のための生きがい

C→A 知の集約・統合のための協力

A→I 生きがいのための知の統合・究極思考

という順になっている。これの優れている点は、主に三要素しか覚えることがなく、実用性が高いことに尽きるだろう。

そして、世の中の大半の自己啓発および、経営学はこのサイクルによって説明できる。自己啓発と経営思考学は大抵このサイクルで置き換え可能であり、いうなればより具体的な事例と、量的な主張が異なるだけなのだ。

自己啓発および経営学にとって究極の問題は、間違っていること以上に正解が多すぎることにあるためだ。人の認識から考えて、要素はPDCAサイクルのように5つ以下にすることが望ましい。

そして、要素を少なく集約していくこと自体も、CAIサイクルだと言えるだろう。チームメンバーは6人程度の時が最も組織の生産性が高いというデータもある(タイム・タレント・エナジーより)。こうしたアイデアから、CAIサイクルは考案された。

七つの習慣をCAIサイクルで置き換える

そこでまずは、自己啓発からThinkers50にもランクインしている七つの習慣をCAIサイクルによって置き換え可能であるかを検証してみる。

(Thinkers50にランクインするということは経営思考学界からも実用性が認められたことを意味する。つまり、真に役立つアイデアだということだ)

「七つの習慣は八つ目の習慣から食べよ」

七つの習慣は実は八つ目の習慣があり、究極型パラダイムではこの八つ目の習慣から先に攻略することを狙うのだが、それはさておき、八つの習慣をCAIサイクルで置き換えていくことにする。

原則 パラダイムと原則

これは統合思考、究極思考によって置き換えることができる。

第一原則になるまでなぜ?を繰り返し、そのどこかの場所で位置取りをすることが究極思考であり、これは第一部に対応している。

第一の習慣 主体的である

これはI生きがいによって置き換えられる。ただ究極思考で鍵となるのは、究極の生きがいを得て自ら動かしてもらうという流れであり、生きがいを得るために主体的になるのではないという点だ(生きがいDependentロジック)。最高の生きがいを先に手にするから、主体的になれるのであり、そうした方が遥かにコントロール可能だという価値観がある。

第二の習慣 終わりを思い描くことから始める

これはA→Iで置き換えられる。ようは、自分の生きがいにとって究極的なものは何か?と問うことが第二の習慣であるためだ。

第三の習慣 最優先事項を優先する

これもA→Iで置き換え可能だ。ようは、自分の生きがい、組織のBeing(存在)にとってあまりにも正解が多すぎるため、その中で最も究極的な正解に集約・統合し、優先することは当然といえば当然だからだ。

第四の習慣 Win-Winを考える

これはC協力主義で置き換え可能だ。常に協力する目的は、知を集め、統合して、互いの生きがいに貢献することであり、そこにはWin-Winの関係がある。また、協力主義を促進するための価値観として「Give all first」があり、究極的に相手にWinになる行動は何か?を考える。すると、Lose-Winでは、持続性がないことや、協力のサイクルを組んで互いに高め合うことができないという問題に気付く。

第五の習慣 まず理解に徹し、理解される

これはC→Aで置き換え可能だ。知を集めるために協力することは、まず理解し、その後理解されることと言って良いだろう。

第六の習慣 シナジーを作り出す

これはC協力主義で置き換え可能だ。協力主義では、このシナジーの大きさのことをコラボレーションとして定義し、これを究極化することが目的である。

第七の習慣 刃を研ぐ

自らの生きがいを、真に極められる状態を作るにはこの刃を研ぐ作業が必要になる。しかし、七つの習慣はこれを険しい道のりだとするが、究極型パラダイムでは決して険しい道などでは無くなる。このために必要なことが、第八の習慣にある。

第八の習慣 ボイスを発見する

フレデリック・ラルー氏は「自分を通じて、自らの人生のしたいことは何か?今、最も意味のあることは何か?」と自らに問いたことで、ティール組織のアイデアを生み出した。その時にあるように、究極的な生きがいを見つけ、これを得て原動力とすることがボイスを発見することに他ならない。

八つ目の習慣では4つのインテリジェンス、知性、肉体、情緒、精神を上げているが、実はこれも生きがいの4つの構成要素と対応している。

生きがいの4要素とは、好き、得意、貢献、価値(リターン・フィードバック)の四要素である。究極の生きがいを得れば、この四要素はすでに手にした状態となる。そうすれば7つまでの習慣はすでに手にしたも同然だ。

そして、知性=価値、肉体=得意、情緒=好き、精神=貢献と捉えることができる。

http://1.bp.blogspot.com/-QDEEYQAchGw/TmznLS3lt4I/AAAAAAAAAFk/CG_z0YW9JdY/s1600/purpose.bmp

八つの習慣はティール型パラダイムで作られた本あるが、これを手にするのはまるで武士道のような遠さと困難さが感じられる。

しかし究極型パラダイムで考えれば、八つ目さえ手にしてしまえば、それまでの7つは手に入ったも同然となるので、だったらば先に八つ目から達成してしまえばいい。その後から上手く行かなかった部分だけ、ティール型やアジャイル思考にダウンサイジングして、修正すればいい。そちらの方が遥かにコントロール可能だと考える。

「これが七つの習慣は八つ目から食べよ」の真意になる。

大事なのは、置き換えられる元となる自己啓発や経営思考学がしっかりしているほど、CAIサイクルにちょうど対応するという点だ。

八つの習慣 ⇔ CAIサイクル ⇔ 生きがい

生きがいが四要素で構成されていて、ちょうどこれと対応しているのも、生きがいを四要素として因数分解した研究も、七つの習慣も事実を反映したものであることを指し、そしてもちろん、CAIサイクルもそうであるとの暗示になる。

また、この実際にそうだったと確信を得る作業をブ・ジャブと呼ぶ。

これは、既視感のデジャ・ブ、何回も見ているのに既視感があるブジャ・デを参考に、「すでにそうだと思っていることが、やっぱりそうだった!」と確信を得ることを指す。

CAIサイクルの存在に確信を得たのは、このブ・ジャブを七つの習慣だけでなく、多くの経営学でも得ることができたためである。

「BOLD 突き抜ける力」をCAIサイクルで置き換える

「BOLD 突き抜ける力 超ド級の成長と富を手に入れ、世界を変える方法」のに載っている、世界を変えた四人イーロン・マスク、リチャード・ブランソン、ジェフ・ベゾス、ラリー・ペイジのエクスポネンシャル起業家にとって必要な精神要素8つも、CAIサイクルで置き換えることができる。

ただこちらの方には、CAIサイクルを素早く回すためのゼロマネジメントとタイムリーダーシップという強化パッチも必要になる点に留意頂きたい。

回すもの自体はCAIサイクルだが、その中で、何をしないか?を、何を0に近づけるか?のゼロマネジメント、それにより時間的優位を生み出すタイムリーダーシップがより素早い回転に必要となる。ただタイムリーダーシップも、ゼロマネジメントもAの一要素と捉えることはできる。ただこれを使えば加速するだけに過ぎない。

1 リスクテイクとリスク低減 A→I

2 迅速な反復と絶え間ない実験 A→I×タイムリーダーシップ

3 情熱と目的 I

4 長期的思考 A

5 顧客中心の考え方 C

6 確率論的考え方 A→I

7 合理的楽観主義 I

8 第一原理に依存する考え方 A

このうち、1のリスク軽減、6の確率論的考え方はA→Iによって置き換えることができるが、ここには注意が必要だ。

A→Iは生きがいのために最も集中できるように知を統合することなのだが、

そこには「知識は広く広く、することは小さく小さく」というルールがあるのだ。そして、究極の生きがいのためにはリスクテイクをするのではなく、リスクを限界まで下げる必要がある。

究極の生きがいを出すまでは、限りなくリスクを許容するが、一度それが決まれば、その達成のためには限りなくリスクを下げるという戦略を取る。

これが重要な点でありGoogleのビジョンであれば、世界中の情報を整理し、世界中からアクセスでき便利なものとすること。であったり、イーロン・マスクであれば火星移住計画を立てるなど限りなくリスクもスケールも大きな目標を立てる。

しかし、一度その目標が立った以降は徹底してリスクを下げ、常に非常に明快で少し背伸びすれば届く小さなゴールに因数分解するのだ。これがA→Iに相当する。究極の生きがいを作った後は、とにかくリスクは徹底回避し、これは第七の習慣「刃を研ぐ」ことでもある。

世界標準の経営理論をCAIサイクルで置き換える

さらに経営学本家大本も、このCAIサイクルによって大部分を置き換えることができる。そこで世界標準の経営理論を参考にする。

第1・2章 SCP理論 I→C

会社が存在する究極的な理由を追求することで競争を回避し、他社と競争せずに協力主義を達成することで高収益を得ることができる。

第3・4章 RBV理論 I

会社が存在するのに必要な究極的リソースに集中することで、高い収益を得ることができる。最も好きで、得意で、価値があり、貢献できることに集中せよ。という意味になるため、CAIサイクルのIそのものを言っている。

第5章 情報の経済学(アドバース・セレクション) C→A

顧客と企業は、情報の非対称性に備えるべく日頃から知の集約をしなければならない。情報が顧客と企業で非対称な時は、「アドバース・セレクション」が発生して、結果的にどちらも損してしまう。AができないとCも失われてしまうことを、情報の経済学は説明している。本書の中で、日本ではスタートアップ企業と大企業のC→Aが足りないため、「アドバース・セレクション」が起きてスタートアップエコノミーが育っていないことを説明している。

第6章 情報の経済学(エージェンシー理論) C→A→I

経営者、株主、社員の目的が不一致となることで多くの問題が起こる。互いの知を統合するために組織があり、その結果、全員の目的が達成されることを目指さなければ多くの問題が発生する。

第7章 取引費用理論 A→I

予測困難・取引が複雑・特殊な資産なものについては、M&Aか新規事業によって自社で賄う方が良い。これは真に重要な技術については自社に吸収し、より集約した状態にしたほうが良いとする、A→Iの流れと一致する。

第8・9章 ゲーム理論 A→I

自らの強気の将来行動を先に宣言し、きちんとその通りに実行すれば、相手はLose-Loseとなる競争を相手がしなくなるため優位に立つことができる。

第10章 リアルオプション理論 A→I

究極的な確信をもつことについては真のウォーターフォール思考を用いて、下振れする可能性があるものについてはアジャイル思考を取るという手法がこのリアルオプション理論に該当する。他の呼ばれ方では、運の利益率や方向を定めて大砲発射(ビジョナリーカンパニー)や、先ほど説明したBOLDの迅速な反復と絶え間ない実験がこれに該当する。また、小さく進出し、それによって知を集約・統合することもAに該当する。

第11章 カーネギー学派の企業行動理論 A

この理論は、まずは真のウォーターフォールで攻め、それから状況に合わせてアジャイルになって守るという究極型パラダイムの戦略そのものを表していると言って良い。

第12・13章 知の探索・深化の理論 A

優れたイノベーションは常に優れた知の集約・統合から生まれる。特に、集約・統合思考は「これで他の全てを置き換えられるのではないか?」という考えに基づいており、世界を変えるイノベーションには不可欠な要素だ。

iPhoneやスペースXといったができた経緯も、知の集約・統合にあると言って良いだろう。「知は広く、広く」は本書のこの章に書かれたものをそのまま引用している。

第14章 組織の記憶の理論 C→A→I

最も重要なことに対するあらゆる知識を統合するために協力する。これがCAIサイクルそのものだが、これを基本認識として組織のメンバーで共有する必要を説明したものが本章になる。

第15章 組織の知識創造理論 C→A→I

Thinkers50の殿堂入りを果たした野中郁次郎氏が考案したSECIモデルについてこの章は言及している。SECIモデルは、知を暗黙知と形式知の二つに分類し、共同化、表出化、連結化、内面化のプロセスを通じて、暗黙知と形式知を繰り返すことで組織の知識創造ができることを説いた。そして、今でも尚このSECIモデルに比肩する知識創造理論は生まれていない。しかし、これもCAIサイクルは置き換えられる。

まず、連結化とはまさに知の統合のことだと言える。そして次に内面化は、生きがいという感情も含む概念に還元する作業にあたる。そして共同化は、当然協力主義のことだ。そして、協力主義によって知を集めることが、C→Aにあたることが分かる。

第16章 認知心理学ベースの進化理論 A

これは、知の集約・統合をし、これをルーティン化せよという理論である。これはまさにCAIサイクルのことを指す。

第17章 ダイナミック・ケイパビリティ理論 A→I

経営の不確実性が高い時は、知の統合を用いて新たな生きがいを創造し、イノベーションを起こしていく必要がある。その場合は知の集約・統合が要となる。

第18章 リーダーシップの理論 C→A

「メンバー全員がビジョンをもって、全員がリーダーシップを取りながら、互いに啓蒙し合い、知識意見を交換する姿だ」と本章には書いてあり、これはまさにCAIサイクルと、ティール型より先のパラダイムであることは明らかだろう。

第19章 モチベーションの理論 I→C

本章では、「他者視点のモチベーション」であるプロソーシャルモチベーションと、内発的動機の掛け合わせがモチベーション向上にとって重要だとしている。これはもちろん、生きがいが内発的動機によるもので、かつ貢献し価値を生み出すものと定義しているからそれだけで置き換え可能だ。

さらにCAIサイクルはその生きがいを協力主義のためのものとするから、モチベーションの理論については他の章と比べても特に一致していると言える。

第20章 認知バイアスの理論 A→I

認知バイアスを無くすためには、知の集約・統合が欠かせない。そのためにダイバーシティ&インクルージョンが必要だと本章は言っている。しかし、そのためには外面よりも内面の集約が重要になる。この点も生きがいのための知の統合から導きだすことができる。

第21章 意思決定の理論 A

この章では、直感と論理的思考をどのように組合せて意思決定をするべきかを示している。それどころか「第一にどのような条件で直感が有効になるかについて更なる研究が求められる」と言及されているが、その関係さえも明らかにしたものが、究極型パラダイムである。

組織の生きがい、存在そのものBeingに、人生の目的などを発見する時や、これを極めようとするときに、直感=真のウォーターフォール思考は有効となり、そこから外れて修正する場合には、論理的思考=アジャイル思考が有効になると言える。アジャイル思考と真のウォーターフォール思考の二つを補完し合うことで正しい意思決定をすることができる。

第22章 感情の理論 A

ポジティブ感情が知の探索→集約→統合を促すため、基本的にはポジティブであればポジティブであるほど良い。それどころか、時代が進むにつれて、知の探索によって生み出される破壊的イノベーションのウエイトが、知の深化によって生み出される持続的イノベーションより重くなってきた。

しかし、無限にポジティブだと、知の深化ができず、ウィキペディア人間になってしまう。そこで、どこかのタイミングで、恐れやエゴなどのネガティブな感情も使うことで歯止めを掛け、それによって最適な知の統合を生み出すことが本章の理論になる。

またCAIサイクルにとってもう一つ重要な要素が、Cを極めれば、Aができるようになり、Aを極めればI,Iを極めればCができるようになるという点だ。感情の理論は、知の統合を極めることで生きがいを得るための理論ともいえる。

第23章 センスメイキング理論 I→C

センスメイキング理論は、究極の生きがいをもって、人々を協力へと導くための理論だと言って良い。会社の存在そのものBeingを通じて、組織のストーリーを作ることでメンバー全員のコラボレーションを最大化できることを本理論は示している。

第24章 エンベッドネス理論 C

エンベッドネス理論とは、繋がりが経営とイノベーションにとって重要であるとする理論のことである。これは協力主義のことと同じと言っていい。

さらに、こうした繋がりを作ることで生み出されるイノベーションのことをサイクルイノベーションと呼ぶ。A社とB社は競合するのではなく、協力し、A社のプラットフォームを使って、B社が新たなイノベーションを起こしてプラットフォームを作り、これをA社が使って……という流れで、複数でイノベーションを急加速させることがサイクルイノベーションである。

このサイクルイノベーションを生み出すには、エンベッドネス理論が重要になる。

第25章 「弱いつながりの強さ」理論 A

繋がりが強い場合、そのものとの間で知を共有できなくなり、弱い繋がりでは、そうした制約が弱いため、知の統合が進みやすく強い。とした理論が本章で説明されている。このため、知を共有するブリッジングをする人物や企業が重要な役割を果たすことも説明されている。

しかし、のべつ満遍なく繋がってしまうと、届く連絡を処理するのに時間がかかり過ぎる(そのせいでIに集中できない)という問題も発生する。その時に重要なのは、相手の生きがい、究極的に重要なことに合わせて伝える内容を決めることにある。

「イノベーションは辺境で生まれる」という言葉も、まだ得られていない知が統合されることがイノベーションにとっていかに重要かを物語っている。

第26章 ストラクチャル・ホール理論 A

知が凝り固まっている業界や集団、組織の壁を越えて情報の橋渡しをする人、企業が知の統合を特に行えるとした理論である。ただ知の統合をするための協力を進んで行っていくことが重要というのが、CAIサイクルの要素の中でも強調された章だと言える。

第27章 ソーシャルキャピタル理論 A

この章では、知の探索と深化のバランスが繋がりの強さに依存していることを示している。仲の強い集団だけで閉鎖的な状態と、SNSだけで関係が薄すぎる状態のバランスを取ることで、イノベーションを起こすことができる。これも究極型パラダイムで、ほどよいパラダイムの位置取りをすることに一致する。

第28章 社会学ベースの制度理論 A→I

強制的圧力、模倣的圧力、規範的圧力によって、フィールド内の企業が似たり寄ったりになってしまうことを示す理論である。これに対抗し、究極的な存在と存在目的を得るためには、自らの存在を極めるBeing経営(Iのこと)だけでなく、あらゆる知を集め、統合する知の統合が欠かせない。

第29章 資源依存理論 I→C

自社に対し強く価格交渉をする相手がいれば、その相手との関係が重要なとき、競争せずに味方につけたり、M&Aをすることで、会社を成長させることができる。また、その行動をする場合は会社の存在目的と合うかで決めると良い。企業間の関係も元請け下請けというアンバー型的な世界から、全社がリーダーとなるティール型、そしてその先へと変化しつつある。

第30章 組織エコロジー理論 I→C

この理論が他の理論と違う点は、企業は変わることができないことを前提としている点だ。業界は少産多死→多産少死→少産多死となっていくという。遠未来ジョブ理論では、このあとより先のイノベーションに淘汰される普通のイノベーション(破壊・持続)と、その後も残り続ける恒常的イノベーションを分類している。ただ、それでもほとんどの企業は時代の波に飲まれて倒産か撤退を余儀なくされることを、この理論は説明している。

また社会でレジティマシー(キャズムを超えること)を獲得することが、スタートアップのエクスポネンシャルな成長にとって不可欠な要素である。そのためには、BOLDでも言及されるように、提供するサービスの成長が指数関数で描けるかを見る必要がある。スタートアップ起業家は、石のスープを作る者や、召喚術式のような存在であると言及されるが、説明責任が重要になる。このI→CはCAIサイクルの中でも難易度が高い部分だと言える。

第31章 エコロジーベースの進化理論 A

起業したての段階では、あらゆる知を集めるために多様な人々が集まりイノベーションが起こる。しかし、次第に会社は安定するためにホモフィリー(類似性)を求めるようになり、初めはそれが安定に不可欠だが、やがて似たり寄ったりの集団になってしまう。すると、企業は知の統合が弱り、イノベーションが起こせなくなって、やがて会社そのものが淘汰されていく。これを説明したものが、エコロジーベースの進化理論である。

これの対策としては、そもそも企業の究極的な目的が知の統合にあるものとして、CAIサイクルを組み込んでしまい、常にあらゆる新たな知を統合し続けることが重要となるのだ。また、時代を超えても他のイノベーションによって淘汰されない恒常的イノベーションを手に入れることも対策となる。

また、1000年を超えて続く企業を生み出すには、Being経営によって変わらないことを決めることのほうが重要になる。(1000年間続く企業は主要な製品やサービスが現代でもほとんど変わっていない)

しかし、そうした、どこを変え続け、ずっと変えないのかを決め、真のウォーターフォールとアジャイルの両方を使えなければ、企業は存続できないとした理論が、エコロジーベースの進化理論だと言えるだろう。

第32章 レッドクイーン理論 I

企業が互いに競争すると、互いが加速し合うため、競争力がぐっと上がる。これのおかげで、むしろ企業は競合他社と共に生存率を高めることができる。しかし、その場合は同業界そのものをひっくり返すようなイノベーションには対応する体力や思考ができなくなってしまう。

そこで、重要になるのが、自ら提供する価値が恒常的イノベーションなのか、普通のイノベーションなのか判断することにある。

もしも、提供する価値が恒常的イノベーションならば、ずっと競合他社と競争し続ければ、競争相手と共に半永続的に価値を生み出すことができる。

しかし、提供する価値が普通のイノベーションならば、競合他社を意識し過ぎると競争に駆られ、新たなイノベーションに業界ごと淘汰されてしまうのだ。そのため、その場合は他社を見ず、自らの生きがいを貫くことが重要になる。

このため、提供する価値が恒常的イノベーションか、普通のイノベーションかで戦略が変わることを示したのがレッドクイーン理論である。

この恒常的イノベーションであるか、そうでないか?という部分は大きな示唆を持っているが、究極的な価値がやがていつかの将来には新たなイノベーションに置き換えられるものなのか、置き換えられないものなのか、まで考えることが重要になる。そして、この方法を示したものが遠未来ジョブ理論だ。今回は長すぎるので、次回以降言及することとする。

以上から、CAIサイクルについての説明を終える。

このCAIサイクルは、YouTubeでいくつか自己啓発の動画を無作為に抽出したがどれも置き換え可能であることが分かった。

究極型パラダイムにとって重要な視点は、

「問題は、正しいかどうかではなく、正解が多すぎること」

にあるのだ。だからこそ、このCAIサイクルをPDCAサイクルのように使えば、読むべき自己啓発本や経営学の本を限界まで絞ることができ、今後そうした本と触れ合っても、これはC→Aか。といった形で理解することができる。

究極にはCAIサイクルで、PDCAサイクルやSECIモデルを置き換えて行きたい。しかし、それは今後どのくらい世の中にCAIサイクルを売れるかが勝負になってくる。

ともかく、「Good artist copy, Great artist steal, Ultiate artist update」の精神から、このようにして世の中の多くを置き換え可能なアイデアを誰もが主体的に出していくことが今後重要になってくるだろう。

なにより、こうした統合されたアイデアを使えば、以降で読まなければならない経営本や、自己啓発本を遥かに削減できるのだ。

そういう意味でも、統合思考は今後の社会にとって重要なアイデアとなる。