完全制覇「東大寺」運慶と快慶!一月堂?全御堂説明【奈良】

728年に聖武天皇が我が子の菩提を供養するのが始まりで、やがて大和の国分寺を経て「東大寺」となった。仏殿は「世界最大の木造物」で、南大門は「わが国最大の山門」である。山門に運慶・快慶作の仏像を安置し、皇室ゆかりの宝物を持つ寺である。そう!正倉院も東大寺のものである。

東大寺は大仏殿周辺の仏殿院、二月堂・三月堂の上院、戒壇堂周りの戒壇院と分けたりする人もいる。ちなみに正倉院は北院とか。なお、興福寺と同じく、南都焼討で上院以外の被害は甚大だったらしい。そして、源頼朝の協力のもと重源が再興に働くのだが、阿弥陀信仰にも熱心な天才仏師・快慶が重宝されるようになる。重源ゆかりの寺に快慶あり!!!

毎年10月5日は転害門@国宝で「転害会」があり、東大寺勧進所でレアな美仏で国宝と重文の見仏祭りができる!!さあ~10月5日は古都奈良へ!!は次の別NOTEをどうぞ!!

あと、鎌倉時代の最古の春日造があるのは円成寺(私のNOTE)ですね。

変更履歴

2023/10/05 三月堂、五劫院、東大寺ミュージアム纏めて追加(ページ内検索は「2023/08/01」「2023/08/05」「2023/08/13」「2023/09/03」「2023/10/05」)

2022/06/05 タイトル変更

2021/08/15 初版

2021/08/30 一月堂更新

▼HP

▼アクセス

HP参照

▼祭神・本尊と脇時

※後述の「▼見どころ」参照。

▼見どころ

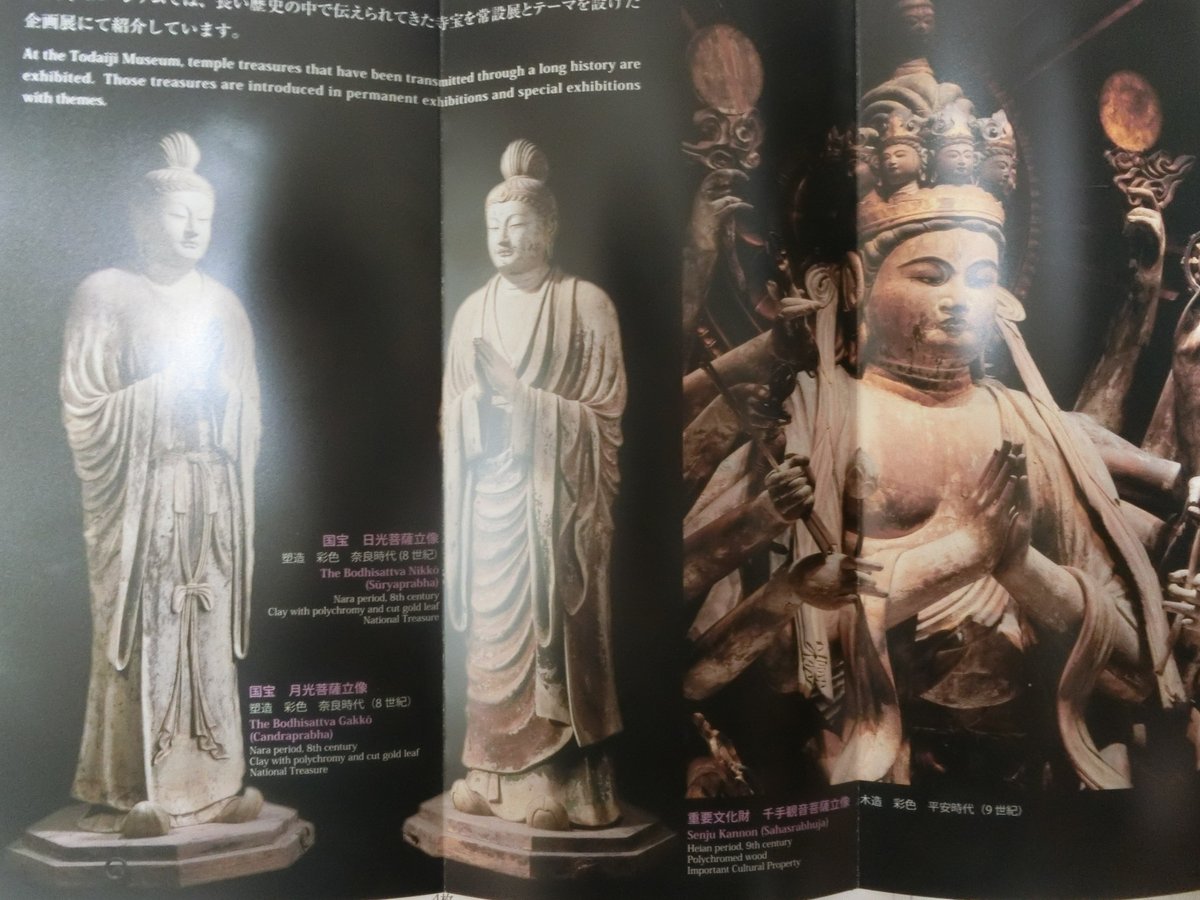

▽東大寺ミュージアム

本NOTEの最後に記載します。

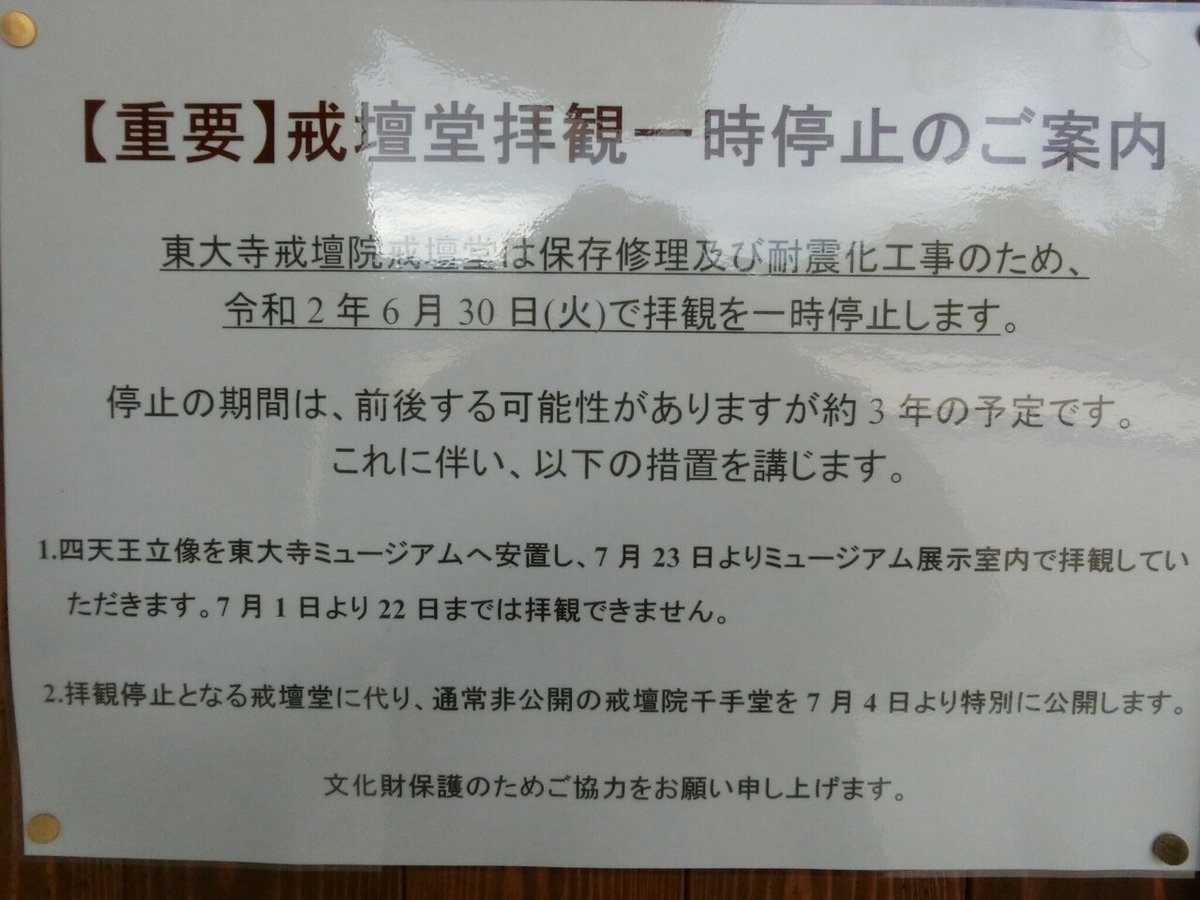

■2020年メモ

2020年から耐震工事などで戒壇堂は3年ほど拝観停止。戒壇堂に安置されている「四天王立像@国宝」は東大寺ミュージアムで見仏可能!!

ということで水曜日に有休を使って、久しぶりの東大寺ミュージアム。拝観者3名!ほぼ貸切り!!!東大寺も鹿以外いない・・。

▽東大寺南大門

まずは朝一に修学旅行&観光客が来る前に行かなければいけません!?

正面から離れたところから見てみると圧巻の大きさで、中の門を見上げると、下層がなく上層の屋根まで見える。

ということは必然的に、この門には2階はないので宝冠釈迦如来&十大弟子はいないということになり、残念な気分だが、この門の注目はやはり「運慶・快慶」作の金剛力士像だろう。

わずか69日で3000点の部品からなる世界最大・最古のプラモデルかも!?

この金剛力士像は有名だが、阿吽の位置が法隆寺(私のNOTE)などと逆である。

また、門外を睨みを利かせるのに内側を向いているのが面白い。東に口を閉じた吽形、西に阿形となり、法隆寺中門とは逆である。このメッセージは何なのだろうか?藤原氏の思惑に気づいた天皇の自身の戒めか?

内側を向いているのは藤原氏の血が流れている天皇が藤原氏の横暴への反省の気持ち・悩みを指しているため内側を向いている説と、京都の醍醐寺(私のNOTE)の平面の東大寺設計書の図の通り造った説がある。

2021年の「奈良国立博物館 ぶつぞう館」には慶派の代表作で運慶・快慶の合同プロジェクトで作った「金剛力士立像@国宝」が安置されている。

写真は2021年の奈良国立博物館・ぶつぞう館に展示した時の写真です。写真OKでした。

さて、運慶・快慶工房のコラボ作品は京都にもある。それは千本釈迦堂(私のNOTE)こと大報恩寺の「十大弟子@重文」である。

唐招提寺にもある「会津八一歌碑」。東大寺南大門をくぐって、大仏殿に行くまでの左側に石碑があります。「おほらかに もろ手のゆびを ひらかれて おほきほとけは あまたらしたり」と詠まれていました。

▽東大寺大仏殿

大きいが横幅は狭い感じて、ちょっと不細工な感じがする。ひとまず、金堂に向かって進むが、注目は「金銅八角燈籠@国宝」で浮彫の工芸は天平時代のものなので、通り過ぎず見るべきスポット!!

奈良の大仏様こと盧舎那仏は日本一でかい!!というのは昔の話で、平成5年に茨城県の牛久阿弥陀大仏が最大らしい。

それはさておき、東大寺大仏殿の内部には、本尊・盧舎那大仏のほか、両脇侍の観音・虚空藏菩薩、そして四天王が安置されていたが、兵火に大仏殿が罹災した際に、大仏は大破し、二菩薩・四天王は焼失。

※ちなみにこの盧舎那仏は密教では大日如来になる。

鎌倉復興期の大仏殿諸尊の像容については、京都・醍醐寺にある「東大寺大仏殿図(書写)」で、四天王の本体および邪鬼の身色、持物や顔の向きに加え、担当した仏師の名が明記されている。

それが正しいとするならば、京都・海住山寺(私のNOTE)が一致していることから、大仏殿四天王像の忠実な模像ではと思われているそうな。(大きな仏像を制作するときに小さいものを作るそう)

※秘仏です。木津川市は秋の特別開扉で見仏できることがある。

最後に数点。

8月7日は「お身拭い」という大仏様(盧舎那仏)のお掃除をする。白装束の僧が大仏様の埃を払う大掃除である。

10月15日は「大仏の秋祭り」が行われる。秋祭りでは盧舎那仏造顕発願慶讃法要(ぞうけんほつがんけいさんほうよう)が行われる。この祭りは、午前中に盧舎那仏造顕発願慶讃法要が行われ、大仏讃歌が奉納され、表千家による献茶式も行われる。午後から鏡池舞楽台で慶讃能として能・狂言が奉納される。

東大寺の裏側!?

▽上院:手向山八幡宮

「たむけやまはちまんぐう」は大分・宇佐八幡宮から分霊し、東大寺の鎮守社として創建。東大寺二月堂や法華堂(三月堂)などの位置する東大寺境内の「上院」エリアに鎮座し、東大寺と深いつながりを有する大きな神社。

東大寺山内の東の行き止まりで鎮守社の役割をしていると思われる。宇佐八幡宮は神仏習合の発祥であり、物申す神としても有名で、源氏を皮切りに様々な武将が崇敬している神社(源氏は鶴岡八幡宮(私のNOTE))。

東大寺大仏造立の際、749年に大分・宇佐八幡宮から勧請され、平城宮の南にあった梨原宮に東大寺の守護神として造営された。手向山八幡宮は宇佐八幡宮の分社では第一号とされ、鎮守八幡宮とも言われていたそうな。快慶らによって1201年に造像された快慶作「僧形八幡神像 @国宝」は博物館で見るより神々しかった!!この仏像は、神護寺(私のNOTE)に伝わる「八幡神」の画像にならって造られていると言われ、こういうところも快慶っぽいところである。また、本像には天皇をはじめとする貴顕の結縁者の名前があり、銘記には快慶を助けた仏師として「運慶」の名前がある。

↓-------2023/08/13

749年、東大寺の大仏造立の際、大分・宇佐八幡宮から勧請

平城宮の南にあった梨原宮に東大寺の守護神として造営

手向山八幡宮は宇佐八幡宮の分社では第一号で、鎮守八幡宮とも言われていた

743年、聖武天皇はに大仏造立の詔を発し、紫香楽宮(滋賀甲賀市信楽町)で大仏の造立が開始

745年、都が平城京に戻ると東大寺で大仏の造立が開始

752年、インド出身の僧・菩提僊那を導師として、大仏開眼供養会を行う

758年、大仏殿が完成

1180年、平重衡の南都焼討によって焼失

1188年、東大寺再建勧進職・重源が再建

1250年、北条時頼が現在の場所に移した

明治維新後の神仏分離により、東大寺から独立

↑-------2023/08/13

本殿には快慶作「僧形八幡神坐像@国宝」が安置されていた。現在は、後述する勧進所の八幡殿に安置されている。2017年の「特別展 快慶 日本人を魅了した仏のかたち」で見た時の衝撃は今でも忘れない。この仏像(神像?)は生きている、呼吸をしていると感じさせる。

毎年10月5日:手向山八幡宮転害会

手向山八幡宮転害会(てがいえ)は749年に手向山八幡宮が東大寺の境内に造営され際、大分・宇佐八幡宮から勧請された祭神が転害門を通って祀られたことに由来している。

転害会(八幡宮祭)が平安時代に行われた際、転害門(てがいもん)が御旅所とされ、鳳輦(ほうれん)・神輿などが中央に安置され、手向山八幡宮に向かったそうな。

転害会では明治維新後の神仏分離により、東大寺に移された手向山八幡宮のご神体・僧形八幡像@国宝が東大寺・八幡殿で特別開扉される。

転害会では神輿・獅子頭が転害門に安置され、祝詞奏上などの神事が行われ、舞楽が奉納される。

主祭神は「応神天皇」で、相殿神として「比売大神」・「仲哀天皇」・「神功皇后」・「仁徳天皇」が祀られている。境内には摂社として若宮神社・住吉神社・高良神社・武内神社・若殿神社があり、見どころの一つでもある。さて、ここの神社の御朱印は寺院の御朱印並みに達筆です。

▽東大寺一月堂(2021.08.30更新)

東大寺にはない!?京都の笠置町にある笠置寺にある!!

▽上院:東大寺二月堂&東大寺二月堂閼伽井屋

本尊は大観音、小観音と呼ばれる2体の十一面観音像で、どちらも何人も見ることを許されない絶対秘仏。

奈良の早春の風物詩である「お水取り」の行事が行われ、ニュースでも取り上げられるので知っているのでは?(松明を持った僧が見上げたお堂を走り回っている映像だが、関西だけ??)

→興成神社

背後に二月堂。祭神は豊玉姫命で、二月堂練行の神社。一説に東大寺八興社の一社とか。(『奈良市史社寺編』)

興成神社(こうじょうじんじゃ)

修二会行法を守護する三社(興成、飯道、遠敷)のひとつで、遠敷明神が若狭より送水された折、黒 白二羽の鵜が岩盤を打ち破って飛び出て、そのあとから甘泉湧出したのが若狭井(わかさい)で、鵜を祀ったのがこの興成神社である。平安時代には「能く不死薬を取りて人に与え食せしめ、長生の齢を保たしむ」という誓願を持つ菩薩として信仰されていた。平安期には既に現在地に鎮座していたと想像される。八大菩薩として現存しているのは当社だけである。

→お水取り

毎年3月1日から3月14日に行われる「修二会(しゅにえ)」のお水を取る井戸「閼伽井屋」は福井の若狭地域に続いていると言われている。

(福井県小浜市の神宮寺・若狭彦/若狭姫神社のお祭りで送られる「お水送り」があるのだが、それは別途。)

修二会では「神名張(じんめいちょう)」が読み上げられる。これは全国の神々を読み上げるのだが、寺なのに神を読み上げるのが面白い。神道のトップ・祭祀である天皇所縁だからといえようか。

二十二社・十六社以外もあり、3132坐(神社)を記されており、13000の神々が読まれ、徐々にスピードを増して読み上げられる。

これは神様が仏を守るとする神仏習合ここにあり!ということだと思う。伊勢神宮は内宮(私のNOTE)とされ、多度大社(私のNOTE)、熱田神宮(私のNOTE)もある。一方出雲系も記されている。面白いのは、伊勢神宮が一番初めではなく、吉野・金峯山寺(私のNOTE)であること。

「過去帳」は東大寺創建に尽力した、天皇、武士、僧が関係なく書かれており、現在も追加されており、1時間近く読み続ける。

この二つは代々、僧たちが書き写されている。752年開始で1度も延期したことがない!これは守り続ける文化だと思う。ここに、疫病や戦争でも守り続けたものがある!!

→二月堂

▽上院:東大寺法華堂(三月堂)

東大寺前身である金鐘寺の堂と言われ、一般的には『三月堂』という呼び名の方が有名か?天平仏が見て取れる!!安置されているのは、本尊は巨大美仏!不空羂索観音@国宝で、そのほかに梵天・帝釈天像@国宝、執金剛神像@国宝、四天王像@国宝、金剛力士像@国宝と国宝祭りになっている。

東大寺は源平合戦と戦国時代の戦火により甚大な被害を受けたが、ここは奇跡的に逃れたお堂で、奈良時代建築の1つであり、堂内に安置する仏像は奈良時代の作で圧巻である。最後に、東大寺ミュージアムに安置されている日光・月光菩薩、弁財天、吉祥天、地蔵菩薩、不動明王も元々はここで安置されていたものとか。

↓-------2023/08/01

ということだが、某テレビ番組より、本来の仏像群は次の通りで、なんと戒壇堂の四天王はここに安置されていたとわかったそうな。

733年、創建(『東大寺要録』より)で東大寺最古のもの

当初は金鐘寺の1部だったようで「羂索堂」と呼ばれていたようだ

毎年行われる法華会から「法華堂」と呼ばれることに

740年、日本最古の華厳経の講義が行われたところ

今でも729年、731年のヒノキの木材がお堂を支えている

法華堂@国宝こと三月堂の右側は鎌倉時代に増設しており、瓦の色が変わるところがあり、そこから左が奈良時代のもの

外陣は鎌倉時代で、内陣は下がったところになる

建物と仏像もすべて奈良時代のもの

本尊は不空羂索観音立像@国宝で、左にもつ羂索で人々を救う

宝冠には1000以上のガラスが装飾されており、ソーダ石灰ガラスなど、日本以外のアジアあたりから輸入しないといけない青いガラスが使われている。また、翡翠、いや勾玉も装飾されているのは唯一無二である

個人的には合掌した手の間の空間が絶妙で気に入っている

左右には梵天立像@国宝と帝釈天立像@国宝を安置している

本尊の四隅には四天王立像@国宝

前面には金剛力士立像@国宝が安置されているのが面白い

この仏像群には本尊と周りの仏像の大きさが謎である

謎なのは脇侍の方が本尊より大きいことである

2011年から3年間、仏像群の修復をしたときに謎が解けたようで、台座が八角の台座であることがヒントだった

不空羂索観音の周りを囲んでいた今の仏像とは違う仏像だった

この台座から、本来の脇侍の答えは、東大寺ミュージアムに安置されている、伝・日光・月光菩薩だったことが確定した

前々から顔が似ているという指摘があり、台座は八角形で、不空羂索観音の台座と一致し、伝・日光・月光菩薩は梵天・帝釈天だったことになる

次に、四天王は、戒壇堂の四天王像@国宝で、こちらも台座は八角形だった

本尊裏の厨子内には本尊の背中合わせで「執金金剛像@国宝」が存在する

法華堂には秘仏も合わせて9体の仏像群だった

※執金金剛像@国宝は12月16日開扉

https://readyfor.jp/projects/hozonchoukoku-shukongoujinこの法華堂の仏像群とレアな宝物装飾は権威・権力がないと無理で、聖武天皇と光明皇后しかありえないと推測されている

台座から729年に伐採した木材であることは判っており、10歳で亡くなった皇太子のためのものではと言われている

この2段の八角形の台座の周りを僧が回って祈りをささげたので、台座の周りには広い空間があったと解釈されている

須弥壇を回るのは二月堂の「お水取り」で今でも行われていることから、ここでも行われていただろうとのこと

(京都・智恩寺でもありますね(私のNOTEは未公開かもしれないので、私の旅行記))次に、なぜ?今の仏像群になったか?というと、疫病・天然痘の流行が関係しており、どこに安置されていた仏像かは概ね確定しているようだ

答えは、現在の大仏殿あたりにあった「大和国分寺」のようだ

理由は、大和国分寺の扁額の周りに今の法華堂本尊の周りの仏像群のミニチュアが彫られているため、大和国分寺の幻の仏像群が三月堂に安置されている説が高い

甲冑をまとった金剛力士像はレアで、ここも一致することから、可能性は高いとする

ということで2023年10月は特別開扉がありますね。

〇2023年10月◆法華堂で国宝・良弁僧正坐像を論議台に安置

奈良市雑司町の東大寺(橋村公英別当)は31日、「東大寺開山良弁僧正千二百五十年御遠忌」の法要、関連行事を発表した。大法要は10月14〜16日の3日間大仏殿で各日午前10時から営まれる。

↑-------2023/08/01

2023年は法華堂で『秘仏 国宝・法華堂執金剛神立像 特別開扉』があった(令和5年10月1日(日)~10月16日(月)拝観時間:午前8時30分から午後4時)。

執金剛神とは金剛杵を持ち甲冑をまとう

奈良時代の塑像の傑作で国宝

右手は振り上げて金剛杵を持つ

左手はこぶしを握り欠陥が浮き出ている

台座は磐座である

執金剛神は平安時代の『日本霊異記』に登場しており、そのときから今に位置に安置されている

長年秘仏であったことから金や衣文がしっかり残っている

執金剛神は良弁の念持仏とも

久しぶりに見入った仏像だ。どう考えても見仏好き集合という感じで、本尊裏側の細い通路に人が群がっていた。高いところに安置されているため、ひな壇チックなものが良いされ、そこから見仏できるようにしてくれている。

京都・金剛院(私のNOTE)にある快慶の執金剛神立像ってここを参考に造ったのかな~。若狭と東大寺の繋がり、快慶作が集中する若狭!偶然じゃない気がする。

そして、慶派神髄の高野山(私のNOTE)の快慶作「執金剛神立像」も見逃せない!!この違い!!やっぱ天才なのだろう。

ちなみに、今と昔ではラインナップが違うんですよね~!!

No.10には執金剛神像です。「執金剛神像=金剛力士像「阿」+「金剛力士像「吽」」の合体したものなんだそうな。

▽上院:東大寺三昧堂(四月堂)

二月堂・三月堂なども立ち並ぶエリアにある小さなお堂。

本来の名前は「三昧堂」で、毎年四月になると法華三昧会と呼ばれる法要が執り行われることから、次第に「四月堂」という通称で呼ばれるようにもなったそうな。

本尊の十一面観音立像は奈良市山間部にあった「桃尾寺」の本尊で、廃寺に伴い二月堂に安置され、ここの本尊に出世した!?

元々の本尊は千手観音で、今は東大寺ミュージアムに出張している。お堂にいる「普賢菩薩坐像」もかつては本尊とされた時期もあり、「普賢堂」と呼ばれた時代もある。

時代によって本尊が比較的頻繁に代替わりしてきた歴史があるようだ。

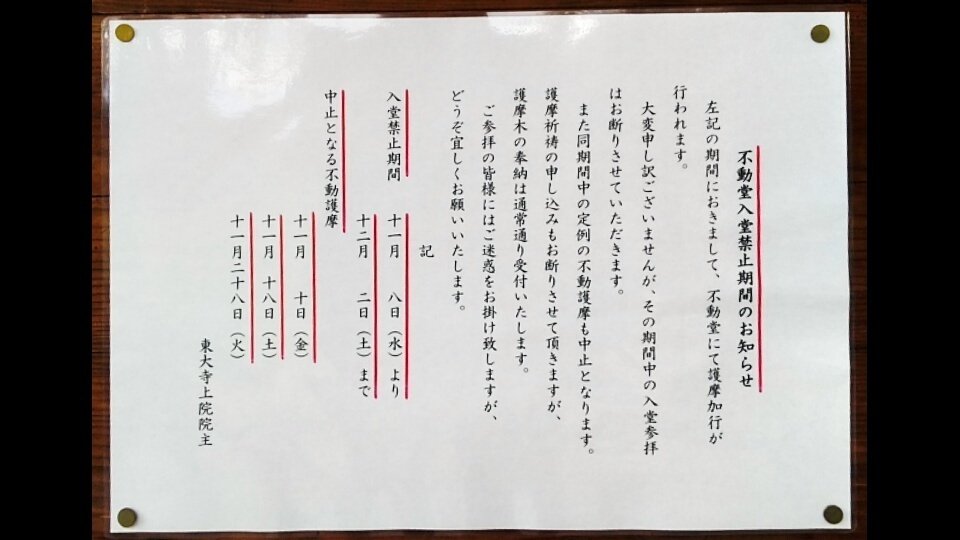

▽飯道神社/東大寺不動堂

三月堂と二月堂の間にあるお堂で、東大寺のお堂の中では二月堂などよりも更に高台にあるお堂。室町時代に出来た新しいお堂だが、護摩行は現在も行われており、毎月10日午前10時、18日午後1時、28日午前10時から実施されている。

二月堂からさらに奥に行くとよい!!

→飯道神社 ※2023/10/05

まずは飯道神社が・・神仏習合がここにもある!!

やっぱ、滋賀県のところから分霊している!!

本社は滋賀県甲賀郡雲井の海抜六六四メートルの飯道山の直下にあり、和銅四年(711)熊野本宮より勧請された修験道の霊場でもある。奈良時代に神宮寺として飯道寺があり、明治期まで存在していた。

二月堂の南東にある当社は、弘安六年(1283)頃にその井垣が修理されているので、鎌倉中期以前からの存在が確認される。但し、二月堂寛文の再建にあたり形式の変更があった模様。

祭神は次の通り

火の神「軻遇突智神(カグツチノカミ)」

土の神「埴山媛命(ハニヤマヒメノミコト)」

五穀の神「稚皇産霊神(ワクムスビノカミ)」

二月堂練行の神社で、実忠和尚の勧請と伝える。二月堂練行の神社であり、飯道神社・遠敷神社・興成神社は、いずれも二月堂鎮守社。

では本社を少し紹介。

町域北東端にそびえる飯道山山頂にある古社。奈良時代に建てられ、平安期には神仏習台の飯道寺として栄えましたが、兵火のため焼失し、現在の本殿は江戸時代の初期(慶安3年、1650年)に再現されたもので、国の重要文化財として、豪華な桃山様式の建築美を誇り、歴史の重みを伝えています。近年、修復事業により、創建当初の姿が再現されました。

そういえば、甲賀にもアフロ仏いるよな・・エビデンスは、次の私のじゃらん旅行記と私のNOTE。

甲賀凄いな・・まだまだ行くところがありそうだ・・。

→不動堂

三月堂と二月堂の高台にあるお堂で、室町時代に出来た新しいお堂だが、護摩行は現在も行われており、毎月10日午前10時、18日午後1時、28日午前10時から実施されている。

→弁財天

不動堂を下るとここに行ける。

▽東大寺開山堂(良弁堂)

東大寺を開山した「良弁坐像@国宝」を安置しているお堂で、良弁堂ともよばれる。内陣中央には八角造の厨子がある。通常は中へは入れないが、良弁の命日である12月16日のみ秘仏開扉され、拝観することができる。

▽東大寺俊乗堂/東大寺行基堂/東大寺念佛堂/東大寺鐘楼

行基堂、俊乗堂、念仏堂はセット。

→俊乗堂@重文

堂内には快慶作・三尺阿弥陀如来像@重文、平安末期の愛染明王像@重文が安置されている。7月5日、12月16日に堂内は開かれ「俊乗房重源上人坐像@国宝」が見仏できる。

→行基堂

鐘楼の近くにあり、行基菩薩坐像を安置する。行基は東大寺大仏殿と大仏鋳造の勧進を行い民衆に大人気だった人です。堂内の坐像は行基菩薩の墓のある生駒市・竹林寺の模刻像なんだそうな。

→鐘楼

行基堂、俊乗堂、念仏堂はセット。ここの梵鐘は「奈良太郎」と言われ、京都市宇治市の平等院、滋賀県大津市の園城寺こと三井寺(私のNOTE)と日本三名鐘と言われている。勢いの東大寺、形の平等院、声の園城寺という。

→念仏堂@重文

行基堂、俊乗堂、念仏堂はセット。鐘楼近くで地蔵菩薩坐像を安置している。もとは「地蔵堂」といわれ、地蔵菩薩坐像@重文は、1237年に仏師・康清が造ったことが分かっている。康清は運慶の孫にあたる慶派の仏師なんだそう。ヒノキの寄木で像高2メートル以上の坐像である。

墨書銘には、雲慶(運慶のこと)、康勝ら15人の冥福を祈る旨が書かれていたそうです。

→鑰取神社(手向山八幡宮境内末社)※2023/10/05

祭神は瀬織津媛命(セオリツヒメノミコト)。

鑰取神社は長い参道の途中にあり東大寺の御堂と手向山八幡宮境内末社・白山神社が近くにある。創建由緒等は不明。「鑰取」とは倉庫などの「鑰(鍵)」を預かる役職で「印鑰社(いんにゃくのやしろ、いんやくのやしろ)」などと同等の神社と思われる。

→白山神社(手向山八幡宮境内末社)※2023/10/05

白山神社は鑰取神社から少し坂道を下った場所に鎮座する。祭神は白山比メ神である。

▽東大寺俊乗堂・行基堂・念佛堂・鐘楼から指図堂

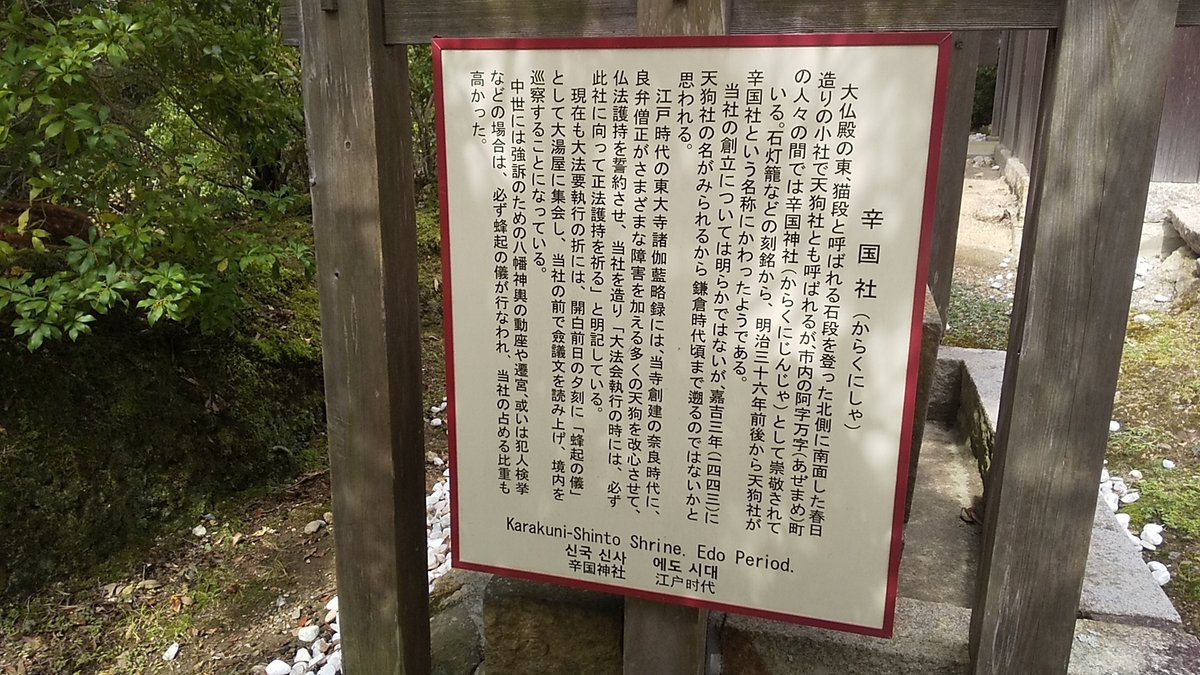

→辛国神社

東大寺大仏殿を観ながら階段を下ると右側にある。「からくにじんじゃ」と読み「天狗社」とも呼ばれている東大寺境内の小さな神社。

東大寺創建の時に、妨害を繰り返した天狗を鎮めるための神社とか。東大寺創建時に様々な障害をもたらした天狗たちを良弁僧正が改心させ、仏法護持を誓約させて祀ったといわれている。

「辛国神社」という名称は明治期に新しく生まれたものだそうで、室町期頃からあったとされるのだが「天狗社」と呼ばれてきたようだ。

白石が敷かれているな。行かなきゃ!?

大仏殿の東、猫段と呼ばれる石段を登った北側に南面した春日造りの小社で天狗社とも呼ばれるが、市内の阿字万字(あぜまめ)町の人々の間では辛国神社(からくにじんじゃ)として崇敬されている。石灯籠などの刻銘から、明治36年前後から天狗社が辛国社という名称に変わったようである。

当社の創立については明らかではないが、嘉吉3年(1443年)に天狗社の名がみられるから、鎌倉時代頃まで遡るのではないかと思われる。江戸時代の東大寺諸伽藍略録には、当寺創建の奈良時代に、良弁僧正が様々な障害を加える多くの天狗を改心させて、仏法護持を誓約させ、当社を造り「大法会執行の時には、必ず此社に向かって正法護持を祈る」と明記している。

現在も大法要執行の折には、関白前日の夕刻に「蜂起の儀」として大湯屋に集会し、当社の前で僉議文を読み上げ、集会を巡察することになっている。

中世には強訴のための八幡神輿の動座や遷宮、或いは犯人検挙などの場合は、必ず蜂起の儀が行われ、当社の占める比重も高かった。

割拝殿!!

おみくじの額があるのだが、どこで引くのか・・?と、本殿に目を移すと左にあった!!

おみくじの台には「月と太陽」だろうものがある。月読と天照か??

あっ、祭神は「韓国翁(からくにのおきな)」です。東大寺創建に携わった渡来人達を神格化したものとか。

辛国神社は葛井寺近くにあるので、そことの関係も疑いたいところである。大阪の辛国神社は、「春日社」と呼ばれ、興福寺(私のNOTE)から神主が補任されていたそう。

祭神は、物部の祖「ニギハヤヒ」、春日系「アメノコヤネ」、出雲系「スサノオ」となっている。500年頃に、物部氏か辛国氏が創建したとしている。雄略天皇の時代に創建された神社で地方を治める物部氏が祖神を祀って神社をつくり、辛国氏が祭祀をつとめたことから辛国神社と称するようになったようだ。室町時代に奈良・春日大社より春日大明神を合祀し、1908年に近くの長野神社も合祀した。

私のじゃらん旅行記は次の通り。

延喜式では大阪に「辛國神社」とあったようだが、1801年の時点では「春日社」だったよう。式内社としての元の「辛国神社」で呼ばれるようになったのは明治になってからだとか。

ということで「辛国神社」は大阪も奈良も複雑な歴史背景となんらなの歴史的関係があるように見える。

→子安神社

▽東大寺指図堂:快慶作「地蔵菩薩立像@重文」

東大寺勧進所(八幡殿/阿弥陀堂/公慶堂)のすぐ近く。

大仏殿再建を目指し大仏殿の大きな指図(さしず:設計図)を収めるお堂として指図堂が建てられたが、大仏殿復興の後、浄土宗徒の願いにより法然上人ゆかりの霊場として建て替えられた。

指図堂は法然上人ゆかりのお堂で、知名度は低く、入っていいのかわかりかねるが入堂拝観可である。

大仏殿再建を目指し大仏殿の大きな指図(さしず:設計図)を収めるお堂として指図堂が建てられたが、大仏殿復興の後、浄土宗徒の願いにより法然上人ゆかりの霊場として建て替えられた。「地蔵菩薩立像@重文」は、「巧匠法橋快慶」の刻銘がある。 思い切って聞いてみた。「写真OKですか?」と。「OKです」とのこと。ということで東大寺でもしかしたら唯一の堂内写真OKのところです。

THE阿弥陀三尊!前のめりしているし、脇侍が順番に立ち上がっている~。面白い!!!

そして次が問題作である!?そう大仏殿と同じく廬舎那仏なのだが・・・。

んっ。。。。印相が金剛界式大日如来の智拳印だ・・。なんでや~。顔と胴体を見ると造り変えたのかなと思ったのだが、どうも大陸では一時期造られたことがあったようですね。初めて見た・・。

→庭園

▽東大寺勧進所八幡殿・勧進所阿弥陀堂・勧進所公慶堂 ※毎年10月15日のみ公開

10月5日は「勧進所八幡殿」で快慶作「僧形八幡神坐像@国宝」の御開帳。「勧進所阿弥陀堂」では「五劫思惟阿弥陀如来坐像」が御開帳。

東大寺・勧進所の敷地内に、正面に僧形八幡神像@国宝を安置する「八幡堂」、右にアフロ仏@重文を安置する「阿弥陀堂」、左に公慶上人坐像@重文を安置する「公慶堂」がある。

10月5日は「勧進所」で僧形八幡神坐像@国宝と五劫思惟阿弥陀如来坐像が公開されるが、公慶堂では「公慶上人坐像@重文」も拝観可能。八幡殿/阿弥陀堂/公慶堂の3堂はセットである!!

→公慶堂

本尊「公慶上人坐像@重文」は1706年作で像高69.7cm。

公慶上人は、1567年の三好・松永の兵火で焼失した大仏殿の再興に尽力した方で、厨子の中に入っている。堂内には地蔵菩薩、不動明王も安置されている。

重源は61歳から86歳まで東大寺復興に尽力するが、1567年には法華堂(三月堂)・二月堂・転害門以外は無くなった・・・

大仏は野ざらしになっていたようだ・・・

1650年ごろ、公慶は立ち上がる

1684年、幕府に大仏殿の再興を直訴し、復興許可を得るが、補助金はなかった

大仏復興を願い亡くなられたようで、仏像になったようだ

片眼が赤いのは大仏への悲しみか、道半ばでの涙なのか?

→阿弥陀堂

東大寺阿弥陀堂とも言われ、本尊は作例数が少ない「五劫思惟阿弥陀如来坐像@重文」。像高106cmで丸みを帯びたシルエットである。公式HPに仏像の写真がありますね。

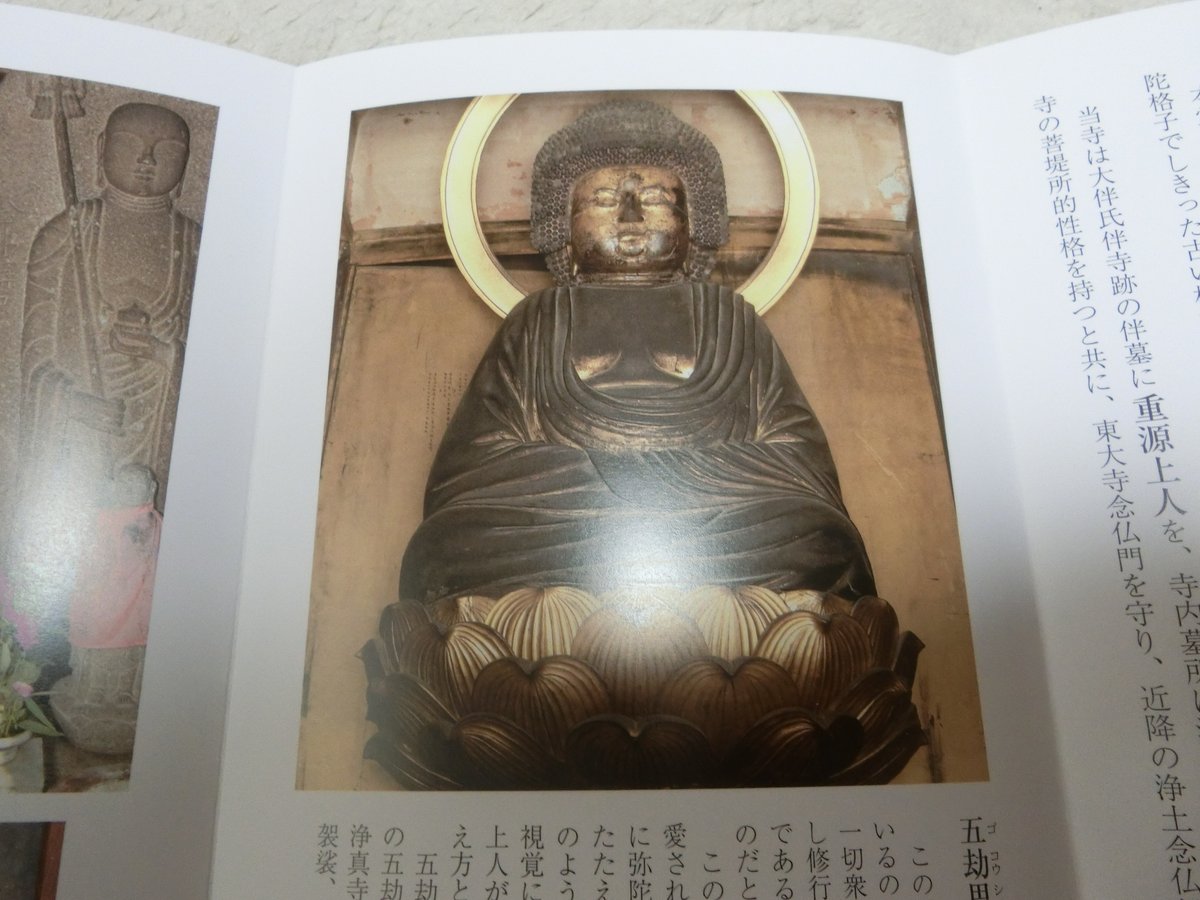

悟りをひらくため長い長い時間座して瞑想していたために髪が伸びたという姿で、東大寺北にある末寺「五劫院」の本尊も同様式・形式だが、五劫院の像は手を腹前で組むも、衣の下になって見えない。

一方、勧進所像は合掌しているという点が相違点である。 また、全体の印象は、五刧院像の方がエキゾチックな感じで、勧進所像は安定感がある。

最後に、脇侍の勢至・観音菩薩像や四天王像も見事。本当に素晴らしいお堂。四天王ってちょっと海住山寺(私のNOTE)との繋がりも感じたのは私だけか・・?

→八幡殿:快慶作「僧形八幡神坐像@国宝」※10月5日秘仏開扉

毎年10月5日に快慶作「僧形八幡神坐像@国宝」が公開される。

東大寺の鎮守八幡宮(現在の手向山八幡神社)の御神体であったが、明治初年の神仏分離・廃仏毀釈によって、東大寺に移されたもの。

長文の墨書銘があり、その中には、後鳥羽天皇や七条・八条両女院、仁和寺守覚法親王を始め、今はなき後白河院、東大寺別当弁暁や造像に従事した快慶を中心にした結縁の仏師、銅細工師業基、漆工、笠置寺貞慶の叔父・澄憲の名も記されている。

手向山八幡宮の本尊

明治の神仏分離令で今のところに安置されるようになる

1180年、南都焼き討ちで本堂も焼失するが、重源が復興させる

重源といえば仏師・快慶に仏像を任せることが多いので、ここでもなんだという感じ

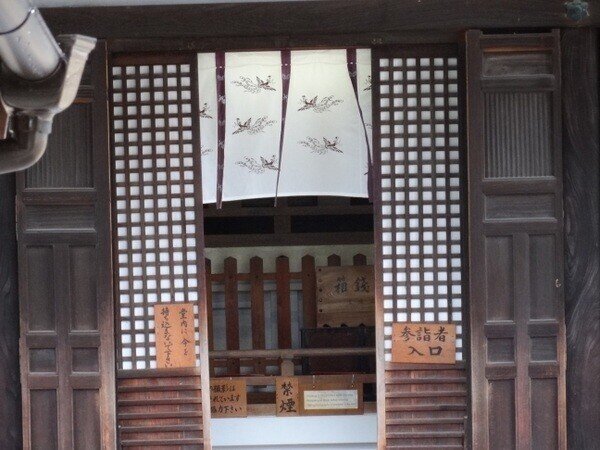

▽東大寺戒壇堂

この先に日本一の有名な四天王が安置されています。

堂内は暗く、ペンライトも禁止のため、目を凝らしてみるしかないですが、この暗さは次第に慣れてきますのでじっくり見てください!!こんなによい仏像があるのに、人が少ないのは不思議・・・。

■2020年から工事中!

2020年から耐震工事などで3年ほど拝観停止。戒壇堂に安置されている「四天王立像@国宝」は東大寺ミュージアムで見仏可能。日本を代表する四天王が近くで明るいところで見られるチャンスです!

↓-------2023/08/01

■2023年10月から再開

奈良市にある東大寺は耐震改修工事などのため3年あまり停止していた「戒壇堂」の拝観を10月から再開すると発表しました。

↑-------2023/08/01

↓-----2023/10/05

↑-----2023/10/05

▽東大寺千手堂★通常非公開

東大寺千手堂は戒壇堂横にある通常非公開寺院。

2020年に戒壇堂改修工事に伴い、2013年4月以来7年ぶりに公開された。

----↓2023/08/05

そして、2023年で特別公開終了です。(´;ω;`)ウゥゥ

----↑2023/08/05

千手堂は戒壇堂の西側に位置し、寺によると鎌倉時代の学僧・円照(えんしょう)上人が建立した。戦国時代に三好・松永の戦いの兵火で焼失したが、江戸時代初期に再建。

千手堂の中央には、彩色が綺麗に残る厨子があり、その中に本尊「千手観音立像@重文」や「四天王立像@重文」が安置されている。北側には、江戸時代作の「鑑真和上像坐像@重文」南側には、西大寺並みの美しさと迫力を持つ「愛染明王坐像@重文」が安置されている。

千手観音立像@重文は四天王立像@重文と共に厨子(ずし)に納められていた。東大寺で戒律を授けた鑑真和上坐像@重文なども安置されている。8:30~16:00で600円/人。

▽東大寺:転害門@国宝

1180年、平重衡による南都焼討で避難した

1567年、松永・三好の合戦でも焼失を免れた

転害門は「悪七兵衛(あくしちびょうえ)」とも言われた平景清が源頼朝を暗殺する為に隠れたという伝承から景清門とも言われている

転害門は大仏殿の西北にあったことから吉祥の位置とされ、害を転ずるということから転害門と言われるようになったそうな

境内西北、正倉院の西側にある八脚門。2回の大火にも焼け残った代物で国宝である。10月5日の転害会では、東大寺『勧進所』の「八幡殿」と「阿弥陀堂」にて、「僧形八幡神坐像@国宝&快慶作」や、アフロ仏像で有名な「五劫思惟阿弥陀如来坐像@重文」 が公開される。

そうだ!「東大寺=アフロ仏」の宝庫ですね。アベノハルカスの東大寺の展示会ではアフロ仏が並んでおり圧巻でしたね。

→転害会

「転害会」では明治の神仏分離(廃仏毀釈)により、東大寺に移された手向山八幡宮のご神体「僧形八幡像@国宝」が東大寺・八幡殿で特別開扉される。

▽五劫院 ※アフロ仏

俊乗坊重源が開山

重源が宋から招来したと伝えられる「五劫思惟阿弥陀仏坐像@重文」を本尊とする

1624年、本堂再建

本堂は内陣と外陣を阿弥陀格子でしきった古い様式で、一般的な阿弥陀堂

この様式の造りは国宝が多い認識である

1645年、山門建立

夏に公開される!!通称「アフロ仏像」こと「五劫思惟阿弥陀仏坐像@重文」。人々が幸せになるにはどうすればよいのか?を考え続けた結果、髪は伸びアフロになったとか・・。

あべのハルカスの美術館で仏像アフロが数体勢ぞろいしたいたときは、みんな見入っていたんですけど、来る人は少ない・・・。公開時以外でも事前予約で見ることができます。

寺ではチャーミングなアフロは厨子により見にくい形になっていた・・。檀家と思われる人が多くおりお世話していたが、そんなにお手伝いさんいりますか・・とも・・。

「劫」とは非常に長い時間を表し、人々が幸せになるにはどうすればよいのか?考えすぎて、アフロヘアー(螺髪)になったとさ。

ちなみに、石仏「見返り地蔵(別名:朝日地蔵)」がいます。見返り系と言えば「永観遅し」で有名な、京都・永観堂の「見返り阿弥陀」ですね。ここと繋がりが強い寺のようですね。

▼東大寺ミュージアム記録

→2023/08/05

2018年頃かな??戒壇堂が修復開始するため、四天王@国宝が東大寺ミュージアムに移った。そのときに間近で見仏したのだが、8月で戻るようなので、最後に見仏へ!!

数年間限定だが、東大寺二月堂の本尊をお守りした脇侍と四天王が東大寺ミュージアムで向かい合って同窓会していましたね。いつか三月堂で再会してほしいですね。

ミュージアムの説明でも、日光・月光菩薩、四天王は三月堂のものであろうと言いきってはいなかったが、断言している説明だったと記憶している。

▼旅行記

▼セットで行くところ

奈良国立博物館、興福寺と春日大社、氷室神社など

▼仏像展

▽2012年:あべのハルカス「東大寺展」

▽2017年:奈良博「快慶展」

東大寺の「僧形八幡神坐像@国宝」は年一回公開される快慶作の仏像?いや神像?で、呼吸をして生きている。

俊乗堂には「阿弥陀如来立像@重文」と快慶所縁のものが多い。

その他として東大寺には、快慶には珍しい「聖観音@重文」が安置されている。快慶は兵庫県豊岡市にあるお腹ポッコリ仏で有名な「達身寺」との繋がりがあることを記している書も東大寺にある。

▼秘仏開扉

▼勉強セット YYYYMMDD更新

大仏で有名な奈良の「東大寺」に行こう! 歴史や見どころ 完全ガイド

-

#クリエイターフェス

#神社仏閣

#神社

#神社巡り

#やんまあ

#やんまあ旅行記

#やんまあ神社仏閣

#仏像

#旅のフォトアルバム

#わたしの旅行記

#一度は行きたいあの場所

#人文学

#神仏習合

#奈良

#国宝

#慶派

#運慶

#快慶

#運慶快慶

#八幡

#東大寺

#奈良

#聖武天皇

#二月堂

#三月堂

#戒壇堂

#正倉院

#源頼朝

#重源

#転害門

#転害会

#東大寺ミュージアム

#東大寺南大門

#大仏殿

#金銅八角燈籠

#盧舎那大仏

#虚空藏菩薩

#東大寺大仏殿図

#お身拭い

#手向山八幡宮

#鎮守八幡宮

#僧形八幡神像

#南都焼討

#二月堂

#十一面観音

#修二会

#法華堂

#金鐘寺

#不空羂索観音

#梵天

#帝釈天

#執金剛神像

#良弁

#三昧堂

#十一面観音

#桃尾寺

#普賢菩薩

#普賢堂

#不動堂

#飯道神社

#開山堂

#良弁堂

#俊乗堂

#行基堂

#念佛堂

#鐘楼

#三尺阿弥陀

#愛染明王

#俊乗房重源上人坐像

#行基菩薩

#奈良太郎

#鑰取神社

#セオリツ

#白山神社

#辛国神社

#子安神社

#指図堂

#法然

#勧進所八幡殿

#勧進所阿弥陀堂

#勧進所公慶堂

#八幡殿

#阿弥陀堂

#五劫思惟阿弥陀如来

#八幡堂

#東大寺阿弥陀堂

#東大寺千手堂

#五劫院

#アフロ仏