超有名「浅草寺」はモロ神仏習合「浅草神社」「三宝荒神堂」【東京シリーズ】【上野浅草シリーズ】

628年に創建され「浅草寺」は、東京最古の寺であり、神仏習合が続く神社仏閣である。江戸の街を護る鬼門でもある「浅草寺」は「あさくさでら」と呼んでしまいそうですが「せんそうじ」と読む。

美術館の図録で重くなったカバンを駅のコインロッカーに預けて、いざ浅草こと浅草寺へ!!面白い!!参道両側に店が並び、いつもお祭り状態ですね。

いざ浅草寺へ!この後、東京スカイツリーへ!!そして、その横にはう○こ風味の有名なオブジェがあるではないか!!さて地下に降りて電車で向かいます。

変更履歴

2024/02/27 浅草神社に三社祭り情報引用(https://www.tokyo-np.co.jp/article/310024)

2024/02/12 参拝したので写真増量(「2024年1月27日」でページ内検索)

2023/03/23 初版

▼HP

▼アクセス

▼祭神・本尊と脇時

※後述「▼見どころ」参照

▼見どころ

ちょっと歴史を箇条書きです。

1400年の歴史を持つ古寺

『浅草寺縁起』では628年に漁師の兄弟が魚は釣れないが観音様を釣る(網にかかる)、捨てるが、また観音が釣れる。そんな日が続き、庵に安置したのがはじまり(という、ほんまかいなという寺アルアル)

645年に観音が「見ちゃやーよ」と言ったので秘仏に・・。

室町時代の古書には境内から石棺や奈良時代の遺物が発見され、近くまで海だった。

▽浅草寺

628年、現在の隅田川で投網漁をしていた漁師の兄弟の網に、観音像がかかる。この地域の豪族が、その観音像を拝して出家し、自宅を寺としたことが『浅草寺』の始まりと伝えられている。

その後、645年に勝海上人が『観音堂』を修理し、本尊を絶対秘仏と定めたそうな。

→雷門(風雷神門)

超有名な雷門の正式名称は「風雷神門」。初代「雷門」に相当する門は、942年頃、平公雅(たいらのきんまさ)が武蔵守になることができたお礼として作られたと言われている。1865年の火事で焼失し、1960年に松下幸之助の寄進により復活した。

8:54着で、結構、参拝客がいるのにびっくり。この右手に観光協会があるのですが、9:00からなので、パンフレットは入手できず。次回は昼以降に来ようと思う。

本日朝一なので手水舎で清めた。最近神社では清めるが、寺ではしていない気がするなとふと思った。だいたい寺が開く前に神社に行くからな~と言い訳しつつ・・。

→表参道「仲見世」

始まりは江戸中期の元禄・享保頃といわれ、境内掃除の賦役を命じられていた人々に、境内・参道での出店営業の特権が与えられたことによる。1885年には、洋風レンガ造りの近代的な「仲見世」が誕生したが、関東大震災で焼失したという。

江戸時代に仲見世に実在した門前のきびだんごを再現し、昭和27年の創業した人気店「浅草きびだんご あづま」ですね!!参拝後に通ったときは、修学旅行生などで人がごった返していました。

有名な「浅草九重」ですね。あげまんじゅうで有名です。抹茶など多くの種類があり、次々に色々な人が買っていく。ここ以外にも「あげまんじゅう」は売られているが、ここが有名のようだ!!

あげまんじゅう@130円は本当に美味しいのか怪しんでいたが、美味しいですね!!もっちりお餅に満足いく餡が絶妙!!甘すぎないのもよい!!

→宝蔵門と仁王像

徳川家光の寄進によって本堂、五重塔とともに再建。そして、1945年の空襲により焼失し再建された。仁王像が安置されているので「仁王門」と呼ばれていたが、再建後は収蔵室が作られ宝物が収蔵されるようになったことで「宝蔵門」と呼ばれるようになったとさ。

浅草寺の宝物も兼ねて奉納された。左右には金剛力士像が安置されている。ということはこの門の上には仏像が安置されているのか??ベタに行けば、宝冠釈迦如来と十六羅漢なのかな。

→五重塔

境内に入ると5重塔と本堂が見える。本堂は延暦寺や鞍馬寺などと同様に距離は長く、秘仏のため厨子が閉まっている。ただ、参拝客は多く、次々と参拝客が本堂に入っていく。

→本堂

本堂天井はなかなか見どころのある天井絵である。本堂右側に出ると浅草神社で、左に出ると神仏習合の名残があるお堂?神社が多い!!左に出ると「影向堂」があり、御朱印行列ができている。御朱印は神社のみのため、お堂に上がり見仏してみた。中央には聖観音坐像で左右に干支に所縁のある仏像が安置されている。んっ??勢至菩薩や文殊菩薩はわかるけど不動明王ってなんの干支???

長野・善光寺と同じく本尊は絶対秘仏であるため「お前立本尊」とする。お前立本尊とは秘仏であり一般に公開できない本尊のかわりに安置されている本尊。

→影向堂(ようごうどう)

内陣須弥壇の中央に聖観世音菩薩、その左右に干支ごとの守り本尊八体が安置されている。

・子(ね):千手観音菩薩

・丑(うし)・寅(とら):虚空蔵菩薩

・卯(う):文殊菩薩

・辰(たつ)・巳(み):普賢菩薩

・午(うま):勢至菩薩

・未(ひつじ)・申(さる):大日如来

・酉(とり):不動明王

・戌(いぬ)・亥(い):阿弥陀如来

→影向堂から淡島社

影向堂の奥にあるのが「六角堂」で、室町時代に建立で、都内最古の木造建造物のようだ。

本尊は、日数を定めて祈願すれば霊験があるという日限地蔵尊が安置されている。

浅草寺本堂からほど近い影向堂、薬師堂のすぐ裏にある、秩父の三峯神社の末社「三峯社」がある。江戸時代には火事が多かったため、江戸市中には火防祈願のための三峯神社から勧請した説がある。

さらにブラブラ。

右に「九頭龍権現」で左に「金龍権現」となっている。祀られているのは龍神で、九頭龍権現の龍神は、戸隠神社奥宮から勧請。

でた~境内には「一言不動尊」あり。「1つだけ願掛け」すると願いが叶うと言われているので、奈良・葛城のヒトコトヌシなのだろう。仏教では厳しい不動明王と習合したのかな。。

→影向堂から淡島社途中「薬師堂」

薬師如来とその分身の十二神将、冥界で死者の罪業を裁く十王を安置する。江戸3代将軍・徳川家光公が寄進したお堂で、浅草寺に残る古建築の一つです。

→淡島堂(あわしまどう)

元禄年間(1688~1704)、紀伊国(現在の和歌山県と三重県南部)加太の淡島明神を勧請して建てられた。現在の建物は、ひと時ご本尊様をお守りしたことがある。東京大空襲で本堂が焼失した後、仮本堂となったのである。やがて影向堂として現二天門の南に移り、平成6年に今の地に移築される。

加太淡島神社の祭神は少彦名命で、淡島という小島に鎮座しているため、淡島明神の俗称がある。このことから浅草寺では淡島堂と呼んでいる。淡島堂には、本尊の阿弥陀如来像、淡島明神像と本地仏の虚空蔵菩薩像、取子地蔵尊などが安置されている。本地仏とは、日本の神は、仏教の仏が姿をかえて現れたものとする本地垂迹説によるもので、神の本当の姿である仏を指す。

淡島明神は女性の守り神として信仰を集め、江戸時代は「淡島の願人」と呼ばれる人びとがおり、江戸市中で婦女子に淡島明神の信仰を説いてまわっていた。現在、淡島堂を中心とした行事に、2月8日の針供養会がある。

境内左に江戸時代に建てた「淡嶋堂」発見!!

淡嶋と言えば和歌山・加太にある人形供養で有名な「淡嶋神社」からの勧請ということ。淡嶋大明神(本地仏:虚空菩薩)ということだが、堂内には阿弥陀如来坐像が安置されていた。灯籠の下をくぐる「灯籠胎内くぐり」など、誰も来ないが、オススメスポットである。この周りには奈良・葛城一言主神社ではなく「一言不動尊」を安置するお堂があったり、なんか神仏習合遊園地になっている。。

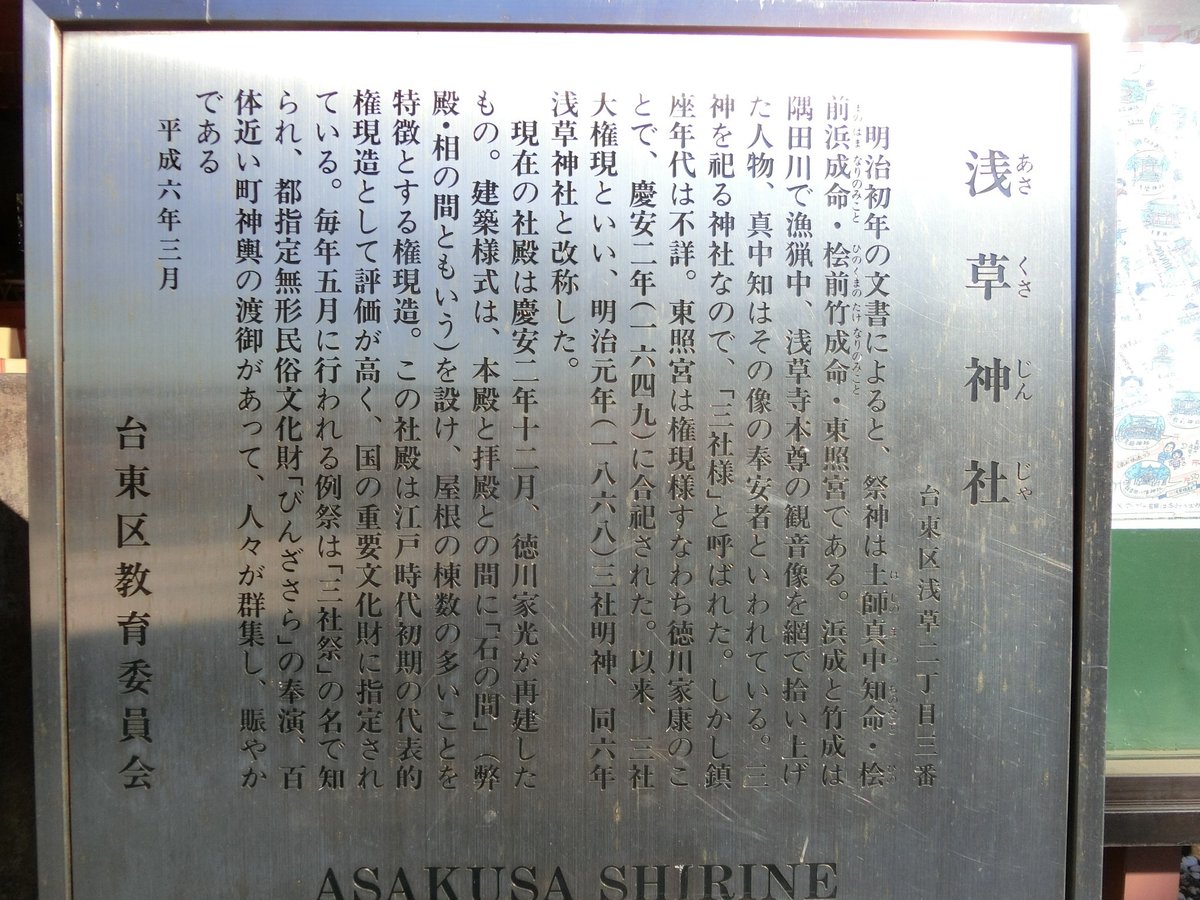

▽浅草神社

浅草寺ができた後、浅草寺を創建した土師氏の子孫が「聖観世音菩薩」から夢の中でお告げを受けます。その内容は、「聖観世音菩薩を浅草寺に祀った3人の功績は称すべきものだから、浅草寺の傍らに3人を祀った三社権現を建てなさい」というもの。これが今の「浅草神社」である。

推古天皇の628年に漁師の兄弟が、浅草浦で漁をしていたところ、その日に限り一匹の魚も獲れず、投網に掛かるのはただ人形の尊像だった。それが観音像とは知らずに、幾度か海中に投げ入れ何度場所を変えても同じ事の繰り返す。そして、当時郷土の文化人・土師真中知にその日の出来事を語ったところ「これぞ聖観世音菩薩の仏像にして現世御利益仏たり、自らも帰依の念深き仏体である」となり祀ったらしい。ということで、完全に神仏習合を残しているということだ。気になるのは廃仏毀釈の時はどうしたのだろうか??

→示現会

3月17日は「浅草寺縁起」に基づいて浅草の町の誕生を祝う「浅草寺本尊示現会(じげんえ)」がある。

浅草神社の三社祭に使われる宮神輿三基に神霊を移し、氏子らが隣接する浅草寺の本堂へ担ぎ上げる「堂上げ」の後、読経が行われる。

三基の神輿は本堂に一晩安置される。18日は本堂からの「堂下げ」に続き、引き台に載せた神輿が浅草の町を回る「町中移御」の後、浅草神社に戻る。

→被官稲荷社

ほお~1854年なので新しいけど本宮・伏見稲荷大社(私のNOTE)から勧請ですね。

▽三宝荒神堂

浅草寺の宝蔵門(仁王門)左にある「三宝荒神堂」は「さんぽうこうじんどう」と読む。ほぼ、人が流れていないところだが、兵庫・清荒神と同じく霊験あらたか。荒神は「仏・法・僧」の三つの宝を守る神様なので「三宝荒神」という。

▼旅行記

▼セットで行くところ

▼仏像展

▽2021年 東博「浅草寺のみほとけ」

#浅草寺

#浅草神社

#三宝荒神堂

#東京シリーズ

#上野浅草シリーズ

#神社仏閣

#神社

#仏像

#東京

#台東区

#浅草寺

#神仏習合

#浅草神社

#三宝荒神堂

#東京シリーズ

#上野浅草シリーズ

#東京最古

#浅草寺縁起

#観音堂

#絶対秘仏

#雷門

#風雷神門

#平公雅

#仲見世

#浅草きびだんご

#あづま

#浅草九重

#あげまんじゅう

#宝蔵門

#仁王像

#徳川家光

#金剛力士

#宝冠釈迦如来

#十六羅漢

#五重塔

#延暦寺

#鞍馬寺

#影向堂

#勢至菩薩

#文殊菩薩

#不動明王

#お前立本尊

#影向堂

#聖観音

#千手観音

#虚空蔵菩薩

#文殊菩薩

#大日如来

#阿弥陀如来

#淡島社

#六角堂

#日限地蔵尊

#三峯神社

#九頭龍権現

#金龍権現

#薬師堂

#薬師如来

#淡島明神

#神社仏閣

#神社

#神社巡り

#やんまあ

#やんまあ旅行記

#旅行記

#やんまあ神社仏閣

#仏像

#旅のフォトアルバム

#わたしの旅行記

#一度は行きたいあの場所

#人文学

#神仏習合

#東京シリーズ

#上野浅草シリーズ

#旅行・おでかけ