最古の太陽神「尾鷲神社」奇祭ヤーヤ祭り?尾鷲神社横「金剛寺」【熊野シリーズ】

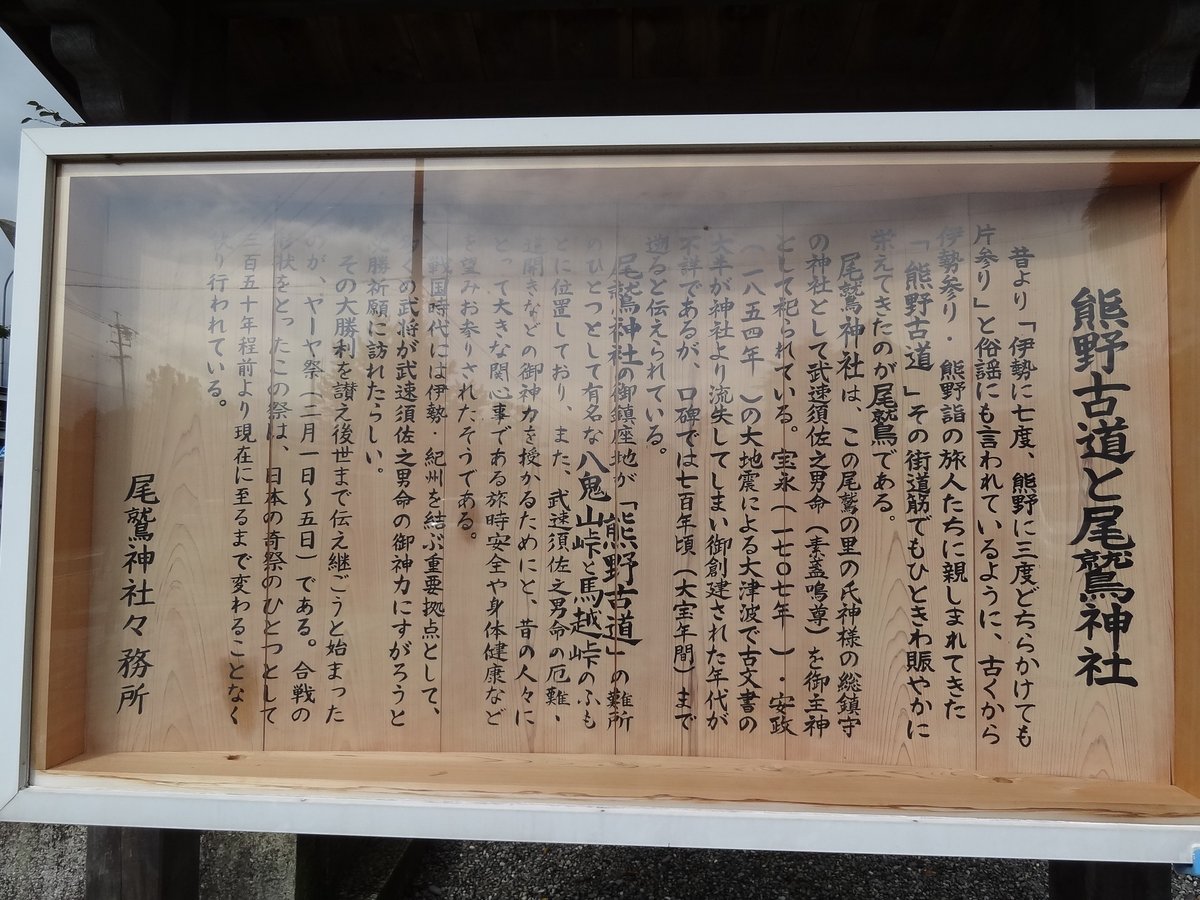

昔より「伊勢に七度、熊野に三度どちら欠けても方参り」と謳われ、古くから伊勢参り・熊野詣の「熊野古道」筋で栄えた「尾鷲七郷の総鎮守」。祭神はスサノオで、出雲のイメージが強く「熊野」はここと島根にあるのは偶然か?

1707年、1854年の大地震による津波で、古文書の大半が流失したので、創建された年代が不詳であるが、口伝では、701~703年に播磨国・広峯社よりスサノオを勧請したと伝えられている。。。やはり、ここも京都・八坂神社ではないんだ・・・。

ちょっと脱線です。スサノオ系の神社の年代を並べてみます。お急ぎの方は目次までスキップで。

紀元前:廣峯神社の山がスサノオ、イナダヒメ、五十猛尊、八王子神のいる山とされる(by廣峯神社)

202年:神功皇后が、三韓征伐に出兵するにあたり祈願(by廣峯神社)

540年の欽明天皇元年の鎮座。社伝によれば、建速須佐之男命が朝鮮半島から日本に渡ったときに荒魂は出雲国に鎮まったが、和魂は孝霊天皇45年(紀元前245年)に一旦対馬(旧称:津島)に鎮まった後、欽明天皇元年(540年)旧暦6月1日、現在地近くに移り鎮まったと伝える。(by津島神社)

656年:一説:八坂氏が牛頭天王を祀ったのが八坂神社(by八坂神社)

733年:吉備真備が唐から帰国し、聖武天皇に奏上して廣峯神社創建(by廣峯神社)

794年:平安遷都で廣峯神社から岡崎神社へ遷宮(by岡崎神社)

848年:亀岡 廣峰神社(広峯神社)

869年:廣峯神社から八坂神社に分霊(by岡崎神社)

869年:京都・祇園祭を朝廷が始める

876年:京都に疫病が流行

876年:牛頭天王の神霊を廣峯神社から梛神社に勧請して鎮疫祭を実施し、その後に八坂神社へ分霊(by梛神社)

876年:一説:興福寺の僧が御堂を建てたのが八坂神社(by八坂神社)

播磨国・広峯社が733年の創祀と伝えられていたが、近年の調査で播磨鏡に「崇神天皇の御代に広峯山に神籬を建て、素戔鳴尊、五十猛命を奉斎とし(略)」とあり、この神社の口伝は嘘じゃないといえようか。

場所的には京都・八坂神社でもよい気がするが、やはりスサノオは廣峯神社からというのが多い気がする。いや、地理的に言えば、津島神社の方がしっくりくるかと思ったりするが、純粋に熊野のスサノオなんだと思っておこう。その後に牛頭天皇を習合したのではと思うのだが、真実はいかに。

変更履歴

2023/07/23 初版

▼HP

▼アクセス

三重県尾鷲市北浦町12の5

▼祭神・本尊と脇時

※後述「▼見どころ」参照

▼見どころ

▽尾鷲神社

701~703年に播磨国・広峯社よりスサノオを勧請したと伝えられている。

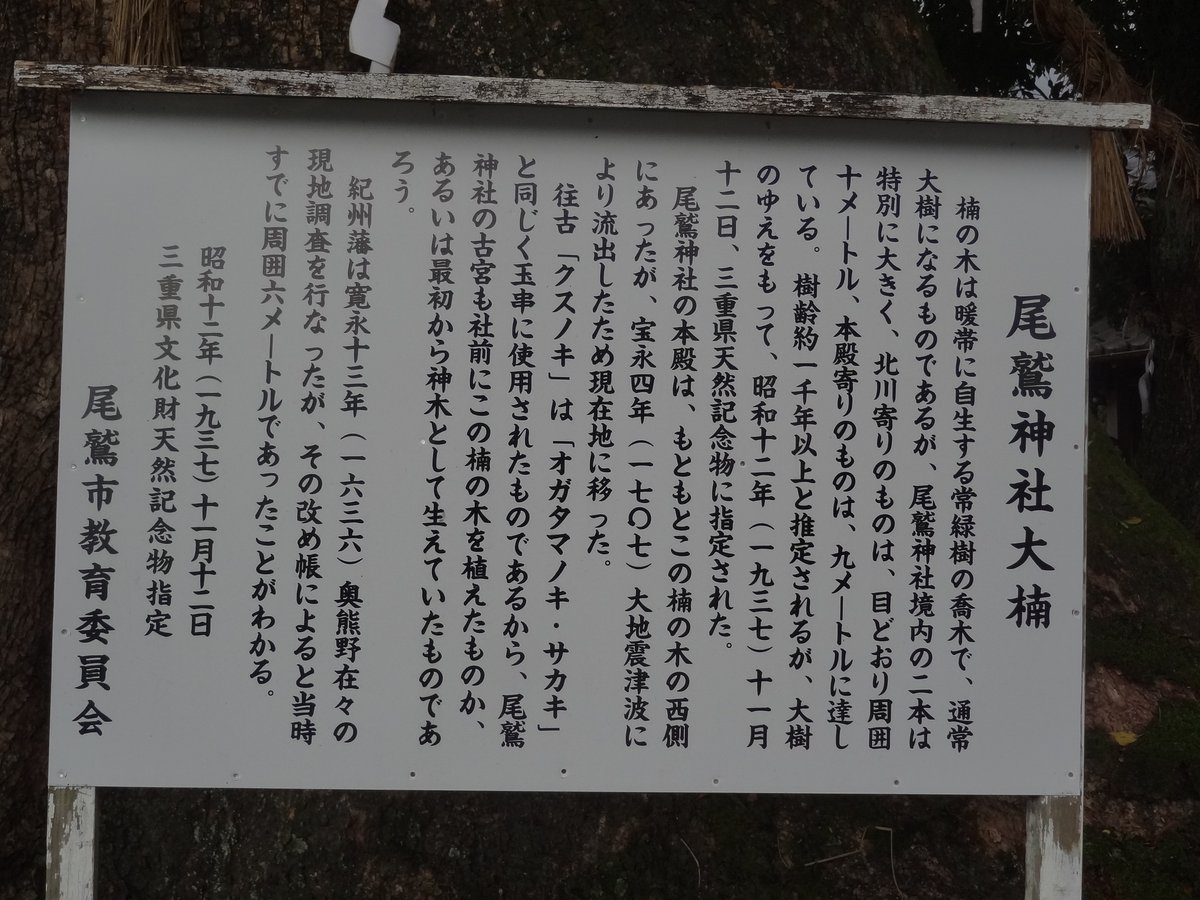

存在感抜群の大きな楠の木です。境内に入り、左手側に参道になっており、進むと右側に手水舎で突き当りに大楠が現れます。参道を進み右側に曲がると拝殿/本殿現れます。

拝殿から境内の写真です。左より社務所とパネル、真ん中に手水舎、白馬、大きいクスノキ。なかなか広い境内で、気持ちがよいです。参道左手の建物に白馬がいます。(作り物ですが。。)

尾鷲神社のお祭りは「ヤーヤー祭り」というのがあります。白装束の男衆が狭い通りで激しくぶつかり合う「奇祭」として知られる例祭で、豊漁と豊作を祈願します。

拝殿です。近所の方が参拝されていたみたいで、祝詞が拝殿中から聞こえました。御朱印を頂きに社務所に行きましたが、神事があるため、事前に書かれた御朱印に日付だけ記載されたものをいただきました。

あああああああああ~本殿を撮り忘れたと、拝殿横から本殿を撮りました。本殿右には太陽神「アマテラス」を祀っている。後ほど、最古の太陽神が祀られている社を紹介します。

やはりあの楠は大きいなと感心しつつ、奥に宮があるなと思い、参道を戻り右手に進みました。神社は隅々まで見ると結構、穴場スポットがあります。特に古社は元々祀っていた神様がいたりします。

参道から裏手に入ると大楠に触れられるみたいです。子宝、安産など夫婦岩・スギなど神社共通のお約束ルールです。

大きな楠の木の裏に「日本最古の太陽神」が祀られています。アマテラス以前を指しているとピンときました!!場所的には伊勢の産土神とも言われ、太陽神の疑いもある「サルタヒコ」か物部系尾張が絡む「ニギハヤヒ」か、三輪山山頂にの日向神(オオモノヌシ(オオクニヌシと同神))か??って、合祀され祭神が多く、迷宮入り。本殿ではマツリ事が行われており、聞くに聞けず時間切れ。1日目はオニスケジュールなので次に向かった。。

では宮司のインタビューをどうぞ!

熊野詣での通り道で、出雲に繋がるような祭神もあるので、やはり尾張氏は出雲と熊野に腰を下ろしていたのかなと思ってしまう。

最後に面白かったのは「若狭姫尊」を祀っていること。福井・・尾張が推した、継体天皇・・・ということ??

→ヤーヤ祭り(例大祭)

「ヤーヤー、我こそは……」。合戦時の武士の名乗りに由来する「ヤーヤ祭り」。三重県の尾鷲(おわせ)神社の例大祭で、町を挙げての勇壮な祭りだ。今から約350年前の万治4(1661)年、戦国時代の合戦の勝利を、尾鷲神社の主祭神・武速須佐之男命(たけはやすさのおのみこと)の神力とし、これを後世に伝えようと始まったといわれる。

「鎌倉時代から宮座*の親方衆が執り行ってきた大祭式、大弓の儀などの神事に、氏子が中心となって行う練り、大名行列、手踊りなどの祭事を採り入れたのがヤーヤ祭りです。毎年、旧尾鷲町の20町の中から持ち回りで3町が、親方衆に代わり祭りを挙行する祷務(とうむ)町となります」と、尾鷲神社宮司の加藤守朗さん。

三重県尾鷲市・尾鷲神社

https://wedge.ismedia.jp/articles/-/3505

ヤーヤ祭りが今の形になったのは、約350年前。

1661年頃だと記録が残っています。

尾鷲神社の創始に関する記録の一切は、何度も起きている東南海地震、南海地震のたびに津波で流されてしまい残っていないのですが、言い伝えや伝承としては701年か703年頃の大宝年間に、この神社が建てられたと。

氏神様としてスサノオノミコトを祀ってから始まったということ。

神事としては鎌倉時代から、今でも行われている儀式をしていたと考えられていまして、地侍というか『親方』がずっとここを守り、祀ってきたと言われています。

そして、氏子たちが、親方のみなさんに代わって祭りをやらせてください、とお願いをして、今の形になったのです。

これが350年前なんですね。

そして、親方の役目を担うのが『当番長』。

尾鷲には20町あり、そのうちの3つが『当番長』として、親方の代わりに祭りの中心となり、執り行うわけなんです。

→人形供養

8日、三重県尾鷲市の尾鷲神社で、社会奉仕活動のひとつとして、不用になった人形などを供養する催しが開かれました。

尾鷲神社では、3月8日、語呂合わせで「お宮(みや)の日」に、使われなくなった人形など、取り扱いに困っているものを、おはらいしてから処分しています。

ひな人形や、ぬいぐるみなど、300体以上が持ち込まれ、宮司が丁寧におはらいし、供養しました。

これらの人形は供養されたあと、分別され、焼却処分されるということです。

▽金剛寺(尾鷲神社横)

尾鷲神社横に寺があったので参拝しました。「金剛寺」という徳川と所縁のある寺で、本堂に向かうと寺の方がどうぞと中に入れていただきました。本尊は十一面観音で、脇侍に不動明王で、もう一つは忘れました・・・。本尊は布で隠されており秘仏のようです。

▼旅行記

▼セットで行くところ

▼仏像展

#奇祭ヤーヤ祭り

#尾鷲神社

#金剛寺

#熊野シリーズ

#神社仏閣

#神社

#仏像

#お伊勢さん

#熊野

#熊野詣

#熊野シリーズ

#紀伊山地の霊場と参詣道

#牛頭天王

#スサノオ

#オオクニヌシ

#若狭

#紀伊

#尾張

#アマテラス

#スサノオ

#オオクニヌシ

#最古の太陽神

#尾鷲神社

#奇祭

#奇祭ヤーヤ祭

#金剛寺

#熊野シリーズ

#伊勢参り

#熊野詣

#熊野古道

#尾鷲七郷の総鎮守

#スサノオ

#熊野

#広峯神社

#八坂神社

#三重

#尾鷲市

#日本最古の太陽神

#サルタヒコ

#ニギハヤヒ

#日向神

#オオモノヌシ

#若狭姫尊

#例大祭

#武速須佐之男

#金剛寺

#十一面観音

#不動明王

#やんまあ

#やんまあ旅行記

#やんまあ神社仏閣

#神社仏閣

#神社

#神社巡り

#仏像

#熊野

#熊野詣

#熊野シリーズ

#紀伊山地の霊場と参詣道

#八坂

#牛頭天皇

#尾張

#アマテラス

#スサノオ

#オオクニヌシ