深層意味論的神話分析「料理の火の起源」神話と理趣経における「平等」の概念 -区別されたもの/区別すること を区別する -レヴィ=ストロースの『神話論理』を深層意味論で読む(12)

* * * *

生のものと火を通したもの、新鮮なものと腐ったもの。こういった「経験的区別」が「概念の道具となり、さまざまな抽象的観念の抽出に使われ」る様を、さらにはその抽象的観念がつなぎ合わされて「命題」になる様を観察しようというのが、レヴィ=ストロース氏の『神話論理』の試みである。

生のもの / 火を通したもの

新鮮なもの / 腐ったもの

||

<<経験的区別>>

↓

<<抽象的観念を抽出する概念の道具>>

↓

↓

命題へ

論理的な命題を立てることが可能になるためには、その手前に区別がある。

理路整然とした知的な言葉が依って立つのは概念と概念の区別である。

言語によって論理を展開することが可能になるのは、その手間で概念と概念が区別されているからである。

+ +

"区別すること"を言語化する

この”区別すること”について言葉で考えてみようと思うと、話が込み入ってくる。

言葉というのは”区別すること”が動いた跡に残された、切り分け済みの概念たち、つまり”区別されたもの”を一列に並べたものである。”区別すること”を、”区別されたもの”に、喩える、象徴する、といった思考をすることになる。

+

言葉を使って区別することを考えよう、というのは、無理に例えるなら、”カット済みのケーキを使って、ケーキナイフのことを考えよう”という話になる。

もちろん、ケーキのプロが見れば、カットされた切断面の有様から、どのようなケーキナイフをどのような温度で使ったのか、ナイフの前後動がどういう軌跡を描いたのか、前後動のどのタイミングで力を込めたのか、ナイフの角度はどうなっていたのか、カッティングの速さはどのくらいか、などなどといったことが手に取るように分かるという。それはそのプロが、言葉以前の”切り分ける動き”を自ら動かすことができるからである。

ところが、ケーキの素人にはそういう芸当は難しい。

”切り分ける動き”といっても、ブッシュドノエルにナタを振りおろすくらいのもので、切り分ける動きが一を二にする途中の、一でもなく二でもない中間領域で、止まるでもなく動くでも無い静/動の区別以前の動きを、緻密にイメージすることからは程遠い。

区別されたものを生きているようで、

区別することを生きてる

では、区別することとはどういうことか、といえば、それは人間という生物が自らを他なるものと区切り続けないと生きて行くことができないということに由来する。

人間に限らない話であるが、個々の生物はそれぞれの神経系や感覚器官でもって、個体の周囲の環境から様々な情報を得ている。その周囲の環境の情報に基づいて、個体を脅かすものを回避したり、個体の生存に必要な資源に接近したりする。

人間でもダニでも、それぞれの生物が、それぞれ固有の感覚の仕組みをもち、個々の生物の生/死の確率をあげたりさげたりする情報の配置としてその周囲の環境を感覚している。ユクスキュルの『生物から見た世界』で論じられた世界である。

内部、と、外部

生命は細胞のレベルから幾重もの膜に囲まれて、膜によって内部と外部を区別する。この区別は内部を外部から区切り出し、外部を内部から分ける。

この分けること、分ける動きに先行して、あらかじめ「内部なるものそれ自体」や「外部それ自体」が自ずから存在するわけではない。

内部は外部と分けられる限りで"外部に対する内部”である。

外部もまた内部と分けられる限りで”内部に対する外部”である。

なにがどこまで内か外か、という問題は、内部それ自体/外部それ自体に属する何かの問題ではなく、どう分けるか、分け方に依る。

内 << / >> 外

* *

この内外を分けることは、内外をつなぐことでもある。

内部は、内部の一部になりうる外部に対しては入口を開く。

また内部は、内にあるものでも外部に排出すべきものは出口から外へ送り出す。

と、このようにと書きたくなるところであるが、これだと、内部なるものが意思をもって、主体的に、何を内部とみなし、なにを外部とみなすか、知的な判別・識別を行なっているように見えてしまう。

分ける動きは「内部」が主語の位置に立って限定できる述語ではない。

また「内部」に属する”意思”のようなものが、何をどう分けるか決めたり判断したりしているわけでもない。

分ける動きに先行して「分ける主体(としての内部)」のようなものがそれ自体としては存在しているわけではない。

分ける動きは、「内部」に属するものではないし、「外部」に属するものでもない。内部とか外部とかいうことができるのもまた、ある分ける動きが動いているからである。

内部と外部

主体と客体

主語と述語

これら二極の区別もまた、あるひとつの分ける動きが動いた痕跡である。

そういう意味で言えば、内部と外部がつながっているという話も、あらかじめそれ自体として存在する「内部」が、これまたあらかじめそれ自体として存在する「外部」と、後付け的に、二次的に、おまけ的、くっつくという話ではないということになる。

つながる動きに先行して、「つながる主体(としての内部でも外部でも)」のようなものが、それ自体として存在するわけではない。

* * *

内を外から外を内から分ける動きも、内を内に対する外と、外を外に対する内と、つなぐ動きも、どちらも止まることなく同じようなパターンで動き続けることが重要であり、止まることはない。

分けるということは、どこかで分け終わって固定的な境界壁の建設が完工し、分ける動き自体はどこかに撤収する、というものではない。

またつなぐということも、分ける動きがなくなったところに残された固定的な境界壁に出入り口を開いたり閉じたりするという門番の仕事ではない。

分ける動きは、分けようと試み続けているわけで、分け終わっていない。

つまり、分ける動きの最先端では、分けられる内部と外部は分かれ切っていないので、つながるもつながらないもない。

完全に一つにつながってはいるとは言えないが、完全に二つに分かれているとも言えない、といったところである。

+ + + + +

分けつつつなぐ動きは、個々の生命個体のスケールでも、器官のスケールでも、細胞組織のスケールでも、個々の細胞のスケールでも、それこそ個々のタンパク質の分子スケールでも、無数に、大量に、いくつも、動いており、しかも互いに絡まり合っている。ある分けつつつなぐ動きの残した痕跡が、他の分けつつつなぐ動きが動く場を提供する。

そして、私たち人間の神経細胞のネットワークのスケールで動き回る分けつつつなぐ動きもある。その複雑に絡まり合う分けつつつなぐ動きの動いた痕跡のひとつこそ、私たちの「言葉」に他ならない、といえそうだ。

理路整然とした知的な言葉として観察される区別の組み方も、論理的な命題を立てることを可能にしている区別の仕組みも、様々なスケールの無数の区別、無数の分けつつつなぐ動きの動いた痕跡たちが渦巻くところに根ざしている。

+

ここで神話的思考では「生のものと火を通したもの」とか「新鮮なものと腐ったもの」といった、感覚器官でもって実感することができる「経験的区別」が、「概念の道具」として用いられることに特徴がある。レヴィ=ストロース氏はこの点に注目したのである。

切り分け済みのものへの執着が迷いを生む

経験的区別が概念の道具となる。

神話の論理の話は現代文明を生きる私たちとは関係のないことのようにも思えるが、そうとも言い切れない。

私たちは相変わらず無数の分けつつつなぐ動きのさざなみとして生きているし、しかもそこにいま、分けつつつなぐ動きの新たな姿である人工知能(AI)まで覆い被さりつつある。

AIが活躍する社会で、私たちは「切り分け済み」の綺麗にカットされた後のものたちが予め並べられたところで、どれを選びましょうかという型の頭の使い方をかつての時代に増して強いられる。

+ +

+ +

ところで、この切り分け済みの両極端の一方にこだわること、例えば主体とか客体とかいう対立する二極にあるものを、他と無関係にそれ自体として存在するものだと思い執着することが、人間に苦しみをもたらす。このように考えたのが古来からの仏教の智慧である。

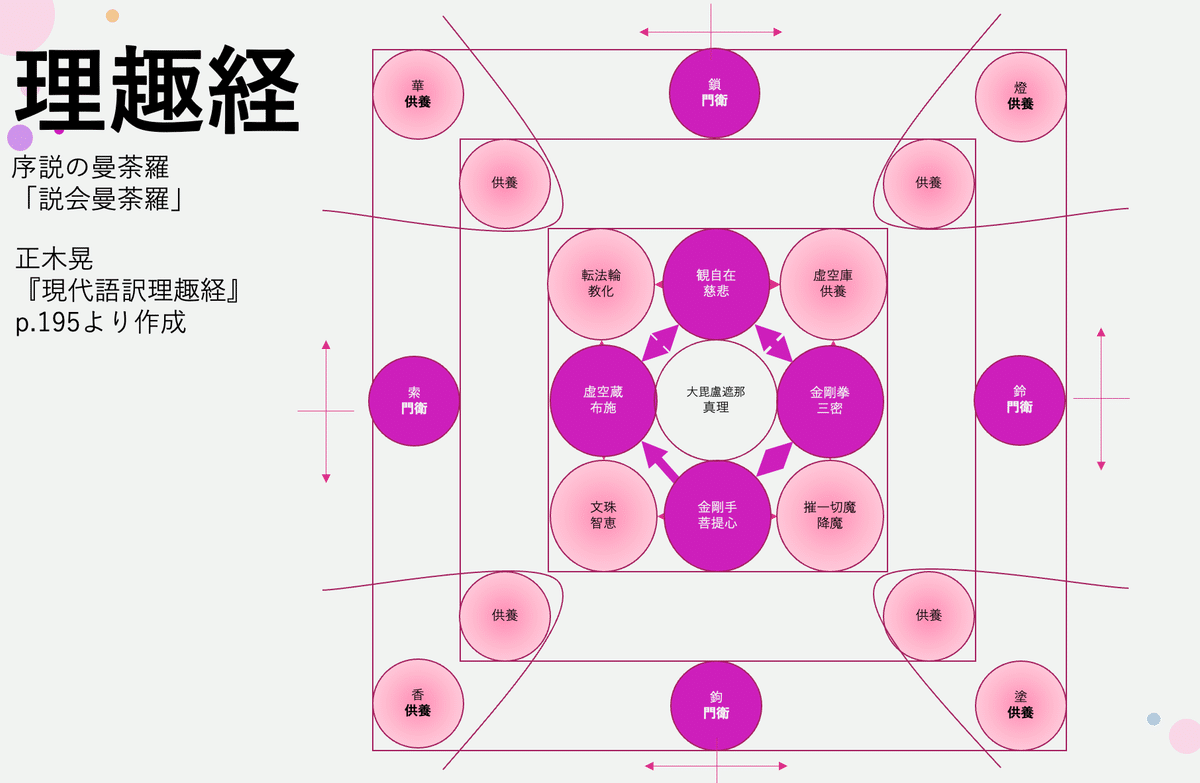

例えば、正木晃氏は『現代語訳 理趣経』で次のように書かれている。

「無いものを、あたかも有るかのように受け取ってしまい、迷いに迷うというのがブッダの教えです」

無 / 有

迷いを解く鍵になるのが「空」である。「空」を解く経典のひとつの到達点が『理趣経』である。

「空」は、有に対する無ではない。

「空」は、有では無いという意味での”無”とは、別のことである。

「空」は「無/有」の区別以前である。

* *

「空」は「エネルギーに満ちている」と正木氏は書く。

「空」とはエネルギーがパンパンに充満した状態なのです。ただしそのエネルギーはまだ方向性をもっていません。[…]ですから、凡夫にはただの虚無としか感じられません。しかし、宇宙の最高真理に目覚めたブッダからみれば、「空」にはエネルギーが満ち溢れていることが、手に取るようにわかるのです。」

「空」満ち溢れたエネルギーが、いくつもの方向に走る。

この「空」のエネルギーが走り回る”方向”が、強いてイメージするなら、いくつも束になって、その束が纏まり、ある種の毛玉のような塊になる。

この毛玉のように絡まり合った「空」のエネルギーが走り回る線たちの束こそが、さまざまな「心」としてその形をあらわした私たち(有情)なのである。

そしてこの毛玉のような心が、同じようにもつれ固まったあれこれの存在者に執着し、線のもつれの影に他ならない存在者たちを実体をもつものだと思い込むことで迷いに迷うのである。

この実体として存在するものがあるという思い込みは、人間の「意識作用の構造」が生み出すものである。正木氏は『現代語訳 理趣経』において、『理趣釈経』に記された唯識派の理論に基づく「意識作用の構造」について次のようにまとめている。

「悟りを妨げているのは、主体と客体を分離させているわたしたちの認識構造である。その認識構造は前五識(眼識/耳識/鼻識/舌識/身識=感覚作用)・第六識(意識=思考作用)・第七識(麻那識=自我に対する執着)・第八識(阿頼耶識=心身・森羅万象を生成し、かつ認識の対象とする根源的な意識)という、四つから構成されている。この認識構造を打破しない限り、悟りは得られない。」

前五識(眼識/耳識/鼻識/舌識/身識=感覚作用)

第六識(意識=思考作用)

第七識(麻那識=自我に対する執着)

第八識(阿頼耶識=心身・森羅万象を生成し、かつ認識の対象とする根源的な意識)

眼耳鼻舌身の感覚作用から生まれる情報、意識的な思考作用から生まれる考え、そして自我はあるのだという執着と、認識の対象となるものたちが存在するのだという執着。

これらはいずれも、区別すること=切り分ける動きが”業(カルマ)”的に癖のついたパターンでいつも同じように動くことによって生じた区別の結果、切り分けられたものたちである。

+ +

+ +

そしてこれらが迷いを生じるのである。

迷いの霧が雲散霧消していくようにするために、「空」の叡智が必要になる。

例えば、『理趣経』第二段「証悟の法門」の一節をみてみよう。

「完全な悟りとは、金剛平等の悟りにほかなりません。[…]大日如来の広大無辺の悟りは、私情のうえに生じる差別と不平等と妄念とは無縁であり[…]また、その完全な悟りは、業平等の悟りでもあります[…]大日如来の広大無辺の悟りは、この世のありとあらゆる存在や行為を、正確に観察して正確に判断しつつも、その判断は私情とは無縁であり、いわゆる分別をはるかに超える超分別のはたらきだからからなのです。」

この世の存在や行為、つまり”業”とは、先ほどの「空」のエネルギーが走り回る”方向”が無数に、解きほぐせないほど強く絡まり合った何かである。

わたしたちの心には、この”業”である個々の存在や行為が、それぞれ互いに異なった別々のもの、"差別と不平等”に区画されたものとして現象する。これが実体だと思い込まれた関係への執着であり、迷いの源である。

+ +

+ +

これに対して「完全な悟り」は、金剛平等、義平等、法平等、業平等の四つの”平等”を悟る。

このうち特に、「業平等」について読んでみよう。

私たちの心にとっては互いに異なるそれぞれ別々のものと感じられるものごとは、実はいずれも「空」のエネルギーが走り回る”方向”の絡まり、毛玉のようなものであり、それぞれの絡まり同士のあいだに、絡まり方の違いはあるものの、しかし、いずれも「空」のエネルギーが走り回っていることであるという点では「平等」である。

この平等において、分別しながらも分別しない、分別しないながらも分別する、超-分別の知恵が走る。

分別すること=分けることもまた、線を引くこと、無数に走り回る「空」のエネルギーの”方向”の束に、いわば粗密の差を切り込むことである。

分ける動きのことを忘れ、分けられたあとのものにばかり執着するのではなく、分ける動きが分けつつある動きのことを”正確に観察する”と、そこには「いわゆる分別をはるかに超え」た、分かれつつもありまだ分かれ切ってもいない、無数の線が絡まったり解れたりする様を自在に見ることができる。それが超-分別ということになるだろうか。

* *

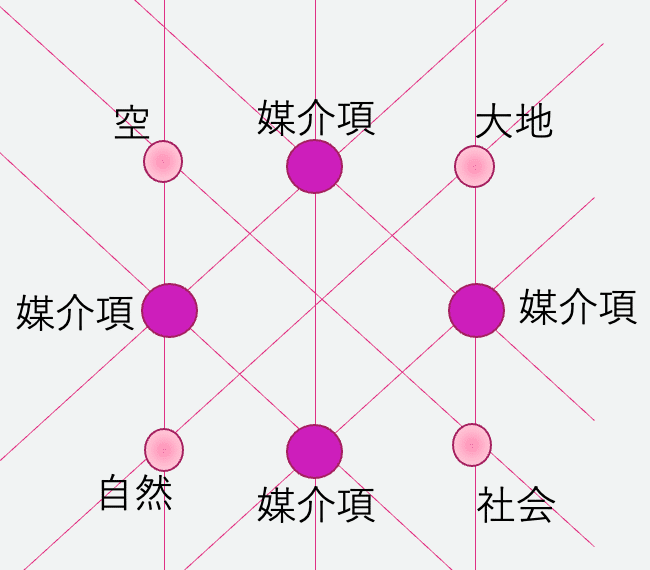

この超分別のはたらきということを、人間が人間の心身でもって感じ、イメージしようというときに、くだんの媒介項の四項関係が役にたつのである。『理趣経』では、それは多重の四項関係からなる曼荼羅として、極めてクリアにイメージ化される。

というわけで、ここからレヴィ=ストロース氏の『神話論理』に戻ろう。上記の理趣経の話は、今回読む”料理の火の起源”の神話と大いに関係がある。

料理の火の起源

人間と、他の動物との「ちがい」はどこにあるのか。

この問いに対してしばしば与えられる応えが「人間は火をつかう」というものである。

人間 / 動物

火を使う者 / 火を使わない者

人間は火を使う。それもただなんでもかんでも燃やすということではなく、慎重に配慮して扱われた火でもって”料理”をする。

人間 / 動物

火を使う者 / 火を使わない者

料理をする者 / 料理をしない者

レヴィ=ストロース氏は『神話論理I 生のものと火を通したもの』で、”料理の火の起源”をめぐる神話に焦点を合わせる。

料理の火の起源をめぐる神話の思考は、人間が、他ではない人間として、人間ではない他の動物たちの中から区切り出されてくることになった経緯を複数の”媒介項”を駆使した神話の論理でもって言語化=分節する。

「先住民の思考法は料理を媒介であるとみなしている[…] ボロロの神話においてはこの側面が表面に出ていない、というのはボロロの神話は隣接する住民たちの神話を逆転し、裏返しにしたものであって、隣接する住民たちは食物に火を通す操作を、空と大地、生と死、自然と社会の媒介行為であると考えているからである。」

「人間と動物は最初からちがうのだ」

「人間と動物はそもそも別々のものだ」

というように、人間と動物の間にある区別=差異=分割線を”予めあるもの”として前提においた上で、その”区切られたあと”から「それでは、はじめますか」と思考を開始することもできる。

しかし!

「料理の火の起源」の神話の思考は、人間と動物の間にある区別=差異=分割線を”予めあるもの”として要求することはしない。この神話は、人間と動物が分かれていないところから思考を始める。そして動物と人間を区別する動きが、人間を動物ではないものとして、動物を人間ではないものとして、それぞれ両極に分離しようとする”切り分ける動き”=”区別する動き”の動き方を言葉にしようとする。

ここで言葉は、通常の出来合いの分節に頼ることができない。

通常の出来合いの分節とはつまり、動物と人間がすでに分かれた後の話である。

これに対して、”空と大地”、”生と死”、”自然と社会”といったスケールでの分節さえもがまだ分かれていないところから始まる、これら両極の起源神話ともなれば、通常の言葉の分節とは異なる、いわば媒介項たちだけからなる分節システムから切り始めないといけない。

通常の世界の分節体系は、その媒介項だけからなる分節システムが動くことによって、はじめて切り分けられ、両極に分離され、分節されるのである。

理趣経の話から、突然「料理の火の起源」の話に、がらりと話題が変わったように思われるかもしれないが、実は同じ話である。

* *

「料理の火」の起源神話を詳しくみてみよう。『神話論理I 生のものと火を通したもの』のp.98からp.117にかけて、複数の「火の起源」の神話(M10から神話M13)が列挙される。前回の続きにあたるテキストである。

(前回の記事はこちら↓)

これらはいずれも「一つあるは複数の変形グループに属」しているとレヴィ=ストロース氏は書く。火の起源の神話は次のような筋書きになる。

ハシゴ外し

(1)険しい岩山の上にコンゴウインコの巣がある。

(2)巣の中の雛鳥を捕えるべく、ひとりの男が義理の弟(つまり男の姉妹の夫)を連れて行く。

(3)男はハシゴをつくって義弟を登らせる。

・義弟は、雛鳥はおらず、卵しかないと報告する。

・男が卵を投げて落とすように義弟に言う。

(4)義弟が卵を投げ落とすと、途中で石に変化して男の手を傷つける。

(5)男は怒って、義弟を鳥の巣に残したままハシゴを外し、帰ってしまう。

pp.99-100

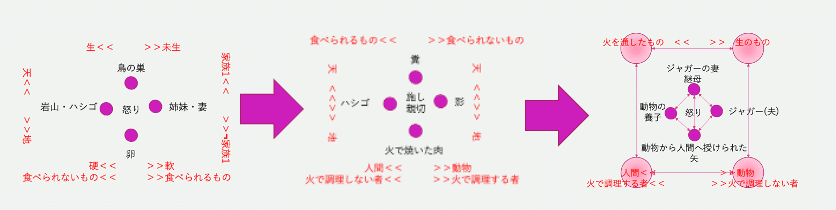

ここから対立関係にある二極と、その二極を分けたり繋いだりする媒介項を拾い集めてみよう。

まず(1)上/下の対立というきわめて基本的な対立関係が、岩山の上と下の対立として語られる。この上下の両極の間を別々でありながらも一連のものとして、分けつつ結びつけ通路を開いているのが、”岩山”と”ハシゴ”と”鳥”である。

次に(2)ある男とその義弟の対立関係がある。この対立関係は、ある男の姉妹にして義弟の妻であるひとりの女性によって分離されると同時に結びつけられ、結びつけられると同時に分離されている。

(3)では雛/卵の対立がある。ここで”卵”、特に”巣の中の卵”は生/未生の対立を分けつつ結びつける媒介項と読める。

(4)巣の中では、つまり”下”に対立する”上”では”卵”だったものが、上から下へ、投げ落とされることで”石”に変化する。卵とは、表面は固いけれども中身は柔らかいものである。硬/軟という対立する両極が、二つでありながら一つになっている点が”卵”のおもしろさである。

(5)興味深いのは、石にあたって怪我をした男の”怒り”である。怒り、憤怒が”ハシゴを外す”ことと同じになっている。”怒り”によって、媒介項としてのハシゴが消滅する。四つ揃っていた媒介項のうちの一つが消えてしまうのである。

+ +

媒介項というのは実は、一つだけ転がっていても何も媒介しない。

媒介項は四つセットになってはじめて、分けつつつなぐ媒介作用を発揮する。

ハシゴの再建

神話ははじまったばかりである。

ハシゴを取られて壊れてしまった四媒介項の代わりになるような媒介項を、なんとか大急ぎで見繕う必要がある。

この神話では、新たなハシゴをかけてくれる者が登場する。

それが”人間のように狩をしたり火で調理をしたりするジャガー”である。

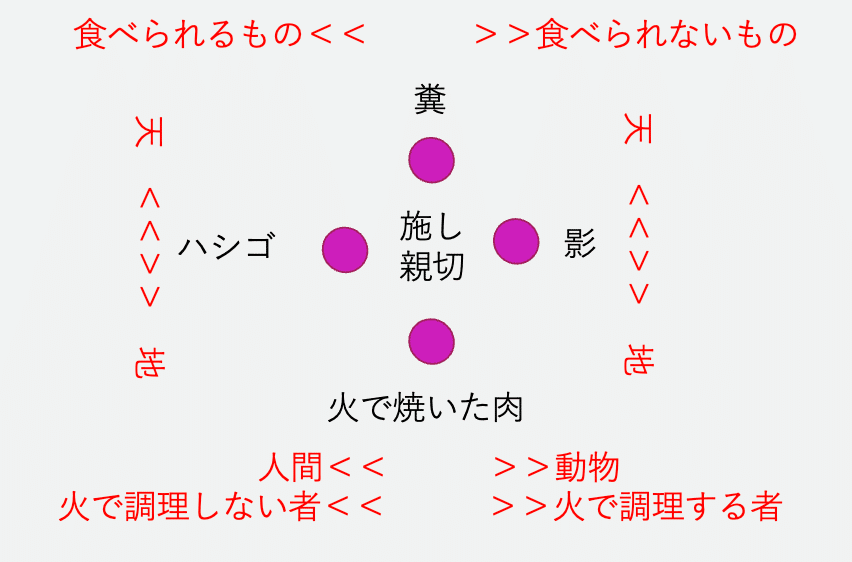

(1)義弟は岩山の上で身動きもできず、食べるものもなく、痩せ細る。義弟はついに、自分の糞を食べる。

(2)そんな時に下を見ると、ジャガーが弓と矢と獲物をもって歩いている。

(3)義弟が怖くて隠れようとすると、その隠れる動きが地上に投げかけられた義弟の”影”を動かしてしまい、ジャガーが気づかれる。

(4)ジャガーは、親切にもハシゴを修理し「食べないから降りてこい、火で焼いた肉を食べにこい」と義弟を食事に誘う。この時、義弟はまだ"火で焼く"ということの意味がわからなかった。当時、ひとびとはまだ火を知らず、生のものを食べていたのである。しかし、空腹に耐えかねた義弟は、ジャガーを疑いつつもハシゴを降りる。

(5)義弟は、ジャガーの棲家に行き、火で調理した肉をご馳走される。やがて義弟はジャガーの養子になり、ジャガーたちの棲家に一緒に住むことになった。

pp.99-100

このくだりでは、

食べられるもの/食べられないもの

人間/動物

調理の火を使うもの/調理の火を使わないもの

これらの両極の区別が短絡=ショートしている。食べられないはずのもの(糞)を食べてしまう一方、食べられるはずのもの(焼いた肉)を食べてよいのかどうかわからない。狩をしたり火で調理をするのは動物=ジャガーの方であり、人間は火による調理を知らない。ジャガーの方が人間らしく、人間の方が人間らしくない。このハシゴをかけたり肉をご馳走したりするジャガーと人間は、”人間でもなくジャガー(動物)でもない”中間的な存在であるといえよう。

”糞”では食べられるものと食べられないものという対立する両極が区別できずに一つになっている。また、”ジャガーが火で調理した肉”において人間と動物の対立が区別できないほど一つになる(義弟はジャガーの”養子”になり、”人間でもなくジャガー(動物)でもない”未分離を象徴する)。さらに義弟の”影”と、ジャガーがかけてくれたハシゴは、上と下を区別なく一つに結びつける。

+ +

この四媒介項の関係は、分離と結合の二つの方向性をもちながらも、人間が動物の養子になるというところまで、過度に結合する方向で作用している。

四媒介項の消去と、人間の世界の分節

神話はさらに続く。

次のステップで、神話は改めて結合と対立する”分離”の方を強調する。

(1)ジャガーには人間の妻が居たが、この妻は新しい養子=義弟を嫌い、古い肉を与えたり、引っ掻いたりして虐待する。

(2)義弟はジャガー(夫)に助けをもとめる。ジャガー(夫)は義理の息子=義弟に”矢”を授け、必要な時に使うよう助言する。

(3)義弟はジャガーからもらった矢で、継母を殺し、自分の村へ帰った。

(4)村へ帰った義弟は、火と調理の話を村人たちに教えた。そして村人たちと一緒にジャガーの住処に戻って火をこっそり持ち去った。

(5)ジャガーは火を盗んだ養子の忘恩に怒り、人間に憎しみを抱くようになった。それ以来、ジャガーは牙で狩りをし肉を生で食べるようになった。

pp.99-100

このくだりでは、ジャガー(夫)とジャガー(妻)の対立が基調となる。ここに鮮やかな対立が際立つ。

ジャガー妻 / ジャガー夫

人間 / ジャガー

(義弟を)虐待する者 /(義弟を)庇護する者

ここで義弟=ジャガーの義理の息子は「矢」を、つまり人間的な狩猟の道具をジャガーから手にいれる。この動物から人間への矢の授与によって、通常の経験的な人間的な人間と動物的な動物との分離が動き始める。

この矢でもって、ジャガーの義理の息子=冒頭の”義弟”はジャガーの妻を射ち、そしてジャガーの養子であることをやめて、人間の村に帰る。動物から人間に授けられた矢と、ジャガーの養子だった男の移動によって、動物の世界と人間の世界とが、はっきりと分離されるのである。

人間<< 動物から人間に授けられた矢 >>動物

このくだりの締めくくりとして、”調理の火”がジャガーのものとから人間のもとへと移動する。

ここで興味深いことに、ジャガー(夫)が矢を義理の息子に”授けた”のとは鮮やかな対比を描き、人間たちは火を”盗む”のである。

授ける / 盗む

両極を結びつける善意の”授け”ではなく、盗む者と盗まれる者の間に対立を刻みつける”盗み”によって、これまた動物と人間が、はっきりと分離される。

こうして、

人間 / 動物

火を調理に使う者 / 火を調理に使わない者

という、通常経験できる世界の対立関係=分節の完成が語られるわけである。

「食糞したり、殺したり、盗んだり、なんだか友達になりたくない連中の話だな」と思われるかもしれないが、これは神話である。ここで神話がやろうとしていることは対立関係にある両極の”分離”と”結合”という抽象的なことを、経験的な区別を「概念の道具」として使って言語化したいということなのである。

人間とジャガーの分離について、レヴィ=ストロース氏は次のように書いている。

「ジャガーと人間は正反対の項であって、この対立は日常生活の言葉で二重に定式化できる。一方は生で食べ、他方は火を通して食べる。そしてジャガーは人間を食べるが、人間はジャガーを食べない。[…]双方のあいだにはいかなる相互性もない。」

人間とジャガーとをひとつに結びつけたところから、新たに「双方のあいだにはいかなる互換性もない」ように分離するのが、このくだりである。

「今日人間が所有している(ジャガーがもはや所有していない)ものすべてが、ジャガー(かつては所有しており、人間はもっていなかった)から人間に移るためには、双方のあいだに関係の媒介が現れねばならない。それがジャガーの(人間の)妻の役割である。[…]しかし譲渡がおこなわれてしまうと、aこの妻は無用になる。[…]b彼女が生き続けているのは、いかなる相互性もないと規定されている根本的状況に矛盾することになる。ゆえにジャガーの妻は抹殺されねばならない。」

ここで重要なのは、次の対立関係である。

α)分離を未分離へ、二即一へと動く、四媒介項・・結合

/

対立

/

β)未分離を分離へ、一即二へと動く、四媒介項・・分離

四つ一組で動く媒介項のセットには、α)分離しつつ結合するがどちらかといえば結合寄りの、二→一を生じるものと、β)分離しつつ結合するがどちらかといえば分離寄りの、一→二を生じるものとのあいだに、鮮やかな差異がある。

そしてα)からβ)へ、二即一から一即二へと切り替わる過程で、”ジャガーの人間である妻”を含む四つセットになった媒介項は、破壊されなければならない。

神話では、この世の通常素朴な世界ができる”以前”の、動物と人間が自由に言葉を交わしたり、家族になったりする世界(分節されているのだけれども、その分節のされ方が、今日の人間の世界のそれとはずれている)から始まって、(1)その世界に分離を引き起こす事件が起こり、(2)分離を調停する結合を引き起こす出来事が起こり、(3)そして改めて最初とは別の形で分離が生じ、そこで分節されるのが今日の通常の人間の世界である。という筋書きになる。

多重の四項関係が次々と切り替わりつつ、分けたり、繋いだり、また分けたりの脈動をつづける

調理の火の起源の鳥の巣あさりの神話でいえば、義弟が高い岩山の上の鳥の巣に取り残されるのが(1)であり、義弟がジャガーに助けられその家族になり火で調理したものや狩猟の道具を授けられるのが(2)であり、義弟がジャガーの棲家から人間の村に戻り、ジャガーから火を盗むのが(3)である。

この(1)〜(3)の場面転換のつど、登場する四つセットになった媒介項が、現れたり、消えたり(消されたり)する。

+ +

神話の論理において、その論理展開を駆動する基本的な対立関係は未分離と分離、未分節と分節の分節である。

未分離 / 分離

未分節 / 分節

この基本的な対立の両極の間を行ったり来たりすることで、人間たちにとっての、人間が生きる世界の意味=感覚的・言語的・意識的(イメージ的)意味を、その心に描き出していくのである。

つづきはこちら↓

関連記事

料理の火の起源の神話はレヴィ=ストロース氏が指摘するように、『神話論理』の基準神話として設定された”鳥の巣あさり”の神話とよく似たパターンの分節体系を成している。

+

今回分析した料理の火の起源の神話と同じように、二重の四項関係の切り替えを語るのが「さるかに合戦」である。今回の記事と対比させつつ、あらためて詳しく書いてみたいところ。

ここから先は

¥ 1,800

この記事が参加している募集

最後まで読んでいただき、ありがとうございます。 いただいたサポートは、次なる読書のため、文献の購入にあてさせていただきます。