言葉を不可得モードにずらす読書経験へ -唐澤大輔・石井匠著『南方熊楠と岡本太郎 知の極北を超えて』を読む

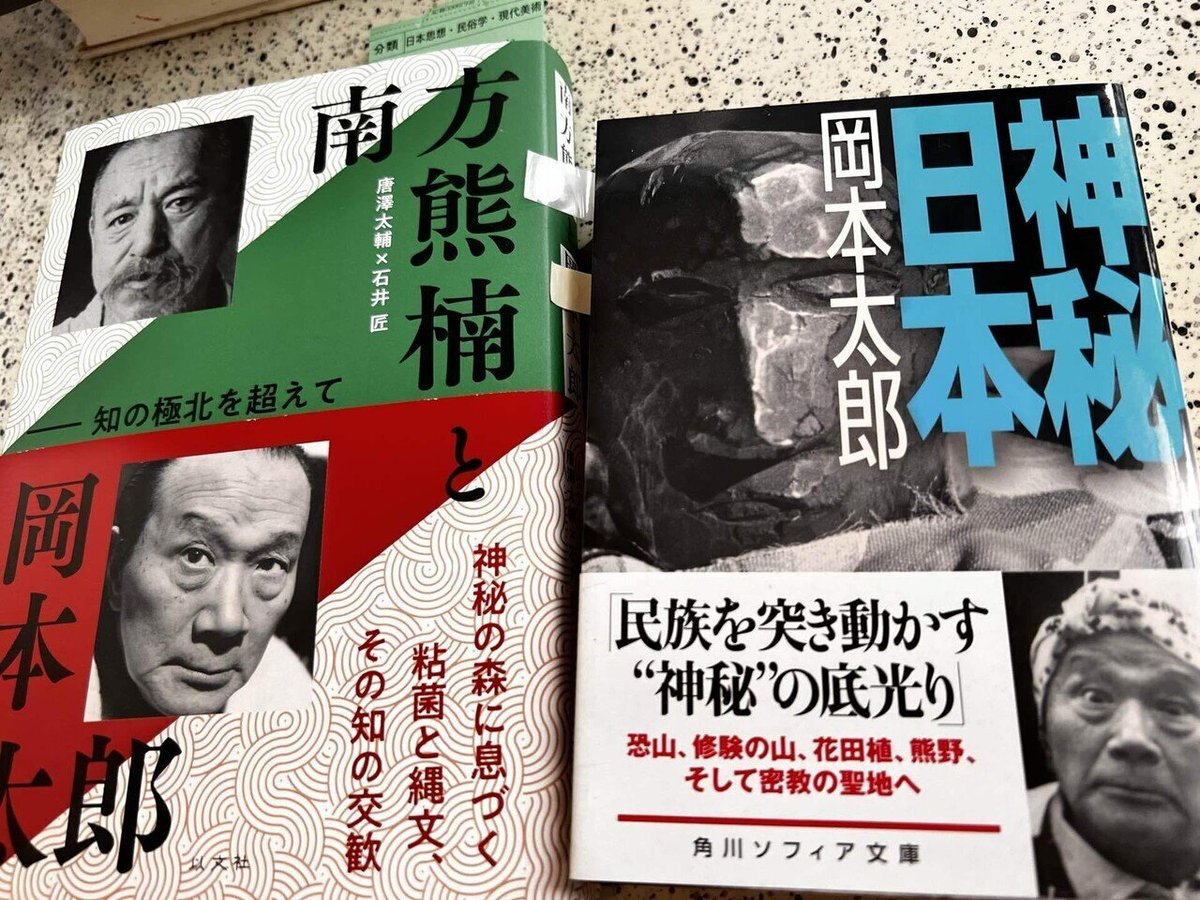

共同研究をしている仲間が教えてくださった『南方熊楠と岡本太郎 知の極北を超えて』を読む。

2024年の6月に出版された新しい本である。

「南方熊楠と岡本太郎は似ている。両者に直接の接点はなかった。にもかかわらず、なぜか似ている[…]」

この一節から始まる本書は、対立する二極の区別を前提として固めたところから出発する通常の思考とは異なった「極北」の知のあり方というか動き方を探っていく。

言葉、コトバ、ことば、コト-ハ

その探索が行われる密林のような場所になるのが、熊楠の言葉であり、岡本太郎の言葉である。

例えば、岡本太郎の言葉について、次のようにある。

「霊的体験で宇宙を丸呑みして一体化することで、岡本太郎という存在の「幅全体」は、一人の肉体から全宇宙という規模に拡張している、と見るべきでしょう。では、宇宙を丸呑みした岡本太郎という存在は何か、といえば、つまり、僕らが考える神と同等の存在だといえるのではないでしょうか。

僕らの論理からすると非常識極まりない考えなのですが、太郎の特異な神観念をひもといて、太郎の論理に即してみると、存外突飛な考えではなく、至極当然のことだということがわかります。」

ひとりの人間の「存在」の「幅」が、広がって、全宇宙と重なる。

我即宇宙、我即神にして、神即我で、宇宙即我。

このようなことを聞かされると「常識」的な論理から、「我が神であるはずないだろう!ものごとの分別がついていないのだろう」などと鬼の首を取ったかのように反論してみたくなるのが凡夫の分別心のイイところであるが、焦らず急がず、落ち着ける言い換え先を欲望せず、よくよく考えてみよう、という話である。

問うこと、答えること、言い換え先

上の引用文には、パッとみただけでも、次のような「分別」が隠れている(というか、なにも隠されてはいないのだが、常識の感覚にはこの分別が分別には見えず、分別済みの片方の項だけが実体として起立して鋭く突き刺さってくる)。

宇宙 / ひとりの人

神 / ひとりの人

原因 / 結果

(時間的)先 /(時間的) 後

包むもの / 包まれるもの

容器 / 中身

価値がある / 価値がない

異なる(差異性) / 同じ(同一性)

通常の論理は、こういう区別を”すでに切り分け済みのこと”とみなして、その上で、分けられた片割れを取り出しては、「宇宙とは」とか「神とは」とか、「容器とは」とか問おうとする。

そうして「宇宙とは、Xである」とか「神とは、Yである」とか、このような様式の言い換え関係を打ち立てて、ヨシとしようとする。

もちろん、通常は(学校で優秀な成績を修めるくらいのことであれば)これで十分なのであるが、人生とは奥深いもので、このXやYに言い換えただけでは納得ができない、という心境になることが誰しもある。

こうなると「宇宙とは、Xではなく、Aである!」と、第二の置き換え先を引っ張ってくることになるわけであるが、驚くべきことにこのAにもまた安住できないような心境の変化が起こり得る。

こうなると人は、「真に正しい置き換え先α」を追い求めるモードに入るわけであるが、はたして、生きている間にその究極のゴールは見つかるものだろうか・・。

・・・

置き換え先探索モードに入ってしまうと、究極の落ち着き先と思われるような項に出会ったとしても、束の間そこに止まったかと思えば、また別の、より真なる置き換え先を求めてみたくなるものである。

置き換えの究極のゴール?

こうした思考法は、XなりYなりAなりαなりが、それ自体として「ある」ということを前提にして、この「ある」あれこれの項の中から、すべてをそこに置き換えることができる究極の項を選びましょう、という問題の立て方をしている。

ところがこの問いの立て方だと、仮に「これぞ究極の置き換え先」と呼べるような気がするものと出会ったとしても、すぐさま究極の置き換え先なるものが究極の置き換え先であるのかないのかを何によって判断するのか、という問題が呼び込まれる。

そして、この究極である/究極でない、の分別の基準になる項(究極を置き換えることができる項)を探し求めようということになり、結局どこまで行ってもリニアな置き換えが止まらないという、ことになる。

*ー*ー*

不可得な論理

「太郎の論理」は、こういう分別、二項対立を大前提に置かないのである。

むしろこういう二項対立が切り分けられつつある瞬間に触れよう、というのが岡本太郎的な精神なのである。

「太郎にとっての神という存在は「人間という分裂した存在、断ち切られた存在のもう一つのほうを、見えない自分というものを、いわば手さぐりする相手」であり、「なにか友だちでもあり、自分自身でありという、アンビヴァレンス」な「対話の相手」であり、つまるところ、「断ち切られたもう一つの自分」だとまで言っているんです。」

断ち切られたもう一つの自分、という言葉がとてもいい。

自分でありながら、自分とは分離している者。

しかし、分離しているとはいえ、それはあくまでも自分であって、自分と同じ、異なるところがない、ひとつのことである。

しかし、ひとつだけれども、あくまでもふたつ、別々に分かれている。

分離しているのか、分離していないのか。

一つであるのか、二つであるのか。

分離 / 結合

一 / 多

こういう感覚的には疑うべくもない大前提として導入されがちな二項対立が、ここでは両極に分かれるでもなく分かれないでもない不可得状態に励起されている。

+

話は逸れるが、この一節を読んでふと思い出したのはマニ教の開祖の話である。マニ教の開祖マーニー・ハイイェーは、天使の啓示を受けて聖典を記したのであるが、この天使は他でもないマーニーの「同伴者・双生児」であり、一方が地上界の身体として溶け落ちて凝結してマーニーという人間になり、他方は天界で振動したままでいる、という関係にある。マーニーは「パラクレート(精霊)の地上における双子」をその称号として名乗ったという。

こお話は青木健氏の『マニ教』に詳しいのでぜひご参考に。

*

熊楠や岡本太郎の言葉というのが、物事の区別、分別が決定的に確定した「後」から、その「上」ではじまる通常の思考の言葉とは異質なかがやき方をしている。

そこで言葉は、分別が固まる瞬間というか、分別が固まるでもなく固まらないでもない、振れ幅を描きながらゆらぐゆらぎのようなこととして観測される。

* *

コトバで言葉を揺らす

この「観測」を「する」ことを可能にする観測器具、望遠鏡や顕微鏡のような、今日でいえば重力波検出器のような役割を果たすのが、読み手の言葉である。

これらの観測機器は、通常の肉眼では見えない細かいものを見えるようにしたり、遠くのものを見えるようにしたり、視覚が感覚できる可視光の帯域とは異なる波を、視覚化したりする。観測機器は通常の視覚とは異なる様相での「光(波)」の分別を可能にする。

* * *

言葉もまた、読み手の使いようによっては、通常の分別とは異なる様相へと、ものごとの分節システムを組み替える強力な手段にもなる。

もちろん、あくまでも「使いようによっては」である。

通常言葉は、出来合いの、既存の固着した分節システムを再生産してより強力に固めるような方向に作用する。

「XはAであり、絶対に非Aではありえない」

というようなことを飽きもせずに繰り返すような姿をしているのが通常の言葉の姿である。しかしこれはあくまでも表向きの、世をしのぶ仮の姿である。

思考の根源的パターン

本書の著者である唐澤氏は、上に引用した一文のすぐ後で、井筒俊彦氏を引きながら次のように書かれている。

「熊楠と太郎という二人の巨人の思想的連関を捉えようとする本書の試みは、例えば、井筒俊彦が『意識の形而上学ー『大乗起信論』の哲学』などで取り組んだ「共時論的構造化」に似ている。つまり、時代的に異なる東洋哲学の根源的パターンを一度そっくりその身に引き受け主体化し、その上で新しい哲学的視座を打ち立てようとする試みである。」

井筒氏が論じる思考の「根源的パターン」というのは、煎じ詰めると”分節でもなく無分節でもない、分節と無分節のあわいの脈動の拍動パターン”とでも言えそうなことになる。

『意識の形而上学』をはじめとする井筒氏の思索では、物事の分別(あれとこれのちがい)が固まったあり方をしている意識や存在の「表層」と、未だあれこれの分割線が定まっていない無分節の「深層」とが対比される上で、表層と深層とのあいだの往還ということが、諸々の「東洋哲学」でどのように問われ言語化されてきたかが論じられる。

ここでおもしろいのは分節と無分節、

分節 / 無分節

この二つの対立関係もまた、そのように分別、分節されたことだという点である。分節と無分節の対立もまた、(1)かっちりと分節された相で論じることもできれば、(2)未分節の相から論じることもできれば、あるいは(3)”分節されているでもなく分節されていないでもない”、”無分節ということでもないが、無分節ではないということもない”という、まったく「どちらかわからないでもなくわかるでもなく」の相で論じることもできる。

この第三の語り口こそ、空海があちこちで論じる「不可得」ということである。どちらか不可得。

ある / ない

うち / そと

分節 / 無(未)分節

あまりにも当たり前のように”分かれている(分かれ済み)”の二項対立たちのあわいにも、「不可得」がその幅を広げようと食い込んでくる。

ただし、通常の「Aか、非Aか」どちらか片方だけを選ばなければならないとする排中律に従った言葉遣いでは、この「不可得」を、うまく感覚しながら自由に漂わせることが難しくなってしまうのだ。

どちらでもないところに、すぐに排中律を適用して、「結局、どっちが、正しいか」を断言しようとすることを「思考」することだと思ってしまう。いや、もちろんそれ”も”立派な思考であるが、あくまでも、それ”も”である。

* * * *

対立する二極のどちらか不可得なことは、「Aでもなく、非-Aでもない」という形で言語化することもできる。このような論理を「レンマの論理」という。中沢新一氏が『レンマ学』で詳しく論じるところである。

レヴィ=ストロース氏が描き出す「神話論理」もまた、対立する二極のどちらか不可得な「両義的媒介項」に着目する。

私たち人類が自分たちが知っている世界の成り立ち(分別)の起源を思考しようとするときに、古今東西、地球上の至る所でいつもいつも、対立する二極のどちらであるかが不可得な両義的媒介項の対立関係の対立関係が(四つの両義的媒介項が)過度に結合して一点に凝集したり、過度に分離し拡散して四つセットのあり方がバラバラになりかけたりする動きが語られる。

天/地の両極に属するものたちが「高い樹」の上で結合したり、動物/人間の両極に属するものどうしが「結婚」したり、という神話の語りがある。

ここで神話の論理は、経験的感覚的に対立する二極のどちらか不可得な両義的媒介項それ自体が、ある一つの項であるためには、それと対立するもう一つの両義的媒介項をペアとして持たなければならない、と考える。両義的媒介項もまた「それ自体」として端的に項として独立自存することはなく、あくまでも振幅の最大値と最長値として、脈動の両極に区切り出される二つのことなのである。

両義的媒介項四つを区切り出すような、分離と結合を両極とする振幅を描く脈動を通じて、私たちが経験的な世界を分別する二項対立関係の対立関係(ある/ない、生/死 などなど)が区切り出される余地が開かれる。

この辺りの話は、下記の記事などに詳しく書いているので、ご興味ある方はご参考にどうぞ。

『南方熊楠と岡本太郎 知の極北を超えて』の74ページで石井氏は、熊楠と岡本太郎は、レヴィ=ストロースのいう「野生の思考」の「神話論理」で考えていたと指摘している。ここはとても興味深いところである。

また中沢新一氏が『レンマ学』でも詳しく分析している、鈴木大拙が『華厳の研究』で論じた”即”の論理も、ここに通じるものである。

「太郎・大拙・熊楠は、使っている単語が違うだけで、いずれも同じことを言っている。世界の本質を捉えているのでしょうね。」

+ + +

これらの思考から、いかなる二項対立関係をも、切り分け済みと看做さない、という徹底した叡智が浮かび上がってくる。

この叡智は翻って、切り分けられているかいないかの区別、分節と無分節の”分節”さえも、固定した前提として持ち込まないよう細心の注意を払う。

二つのうちの一つを選んだかと思えば、もう一方と入れ替える

ちょうど手元にあったので、岡本太郎『神秘日本』から、いくつかの言葉を引いてみよう。

まず、岡本太郎が子どもの頃に、タンスの中で見つけた小さな人型の話である。

「ひらくべくして、ひらかなかった魂。ーーだからこそ生命の混沌に耐え、その力にみちて、不気味である。ちゃっかり形になってしまった人間の、間のびしただらしなさ。その無気力にくらべ、この目、口、耳をつぶされて、ひたすら内に生命力を充実させている人型の方が、どれほど人間か…と思う。」

生命の混沌に耐える、漲ることそれ自体であるような(強度)力。

これこそ無分節でもなく分節でもない、徹底して不可得な、ありとあらゆる「何か」への言い換えをするりと逃れるナニかである。

「目、口、耳をつぶされて、ひたすら内に生命力を充実させている」というところに、かの「器官なき身体」を思い出す。「器官なき身体」については下記のひづみさんの記事がとても美しいイメージを喚起してくださるので、ご参考にどうぞ。

つぎに、熊野の神事についての話である。

「水が本体であり、流れの底をしめるものだ。そして火はその絶望的な意志力のあらわれとしてもえさかるのではなかろうか。

しかしまた当然、逆にもいえるのだ。世界全体が火であるとみることもできる。万物がその凝結からいったん解き放たれるとき、すべてが炎となって燃えあがる。なにも原子物理学の実証をまつ必要はない。たとえば冷たい厳石も、強烈な精神で凝視するとき、そのまま炎と化する。」

水が本体で、火がその現れ。

水 / 火

|| ||

本体 / 派生物(あらわれ)

というような分別を語ったかと思えば、すかさず「しかしまた当然、逆にもいえる」とくる。今度は火が本体と直結される位置を占めるように移動する。

火(熱い) / 水(冷たい)

|| ||

本体 / 派生物(あらわれ)

「火」という、それ自体として経験的には存在する項が、本物/派生物という別の二項対立の両極の間をあちらからこちらへと動き回る。こういう言語が、思考がありうるのである。

火と水は、対立しながらも、くるくるとお互いの位置を入れ替わりながら、振動しつづけている。

この水と火の対立に、垂直軸上と水平軸の対立、上昇運動と下降運動の対立といったことがからみついてくる。

「ここにあるのはあくまでも、滝(水)と火の対置である、垂直に落下する水に向かった石段で、猛火が旋回する。この神秘のからみあい。二つの根元のコントラストが、強烈に響鳴して身をつらぬく。それはこの祭りに集まるすべての人をふくめ、天地全体を含むのである。」

ある軸上で対立する二極がはっきりと別々のこととして際立ちつつも、別の軸上で過度に結合したり、過度に分離したりする。「何である」と一つの言い換え先に、ある二項対立の一方の極でしかない言い換え先に、言い換えて終わることができない両義的媒介項たちの分離と結合の脈動から、天/地の区別が、この経験的世界の分別をそこから立ち上げていく起点になるような対立二項が収まることのできる場所が切り開かれていく。

最後に熊楠についての一節を引用しておこう。

「論理的で直線的な事柄をインプットして、時に非論理的でノンリニアな新たなものとして逆流させることができる。」

言葉は、パッと見たり聞いたりした時の姿は、下記のようになっている。

ΔーΔーΔーΔーΔーΔーΔーΔーΔ

しかし、実は。

この一つ一つの「Δ」は、下図のような対立関係の対立関係の対立関係を開いたり閉じたりする脈動を通じて、瞬間瞬間、あるようなないようなところで揺らいでいる事柄なのである。

「非論理的でノンリニア」な言葉は、ΔーΔーΔーΔーΔーΔーΔーΔーΔの線上に、上の二重の四項関係(八項関係)の脈動あるいは回転運動を写像したようなことなのかもしれない。

日常の表層の固着した分別に、どうしようもなく付き合いきれないという感じになったとき、私たちにはこの神話論理の脈動へと降りていく、いや、飛び上がるための器官であるような「言語」がすでに貸し与えられている。

もちろん、通常は、言語のそのような使い方、動作モードは封じられている。この封印を解き、不可得モードの言葉を起動するために、不可得な言葉たちによる表現に触れる読書こそ、この上ない、いい練習になる。

関連記事

この記事が参加している募集

最後まで読んでいただき、ありがとうございます。 いただいたサポートは、次なる読書のため、文献の購入にあてさせていただきます。