超感覚的世界を感覚するための器官としての言語の神話論理モード -レヴィ=ストロースの『神話論理』を深層意味論で読む(53_『神話論理3 食卓作法の起源』-4,M364転がる頭)

クロード・レヴィ=ストロース氏の『神話論理』を”創造的”に濫読する試みの第53回目です。

これまでの記事はこちら↓でまとめて読むことができます。

これまでの記事を読まなくても、今回だけでもお楽しみ(?)いただけます。

経験的区別を概念の道具にして

抽象的観念を抽出

レヴィ=ストロース氏は『神話論理』の第一冊目『神話論理1 生のものと火を通したもの』の冒頭で次のように書いている。

「生のものと火を通したもの、新鮮なものと腐ったもの、湿ったものと焼いたものなどは、民族誌家がある特定の文化の中に身を置いて観察しさえすれば、明確に定義できる経験的区別である。これらの区別が概念の道具となり、さまざまな抽象的観念の抽出に使われ、さらにはその観念をつなぎ合わせて命題にすることができる。それがどのようにして行われるかを示すのが本書の目的である。」

『神話論理』を読んでいるうちに迷子になってしまったら、この冒頭の一節に立ち戻るといい。

*

今回の記事にも、ギョッとするような「経験的区別」が登場する。

なんと、体が半分になって、しかも動き回る!という神話である。

『アダムス・ファミリー』というコメディ映画で手が走り回る、あの感じ。

このリアルに思い浮かべると恐ろしげな経験的な区別が「概念の道具」になり「抽象的観念の抽出に使われ」る様子を、今回ご紹介する神話ではありありとみることができる。

動きまわる半身が、別の人間にくっつくというモチーフは『神話論理3』の基準神話のものでもある。

すなわち、そこから抽出される抽象的観念とは、

内 / 外、含むもの / 含まれるもの、一 / 二(多)

そして

分かれていること / 分かれていないこと

さらに、

無分節から分節への転換 / 分節から無分節への転換

といったことである。

そしてこれらの抽象的な対立関係が、所与の二項の事後的な結合としてではなく、二項を振幅運動の両極に区切り出す分離と結合の間の振動として語り出されていく。この辺りのことは下記の記事にも書いてるのでご参考にうどうぞ。

それこそ空海が『吽字義』で捉えようとしている抽象的観念の分節システムの発生プロセスと論理的に同じことが、一見恐ろしげな神話の中から姿を現す。

というわけで、今回は「神話論理とは結局どういうことか?」という疑問が一挙に解けるかもしれない、お手本のような神話たちをみてみよう。レヴィ=ストロース氏が『神話論理3 食卓作法の起源』の49ページで分析する「つきまとう半身」という神話である。

これも経験的区別

・・・

つきまとう半身?!?!

それもそのはず、読み手である私たちはいま、食卓作法がはじまる前に、転送されている。

半身がつきまとうとか、頭がころがるとか、ホラーみたいだと思われるかもしれないが、まったく怖く無いと思うので、安心して読んで欲しい。

問われているのは神話の論理である。「半身」、「半分」という時点で、すでにこれが意味分節の論理ゲートであることがわかる。

分離と結合を両極とする脈動

この『神話論理3 食卓作法の起源』M364をくわしく見てみよう。

夜中に狩をしていた男が、森の精霊たちの怒りをかった。

精霊たちは男が留守の時に家に忍び込み、

男が出かけると、彼の妻の体を切り刻み、

また彼が帰宅してくる前に切り刻んだ妻の体を元通りに戻していた。

これを毎日繰り返したせいで、妻は次第に体調を崩していった。

不審におもった男は様子をうかがい、事情を知り、

精霊たちを捕らえようとした。

男に追い回された精霊たちは、彼の妻の体をバラバラにしたまま、

森へ逃げていった。

* *

バラバラのままの妻は困り、首だけで転げ回ったあげく、

夫の肩に跳びのり、張り付いた。

そして

「お前が夜中に狩をしたせいで、こんなことになった罰だ」

と呪った。

妻の頭は、夫が食べるはずの食事をすべて横取りしてしまったので、男は飢えるばかりであった。

*

男は、頭が逃げ出すよう仕向けるべく、わざと水中に潜った。

しかし、頭は男に噛み付いて

「息継ぎできるように浮かび上がらないと、お前を喰う」

と脅す。

焦った男は嘘をついた。

「漁りのための「梁」を設置するために、仕方なく潜るのだ」

と。

頭は、魚をたらふく食えるのならば、と、

肩から離れ、木の枝にとまって、男が梁を設置するのを待つことにした。

すかさず男は、梁の口を通過して泳ぎ逃げ、家まで戻った。

しかし、後から頭が転がって追いかけてくる!

そして家に転がり込んできた頭は、今度は夫の肩に乗るのではなく、

料理のための炉に住み着いた。

そして「マニオクをこねるための道具をよこせ」という。

夫は、首とマニオク調理用のヘラをワンセットにして鸚鵡に変身させた。

こうして、月の光が明るい夜には、鸚鵡の歌声が聞こえるようになった。

M364「転がる頭」を要約

頭が転がって追いかけてくるくだりがおそろしいようなコミカルなような。この神話は神話論理の具体例として、とてもよくできている。

(ちなみに今回の記事に、AIで生成した「ころがる首」のイメージや、「半分に切られた体」のイメージは出てこないので、安心してください。

重要なのは項よりも、関係・構造なのです)

項の意味や価値はさらにいくつかの項が生成されたあとに、

複数の項の関係として出てくる。

(1)分離と未分離が未分離

冒頭、男は、昼/夜の二項対立に関して、夜の方に過度に結合するという、通常の経験的狩人の姿からすると極端に一方に寄ったあり方をしている。アンバランスといってもいい。狩猟者としての彼は、夜と結合、夜の中に完全に入り込み、包まれている、と言えるような状態である。

通常の狩人が付かず離れず、適度に距離を取るべき相手と、過度に結合している。

この「男」と「夜の精霊」との過度な結合の裏返しが、留守中に男の家に夜の精霊たちが入り込む、ということである。神話の二項対立はまさにシーソーで、一方に傾いたまま動かなくなりそうになると、すかさず他方に傾くような動きが反発してくる。

この神話の冒頭には過度な結合がある。

この過度な結合には二つのパターンがある。

男は、夜の「中」へと入り込んで狩猟し、獲物を切り取っていく。

夜の精霊たちは、男の家の「中」に入り込み、妻を切り刻む。

内 / 外

||

中身 / 容器

包まれるもの / 包むもの

この両極の間を、狩人があちらに行けば夜の精霊はこちらにくる、というように逆の方へと動く。

一方で過度な結合が生じれば、他方でも過度な結合が生じる。

一方で過度な分離が生じれば、他方でも過度な分離が生じる。

*

ここで狩猟者と獲物という経験的で感覚的に対立する二極の間での振幅を描く脈動が、包む物と包まれるもの、未分離と分離(つながっていること / 切り離されていること)という、人間の意味分節システムの支えとなる対立関係を切り結んでいく様をみることができる。

狩猟者と獲物とが双方向に過度に混じり合ってどちらがどちらかわからないようになるというのは、つまり分離と未分離の分節がはっきりしていない、ということである。

未分離 / 分離

(つながっていること / 切り離されていること)

分離と未分離、分節していることと分節していないことの区別がはっきりしていない。これはまさに世界の始まりをゼロから語り出そうと言う創世神話に相応しい話である。

(2)分離と結合の間の脈動

つぎのくだりで、この分離と結合を両極とする振幅を描く動きが出てくる。この男の妻は、男がいない時はバラバラであるが、男がいるときにはバラバラになっていない。バラバラになっても元に戻れるとは、前回の記事で紹介した月の満ち/欠けと通じるものがある。ここに、

体がバラバラ(分離) / 体がバラバラでない(結合)

(夫/妻の分離) / (夫/妻の結合)

という、分離と結合を両極とする振動がある。すなわち、1)夫/婦の分離と結合の両極のあいだと、2)身体の分離と結合の両極のあいだ、二つ二項対立・二つの軸上で最大振幅から最小振幅へ、最小振幅から最大振幅へと、振動を描いている。

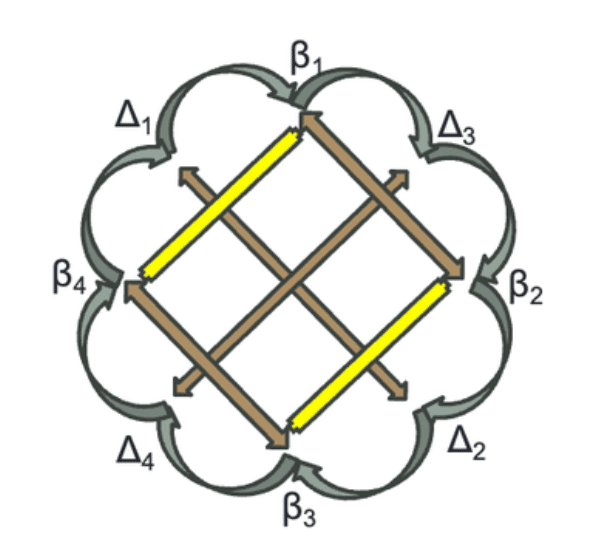

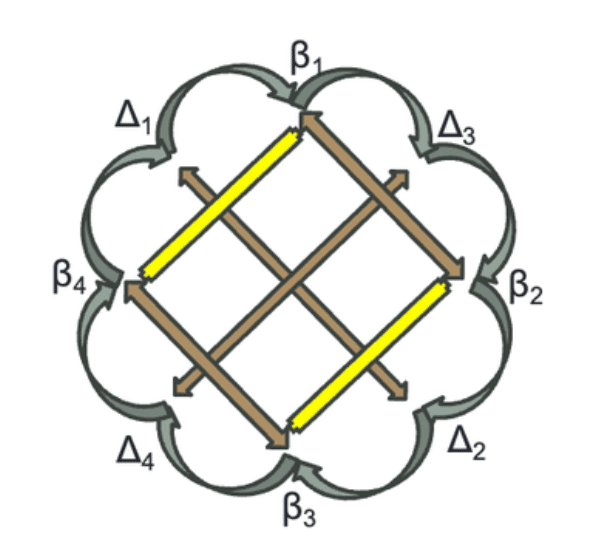

分離していることと結合していることという、経験的にははっきりと分けられているはずの二項対立の両極に対して、その「どちらでもありうる」という1)夫婦のあり方と、2)妻の身体のあり方は、下記の図1でいうβ項、経験的に鋭く対立する二項の中間に位置する両義的媒介項である。

神話的思考(野生の思考)とは、図1に示すΔ1とΔ2の対立と、Δ3とΔ4の対立という二つの対立が”異なるが同じ”ものとして結合すると言うために、β1からβ4までの四つのβ項をいずれかの二つのΔの間にその二Δの”どちらでもあってどちらでもない両義的な項”として析出する。そして、この四つのβと四つのΔを図1に描いた八葉の形を描くようにシンタグマ軸上に繋いでいく=言い換えていくことなのではないだろうか。

ここで構造分析は、Δ1を「非-非-Δ1」と見る。

Δ1は非-Δ1と区別され分節される限りで、その姿を現す非-非-Δ1に他ならない。同様に、Δ2を「非-非-Δ2」と見る。

Δ2は非-Δ2と区別され分節される限りで、その姿を現す非-非-Δ2に他ならない。同様に、Δ3を「非-非-Δ3」と見る。

Δ3は非-Δ3と区別され分節される限りで、その姿を現す非-非-Δ3に他ならない。同様に、Δ4を「非-非-Δ4」と見る。

Δ4は非-Δ4と区別され分節される限りで、その姿を現す非-非-Δ4に他ならない。これら四つのΔをはっきり分離しつつ安定的に結合しておくために、四つのβ項が分離したり結合したりする脈動が必要なのである。

直接言明された、あるΔと他のΔとの置き換えは、顕在的には二つのΔを「異なるが、同じ」ものとして分けつつ結び二項関係をつくることであり、潜在的には二つのΔ二項対立関係同士を異なるが同じものとして分けつつ結び四項関係を作ることでもある。

*

つまりこの神話はこの冒頭のくだりだけで、あっというまにβ四項関係の脈動を描き出してしまったのである。

ということは、次の妻の「あたま」が夫の肩にくっつきすぎる=過度に結合して離れなくなる、というくだりは、β四極の振動状態から、定常的なΔ四項関係が析出されるプロセス、ということになるはずである。

そしてこの定常的なΔ四項関係のうち第一のΔ二項対立として建てられるのは、分離と未分離の対立であるはずだ。

じっさい、どうであろうか?

(3)鬼ごっこからの分離と未分離との区別の確定

夜の精霊が昼の狩人の家に入り込み、夫婦が一緒にいれば妻の体も未分離で、夫婦が分離していれば妻の体もバラバラになる…というβ四項の振動状態が崩れるきっかけは、狩人の男が夜の精霊を追いかけ、夜の精霊が狩人から逃げる、という鬼ごっこ・おいかけっこの終焉、夜の精霊が逃げ去ってしまうことである。

鬼ごっこは、分離を志向するものと、結合を志向するものとが、分離したり結合したりする、という点で、ブランコと同じようなものでβ脈動の神話における典型的な姿である。

このβ脈動鬼ごっこが、結合によってではなく、分離によって終わる。

夜の精霊が森へ逃げ去ってしまい、狩人=夫も追いかけるのをやめる。

ここで”夫=狩人が夜の森に入り込み、夜の精霊が狩人の家に入り込む”という、包むものと包まれるものが交互に裏返り続ける動きが、ここで止まる。止まり始める。

*

夜の精霊と狩人、包むものと包まれるものの区別がつなかくなっている状態から、はっきりと区別された状態へ。ここで定常的に分離されている、ということが出てくる。つまり、

分離 / 未分離

この両極を区別したままでいることができるようになる。

* *

ここで、この神話が極めて論理的なのは、夜の精霊と狩人が分離したままになることで、同時に、妻の体も分離したままになる、ということである。

β四項が収縮したり広がったりする脈動が止まったことで、妻の体も、自在にくっついたり分離したりを繰り返すことができなくなる。

* * *

ここで、神話はつぎのモチーフに展開する。

バラバラのままの妻は困り、首だけで転げ回ったあげく、

夫の肩に跳びのり、張り付いた。

そして

「お前がが夜中に狩をしたせいで、こんなことになった罰だ」

と呪った。

妻の頭は、夫が食べるはずの食事をすべて横取りしてしまったので、男は飢えるばかりであった。

体から分かれて首だけになって転がり回る「妻(β)」は、夫(β)の「肩」に過度に結合する。

夜の精霊が逃げ去ったことで、包むものと包まれるものの区別がはっきり確定され、分離と未分離の区別も確定されたところで、いよいよ未分離であるということが、”分離されているはずの二極の過度な結合”と言う様相を呈するようになる。

ここはなかなか難しいところである。

「そもそも区別がつきません」

というのと、

「区別されるべきなのに、区別できなくなっています」

というのでは、どちらも未分離といえば未分離であるが、分離と結合の区別の有/無という点では真逆に対立している。

この神話の冒頭は、昼と夜の区別がそもそもついていないような状態になっている。これは包むものと包まれるものとの区別もよくわからないという、カテゴライズが効かない状態であり、いわば論理以前である。

これに対して”夫の肩に妻の頭がくっついている”というくだりは、夫婦という区別=別々であるはずのところが過度に結合し、妻の頭と首から下という一つであるはずのところが過度に分離している。つまり「区別されるべきなのに、区別できなくなっています」ということになっている。

妻の頭は自分の体とは分離し、夫の肩とは結合する。

結合しているはずの二項が分離し、分離しているはずの二項が結合する。

ここにみごとに(1)未分離→(2)分離と結合の間の脈動→(3)過度な分離と過度な結合による脈動の停止、という展開がみられる。

肩は二つ、頭は一つ

通常経験的にはひとつであるはずの身体が二つに分かれ、通常経験的には二つであるはずの夫婦が過度にひとつにくっついたままになっている。

*

ここで「肩」に「もうひとつの首」が乗るというのもおもしろい。

肩は、経験的には一人の人間に二つあり、首は経験的には一人の人間に一つあるが、肩が左右に分かれて「ふたつ」「ある」と”言える”のは、「頭」との関係においてである。

もし首から上の頭がそもそもはじめから存在しなければ、身体の一番上から左右に腕が生えている形になり(アメリカのアニメに出てくる黄色いスポンジのやつをイメージしてほしい・・あれは腕の生え始める位置が下すぎるが)、「腕」はふたつであるが「肩」はない。

これは解剖学の話をしているのではなく、ソシュールの言語学である。

関係が項に先行するのである。肩が肩であるのは、首との関係においてであり、腕との関係においてである。「肩それ自体」が意味的にあらかじめ分節されているわけではない。

*

片側の肩に頭が乗ることで、Δ的に安定した「二即一」である「頭と両肩」の三項関係が、β的に振動状態に入った「二つの頭と両肩」の四項関係にずれていく。ここで過度に結合した夫婦はひきつづきβ二項のペアであって、Δ項ではない。

β四項が収縮したり広がったりする脈動が止まり、一方での過度な結合と、他方での過度な分離に固まったわけであるが、この凝固はあくまでもβ項、つまり経験的世界のかっちりとしたものごとの二項対立の両極から半分ずれた項たちの四極分離の固定である。

しかも、これが仲良くくっついているならまだよいが、夫の食べるものを全て「首」が奪ってしまうという。「お前のものは俺のもの、俺のものは俺のもの」であり、自/他の二極がごっちゃになっている。ちなみにこのくだりは、第三巻の基準神話の第五の結婚の場合と同じである。

(4)最終的な分離へ /水中に入る→噛みつく→嘘をつく→梁

ここで夫は、なんとかして「首」にお引き取り願おうと、水中に潜る。

息切れした首が逃げ出すものと見込んだのである。

男は嘘をついた。

「漁りのための「梁」を設置するために、仕方なく潜るのだ」

と。

頭は、魚をたらふく食えるのならば、と、

肩から離れ、木の枝にとまって、男が梁を設置するのを待つことにした。

すかさず男は、梁の口を通過して泳ぎ逃げ、家まで戻った。

しかし、後から頭が転がって追いかけてくる

水=含まれる二極を際立たせる

夫の肩と妻の首という、経験的には分離しているはずの二項が一つになってしまっているところをあらためて分離するためには、二即一でありながら「一」の局面が強く出てしまっている関係を、「二」の局面がより強く際立つように切り替えないといけない。そのために、「水」という項に「肩」と「首」の両方を包含させて、Δ=β=Δ'の関係を際立たせるのである。

噛み付いて、喰う、過度な結合

しかし、首は逃げ出すどころか噛み付いて「喰う」と脅してくる。

噛みつくことと、食うことは、二者の過度な結合の極みである。

食われて仕舞えば、食われた方は食った方の体の一部になり、二即一どころか、単一になる。

水に入り分離を促されたかと思えば、「食らう」ほど過度に結合する。

ここでもまた分離と結合の間で、振幅の最大値から最小値へ、一挙に走査点が振れる。

嘘、記号と意味内容の分離

ここで夫は「嘘」の言葉を繰り出す。

「漁りのための「梁」を設置するために、仕方なく潜るのだ」

食べ物を奪う妻を追い払うために水に潜ったのだが、そうとは言わず、妻のために食べ物をとっているのだ、と、真逆の嘘を主張する。

嘘の言葉は、偽の意味を伝達するという点で反-伝達であるとでも言おうか。嘘だとバレていない嘘は、言葉を通常のコミュニケーションを成り立たせる「文字通り」の姿のまま、その「文字通りの”意味”」を破却する。

記号だけが通常通りありながら、その意味内容が通常のものと反転しているのが嘘である。

記号α = 意味内容 x

↓

記号α = 意味内容 -x

この嘘の契約によって結ばれ続けていると勘違いした妻の首は、夫の肩から分離する。

梁、梁を通過する

梁(やな)は川の水中から魚を分離するための仕掛けである。

網も釣り針そうだが、水中に含まれている魚を、水中から分離するのが、漁労の道具である。水中の魚を水中から分離する技は、神話的には

内/外

容器(含むもの)/中身(含まれるもの)

という形式的で抽象的な二項対立関係の分節を引き起こす両義的媒介項(β項)である。ちなみにこの内/外の二項対立は、この神話では冒頭からモチーフに上がっているものであり、ここで再び利用されている。

樹上にとまる

夫の肩から離れた妻の首は、水に浮かぶでもなく、大地に転がるでもなく、樹上の枝に登る。

樹上の枝というのは天/地の二項対立の中間の、天でもなく地でもない位置を占める、両義的媒介項の居場所である。猿かに合戦の猿のポジションである。

分離の確定

妻が、樹上の枝という、天/地の中間ポジションに位置している間に、夫の方は漁のための罠という、水中の魚を池上に引っ張り上げるための変換=媒介システムである水中/地上の間の両義的媒介項の中に入って、地上へと移動する。

妻 / 夫

||

樹上の枝 / 水中の罠(梁)

||

天/地の中間 / 水中/地上の中間

こうして、樹上の枝×水中の罠(梁)を媒介として、夫と妻は、分離した状態で地上に帰ってくる。

とはいえまだ、振幅を描く脈動は止まらない。

逃げる夫を、妻の「転がる首」が追いかける!

鬼ごっこもまた神話によくある”付かず離れず=分離と結合を両極とする脈動”の象徴である。

*

そして家に転がり込んできた頭は、今度は夫の肩に乗るのではなく、

料理のための炉に住み着いた。

そして「マニオクをこねるための道具をよこせ」という。

夫は、首とマニオク調理用のヘラをワンセットにして鸚鵡に変身させた。

こうして、月の光が明るい夜には、鸚鵡の歌声が聞こえるようになった。

さて、家にたどり着いた妻は、夫の肩に乗るのではなく、料理の炉に居座ることになる。料理の炉もまた両義的媒介項である。料理の炉は生のものを火を通したものに変換する、生のもの/火を通したものこの両極の間の媒介項である。

この炉と一体化した「首」は引き続き両義的媒介項(β項)であるが、それが「調理用のヘラ」と合体して、鸚鵡になる。

料理のヘラや杓子(しゃくし)のようなものもまた、野生の思考の神話論理では両義的媒介項(β項)である。

首だけで転がる妻と、調理用のヘラは、どちらもβ項である。

首とヘラ、二つのβ項が一つに重なり合ったところに、一つのΔ項(此場合は鸚鵡)が生成する。

β→ Δ ←β

神話において鸚鵡というのは、

人間Δ1 / 人間ではないものΔ2

この対立関係の「人間ではないもの」の側に収まる項である。

二項対立関係とは、Δ1とΔ2が別々でありながら、互いに他方ではないものーではないもの、という資格で異なりながらも結合しているということである。つまり二項対立は全く無関係で遠く離れ、何の関係も無くなっているような二項の関係ではない。神話の論理における二項対立は、隣り合っていながらも別々であるような二項である。

例えば、

男 / 女

この経験的な対立する二項は、どちらも同じ人間であるという点では一である。あるいは

狩猟者 / 獲物

この経験的な対立二項も、同じ一つの狩猟という局面で駆け引き、命のやり取りをしあうという点で「一」つの現象の二極である。

こうした二項対立関係にあっては、例えば、

人間とは、「人間ではないもの」ーではないもの、であり、

男とは、「男ではないもの」ーではないもの、であり、

獲物とは、「獲物ではないもの」ーではないもの、である。

この二重の否定を介して、対立する二項は同じ一つのことになる。

*

いま、鸚鵡は、「人間ではないもの」ーではないものとしての人間を生成するために必要な「人間ではないもの」の極にちょうどよく収まる項なのである。

鸚鵡という動物は、人間に懐き人間の声を真似ることもできる。

この点で、他の人間を見れば逃げ出したり襲いかかったりする動物と比べると、人間と過度に結合することもなく(人間を喰ってしまうことなく)、人間と過度に分離することもなく(人間を見れば逃げて隠れてしまうことなく)、ちょうど良い距離感で人間の近くに、人間のすぐ傍にいて、いつでもその姿を見ることができるような動物が鸚鵡なのである。

まさに鸚鵡の「歌声」は、夜なると人間の耳に聞こえるほど、近いものである。

夜に包まれた鸚鵡の歌声

さてここで、この神話は見事に円環を閉じている。

また「夜」に返ってきたのである。

ただし、この夜は、神話の冒頭の夜とは別の夜である。

神話の冒頭、β人間である狩人=夫が、夜の中に溶け込んでしまっており、そのせいで夜の精霊が人間の住処に入り込み、妻を分離するようなことが起きた。

これが神話の最後には、夜に包まれているのは「人間ではないもの」としての鸚鵡である。しかもその歌声が、暗闇の中で姿は見えずとも、その歌う声は人間の耳に届くという付かず離れずの距離感が保たれている。

こうして「夜」と「人間」はうまい具合に分離される。

しかも分離されつつも、昼の裏返し=”昼ではないもの”ということで、昼と分かれつつワンセットになっている「夜」である。

こうしてくっつきすぎず離れすぎな「人間」と「そうでないもの」との二項対立関係が安定的に分節されるようになる。

*

つまりこの神話は、「人間」の起源、「人間」という項が「人間ではないものーではないもの」として区切り出されてくることが可能になる、最小構成で八項を浮かび上がらせる脈動する振幅が組み合わさった構造を、描き出しているのである。

◇ ◇

同じ構造でさまざまな項の配置パターンをつくることができる

この神話に続けてレヴィ=ストロース氏は、同じように「半身」が他の人物に取り憑いて、過度に結合してから分離する、というモチーフの神話を分析している(M365、M366、M367、M369、M370)

M365:ひとりの戦士が、戦闘で両足を失った仲間を背負って歩くが、川を渡る時に離れてしまう。

M366:ある男が、水中に半身浸かって倒れている旅人を助け背負って歩いた。ところが背負った旅人が背中から降りようとせず、困った男はあれこれ試すが背中の旅人は決して離れない。最後に犬の力を借りて分離に成功する。

M367:人間/動物の区別がなかった時代のこと、食い意地のはったクマのせいである動物の夫婦が飢えていた。夫婦はわずかに残されたバイソンの血を食べていたが、これが子供に変身し、夫婦の仇であるクマを倒した。

この子はのちに成長し、別のクマの娘と結婚するが、さらに別のクマの娘が嫉妬して、背中にしがみついて離れなくなった。そこで彼はもとの血の塊に戻ることにした。彼が血に戻ると、あれこれの動物たちの区別が生じた。

過度な分離が過度な結合に転じる。この過度な結合が付かず離れずに適度に分離されて、経験的な世界のあれこれの物事が始まる、という展開がよく似ている。この分離のきっかけになるものが、水、犬、そして血、である。

水は適量であれば人間の生存に欠かせないもの、人間と不可分のものであるが、多すぎると人間を溺れさせてしまう。水は人間と適度に分離されつつ結合されているべきものである。

犬は、人間と動物の区別でいえば、共に狩ができる仲間であり、時に人間同士以上に意思疎通ができる相手であり、限りなく人間寄りの動物であるが、あくまでも「人間ではない」者である。犬もまた水と同じように人間と適度に分離されつつ結合している。

血もこれらと似たような物である。血は人が生きる上で不可欠の内部の要素であるが、動物の血を直接外部から取り込む(大量に食べる、飲む)ような過度な結合の仕方は危うい。人間にとっては血もまた丁寧に分離されつつ結合している必要のあるものである。

同じ構造が見える、M369もおもしろい。

M369:あるところに結婚したがらない美男子がいた。ある娘が彼と結ばれないことを嘆き祖母に訴えた。祖母は怪我をしたふりをして道に倒れ、歩けないから背負ってくれ、と言って美男子の背中にしがみついた。そうして老婆は「私こそがこの男の妻だ」と叫び続けた。・・・美男子の父は「息子を救ってくれる娘がいたら、息子と結婚させる」と宣言した。二人の美しい娘が現れて、左右から老婆をひっぱった。四回目に引っ張った時に老婆は美男子から離れた。彼はのちにこのふたりと結婚した。

美男なのに女性と結ばれようとしない、というのは神話的には過度な分離ということになろう。

その若者に老婆がしがみついて、一方的に「私が妻だ」と宣言するというのは、繋がっていないところが短絡してしまう、神話的には過度な結合である。

過度な分離から過度な結合へ、超高周波で最大レベルの振幅を描く。

そこに二人の娘が現れて左/右、つまり対立する両極へとひっぱることで、β老婆をβ美男子から分離する。この引っ張る動きが四回繰り返される、というのが、二項対立関係を四つ切り結ぶ、ということに符合していておもしろい。

そうして主人公の美男子は「ふたり」の娘と結婚するのである。

ふたりと同時に結婚することで、β美男子は、対立する両極のどちらか不可得なβ項でありながら、同時に振幅の最大値と最小値の両極の間を往来することで二つに分かれ、二つのΔ項になる(すなわち、一方の妻の夫であることと、他方の妻の夫であること)。

*

M370も極めて論理的である。

M370:ソウゲンライチョウ部族は両手利きで、右手でも左手でも弓矢を操るおそるべき戦士集団だった。神話の主人公である人間の戦士がこのライチョウ部族との戦いから帰る途中、仲間たちと川を渡った。仲間が川を渡り切るのを待っている時、ひとりの老婆が現れて、背負って川を渡してくれと頼んだ。主人公は快く老婆を背負った。老婆はそのまま村まで背負って欲しいと頼む。村に着くと老婆は「あんたがなかなか妻を娶らないから、私があんたと結婚することに決めた」と一方的に宣言する。

主人公は結婚を拒否するが、背中のお荷物は離れない。

背負いっぱなしになった主人公は衰弱していく。

村の人々は亀に頼んで、矢をつかって少しづつ老婆を引き剥がす儀式を行った。

引き剥がされた老婆は樹上に生息するカエルに変身した。

村人たちはさならる災難を逃れようと方々に匹散して分かれて住むことにした。そうして分かれて行った村人たちのうち、ある家族は家禽に変身し、別の家族はその他の四足動物に変身した。首長の家族が鷲に変身した。

この神話も、1)右手と左手の区別が無いという未分離から始まって、2)ライチョウ部族と人間との戦いと帰還、渡河の場面での仲間との分離と老婆との結合、結婚したがらない状態から強引に結婚させられる、という分離と結合の区別と、分離から結合への極端な展開へと至る。

そうして亀という手足を体内にしまうことができる、内/外の壁を通過できる両義的で媒介的な者の力によって、確定的な分離が切り結ばれる。

*

つづくM373も興味深い。

M373: ある男には美しい子供たちがいた。いっぽう、隣に住むカエルの家族の子供たちは醜かった。カエルは隣の家の一番下の子を攫ってきて、自分の子供たちと一緒に育てた。カエルの子供たちが、なぜ兄弟のうちひとりだけが美しく、あとは醜いのかと尋ねると、母親カエルは「あの子は赤い水で洗ったからだ」と答えた。やがて、人間の父親が末っ子を取り戻しにやってきた。カエルたちは報復を恐れて水の中に逃げ込んだ。

人間たちとカエルたちが、同じような姿でご近所に暮らしたり、喋ったりしているような、動物/人間の区別がはっきりしない状態から始まる。これは未分節あるいは過度な結合から話が動き出す、今回紹介しているこれまでの神話とおなじ構造である。

ここで人間の子供がカエルに攫われる。自分の家族から過度に分離される一方で、カエルの家族とは過度に結合する。分離と結合を両極とする振幅が描かれ始める。

しかし、カエルの子供たちは、自分たちと攫われてきた子があくまでも「ちがう」ことに気づいている。過度に結合したはずの人間の末っ子とカエルの家族は、実は「同じ」「一つ」にはなっていないのだ。

そこに人間の親が子供を取り戻しにやってくる。

親子の再会、あるいは人間とカエルの鬼ごっこがはじまる気配である。

ここでカエルが逃げ出し、水中に入る。

人間 / 水生動物

地上世界 / 水界

この二極がはっきりと定常的に分離されることになる。

長くなってきたので、今回はこのあたりにしておこう。

続くM375aも、カエルが人間の子供をさらうも、また人間が取り返す、という話である。

あちらで過度に分離し、こちらで過度に結合する。その動きを幾度か繰り返した後、適度に分離しつつ結合する定常状態に落ち着く。

これ、言葉で考えると頭が痛くなるかもしれないが、下記の図のようなものが脈動しているのをイメージしながら読んでいただけると、腑に落ちるはずである。

このイメージ(動画版)をリアルな視覚的現実に重畳させたままにしたいくらいである。

もちろん訓練すれば、HMDがなくてもできるようになる。

人間のアタマはもともとそのようにできているのである。

神話の登場人物や登場する動物たち、あるいは「半身」といった、ものがたりの構成要素、何らかの言葉で呼ばれる「項」たちは、あれこれいろいろ姿形は異なれど、その項たちの対立関係の組み合わせから浮かび上がる関係・構造の拍動の仕方、脈動の仕方は、そっくり同じである。

この脈動のパターンこそが野生の思考の「神話論理」である、と読んでみよう。

つづく

>>つづきはこちら

関連記事

ここから先は

¥ 310

この記事が参加している募集

最後まで読んでいただき、ありがとうございます。 いただいたサポートは、次なる読書のため、文献の購入にあてさせていただきます。