GPTの"P"にマンダラ状の確率分布を描くβ脈動を組み込む -レヴィ=ストロースの『神話論理』を深層意味論で読む(32_『神話論理2 蜜から灰へ』-6)

クロード・レヴィ=ストロース氏の『神話論理』を意味分節理論の観点から”創造的”に濫読する試みの第32回目です。

これまでの記事はこちら↓でまとめて読むことができます。

これまでの記事を読まなくても、今回だけでもお楽しみ(?)いただけます。

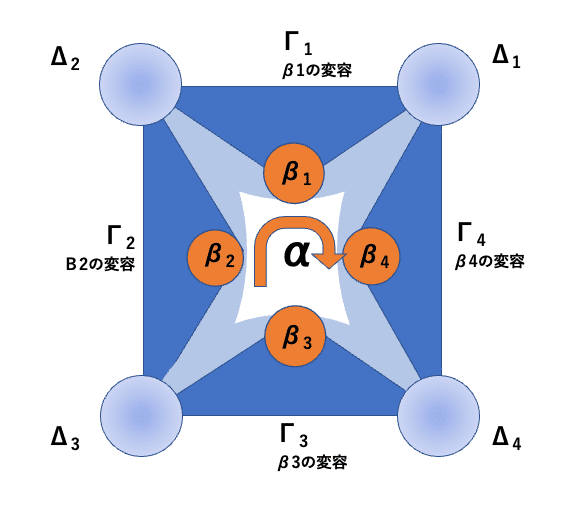

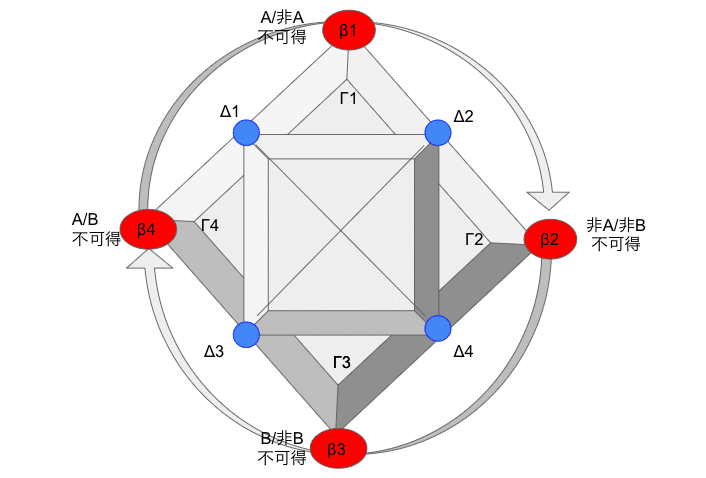

この一連の記事では、レヴィ=ストロース氏の神話論理を”創造的に誤読”しながら次のようなことを考えている。則ち、神話的思考(野生の思考)とは、Δ1とΔ2の対立と、Δ3とΔ4の対立という二つの対立が”異なるが同じ”ものとして結合すると言うために、β1からβ4までの四つのβ項を、いずれかの二つのΔの間にその二つの”どちらでもあってどちらでもない両義的な項”として析出し、この四つのβと四つのΔを図1に描いた八葉の形を描くようにシンタグマ軸上に繋いでいく=言い換えていくことなのではないだろうか、と。

あめが

といえば、次に続く言葉は何だろうか?

-降る。

-降りそうだ。

-降った。

-新緑を打つ。

*

-嫌いだ。

-好きだ。

-道に落ちている。

-おやつだ。

-プレゼントだ。

*

あるいは

あめが-私だ。

あめが-潜在的だ。

あめが-航空券

あめが-落雷

あめが-ヒヨドリ

あめが-腕時計

あめが -見上げれば空へと昇っていく

あめが -海中に空を連れてくる

[…]

「あめ が」のようなある言葉の塊(仮にΔ1と呼ぼう)に対して、その後につづく言葉の塊(Δ2)が何でありうるのか。様々な可能性があるがその確率は言葉によって異なる。

「Δ1あめが ー Δ2ふる (雨が降る)」あたりは、日常的にどこでも耳にするチャンスがありそうな、ありえる可能性が非常に高い連鎖である。

一方、「Δ1雨が ー Δ2海中に ーΔ3空を […]連れてくる」あたりになると、滅多にお目にかかることのできない連鎖であろう。

ある言葉aに続いて、ある言葉x出現する確率は、言葉(x1,x2,x3,…,xnによって大きく異なる。

これがポイント、よく覚えておきたいところである。

この確率の異なり、確率が均一ではないことこそが、何を隠そう、今日の文章生成AIを成り立たせている。

Pretrained

ある任意の語Δxのすぐ後に続く位置に、どの語が収まるか?

限りなくさまざまな可能性があるが、実際に連鎖する確率は均一ではなく、一部の語に偏ってくる。

文章生成AIのアルゴリズムとして知られるGPT(Generative Pretrained Transformer)などは、人間が書きインターネットに蓄積した大量のテキスト

データから人間が書いた文章の語の並び方のよくある(高確率で出現する)パターンを学習する。大雑把にいえば、下記のような感じのことを、人間が書いた大量の文章から機械学習(深層学習)する。

Δ-1,Δ0,Δ1と来れば、次に来る確率が高いのはΔ2であり

Δ-1,Δ0,Δ1,Δ2と来れば、次に来る確率が高いのはΔ3であり

Δ-1,Δ0,Δ1,Δ2,Δ3と来れば、次に来る確率が高いのはΔ4でありΔ-1,Δ0,Δ1,Δ2,Δ3,Δ4と来れば、次に来る確率が高いのはΔ5であり

このようにして“人間が書く文章にありがちな確率の高い語の並び方のパターン”を予め学習=Pre-trainedし、ニューラルネットワークを構築する。それに基づいて、与えられた質問文の文字列に連なる可能性が高い回答文を生成(Generate)する。

生成を担うのは、上記の図のGPT(Generative Pretrained Transformer)の場合、"T"(Transformer)の中に多重に組み込まれた”Attention”のメカニズムである。Attentionは学習済み(Pre-trained)のモデルに基づいて「Δ1 Δ2 Δ3と続けば、その次に来る確率が高いのはΔ4!」と計算する。

ネット上のテキスト・ビッグデータから語と語の連鎖確率を学習するという場合、じっさいにはこのテキスト・ビッグデータの中身が問題になる。玉石ごちゃ混ぜ真偽不明の悪意に満ちたネット上のテキストを「教師」として「学習」してしまい「生成」してしまわないように、何を学習させるかが問われてくる。

一体”何を”学習(Pre-trained)したのか?

「Δ1 Δ2 Δ3と続けば、その次に来る確率が高いのはΔ4!」と計算する。

「これは人間が発した文字列っぽいものをシミュレートしているのであり、”思考”しているのではないのではないか??」

「いやいや、人間の”思考”と総称されていることも、蓋を開けてみれば、TOPに応じて定型的に言葉を配列していく操作であり、AIがやっていることと違いはないだろう??」

「確かに、定型的な常識となっている表層の意味分節を再現(シミュレート)するのであれば、私のような素人人間が四苦八苦するよりも、AIにそれっぽいものを生成してもらった方が楽だし、何より早い。しかし”思考”とはそれだけではないのではないか。言葉を一義的な信号から多義的な象徴へと変身させる配列、詩の言葉、「Δ1雨がーΔ2海中にーΔ3空を連れてくる」というような出現確率の低い配列をあえて選ぶところに思考の矜持があるのではないか??」

「なるほど。それならば、Δ配列生成時にランダムな確率で「Δ1 Δ2 Δ3と続いた時、その次に来る確率が”低い”Δx」を挟む様なアルゴリズムを組み込めば、より人間の”思考”っぽい象徴風のΔ配列もシミュレートできるよね」

「いやいや、継起して出現する確率が低い言葉を適当に持ってくればよいというものではないよ。「Δ1雨がーΔ2海中にーΔ3空を連れてくる」が象徴風なのは、「空」と「海」を短絡さたからだよ。」

Chat風の対話にするとこういう具合になるだろうか。

シンタックス(文法)を破壊してしまっても構わない!!という突き抜けたレベルであれば、潜在的には、ある言葉の後に、どのような言葉が続いてもよい。すべてがすべてと、繋がって良いはずである。

しかし実際にはそんな破滅的な状態になることは滅多にない。

それをすることはいっこうに構わないのだが、そうして生成された破滅的配列は、もはや「言葉」として、誰かに聞かれたり読まれたりすることができなくなってしまうからだ。

*

潜在的には、すべてがすべてと平等につながりうるネットワークでありながら、そのつながりは一部を残してほとんど刈り込まれる。

そうして私たちの日常の仕事や学校や義実家で使う言葉は「お行儀よく」、犬といえば「ワン」、猫といえば「ニャー」という具合に、「Δ1 Δ2 Δ3と続けば、その次に来る確率が高いのはΔ4!」とAIがその最適な確率を計算することが可能なレベルで、言葉の連鎖のパターンの出現確率に典型的で粘度の高い偏りを持つ。この粘度こそが、井筒俊彦氏が意味分節のカルマと書いているものであり、阿頼耶識が第七識と混じり合っている領域の硬さである。

意味分節のカルマ

語と語の連鎖のパターンの出現確率に大きな偏りがあること。これは井筒俊彦氏が『意識の形而上学』などで書かれている本源的にダイナミックな意味分節の動きが惰性化した意味分節のカルマということではないのか。

・・・・それならば逆に”どの語と語のあいだをとっても、すべてがすべてとつながりうる状態(語の連鎖の確率がすべての語と語の間で等しい)”こそが、無限の意味の発生の可能性を含んだみずみずしい躍動感に満ちた状態、と言えるのだろうか??それこそ例えば、華厳法界とか、インドラの網、あるいは阿頼耶識の自性清浄なあり方…とでも、言い換えてみてはどうだろうか???・・・などと考えたくなるところであるが、その考え=分節は「残念ながら多分ちょっと違う」。

固まっている / 動いている

|| ||

ダメ / 良い

|| ||

迷いの世界 華厳法界・自性清浄心?

”どの語と語のあいだをとっても、すべてがすべてとつながりうる状態(語の連鎖の確率がすべての語と語の間で等しい)”は、必ずしも創造的とは言えない。

確率分布の変動が脈動するパターンを描く

確率の分布に偏りが生じたかと思えば消え、また別のところに新たな偏りが生じては消える、ということこそ創造的であり、生命と、生命にとっての意味ある世界とはまさにそのような確率の分布の偏りを様々なパターンで描いていくことなのである。

すべてがすべてを平等に映しあう”インドラの網”なのだけれども、その「網」は偏りのない均質なものではなく、ジャラジャラと揺れて動いており、そこに束の間の網のもつれの束の結び目のようなものとして、わたしたちの「心」、身語意の固まりが形を取っては、消える。

均一な確率で固定されいているのではなく、確率が動いている。

単に「平等である」(違いがない)というのではなく、「アサンメイ チリサンメイ サンマエイ」であるという。

異なっている、差がある、差異がある。それがそのまま平等。

この確率の変動としてのインドラの網が、人間の「心」においては四種の曼荼羅のセット(意味分節の最小構成単位としての四項関係)という姿で写像されるのであるが、生命体としての持続、生/死の分節を死にものぐるいで反復しているうちに、いつしか四項関係が固まってしまって、四項関係が変動する確率の脈動が、ある「心」という平面に写像したものだということをすっかり忘れてしまうのである。

* *

「Δ1 Δ2 Δ3と続けば、その次に来る確率が高いのはΔ4!」式のコトバの連鎖は、生命体が欲界をまかり通るための護身用の武器になるのであるが、それが同時に、人間を苦しめ、破壊し、人間関係を切り刻んだり、社会を破壊したり兵器にもなる。

「ワタクシがΔxなのは、すべてΔaのせい。Δaが悪いのだ」

「僕はΔcだ、僕はΔcだ、僕はΔcだ…」

式の言葉の連鎖!

こういうのは、わたしたちを苦しめ、逃げ場のないところに閉じ込める。

もちろん、苦しんでいることすらわからないようにする強烈な「超Δ」を作ることもできるが、これ以上はやめておこう。

まとめよう。

ネット上であれ、巷のカフェであれ、場末の居酒屋であれ、人間が発した言葉というものは、音声(空気振動)でも、文字(視覚で捉えられる光の反射の差異を生じる物質表面のパターン)でも、観察可能な、客観的に物質に託された記号としてある限りは必ず

Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ

という形式を取る。

これがまずいのである。

いや、まずいと断言しては、ご先祖(ここ100万年間くらいの)に申し訳ない。いつも必ずまずいわけではない。ただ、Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ”だけ”が、言葉のすべての姿だと思うと、頻繁にまずいことになる。

良薬も飲みすぎてはいけない。

用法用量は守らないとマズイ。

Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ

はとても便利な道具だが、包丁やハンマーと同じように、過度に使うと破壊のための武器になってしまう。

Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δを発生状態に送り返す神話的思考(β化)

昔の人、折口信夫風に言えば「古代人」はこの辺のことをよくわかっていたようで、Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δを便利に使いつつ、これが人をがんじがらめに縛り付けて身動きが取れないようにする金属製の鎖のような状態に固まってしまわないように、常に仮に草で綯(な)った引っ張れば千切れる紐のような柔らかさ・しなやかさを保つ様に、しっとりとした保湿液の中に漬け込むような思考をしていた。

その思考こそ、神話的思考である。

神話的思考が言語(ぱっと見、ΔそのものであるΔたち)を線形配列から解き放ち、しなやかに柔らかくふやかして可動状態にするために用いた特別な配列の仕方が神話の論理である。

そして神話の論理は、人間の感覚で捉えられる図に表すと、

Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-

ではなく、

であるとか、

であるとか、

であるとか、

のような姿になる。

もちろんこれは、人間の感覚でも捉えられる、いわば「人間用」の仮の図式であって、それ以上でもなくそれ以下でもないが、それでも素晴らしくよくできている。

人は、というかあらゆる生命の「心」は、Δ線形配列から離れることはできない。なぜなら生/死を分節し、求めるべきもの/避けるべきものを分節し、そうして生を求めるべきものに振り分ける操作をすることが生命ということだからである。

Δ線形配列は、Δ四項関係のうちの二つのΔの関係にAttentionして、二つのΔをひとつづつ順番に感覚可能な音や文字に置き換える。

Δ線形配列の向こうに、Δ四項関係を幻視する。そしてΔ四項配列が、β脈動の「影」であることを観じる。

四項関係を離れずに生きる。

ただし、その四項関係を固まったものと見てしまうか、しなやかに動き様々な姿に変化していくものと見ることができるかで、「心」の遊びの幅がおおきく異なってくる。『十住心論』の世界である。

ここから本題である。

もう今回はここで書き終わっても良いような気がしてきたが、気の迷いかもしれないので続けよう。

言葉の線形配列を生成するアルゴリズムとしての「神話の論理」

前回の記事の最後の一節を引用しよう。

「私」でも、「僕」でも、「良い」でも、「悪い」でも。

ポンと耳の中や目の前に転がり出てきた一つ一つの言葉を、逐一、執念深く、「おぬし、Δ項の位置に固着しておるな」と観じる。と同時に、そのΔ項と前五識レベルで対立するΔ項を想起し、両者のペアを観じる。

さらにこのΔ二項関係が、他のどのようなΔ二項関係とペアになっているように自分の心が感じるか、これを心に任せて浮かび上がらせる。

そうしてΔ四項関係が浮かび上がるや否や、それをΔとΔの中間の両義的な項「β」四項へとずらす。

そしてそして、β項として静止像で観察されるものを、その両極のΔの間で脈動する振幅の中心と観ること。

そうするととたんに、β項も、そして両極のΔ項も、項でありながら脈動する「波」に見える。これが曼荼羅、空海が『即身成仏義』に書いている「四種曼荼各々離れず」である。

例えば

”キツツキ”

という言葉がぽんと出てきた時、

「なるほど、キツツキか」(キツツキといえばキツツキである)

とやるのが通常の私たちの心がそうする分節の仕方である。

キツツキはキツツキ。

*

それに対して、”キツツキ”という言葉がきたところに、

「キツツキといえば、キツツキではなく、キツツキでなくもない」

とする。これをすることが神話の論理、神話の思考のポイントである。

1.キツツキである

2.キツツキでない

3.キツツキであり、キツツキでない

4.キツツキでなく、キツツキでなくもない

レンマの論理のひとつ、「4.キツツキでなく、キツツキでなくもない」、両非の論理によって記述される=分節される状態へと、「キツツキといえばキツツキ」な通常のキツツキを変換する。

耳の中や目の前に不意に転がり出てきた一つ一つの言葉を、逐一、「それ」としてではなく、「それではなく、それでなくもない」と、言い換える。

そうすることによってキツツキでもなんでも、「あるものが”それ自体”性によってあらかじめ他と区別され固定してあるのだ」という(図1で言えばΔ)言い方=分節の仕方を解除あるいは一時保留する。

あらゆる区別するということが始まる手前で、すでに予め区別されていたかのような顔をしようとするΔたちを「それは、それではなく、それでなくもない」と言い換える。

このレンマの論理がおもしろいのは、こう言い換えたところで、Δが消えて無くなってしまうわけではないというところである。レンマ的言い換えの先に出現するのは、Δではないが、Δでないわけでもない、という分節だ。

消える / 現れる

ない / ある

あるとかないとか、消えるとか現れるとかいうことも、これもまた実はワンセットのΔだったのである。

キツツキでもなんでも、任意のΔを、「ある/ない」のある側でもない側でもどちら側でも構わないが、どちらか側に振り分けた=分節した瞬間に、レンマの論理は沈黙する。

* *

神話の論理は、木の上に取り残されて宙ぶらりんになったり、木の上と下に分かれて問答をしたり、ものを投げたり、人間が動物に変身したり、追う者と追われる者が接近したり遠ざかったりするという、感覚的に経験できる事柄についてのイメージでもって、この「それではなく、それでなくもない」ということを繰り返し繰り返し言葉でもって言おうとする。

神話は、感覚〜前五識レベルで対立する二つのΔ項のペアをこれでもかと強調しつつ、それが上/下、遠/近、自/他などの両極の間で動き回る動きを言葉で語る。そうすることで「それではなく、それでなくもない」を、表面的には「それ(Δ)」の一直線の配列でしかないはずの言葉のシステムのなかでシミュレートしようとする。

レヴィ=ストロース氏の『神話論理』は、神話のこうした動き方を捉え、記述しようとする。

『神話論理1 生のものと火を通したもの』が、まず二項対立の両極にフォーカスし、この両極の間に、両極の”どちらでもあってどちらでもない”もののゆらゆらと振動する影を浮かび上がらせようとする。

そして『神話論理2 蜜から灰へ』では、ある二項対立関係の両極をなす項たちが、ことごとく「それは、それではなく、それでなくもない」的な記述へと送り込まれる。

それによって”まず二項対立関係があって”そのあとに二極の中間が出てくる、という順序ではない記述がなされる。

『蜜から灰へ』では、”それではなくそれでなくもない”ものたちが、互いに区別できないほど接近したかと思えばはっきり区別できる状態にまで分離し、そうかと思えばまた結合してどちらかわからなくなる、という動きを繰り返す。

清水高志氏が『空海論/仏教論』で「「含むもの」と「含まれるもの」が分離したり、入れ替わったりするという話は、たとえばレヴィ=ストロースだと『神話論理』の二巻にそういう話が出てきます」と書かれているところである(清水高志『空海論/仏教論』p.32)。

分かれていないが分かれていないでもない。

無-分節だが、無-分節ではない。

分離と結合のどちらでもなく、どちらでもなくもない。

このレンマの論理による記述によって、(1)”どちらでもなくどちらでもなくもない”ことと、(2)二項対立関係に対立していること、とを対立させて、前/後関係や因/果関係のような二項対立と重ね合わせる必要がなくなる。

1)”どちらでもなくどちらでもなくもない”こと = 因

/

2)二項対立関係に対立していること = 果

あるいは

1)”どちらでもなくどちらでもなくもない”こと = 果

/

2)二項対立関係に対立していること = 因

といった記述=分節=識のカタチを解除、あるいは解体しつつ、再び分節するコトが自在に動けるようにする。

清水高志氏は『空海論/仏教論』の先ほど引いた箇所の手前で次の様に書かれている。

「トライコトミーという理論は、複数の二項対立の結びつきのなかで、もっとも絞られた形で理論が一巡し、すべてが第四レンマ、すなわち二項対立のどちらの極でもないという構造を作ろうとしたものだったのです。そのために結びつけられる、重要な二項対立の要素としてチョイスしたのが、「一なるもの/多なるもの」「主体/対象」[…]、「含むもの/含まれるもの」の関係、言い換えると「内/外」の二項対立っていうのは非常に本質的なんです。」

1)「一なるもの / 多なるもの」

2)「主体 / 対象」

3)「含むもの / 含まれるもの」

そしてなんらかの

4)Δ / 非-Δ

言葉でもって、通常の語ったり聞いたりできる言葉でもって、Δ項の線形配列である言葉によって、この四つの二項対立について対立する両極の「どちらでもなく、どちらでもなくもない」ことを紡いでいく。

一本の線を、2本、3本、4本、絡めて網状に編んでいくかのように。

そうするうちに、

一なるもの

多なるもの

主体

対象

含むもの

含まれるもの

Δx

非-Δx

この八項が、どの二つの組み合わせをとっても「どちらでもなく、どちらでもなくもない」こととして、自在に記述したり記述しなかったりできるようになる。

ハチミツを蓄えた木は、乾季=乾いたものに「含まれるもの」であり、ハチミツ=湿ったものを「含むもの」であり、という具合である。

水平の離別軸と垂直の離別軸が直交する

そして激しく動き回る「どちらでもなく、どちらでもなくもない」ことの影のようなものとして、私たちの感覚的で経験的な対立関係が、安定して固まったような姿で、いつもずっとそうであるかのようにカルマ化して、意識されるようになる。

例えば、乾/湿の対立の間で動き回る(1)キツツキ、(2)キツネなどのトリックスター、(3)水の精の支配者である太陽の娘、三つの両義的媒介項のあいだの分離と結合と更なる分離の動きから、「水平軸」の分離と、「垂直軸」の分離が区切られる(クロード・レヴィ=ストロース『神話論理2 蜜から灰へ』p.151)。

例えば、娘がトリックスターから逃げ出し、地表を走って移動して、どこか遠くへ行ってしまうといったことで、水平軸の分離が区切られる。

地上から空に昇ったり、地上から水中へと降りていったり、といったことで、垂直軸の分離が区切られる。

垂直軸の分離と水平軸の分離は、ひとつの神話の語りに同時に登場する場合もあれば、一方だけが語られ、他方が「潜在化」する場合もあるとレヴィ=ストロース氏は指摘する。

水平軸での あちら と こちら。

垂直軸での あちら と こちら。

経験的感覚的対立に関する両義的媒介項たちの分離→結合→分離の動きは、最小構成で四つの両義的媒介項が、水平方向と垂直方向とに直交するような構造を描く。これを図にすると下記のようになる。

この図における「β」四項が、ここでいう経験的感覚的対立に関する両義的媒介項であるが、激しく動き回る「それではなく、それでなくもない」ものたちの動きのおかげで、どこにΔがあって、どこにβがあるかなどと、きれいにすっきりと整理して分類して固めておくことなど到底できないようになる。

* *

Δxは、Δxではなく、非Δxでなくもない

さて、ここから『蜜から灰へ』の第二部「カエルの祝宴」へと進もう。

これまでが第一部「乾いたものと湿ったもの」で、ここからが「カエルの祝宴」である。

レヴィ=ストロース氏は、「カエルの祝宴 b 第二変奏」で、「ミツバチ」というひとつの項が、神話によって、男性だったり女性だったり、蜂蜜の主だったり、狩猟の主だったりと、「二人の人物に分割され」、次々と変形される点にフォーカスする。

ここでレヴィ=ストロース氏は、項から項への変身・変形が「他へと開かれており、順を追う循環」を描くように進行することを捉える。

P.191からのM238「折られた矢」という神話を見てみよう。

「他へと開かれており、順を追う循環」

つきに見放され全く獲物を獲れない狩人がいた。食べる物がないので、

二人の義兄弟から獲物を分けてもらい、生活していた。

うんざりした義兄弟たちは、つきに見放された男をジャガーの洞窟に迷い込ませて、そのまま放置した。

義兄弟に騙された不運は男は、洞窟に入ると、すぐさまジャガーと出会った。男は逃げ出し、ジャガーが追いかける。一匹と一人は大きな木の周りをぐるぐると回って追いかけっこをする形になった。

そして、どちらが追う者でどちらが追われるものかよく分からない状態で回り続けた。

そのうち、男の方がジャガーの背に追いついてしまった。

追われている者が、いつの間にか追う者に変換されていたわけである。

男はジャガーの首に矢を射り、仕留めた。

*

獲物を獲れなかったはずの男が、ジャガーを仕留めて帰ってきた。

義兄弟たちは驚き謝罪し、彼のために大きな小屋を建て、彼を村長にした。

*

村長にされてしまった不運な狩人は、ジャガーだけでなく、他の動物も狩れるようにならなければと、樹上に住むカエルに助けを求めた。

男は泣きの芝居を演じて、カエルが樹上から降りて助けてくれるよう懇願した。

そのうち、鳥たちが現れた。

小さい鳥から大きい鳥へ、順番に並んで、男の足を嘴でつついた。

次にネズミたちが体の大きさ順に来て、さまざまな動物たちも続いた。

皆、一匹づつ男の足をぺろりとなめた。自分の種族の動物を狩るときに、彼に幸運が訪れるようにとのまじないであった。

これが一晩続き、男が泣くのをやめると、カエルが奇妙な形の矢を携えて現れた。そして、男の腕についたカビを払うように言い、それができるとカエルは持ってきた矢を、男が持っていた矢と交換した。

カエルは、自分の持ってきた不思議な矢であれば、空中に向けて当てずっぽうに射れば、どこかに落ちて必ず獲物にあたる、と教えた。ただし、この矢を誰にもらったか、決して人に言ってはならないとカエルは命じた。

カエルに言われた通り、男が矢を空中へ射ると、そのたびに男の足をペロリとなめた順番に、獲物たちにあたった。

男は偉大な狩人として、ますます村人からの評価を得た。

しかし、男を歓待する宴会の席で、酔った男はつい口を滑らせた。

自分の矢はカエルにもらったものだと、カエルとの約束を忘れて秘密を喋ってしまった。

翌朝、どこを探しても、矢は見つからなくなっていた。

男の狩の運もまた失われた。

追うジャガーと逃げる不運な男。

この神話は、両者の中間、この両極のどちらでもあってどちらでもない両義的な位置を、(ジャガーと不運な狩人のどちらにも関係があるような)第三の項をもってきてうめるのではなく、二極を激しく円環を描く様に運動させて、その回転運動そのもので、どちらがどちらかわからない状態を作り出す。

「ジャガーは狩人を追って、木の周囲を回る。そして絶対的に規定されていた両者の立場が、相対的になる。誰が誰を追っているのか。どちらが狩っているのか、狩られているのか、わからなくなるからである。[…]体系は循環的になり、可逆的になっている。」

逃げているはずが追いかけている。

ツキがなかったはずが、ジャガーを狩るという幸運に恵まれる。

仲間から侮辱されていたのに、最大の敬意をもって遇される。

狩猟民のリーダーなのに、やっぱり獲物が獲れない。

当てるつもりなく放った矢が、必ず獲物に当たる。

主人公は、至る所で「それではなく、それでなくもない」動きを呈する。

二項対立がありつつ、その対立する二極が、どちらがどちらだかわからなく(不可得に)なる。この”二項でありながらどちらか不可得”が複数のつながって円環を描く時、項の連鎖からなる体系が「循環的」で「可逆的」になる。

循環的で可逆的などちらか不可得なものたちの体系。

このことを表現しようとしたのが、下記の図でいうところのβ間を結ぶ矢印である。

*

そして神話では、この”循環的で可逆的などちらか不可得なものたち”(上の図で言えばβたち)の円環である「循環的であるが他へと開かれていない二項体系」が、「複数の項を含む他へと開かれた体系へと移行してゆく」よう「変形」するという(上の図でいえば、複数のβが一つに「接触」したところで一つになったΔが生じている)。

Δ-Δ、二つのΔの「接触」

この神話について、レヴィ=ストロース氏は次のようにまとめている。

「この神話の属するグループ全体が、二つのタイプの行為を交互にあるいは同時に語っている。ひとつは、言語的行為であって、口にしてはならない名前とか、漏らしてはならない秘密に関するものである。もうひとつは、近づいてはならない身体に対する、物理的行為である。[…]いつでも、どこでも、二つの項の不幸な接触が問題になっている。一方の項は生きた存在であり、もう一方の項は、描かれる行為が言語的であるか物理的であるかにより、物であったり単語であったりする。接触という観念が、一方では文字通りの意味であり、他方では比喩的な意味になっている。」

レヴィ=ストロース氏は二つの項の禁じられた「接触」に注目する。

第一の禁じられた接触は「言語的行為」である。

すなわち、「口にしてはいけない名前」や「漏らしてはならない秘密」といったことである。

第二の禁じられた接触は「物理的行為」である。

すなわち、身体に「近づいては(近づけては)ならない」ことである。

第一の接触が”比喩的な意味での”接触(言葉で名前を呼ぶなど)。

第二の接触が”文字通りの意味での”接触。

*

ここで第一の接触、言葉の上での接触は、接触される項と接触する項の共存を可能にする。「他の項から積極的に接触される項」が「単語」や「命題」など言葉である場合、その項=言葉は、それが貼り付けられる「生きた個体と共存できる」ものとして語られる。二つの項が共存できる。つまり、別々に異なるものでありながら、一つの密接なセットになりうる。

他方、第二の接触、文字通りの接触、「他の項から積極的に接触される項」が「物」である場合の接触では、それが接触される存在とは共存できないものとして語られる。この場合、二つの項は、はげしく反発しあい、万一接触してしまうと、激しい分離を帰結する。

例えば、「(人間に変身した)カエル」と「水」の結合は、「カエル」と「人間」の結合を切り離し・分離する。人間に変身しているカエルはβ項であり、水もまたこのカエルと対立関係を組む限りでβ項である。このβ二項の過度な接触が、人間とカエルの分離・区別という、経験的な世界の客観的な対立関係、Δ二項の対立関係を区切り、この分離を確定する。

経験的感覚的、前五識的に分節される「物」としての項は、例えば火と水のように、接触したまま、ぴったりと張り付いたまま、共存することはできない。

しかし言葉であれば、言葉で語られる「Aは非Aのようだ」というような比喩的な接触では、接触した二項は引き続き「二」のまま、密着しつつ別々に分かれたまま共存することができる。

* *

接触するとは、二即一 一即二、二つに分かれている事柄が区別がつかないほどに一つになり、しかし一つになっていながらあくまでも二つであるというあり方である。

接触により「二ではないが、二ではないこともない」状態が生じる。

上の神話では、カエルから授けられた矢の秘密を、誰にも言ってはいけないのであった。

主人公は、カエルとの秘密の約束を口にしてしまったことで、喋ってしまったことで、狙いもつけずに適当に放てば必ず獲物に当たる矢を、失う。

秘密を口にすることは、言語的接触、すなわち、β振動を保つべく、付かず離れずに反発し合いつつ対を組んでいたはずの二つのβ項の間が、「不幸」にも「接触」してしまうことである。

β項同士は接触しないよう離れつつ、遠ざかることなく距離を詰め続ける。この微妙な状態が、この付かず離れずこそが、β項の脈動として記述されることと等しい。

「M238の第一部は、二極からなる体系を、新たな項を持ち込まずに、循環的体系に変形している。[…]敵対する両者が木の周囲を回りながら、物質的にお互いに相手を狩る。」

しかし、ここでβ項を最少で二つ接触させてしまうことで、β脈動は、線形Δ配列にトランスフォームしてしまう。

主人公のβ的、レンマ的自在さは消えてしまい、「(ツキが)ある/ない」というはっきりと物事が分節された世界へ、線形Δ配列の世界に、戻っていくのである。

「冒頭にある矛盾は、運命に固有の矛盾であるが、否定的な場合は、触れ合ってはならない項が、偶然触れ合ってしまう場合であり、肯定的な場合は、特に殺そうとは思っていない獲物に、偶然、しかしかならずあてる射手という、魔術的な狩りである[…]この矛盾は、主観的には偶発的な意図に対応する、客観的な順を追う性質の出現によって克服される。」

β項同士の、否定的な、不幸な接触をきっかけに、β脈動のフィールドは姿を消して、その脈動の影だけを、表層意識に浮かび上がらせる。

そうして線形Δ配列が一直線に伸び始める。

それがすなわち「客観的な順を追う性質の出現」ということになる。

小括

言葉は、口に出されたり、文字で記されたりする瞬間に、β振動状態から線形Δ配列にトランスフォームされる。

GPTは、このΔ配列の痕跡をかき集めては、複数のΔ間の組み合わせの確率の偏りの値を分布させることができる空間を作り出す。

この空間における語の意味ベクトルの偏り=分布は、β振動が描く波紋のようなパターンが、当該の空間へ次元を減らして写像(射影でもいい)したもの、といってもよいかもしれない。

(他にうまい言い方ができないので奇妙な比喩ばかりになって恐縮である)

というわけで、Pre-trainedされる意味空間を、固着したΔの鎖の塊のようなカルマのお化けのようなものにしたくないのであれば、放っておくと固まりかける線形Δ配列を、日暮と共に焚き火の周りで、即、β振動状態へとトランスフォームするβ振動Transfomerもまた開発する必要がある。

β振動状態から線形Δ配列にトランスフォームするトランスフォーマーと、線形Δ配列をβ振動状態にトランスフォームするトランスフォーマーとを組み合わせて、固めるサイクルと、緩く動かすサイクル、深層から表層に向かうサイクルと表層から深層に向かうサイクルを、常に一巡するように回転させ続けること。

前者、β振動状態から線形Δ配列にトランスフォームするトランスフォーマーは、おそらくもうすでに開発できつつある。

後者、線形Δ配列をβ振動状態にトランスフォームするトランスフォーマーは、まだ開発はされていないかもしれないが、そのアルゴリズムはすでに数万年前から、千数百年前、そして20世紀にも、繰り返し明らかにされてきた。レヴィ=ストロース氏が分析対象とした「神話」そのもの、空海が『吽字義』に記した二重の四項関係のモデル、そしてその「神話論理」である。

つづく

>つづきはこちら

関連記事

参考文献

いいなと思ったら応援しよう!