レヴィ=ストロースの『神話論理』を深層意味論で読む(6) 『神話論理』×空海『十住心論』 -言語の分節を多重化し、「心」の分節も多重化する

絶対無分節の自己分節の、分かれつつつながる動きの、その影を

観察・記述を可能にする。

そのための分節システムである言語。

言語の線上に自己分節する絶対無分節の影を

浮かび上がらせる。

それ自体”絶対無分節の自己分節”の影の一つである”言葉”の配列へ

それ自体は言葉をもたない無分節の分節を

置き換える。

このとき、第一の影と第二の影は互いに互いの影であり、そこでは一もニも、原因も結果も、始まりも終わりも無になる。

*

レヴィ=ストロース氏の『神話論理I 生のものと火を通したもの』を精読する試みの第六回目です。

(前回の記事(第五回)はこちら↓)

三重のコード

『神話論理I 生のものと火を通したもの』の序文に次の一節がある。

「神話それ自体を支えているのは二次的コードであるので(一次的コードは言語活動である)、本書が提供したいのは三次的コードの素描であり、素描の目的はいくつかの神話間相互の翻訳の可能性を手にいれることである。」

前回も少し触れたが、改めてコードが三重である点に注目して読もう。

一次的コード:言語のコード=分節システム

二次的コード:神話が語ることのコード=分節システム

三次的コード:二次的コードを設定するコード(神話の分節システムを発生させている分節システム)、と仮に言い換えておこう。

一次的コードは言語のコードである。

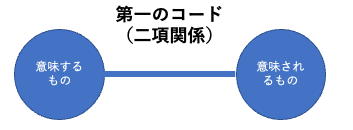

これを「意味するもの」と「意味されるもの」との二項関係と読んでみよう。「月」と言えばあれのことだし、「太陽」といえばあれのこと、という日常の社会生活のレベルで意思疎通を可能にしている言語のコードである。

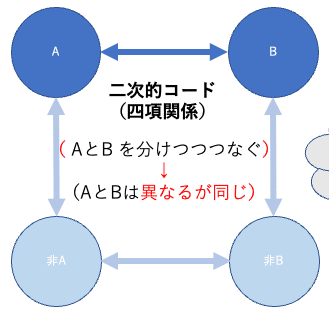

二次的コードは神話のコードである。

神話に登場する主人公や敵役や脇役たちや大道具小道具のあれこれ、たとえば太陽と月とか、人界と異界とか、猿と蟹とか、蜜と灰とかの関係が対立したり、協力したりすることに関して記述されるコードである。

二次的コードが、太陽だとか月だとか、戦うとか、仲間になるとかを言うことが可能になるのは言語(一次的コード)に依ってのことである。言葉で語りうることを前提とした上で、太陽とか月とか、蜜とか灰とかが「どういう関係であるのか」を直接記述したのが神話のコード、二次的コードである。

次に三次的コードは、二次的コードで配列された神話の登場人物たちや事物たちを対立させたり、結びつけたりする、分離と結合の動きの動き方のパターンについて、記述されるコードである。

レヴィ=ストロース私の『神話論理』が神話の論理として"素描する"するのは、いくつかの二項対立関係と両義的的媒介項からなる構造であるが、この構造は三次的コードのレベルを表したものと言えるだろう。

一次的、二次的、三次的なコードは無関係な別々のものではなく多重の記号の組み合わせのどの部分にフォーカスするか、のちがいである。

「この序文の冒頭で、わたしはただちに記号のレベルに身を置くことにより、感覚可能なものと知的に理解可能なものとの対立を超越しようとしたと述べた。記号はまさしく一方を他方で表現するものである。」

「記号のレベルに身を置く」

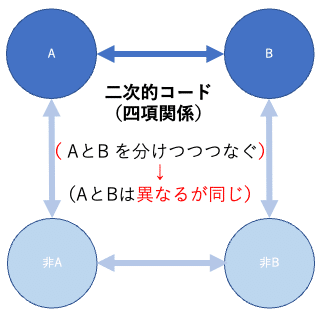

記号というのは二項を区別しつつ結びつけ、異なるが同じとおくことである。

この記号をいくつも組み合わせることで、より多様で微妙な事柄について語ることができるようになる。

記号とは「まさしく一方を他方で表現するもの」である。

表現するものと表現されるもの、意味するものと意味されるものの二項を分けつつつなぐ動きこそが「記号」である。そして表現するものと表現されるものの二項関係である記号同士が、さらにペアになっていく。

そのやり方がどうなっているのかを、二項対立群に内在しつつ、二項対立群そのものによって記述しようと試みるのである。

「記号はその数が非常に少ない場合でも、厳密に組み合わされることができ、その組み合わせが感覚可能な経験の多様性の微妙なニュアンスまで表現できる。だから私は、論理のさまざまな特性が、味とか香りのような直接的なものの属性と同じ様に現れるレベルに到達したいのである。」

○/○

二項の関係が、ペアになり、四項関係をなす。

/ /

○/○

ここに前回書いた四項関係の話がつながる

https://note.com/way_finding/n/n4d2fb68cd059

ここで対立したり結びついたりする二項が何と何であるか(蜜なのか、灰なのか、コンゴウインコなのか、ジャガーなのか)はさておき、二項の距離は伸び縮みしつつ分離したり結合したりする。

任意の二項の距離は次の3つのパターンを描くように動く。

激しく対立し、遠く分離してしまい、ペアであることがわからなくなる

二項が過度に接近して密着し区別がつかなくなる

適度に付かず離れず分かれつつつながる

○ <ーーーーーー ーーーーーー> ○ :(1)過度に分離

○○ :(2)過度に結合

○/○:(3)付かず離れず

何と何が、”付かず離れず””異なるが同じ”の関係に入り、また何と何が”付かず離れず””異なるが同じ”の関係に入らないのか。

あれこれの二項のペアを仔細に走査していくことで「二次的」コードが浮かび上がる。

(この具体的な分析の手順を知るには、レヴィ=ストロース氏の『仮面の道』の冒頭、仮面の起源神話の分析がコンパクトで全景を掴みやすい)

三次的コードを"構造"として記述する

ここで二項関係が「何と何の」二項関係であるかというところから離れ、項の中身に関わらず、複数の二項関係の組み合わされ方がどういうパターンになっているか(何であれ任意の二項関係の分離と結合の動きにはどういうパターンがあるのか)を調べていくと、上でいう三次的コードが浮かび上がる。

三次的コードに注目することで(つまり二項関係の中身が何と何かというところではなく)、二項関係の分離と結合の動きのパターンが同じであるかどうかに注目することで、地域や部族や言語を異にする複数の「神話間相互の翻訳の可能性」が開く。

*

三次的コードは、言葉(一次的コードで記述される)の対立関係の組み合わせである神話の語り(二次的コード)を分析することで記述される。

このとき、分析者による記述もまた言語に、すなわち一次的コードに従う言語に拠ってなされる。

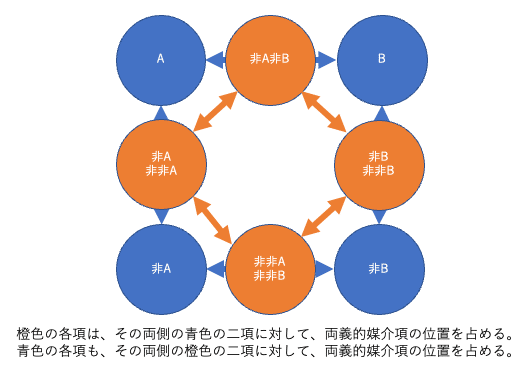

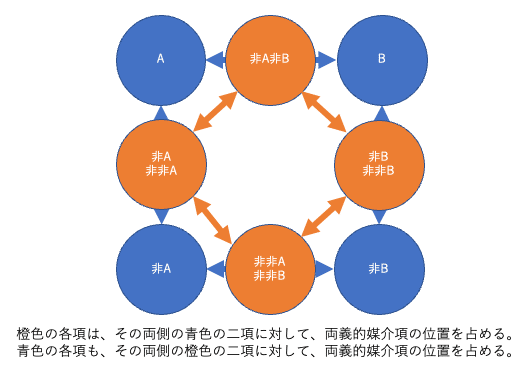

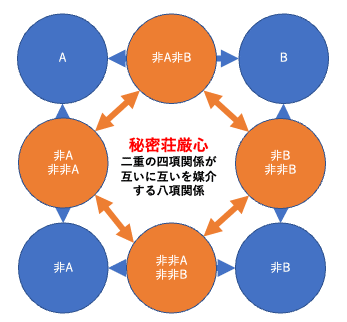

ここで次のようなことが起きる。記述されるコードは一次的コード(言語のコード)の二項関係を二つ重ね合わせた四項関係と、さらに四項関係を分けつつつなぐ両義的媒介項のセット(これも理想的には四つで一セットになる)という姿をとることになるのである。

つまり二項関係の対立関係の対立関係である八項関係として「素描」されることになる。

今後じっくり内容を精読しながら実例を通して親しんでいきたい。

八項関係の起源・・?・・への問いと、答えてしまうこと

ここまで来ると、今度は八項関係について、次のような問いを立ててみたくなるところである。

八項関係なるものを八項関係として分節している”要因”というか”原因”というか、八項関係の”起源”のようなものは一体どこのなになのだろうか?

八項関係は、直接的なものなのか? それとも論理的なものなのか?感覚可能なものなのか?それとも知的に理解可能なものなのか?

この手の問い対して「八項関係の要因はコチラです」とか「八項関係の起源はコチラです」などという”記述”をもって答えることはできない。いや、できるといえばできるのだけれども、それをやってしまうと八項関係が背後に隠れてしまい、一列に並んだ二項関係だけが全面に迫り出すことになる。

○ =/= ○ =/= ○ =/= ○ =/= ○ =/= ○ =/= ○ =/= ○ …

こういう論じ方は、レヴィ=ストロース氏が『神話論理』で目指すものとは異なる。(この点については『今日のトーテミズム』の議論が参考になります。)

「本書の内容は、伝統的な規範に従う書き方では整理不可能である[…]。わたしが気づいたのは、資料を提示する順序が線形であることができず、解説の文書のひとつひとつが、たんなる前後関係で結びついてはいかないということである。」

問いを立てたり、答えたりすることが「XはAか?」「XはAである」式の記述によってなされるとき、これはある”謎の何か”を”非-謎の何か”と(ほとんど無意識のうちに)分節した上で、このペアをある別の二項対立関係にどちらかの向きで重ね合わせる操作以外のなにものでもない。

”謎の何か” / ”非-謎の何か”

↓

本当の意味X / 非-X

こうなると問題は、何と何の二項対立を”本当の意味X/非-X”を区別するものとして選び出してくるか、ということになる。

ここで人間の言葉の語り方、書き方が、通常は一直線形にならざるをえず「A /Bの二項対立はC /Dの二項対立であり、C /Dの二項対立は実はE /Fの二項対立であり、E /Fの二項対立はなんとY /Zの二項対立なのである」という具合の言い方、書き方になる。二項対立関係を一列に並べていく書き方になるのである。

*

ところが、この二項対立関係をつぎつぎに置き換えながら一列にならべていく書き方(あるいは思考のやり方)では「整理不可能」になるのが神話との論理である。

神話が、何かの起源なり、本当の意味なり理由なりを問い、その問いの答えを語る時も、それが言葉によってなされる以上、あくまでも二項対立関係をつぎつぎに置き換えながら一列にならべていく語り方になる。この一直線の配列から、一次的コードと二次的コードまでなら取り出すことができる。

* *

しかし、三次的コードを、神話の論理を描き出そうという場合、一直線に並んだ二項対立たちを眺めていても「整理不可能」に思えてしまう。

三次的コードは、二項対立関係の対立関係としての四項関係として記述される。さらに、あるひとつの四項関係を分けつつ結びつけているのは、別の、第二の四項関係である。第二の四項関係を織りなす項たちは、第一の四項関係の項と項の中間にはさまって、これを分けつつ結びつけ、付かず離れず、付すぎず離れすぎず、にする。後者の四項は、前者の四項に対して、両義的で媒介的な位置を占める。

意味分節の最小構成単位となる四項関係が分かれつつ結びつく動きを、四つの両義的媒介項の関係を介して記述する。こういうことをやろうというのが『神話論理』なのであるから、この八項関係を、その”外部”(内部に対する外部)とされるなんらかの二項関係の一項につぶしてしまっては仕方がない。

八項関係にはその外部はない(というか、あるともないともいえない))

記述したり、論じたり、素描したり。

言語でもって、一次的コードでもって何かを”記述”するということは、常にあるなんらかの八項関係を隠しながら動かすということである。

これを別の言い方で表すなら「八項関係にはその外部はない」ということになる。外部と内部とか、原因と結果とか、”始まり”と”終わり”とかいうのも二項対立であり、この手の二項対立を分節させているのも、ある八項関係なのである。

意味するということがある場合にはいつも動き続けており決して止まることのないはずの八項関係について、その外部と内部を分けようとか、原因と結果を分けようとか、始まりと終わりを分けようとかしてしまおうとすると、そこで八項関係の動きは、二項関係に収縮する。

八項分節の「外」とか「はじまり」とか「原因」とかについて何か語ろうとすると、たちまち、二項関係に潰れて収縮してしまう。

もちろんそういう記述や論じ方も”あり”であるが、両義的媒介項の四項関係が分けつつつなぐ=分節する四項関係のコードを素描してみようというのであれば、まんじゅうを伸して潰すような方法は過激すぎる。

○/ ● /○

/ /

● ●

/ /

○/ ● /○

八項関係は、ずれて重なった二つの四項関係である。

ペアになった二つの四項関係は、互いが互いを、一方が他方を、付かず離れずの四つに分節する。

このとき、どちらか一方の四項関係の中から見ると、他方の四項関係に属する四項は、(第一の四項関係にとっては)中間的で媒介的な項ということになる。

直線をたわませ、振幅を生じさせる書き方へ

これについてレヴィ=ストロース氏自身がどのように書いているか、序文のつづきを読んでみよう。

二項対立を分けつつつなごうとするところに、いつも両義的な媒介項が登場する、ということを精密に解き明かしていくのが『神話論理I 生のものと火を通したもの』でレヴィ=ストロース氏が取り組んだ仕事である。

そこで『神話論理』の記述は、線形に配列された言葉の”たんなる”前後関係にはならない。

代わりに次のような具合で、四項関係が付かず離れずに分かれようとしたり繋がろうとしたりする動きを浮かび上がらせる書き方になる。

「長く伸びた論説と拡散した論説を交互に入れ替えたり、ゆっくりとしたリズムの後でリズムを早めたり、あるときには実例を積み重ね、あるときには実例を別々に分けたりして、少なくとも同時性という印象に似たものを提供しようとしたのである。」

長く伸びた論説 / (細かく)拡散した論説

ゆっくりとしたリズム / 早められたリズム

実例を積み重ねること / 実例を別々に分けること

長く伸びたひとつのものと、細かいものがバラバラとたくさん散らばっていること。緩急、そして一つにくっつくことと多に分かれること。

言葉たちの配列パターンのレベルにおいて、二極の対立を際立たせる。

そうした書き方によって、そのままではどこからどうみても”たんなる”線形でしかない言葉の配列が、振幅をもった波に、即ち、回転しつつ伸び縮みするベクトルの運動という姿を表し始める。

「わたしの分析にはいくつもの軸がある[…]。その軸はつぎつぎと連なる継起であるのはもちろんだが、さらには密度の変化という軸でもある。[…]表現の緊張という軸や置き換えのコードという軸もある。」

密度の高低、緊張と弛緩、置き換え先の交互の交代といったことも、言葉を”たんなる”線形を描くためのパーツに留めておくのではなく、鼓動を、リズムを打つものにする。

+ + + +

ここで「音楽と神話の類縁性」が指摘される。

「神話と音楽作品の[…]共通の性格とは、分節された言語活動のレベルをそれぞれのやり方で超越する言語活動であり、かつ分節された言語活動と同じように、そして絵画とは逆に、出現するには時間という次元が必要であるということである。しかし[…]音楽も神話も時間を必要とするのは、あたかも時間を否認するためでしかないような具合である。どちらも時間排除装置である。」

第一に「分節された言語活動のレベルをそれぞれのやり方で超越する言語活動」であること。

第二に「出現するには時間という次元が必要である」こと。

第三に「時間を必要とするのは、時間を排除するためである」こと。

この三点で、神話は音楽と似ているという。

どういうことだろうか?

第一の、分節された言語活動のレベルを超越するというのは、分節された言語をリズムよく配列することで、分節が完了する手前に、まさに分かれようとする、分かれつつある、動きの動き方のパターンの方へと入り込んでいくということであろうか。

第二の時間が必要というのは、音楽にせよ神話にせよ、人間がその身体でもって聞いたりリズムを感じたりする以上、それは前後関係をもって並ぶ感覚であらざるを得ないということである。そして第三の時間を排除というのは、この分節言語を使って時系列で直線的に配列された言葉や音たちが、そのリズムの反復を通じて、”たんなる”直線ではない、振幅を持った波を描き、伸縮するベクトルの円環運動が描くマンダラ状のパターンを描くということであろう。

「時間の要素は非常に複雑であって、脳波と有機体のリズムの周期性、記憶の容量と集中力などである。神話が働きかけるのはとりわけ神経=精神的側面にであって、それは語りの長さ、テーマの反復、繰り返されたり並行したりするさまざまな形態などである。このようにさまざまな形態が正確に把握されるためには、聞き手の精神が、いわば自分の前でしだいに展開してゆく物語の領野を縦横に走査していることが要求される。[…]対位法は心臓や呼吸に無言というパートを割り振っている。」

伸び縮みする語りの長さと、反復されるテーマ、そしていくつものパターンの繰り返しと並行。このような形で神話を引用し分析する仕事は進んでいく。そうしてこのリズムある波=伸縮しつつ回転するベクトルをまさに象徴するのが両義的な媒介項である。

「リズムという手段によって、理論的には一定である生理的格子の時間が、跳んだり、繰り返されたり、先取りされたり、後から取り戻されたりする。音楽の感動は、聞き手が計画を見抜いたと思ってする予測に、作曲者が一瞬一瞬付け加えたり、取り除いたりすることから生じる。」

両義的媒介項は、対立する二極のあいだを、二項のあいだをいったりきたり、なんどもなんども繰り返し行ったり来たりして、二極を、二項を分けたり、繋いだり、近づけたり、遠ざけたりしながら、分けつつつなぐ。

そうした両義的媒介項の活躍の足跡として「野生の思考」の基本的な「構造」が浮かび上がる。ありとあらゆる一次的コードと二次的コードを透過したところに浮かび上がってくる「虚の物体」である鼓動のパターンこそが、人類の叡智の隠れた生の姿なのである。

「音楽と神話が人間に直面させるのは、虚の物体であって、現実にあるのはその影のみであり、無意識的でありつづける実体の、意識された、あとからできる近似物(音楽の総譜と神話はそれにほかならない)である。」

この「虚の物体」の「近似物」のひとつとして、二項対立関係と両義的媒介項が織りなす「構造」が描き出されていく。はじめに述べた八項関係もまた、そのひとつの変奏のつもりである。

空海の「心」と八項関係

ここで、かの空海も、さまざまなところで八項関係に言及していることを思い出す。

たとえば『吽字義』などはまさに、第一の四項関係と、それに対して両義的媒介項の位置にある第二の四項関係とが織りなす八項関係を論じたものである。

吽字義のみならず、空海が胎蔵界曼荼羅の中台八葉院について論じることも、四種曼荼羅、法界体性智、四種法身について論じることも、レヴィ=ストロース氏のいう三次的コードとしてみれば、一でありながら四、四でありながら一の四項関係が、続々と他の四項関係へと変換されていく話ととることもできる。

十住心論と八項関係

あるいは『秘密曼荼羅十住心論』における十の「心」のありかたも、八項関係のどの範囲にまでフォーカスして、それを二項関係か八項関係か、どちらで記号化=記述できるかという話として読むこともできそうである。

一〜五

第五住心から第一住心まで(異生羝羊心 、愚童持斎心、嬰童無畏心、唯蘊無我心、抜業因種心)は、自/他の二項関係を立てた上で、それを因/果、有/無、包摂/非包摂などの二項対立に変換するという形で論を立てようとする「心」である。特に二項関係を永続する固定的なものだと思い込んでこだわることこそ、これらの心で問題になる、いわゆる執着である。

六〜七

第七住心と第六住心(覚心不生心、他縁大乗心)は、四項関係を立てた上で、それを生成/消滅や肯定/否定の四項対立関係に置き換えるという形で、論を立てようとする「心」であるといえるかもしれない。

八〜九

第九住心と第八住心(極無自性心、一道無為心)は、四項関係を立てた上で、それを有/無、一/多の四項対立関係に置き換えるという形で、分節/無分節の分節(二項対立)について論を立てようとする「心」であると言えそうである。

十

そして十住心論でいえば、第十住心は八項関係を八項関係でもって記述してしまおうとする「心」である(といえそうである)。

「心」、こころが、二項関係を最小単位として、それを組み合わせることで、ものごとを分別しつつ認識し、価値の高低や、意味の有無を分節する営みであるとすれば、その論理を記述する言語は八項関係を描き出さざるを得ない。

弘法大師も、八項関係が分かれつつ結び付き結びつきつつ分かれる”無分節即分節”の動きのようなことを、強いて人間にもわかる言葉にするために、三摩耶・シンボル・象徴の四項関係を次から次へと分節させているのかもしれない。

無 ・・有/無さえ無分節の「無」

ここで改めて、八項関係の外部はないという話を反復しよう。

膨大な『神話論理』の一番最後には地球が消滅した後の「無」の話が書かれているのであるが、これはもしかすると人が八項関係を離れては何事についても(自分たちの全存在についても)意味や価値を語ることはできない、ということを言わんとしているのかもしれない。

『神話論理』の最後は、『神話論理Ⅳ-2 裸の人2』pp.870-871であるが、そこには次のような一節が置かれている。

「人間には、生き、戦い、考え、信じ、とくに勇気をもち続けて行くことが課せられ、しかも彼は以前には地球にいなかったことや、つねに地球上にいつづけるわけではないことを、さらにはそれ自身消滅することの約束されたひとつの惑星の表面から人間が間違いなく消えていくのと同時に、人間の労働、苦しみ、喜び、希望、作品もまたあたかも存在したことがなかったかのようになくなるという確実さを一瞬も見失うことはないのだから。」

・・

I巻の最初のページから読み始めたばかりで、いきなり2000ページくらい飛ばしてラストを引用してくるなんて、”なんてことしてくれるんだ”と思われるかもしれないが、だいじょうぶである。

始まりも終わりも、問題ではないのだから。

上の引用にある、"人間の労働、苦しみ、喜び、希望、作品"、これらはまさに八項関係のいくつかの部分としての「心」の賜物である。

しかしそれらは、地球がなくなり、太陽系がなくなるころには、「あたかも存在したことがなかったかのようになくなる」ことが「約束されて」いる。

そうなると、私たち人間がこれだけ”心”を悩ませたり、”心”を踊らせたりしていることは、ことごとく無意味なのだろうか・・?、などと思わず問うて、答えたくなってしまうが、この問いを立てることや、その答えを分節しようとすること自体が八項関係のうごめきであり、それには「外」も「終わり」も「失われる」ことも、もちろん「内」も「始まり」も「永遠に維持される」ことも、ない。いや、ない、という記述の仕方は雑だと怒られるかもしれない。あるともないともいえない、というところである。

というのは、それらの束の間の現象に関する記憶を保持しようとする意識もまた、残ることはなく、ただ地球のもはや無感覚となった相貌から遠からず消されてしまうとしても、束の間の現象のいくつかは、かつて何かが生起したというわずかな証拠を残すだろうが、その何かもまた無にほかならない。

空海の『十住心論』によれば、ある二項対立を立てて、その片方の(あるいは両方の)ある項を失うこと、無くすことを厭い、項そのものに執着するのは第一住心が分節する世界の話であった。

そしてそこを離れて、涅槃の智慧へと「心」のあり方を組み替えていった先に、第十住心の八項関係が人間の言葉を超えた言葉として響き始めるのであった。

*

互いにまったく無関係にみえる弘法大師とレヴィ=ストロース氏とが「構造」を発生させる「野生の思考」の「神話論理」を突き詰めたところで、ありとあらゆる意味するということをその中で可能にしている曼荼羅の八項関係の動きへと急接近しているとは、不思議なことである。

つづく

>>つづきはこちら↓↓

関連記事

ここから先は

最後まで読んでいただき、ありがとうございます。 いただいたサポートは、次なる読書のため、文献の購入にあてさせていただきます。