島尾新著「水墨画入門」岩波新書(2019):身体・五感で見る水墨。日本の独自性が分かった(気がする?)。その3

前回の記事、その2から続きます。

イリュージョニズムの山水画

記事、その2の最後に述べたように、ようやく第4章「イリュージョニズムの山水画」で初めて中国水墨画の解説が入ります。

ここでは各「節」の名称と使われたキーワードを示すだけにとどめます。

■郭煕の「早春図」

■臥遊

■風景を組み合わせる

西洋画の「正遠近法」、山水の「複数の視点」

■山水を窮める

「山のさまざまを窮めて」一般化され、普遍化された風景、「胸中丘壑」が山水画の理念

■イリュージョニズム

■范 寛の「谿山行旅図」

皴(しゅん)、西洋の「ペインティング」と「ドローイング」

■「三遠法」

高遠、平遠、深遠

■山水画の理念

福永光司、天地の道(造化の理法)、道

■「造花」に感応する

■「心に得て手に応ず」

■対象のイメージ

■文人画の誕生

董其昌、文人の画、南宗画、北宗画、科挙、士大夫、宋学、墨戯

■画の論理

蘇武、沈括

■雪中芭蕉

王維、デペイズマン、文人画の祖

■「気」の表現

■雲のように岩を描く

李成、米芾、没骨、雲頭

■ふたたび張素敗壁

黄公望、天開図画

■水墨山水とは何か

読者は、以上の「節」とキーワードを一目見れば、ほぼ中国水墨画の基本をカバーしていることがお分かりになると思います。通常ならば、この第4章の内容だけで、一冊の本が必要になるところです。

ところが、著者はこの盛りだくさんの内容を僅か33頁で済ましているのです。正直に言えば、あまりにいろんな概念が詰め込まれているので、上から8番目の「山水画の理念」の節から以降は、読むのが苦痛になってきます。

実際、著者は、私のような人間がこの章を読んでどうなるか重々承知の上で書いていることは、随所に現れる、次のような言葉で分かります。

このように書いてしまうと、「即物的だ」とのお叱りを受けそうである。たとえば福永光司は「(引用略)」(「芸術論集」)という。なんといっても、この高邁なる理念からはじめねば。そうしなかった理由は少し後にして、「臥したままで画の中に遊ぶ」といった宗炳にとっても、「山水」と「山水画」は単なる風景ではなかった。

誰に叱られるのか? それは従来の中国水墨画の入門書なら水墨画の理念から書き始める「専門家」達です。

また上では省略した福永光司の引用文に対して「高邁なる理念」という若干皮肉めいた言い方を見ると、著者がいかに入門書に水墨画の理念から始めるのは、現代の読者には無理、すくなくとも合わないと考えていたことが」わかります。

福永の訳に頼りつつ、素人なりの解説を加えておけば、(解説は全て省略)。

この話を先にしなかったのは、一般化するのが難しいから。福永は、宗炳の考え方の基盤には、『易』の「神」の哲学と老荘の「養神」の哲学があり、さらに信奉した仏教も取り入れられているという。その絡み合いを語るのは、私の能力を遥に越える。

上の引用で、(解説は全て省略)とした解説部分は、ほぼ一頁半の長さにわたります。その解説文は、可能な限り一般読者に伝わるように工夫して書かれています。しかし、その解説文を終えた後、著者は「この話をなぜ先に(本の冒頭で)しなかったのか」に対する理由として「一般化するのが難しいから」「私の能力を遥に越える」とまで言っているのです。

水墨画の専門家が能力を遥に越えるとまで述べるのは、通常なら恥ずかしいことだと思うのですが、それでもあえて述べたのは余ほどのことだと思いませんか?

私がなぜこれまでの中国絵画の入門書で挫折したのか、ある意味では当然だったのだと納得しました。

それでも、著者はこの文章の後、15頁にわたって解説を続けます。冒頭で紹介した節の名称とキーワードを見ていただければ、どれも重要な内容を含みますが、中でも「文人画の誕生」は本書の後半の日本の水墨画を論じる上で外せないからだと個人的には思います。

第4章は以上でとどめ、私の疑問「日本の水墨画は独自性はあるのか?」に対する回答が含まれている第5章以降について見ていきます。

水墨画がやってくる

第5章のタイトルは「水墨画がやってくる」です。これは、もちろん日本にやってくるという意味で、この章以降、著者は中国の水墨画中心ではなく、日本の「筆墨文化」がどのようにはじまって、日本の水墨画がどのような特徴があるのか、その独自性はなにかを意識しながら、実例を出しながら書き進めていきます。

それでは、著者が日本の「筆墨文化」、「水墨画」を中国のそれと比較してどのように考えているか見てみることにしましょう。

日本の「筆墨文化」

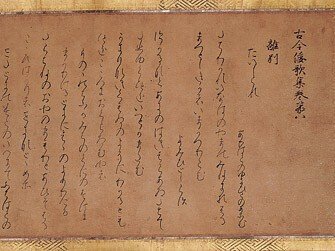

まず「筆墨文化」ですが、早くから筆墨は知られていたが、日本人が「線のよろこび」を知ったのは、「仮名」の発明からだとします。その例として「古今和歌集」の「高野切」を挙げます。

出典:wikimedia commons, public domain

その文字は、「素直できれいな連綿体で、強い抑揚はつけずに、穏やかな旋律を奏でていく」と述べて「中国の「気韻生動」とはまったく別の筆遣い」だと、中国との違いを述べます。

「源氏物語」の「筆」と「墨」

その一方で、「源氏物語」の中で紫式部が、「紙に書かれた連綿体の墨付きや墨の流れを感じて、書き手の印象まで感じ取る」と書いていることを引用して、このような態度は、中国の文人たちの「心手相に通ず」(心と手と筆とは繋がっていて、墨の表情から人について遡る)の感覚と同じで、日本においても墨による卓抜な表現が育まれたのだとします。

その卓抜な表現として著者が例に挙げているのは、先に挙げた「荒野切」や西本願寺の「三十六人家集」、そして「源氏物語絵巻」の詞書です。

実は、「源氏物語」の詞書として例示されているのは、五島美術館所蔵の「鈴虫」の部の詞書ですが、フリー画像が得られませんでした。実例は下記をクリック見ていただくとして、

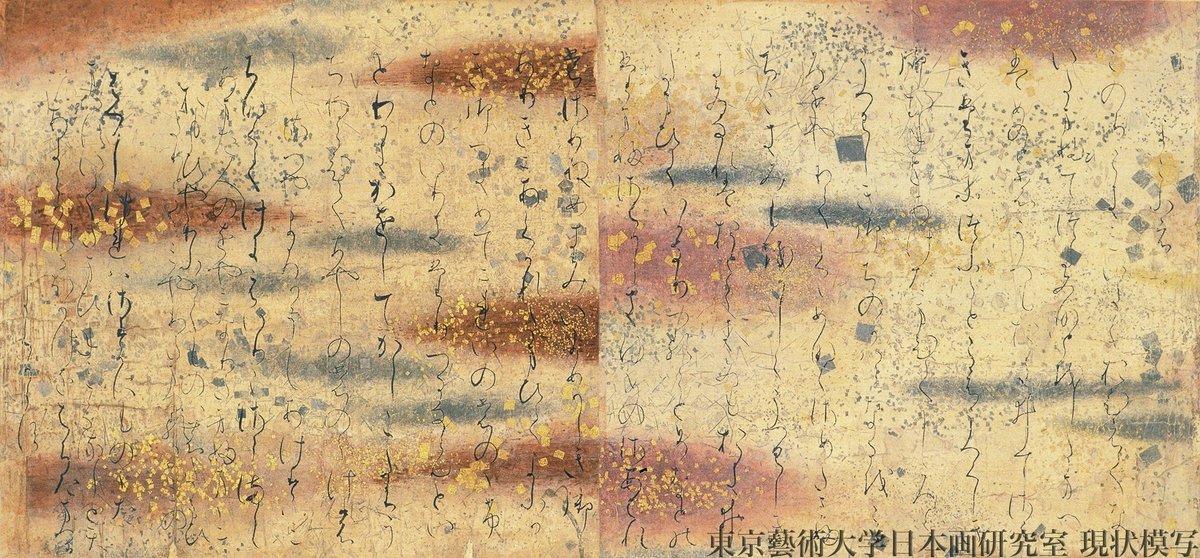

ここでは、それに代わりwikimedia commonsに載っている源氏物語絵巻の詞書、それぞれ宿木と横笛の部分を示します。

出典:wikimedia commons, public domain

出典:wikimedia commons, public domain

以下は、著者はまったく言及していない話になりますが、この源氏物語絵巻の詞書を見て私が思うのは、連綿体の仮名の書の素晴らしさだけでなく、料紙の美しさです。微妙に色合いが異なる雲や霞のようなものが不規則に配置され、さらには金粉がまき散らされている様子は、平安貴族の美意識ここに極まれりという印象です。

その装飾料紙の上に仮名文字が連綿体で書かれているため、文字と料紙が一体となって日本の美意識そのものという印象を受けるのですが、いかがでしょうか。

これは、西本願寺の「三十六家人集」の料紙においても同じです(下記ご覧ください)。

出典:全てwikimedia commons, public domain

出典:全てwikimedia commons, public domain

これらの料紙の美の印象をまとめると、繊細で洗練されたデザイン性、装飾性です。

大胆な色彩と配色の柄があるかと思えば、近づいて初めてわかる地味だけれどシックな色使いの模様もあるなどその多様性に驚きます。

このようなモダンな感覚は1000年前とは思えません。そしてその美意識は現代の私たちにも続いている気がします。

なお料紙そのものは中国由来と思いますので、日本の料紙と中国の料紙のデザインを相互に比べてみないと、私が受けた日本独特の美意識かどうかは断定できません。

今後の宿題にしたいと思います。

白描絵巻の日本と中国との違い

さて、いよいよ絵画に話が移ります。著者はまず日本の白描画と中国の白描画との差を明快に指摘します。

日本の白描画としては「隆房卿艶詞絵巻」、中国の白描画は宮素然「明妃出塞図巻」(大阪市立美術館)を挙げて比較します。

(1)隆房卿艶詞絵巻

フリー画像は、本書と同じ部分は無かったので、下記を代わりに示します。

出典:wikimedia commons, public domain

絵巻の全体像は、下記をご覧ください。

(2)宮素然「明妃出塞図巻」(大阪市立美術館)

これも、例示された図のフリー画像は得られなかったので、下記のツイッター記事でご覧ください。

〈重文〉 宮素然「明妃出塞図」(部分)金時代

— 大阪市立美術館 特集展示「生誕150周年記念 阿部房次郎と中国書画」 (@abe_fusajiro) November 10, 2018

明妃は漢の元帝の后・王昭君。元帝は画工に宮女を描かせ、それを見て気に入った者を召し入れていました。そのため多くの宮女は画工に賄賂を贈り、自らをより美しく描いてもらうよう画策しましたが、王昭君は賄賂を潔しとせず醜く描かれました。 pic.twitter.com/5qz1zLO7FK

以上美人同士の白描画を比較しようというものです。著者によれば、同じ白描画なのに、両者の線の質、表現がまったく違うと言います。

すなわち、「明妃出塞図巻」では、

線は細いが筆の入りと出が見えて、髪の線と衣の線は質を変え、少々隈もつけてリアルに人物をえがきだす。

これに対し「隆房卿艶詞絵巻」では、黒髪の流れるような曲線に抑揚は無く、艶墨と呼ばれる農墨の面も均質で、人をえがきつつモノクロームのデザインともなっている。(中略)長く伸びた黒髪は、色無き世界でなまめかしさを増し紫式部のいう「よき墨絵」の魅力を端的に見せてくれている。中国の白描をもとに作ったに違いないのだが、「漢字」と「仮名」と同様に、造形の質は大きく違い、日本文化のアレンジ能力・トランスフォームの力を示す好例である。

たった二つの例の比較ですが、やはりそうだったのかという思いがします。それは、私が「料紙」について述べた時に使った「デザイン」という語が出てきたからです。

日本の絵画の特徴と言われる「デザイン化」「装飾性」が、「水墨画」においてもキーワードになるのかという感慨です。

ここで出てくるとは思いませんでした。

当然ながら、次に著者は日本の漫画の源として引き合いに出される「鳥獣戯画」を取り上げ、その線描の特徴を分析します。

ここで著者が例示に使うのは、通常のカエルとウサギが相撲を取ったり猿がお経をあげる場面がある(甲巻)ではありません。いや、甲巻ではあるのですが、断簡の方です。

著者がこの断簡の方を取り上げたのは、断簡の右下に描かれた後ろ姿の鼠の線描を取り上げたかったからのようです(絵は下のURLかツイッターを参照ください)。

《鳥獣戯画 甲巻断簡 ちょうじゅうぎが こうかんだんかん》第1巻(部分)

— 日本美術史bot - Japanese Art History Bot (@NihonBijutsushi) April 2, 2023

12世紀 平安時代

滋賀・MIHO MUSEUM pic.twitter.com/BGo5mLLigD

著者曰く、

(断簡全体の)線の性格は、白描絵巻とまったく違って軽妙闊達。数少ない線で、動きと表情を描き出す。

その中でいい味を出しているのが鼠の後ろ姿(本章扉)。(中略)たったこれだけの線なのに、ちゃんとモデリングができている。ちょこっと出っ張らせた肩の線が効いていて、少々猫背(?)なところまでイメージできる。向こう側にある顔も、耳とヒゲからだけで、なんとなく想像できる。(中略)

もうひとつの特徴は、猿も狐も蛙も鼠も、描き出す線の質が変わらないこと。この等質感のおかげで、みんなが仲間に見えてくる。中国の白描では、着衣や髪など、描く対象に合わせて線の質を変えていた。リアルさを追求すればそうなるが、そこは放棄して「全体の和」を重んじる。画面に統一感を与えるそのやり方は、一部の絵巻にも見え、現在の漫画にも通じるものである。

以上で、この本を取り上げた二つ目の私の問題意識、「日本の水墨画がどのような特徴があるのか、その独自性はなにか」に対する答えがでているように思われます。

すなわち、リアリスムを追求する中国に対して、日本の絵はそうではないと。

ところが、著者によればまだはやい、この段階では「筆墨」を十全に活かした「水墨」はまだ見られないというのです。

このあと、禅宗がもたらした絵画の歴史、特に「禅の水墨」が日本でどのように受け入れられてどのようになっていったのか、雪舟の絵は中国とどう違うのか、後代になり白隠や仙厓が描く禅画はどうとらえたらよいのか、詩書画の世界から生まれた文人画とは? 最後には浦上玉堂の絵も用いて、改めて水墨山水のあり様について日本も中国も含めて論じて行きます。

当初は、この記事で終わる予定でしたが、記事が長くなりましたので、次回に持ち越すことにいたします。

その4に続く