【2023年甲子園決勝】両監督の著書を読んだら人財育成のヒントが見つかった話

お久しぶりです。野﨑です。

実は、私事ですが、

今年4月から人財開発課へ異動になりました。

異動してからというもの、

新人研修や内定者育成などの

人財育成業務に携わっております。

しかしながら…。

これまで現場でSalesforce漬けだったこともあり、人財育成の知見が少なすぎることに気づきました。

困ったなぁ…。

どうやって人財を育成すればいいんだ…。

そんな時、

目に映ったのが甲子園の決勝戦。

慶應義塾 vs 仙台育英の試合を見て、

ふと思いました。

「あれ、高校野球って、めちゃめちゃ人財育成してね???」

調べてみたところ、なんと、

慶應義塾と仙台育成の両監督が

それぞれ著書を書いているではありませんか!

僕自身、野球をやっていたということもあり、

これは読まない手はありません!

選手たちを甲子園決勝まで導いた両監督の考えから、人財育成のヒントを得てやろう

というのが、今回の趣旨です。

人財育成だけでなく、

OJT等にも応用可能な内容となっていると思うので、ぜひ最後まで読んでみてください!

両チームの紹介

野球に全く関心のない方もいると思うので、

まず、両チームについての情報だけおさらいしておきます。

まず、2023年優勝したのが、

森林監督率いる、慶応義塾高校です。

自分たちで考える野球を実践しており、

長髪も特徴的なチームです。

元プロ野球選手の清原和博さんの息子が所属していることでも、話題になりました。

次に、2023年準優勝したのが、

須江監督率いる、仙台育英高校です。

実は、仙台育英高校ですが、

昨年の甲子園で優勝しており、

今大会は2連覇がかかっていました。

チーム内競争もし烈で、

幸福度の高いチーム作りを実践しています。

以上が両チームの簡単な紹介です。

これらの情報を踏まえて、

それぞれの監督の考えを学んでいきましょう!

2023年優勝・森林監督の考え

まずは、慶應義塾高校を甲子園優勝へと導いた、森林監督の著書を読んでみました。

見つけた人財育成のヒントは以下の2点です!

① 選手との関係性の構築

森林監督の考えで特に印象に残ったのは、

選手との関係性の構築です。

高校野球にかかわらず、高校の部活動全般に言えることですが、ケガをした選手が無理に練習をしてしまい、必要以上に悪化させてしまうケースがよく見られます。この大きな原因の一つが、指導者と選手のコミュニケーション不全。つまりは、選手が指導者に病状を率直に報告できないでいるのです。

この事例、痛いくらいよく分かります。

僕は小中高と野球を続けてきたのですが、

監督やコーチにケガを正直に伝えられないことが何度かありました。

そのような事態を招かないようにするために、

必要最低限の報告や相談を気軽にできる関係性や、選手が言いやすい環境を作っておくことが大切だと書かれています。

この考え、人財育成の場面にも応用できるなと感じました。

新入社員や後輩が気軽に相談できる関係を構築しておき、相談しやすい環境を作っておくこと。

誰かを育てる立場の人にとって、

最も根幹になる考えを学んだ気がします。

人財を育成するには、

なんでも言える関係作りから始めないとですね!

② 指導者も共に育つ”共育”

次に印象に残ったのが、共育という考え方です。

私が選手と接する上で意識しているのは、教えて育てる”教育”ではなく、共に育っていくという意味の”共育”です。教育は、指導者側が上に立って子どもたちを教え育てるということになりますが、共育は、指導者も選手と一緒に育っていくことを意味します。

少し長い抜粋になりますが、

森林監督がいっている”共育”のスタンスとは、こんな感じです。

選手の成長はもちろんですが、私自身、自分の成長に興味があり、自分がどれだけ成長できているかをすごく意識しています。指導者は、選手以上に成長速度を保てなければ、新たな練習方法や野球理論の流れに飲み込まれてしまうと思うので、「退任まであと残り数年だから既存の知識やノウハウで食べていこう」というような成長意欲も向上心もない指導者は、少しでも早く辞めて次世代にバトンタッチするべきなのです。

選手に成長を求める以上、自分自身も指導者として成長していく気概がなければいけません。私自身もそれがなくなれば、指導者を辞めようと思います。自分自身の成長のために、他のスポーツの指導者と話をしたり、さまざまな本を読んだりして、絶えずインプットを試みています。

要するに、

「教えるだけじゃなくて、自分も勉強しましょうね」

ってことだと解釈しました。

部下に仕事を教えるとなった時、

「何を教えるか?」は、いろいろありますよね。

(業務うんぬんや技術うんぬんなど)

それを「どう教えるか?」というところに、

人財育成のセンスが出る気がします。

育成する立場として、

共に育っていく姿勢が

大事であることを受け取りました。

勉強せなあかんなぁ~

2022年優勝・須江監督の教え

では今度は、

2022年に甲子園優勝を果たした須江監督から、2点の学びをピックアップします。

① 教育者はクリエイター

須江監督は、指導うんぬんの前に、まず

教育者に求められるスタンスを提示しています。

指導者はさまざまなアイデアを提示し、選手たちが前向きに走れるようなマネジメントが必要になります。「指導者はモチベーターであり、教育者はクリエイターでなければならない」というのが、私の考えです。

須江監督は、著書の中で、

選手の能力を伸ばすための様々な工夫を紹介されていました。

それらの根幹にあるのは、

「指導者はモチベーターであり、

教育者はクリエイターでなければならない」

という考え方なのだそうです。

つまり、誰かを教育するときには、

・どうすればモチベーションが高められるか?

・どうすればうまく伝えられるか?

に焦点を当て、工夫に工夫を重ねることが大切なんだと感じました。

一流の教育者は、

一流のクリエイターでもあるんですね!

② 基準と目標を明確に

須江監督の取り組みの中で最も印象に残ったのが、「基準と目標を明確にすること」です。

メンバー選考の材料として活用しているのが、選手個々のデータです。

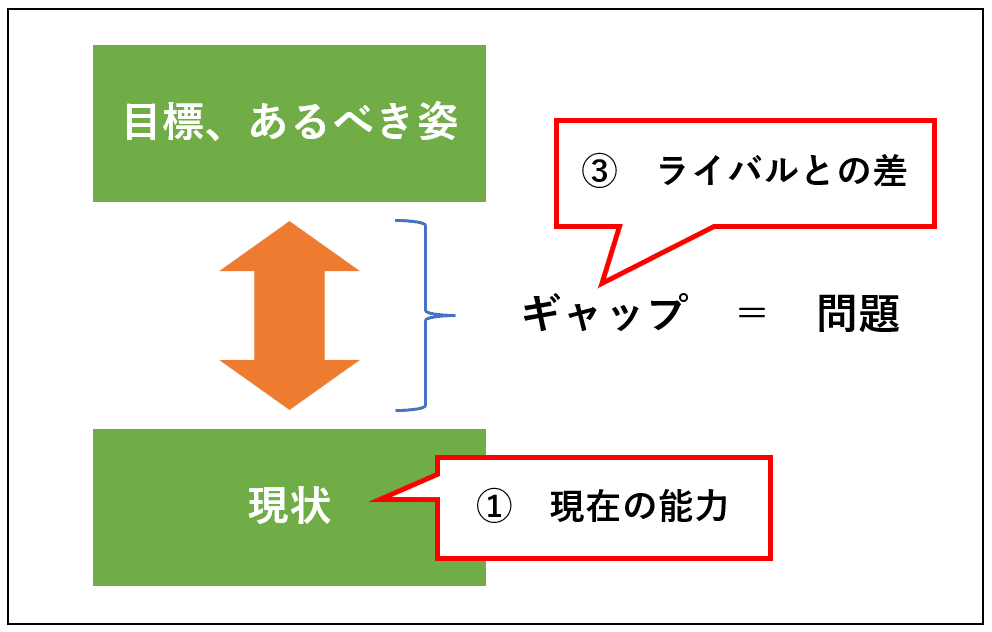

1年に3~4回、「基礎体力測定会」(4月、8月末、11月、2月)を実施して、「現在地の把握(自分はチームの中でどのぐらいの位置にいるのか)」「過去と現在の伸び幅(これまでのトレーニングが適切だったのか)」「ライバルとの距離(メンバー入りを争うライバルとの差はどこにあるのか)」を、数字によって”見える化”しています。「足が速そう」「スイングスピードが速そう」といった主観をすべて排除するためのデータであり、選手の能力を客観的に見ることができます。

須江監督は、定期的に測定会を行い、

① 現在の能力

② 過去と現在の伸び幅

③ ライバルとの差

を数値で明確にしているそう。

これを見て、USEの皆さんはピンときませんか?

そうです。

これ、ワークショップで習った

「問題とは何か?」に酷似していませんか??

(僕も直近のWSで復習しました)

問題とは、

なりたい姿と現状とのギャップである。

上の図と須江監督の考えを照らし合わせると、

① 現在の能力 = 現状

③ ライバルとの差 = 理想とのギャップ

と、考えることができます。

要は、

「なりたい姿と現状とのギャップ」を、

定期的に数値で明確にすることで、

行動する方向性を示しているということです。

学習者のモチベーションを高めるためにも、

成長や目標を数値で示してあげることは、

非常に重要だということを受け取りました。

共通の教え

最後に、

決勝を戦った両監督に共通していた考えを紹介します。

両監督とも重視しているということは、

人財育成の核(コア)ともいえる部分なのでは

ないでしょうか?

ずばり、それは

選手への問いかけ

です。

両監督はこう言っています。

一人ひとりが意見や考えを持てるようにするためには、選手をきちんと尊重して、意見や考えを口にできる環境を作っていかなければいけません。

そのために普段から意識して行っているのが、選手への”問いかけ”です。

面談時、私は誰に対しても同じように問いかけています。

「どう?」

これが、私の口癖です。あえて、抽象的な聞き方をしているのには理由があり、「どう?」と尋ねることで、選手自身が一番気になっていることや、心につかえていることを、口にするからです。最初に語る内容で、選手の思考がわかります。

細かな意図に違いはありそうですが、

とにかく、両監督とも、

選手への問いかけを重要視しているようです。

相手に問いかけることで、

選手の思いや考え、取り組みを引き出しているそう。

これ、人財育成にそのまんま活用できそうですよね!?

教えたことに対して、どう感じたか?

資格の勉強の進捗は、どんな感じか?

その日の気分は、どんな感じか?

部下や後輩に問いかけることで、

考えや思いを引き出し、

何らかの手立てを打てる。

育成に関して困ることが出てきたら、

とにかく問いかけてみる。

そして相手の思いを傾聴してみる。

そう心掛けておくと、いいのかなと考えました。

まとめ

今回、両監督の教えから学んだ人財育成のヒントをまとめてみます。

う〜ん、役立ちそう!!

これらを押さえておけば、人財開発課でもなんとかやっていけそうです。

もしかしたら、

甲子園、優勝しちゃうかもしれません。

森林監督、須江監督、

ありがとうございました!!!

この記事を読んで、

面白いと思った方、

もうちょっと詳しく知りたいと思った方、

もともと高校野球に興味がある方、

そして、USE野球部の皆さんは、

是非、紹介した本を読んでみてくださいね!

最後に、野﨑の読書系の記事を置いておきます。

今回の記事が面白かったという方は、

是非読んでみてください~

では、今回はこの辺で!

さようなら~