「話、聞けてますか?そして、聞いてもらえてますか?」【聞く技術 聞いてもらう技術】

みなさん、こんにちは。

人財開発課の野﨑です。

人財開発課に異動してきて、約一年。

「人を育てる」という難しい課題を前に、日々勉強が尽きないわけですが…

人財開発課に来てからというもの、新人からのお悩み相談が尽きないわけで…

そんな中、1番と言っていいほど多い悩みがこちら。

「先輩が忙しそうで話しかけづらい」

みなさんが新人の頃、一度は抱いたことのある悩みなのではないかなと思います。

今回は、このような悩みのヒントになるような本を紹介したいと思います。

いつもより骨太の記事ですが、最後までお付き合いいただければ幸いです。

今回紹介する本

今回紹介する本はこちら。

『聞く技術 聞いてもらう技術』(東畑開人)

実は僕、著者の東畑さんのファンで、東畑さんの本は以前から手に取っていました。(ハルキストならぬ、トウハティストかもしれません)

この本自体も、プライベートで読んでいたのですが、読んでいる中で、

「会社でもこの考え方めっちゃ大事やん!」

「これ、新人の悩みに刺さるのでは?」

と思ったので、noteの記事にしちゃうことにしました。

本の概要

まずは、本の概要だけさらっと。

この本自体は、『聞く技術 聞いてもらう技術』というタイトルからも推察できると思いますが、

「どうすれば人の話を聞けるのか?」

「どうすれば人に話を聞いてもらえるか?」

といった内容の本です。

「聞く技術」については、何となくイメージできるかもしれませんが、

「聞いてもらう技術」については、なんか聞き馴染みのないふしぎな言葉に感じるかもしれません。

以下、本文の抜粋です。

「聞いてもらう技術」? ふしぎな言葉に聞こえるかもしれません。その感覚をぜひ覚えておいてください。このふしぎさこそが、「聞く」のふしぎさであり、そして「聞く」に宿る深い力であって、この本でこれから解き明かしていく謎であるからです。

やや抽象的で難しい印象はありますが、この「聞いてもらう技術」が本書では重要なキーワードとなっています。

それでは、本書の内容に迫っていきます!

①「聴く」より「聞く」の方が難しい!?

まず、みなさんに質問です。

「聞く」と「聴く」では、どっちの方が難しいと思いますか?

「”聴く”って、心で聴く感じがするから、難しそう」

「”傾聴”という言葉もあるし、”聴く”方が難しいのでは?」

と、直感的には「聴く」の方が難しいと感じるのではないかと思います。

本書で著者は、「聞く」と「聴く」について以下のように定義しています。

「聞く」は語られていることを言葉通りに受け止めること、「聴く」は語られていることの裏にある気持ちに触れること。

言葉の定義からも、

「裏にある気持ちに触れるって、そっちの方が難しくない?」

と思いそうです。

でも、実は「聞く」の方が難しいということが本書で書かれています。

どう考えたって、「聴く」よりも「聞く」のほうが難しい。

「なんで?」と思われるかもしれません。

でもね、「話を聞いてくれない」とは言うけれど、「話を聴いてくれない」と書くと違和感があると思いませんか?「聞けない」ことはよくあるけど、「聴けない」というのはすごくレアな例です(イヤホンが壊れたときくらいですかね)。

つまり、「なんでちゃんとキいてくれないの?」とか「ちょっとはキいてくれよ!」と言われるとき、求められているのは「聴く」ではなく「聞く」なのです。

そのとき、相手は心の奥底にある気持ちを知ってほしいのではなく、ちゃんと言葉にしているのだから、とりあえずそれだけでも受け取ってほしいと願っています。

言ってることを真に受けてほしい。それが「ちゃんと聞いて」という訴えの内実です。

僕なりに解釈すると、

①「聴く」は意識的なものだから、不全を起こしづらい。

②それに対して、「聞く」は日常の営みだからこそ、無意識的に不全を起こしやすい。

③”普通の”、”無意識的な”、”日常的な”行為だからこそ、「聞く」という行為の方が改善が難しい。

と受け取りました。

じゃあ、どうすれば聞けるようになるのか?

次の項に進みます。

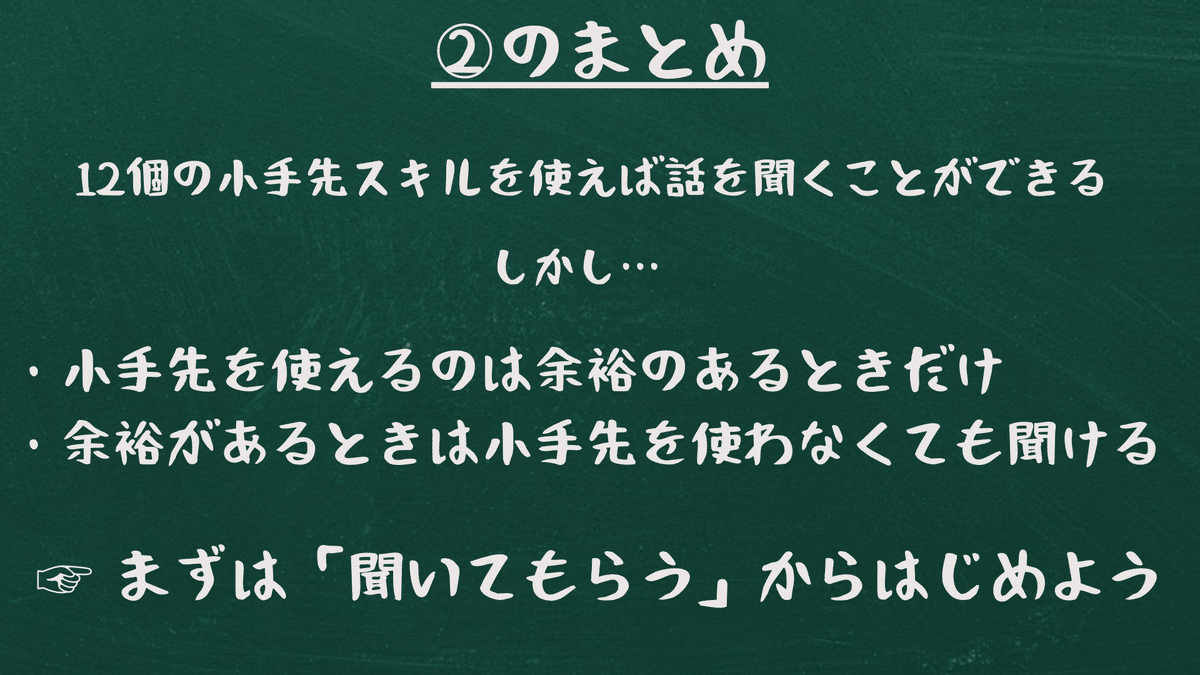

②「聞く技術」

この本では、「聞く技術」の本質を一言で書いてあります。

「余計なことを言わずに適切な質問をしよう」

「いや、それが難しいねん!」とツッコまずにはいられませんが、著者はちゃんと具体的な方法(本書では「小手先」と表現)をまとめてくれています。

それがこちら。

1 時間と場所を決めてもらおう

2 眉毛にしゃべられよう

3 正直でいよう

4 沈黙に強くなろう

5 返事は遅く

6 7色の相槌

7 奥義オウム返し

8 気持ちと事実をセットに

9 「わからない」を使う

10 傷つけない言葉を考えよう

11 なにも思い浮かばないときは質問しよう

12 また会おう

本書では、上記の小手先スキルの詳細まで書かれているのですが、ここでは割愛します。

ただこの小手先スキル、問題があるそうなのです。

小手先が使えるのって、余裕のあるときだけであることです。余裕がなくなると、小手先のことなんて考えていられなくなります。違いますか?

しかもね、余裕のあるときには、小手先なんかなくても、僕らは人の話をきちんと聞くことができます。だって、「聞く」ってみんなが普段からやっている、人間の基本的な営みなのですから。

余裕がない時は、小手先のことは考えられなくなるし、

そもそも余裕のある時は、小手先なんか使わなくても、人の話を聞くことができる。

たしかに「その通り!」といった感じです。

僕らは、余裕のある時は、人の話を聞くことができる。

でも、どうしても人の話を聞くための余裕がない時がある。

そんなときにどうするか?

結論から言いましょう。

聞いてもらう、からはじめよう。

あなたが話を聞けないのは、あなたの話を聞いてもらっていないからです。心が追い詰められ、脅かされているときには、僕らは人の話を聞けません。

ですから、聞いてもらう必要がある。

「聞く」ができるようになるには、まず「聞いてもらう」必要がある。

これが、本書の主張であり、冒頭の「聞いてもらう技術」に繋がります。

では、どうすれば聞いてもらえるのか?

次の項で書いていきます。

③「聞いてもらう技術」

聞いてもらう技術について書いていきます。

「聞いてもらう技術」も、「聞く技術」同様、小手先編が書かれています。

それがこちら。

日常編

1 隣の席に座ろう

2 トイレは一緒に

3 一緒に帰ろう

4 ZOOMで最後まで残ろう

5 たき火を囲もう

6 単純作業を一緒にしよう

7 悪口を言ってみよう

緊急事態編

8 早めにまわりに言っておこう

9 ワケありげな顔をしよう

10 トイレに頻繁に行こう

11 薬を飲み、健康診断の話をしよう

12 黒いマスクをしてみよう

13 遅刻して、締切を破ろう

なんか…

ちょっと…

笑っちゃうような小手先の技術が書かれたりしてますね…笑

特に、

「13 遅刻して、締切を破ろう」なんて、絶対に大声で言えないです(小声)

正直、こんな人が職場にいたら、「大丈夫?」って思っちゃいそうですよね…

そう!

実は、その「大丈夫?」って思わせるのが、「聞いてもらう技術」のキモなんです!

いま僕らが必要としているのは、強みではなく、弱みを、カッコいいところではなく、情けないところをわかってもらうための技術です。

ですから、要点をまとめて、ロジカルに、わかりやすく話す必要はありません。苦しんでいることについては、人はうまく話せないものだからです。

必要なのは賢い頭ではなく、戸惑う心です。

混乱した心が漏れ出すと、まわりは心配して、「なにかあった?」と聞いてくれます。そうなってしまえばしめたもの。あとはまとまりのない話を、時間をかけて聞いてもらえばいい。

ですから、「聞いてもらう技術」とは「心配される技術」にほかなりません。

『「聞いてもらう技術」とは「心配される技術」』

というのは、なかなか面白い切り口な感じがします。

「あの人、大丈夫かな?」

「最近、調子悪いみたいだけど、何かあったのかな?」

「仕事でミスが多いけど、何かあるのかな?」

と、周りの人に心配してもらうのが、「聞いてもらう技術」のポイントです。

ただ、この「聞いてもらう技術」、ここで終わりではありません。

本書にはこうあります。

これらの技術を使ったところで、人からウザいと思われるだけで、聞いてもらえるとは思えない。これじゃただの仮病のススメじゃん?そんな声が聞こえてきます。

確かにそう!

みんながみんな、この技術を使っていたとしたら、到底いい職場だとは思えません。

この「聞いてもらう技術」ですが、もう一つ、”あるもの”が必要なんです。

そうなんです。この「聞いてもらう技術」は未完成。ひとつ、絶対に必要なものが欠けている。

そう、あなたの協力です。

もし身近に「聞いてもらう技術」を使っている人がいたら、聞いてあげてほしいのです。突然黒いマスクをつけてきた人がいたら、目の前で薬を飲みだす人がいたら、トイレに頻繁に行く人がいたら、そして締切を破る人がいたら、聞いてあげてほしい。

「聞いてもらう技術」に必要なのは、”あなたの協力”。

この本の読者であり、

このnoteの読者であり、

会社で働くみなさんの協力です。

「聞く技術」の本質は、「聞いてもらう技術」を使っている人を見つけ出すところにあります。「ちょっと聞いて」とは言えないけれど、聞いてもらう必要がある人が戸惑う心を滲ませている。そこに向けて、「なにかあった?」と尋ねることにこそ「聞く技術」の核心があります。

「聞く技術」の本質とは、「聞いてもらう技術」を使っている人に気づくこと。

そして、「聞いてもらう技術」を使っている人に声をかけること。

「聞く」と「聞いてもらう」の相互作用が重要なんですね~

すぐには難しいかもしれないけれど、お互いに話を聞きあえる職場になれば、もっと居心地のいい職場になるんじゃないかなと思います。

④まとめ

ここまで、本書の内容を野﨑なりにまとめてみました。

・聞くためには、誰かに聞いてもらう必要がある。

・聞いてもらうためには、誰かが聞く必要がある。

このことを少しでも理解いただけたら嬉しいです。

最後に、本書に書いてある結論を引用して、まとめとしたいと思います。

聞く技術 本質編

「なにかあった?」と尋ねてみよう。

どうしてもそう言えないときには、聞いてもらうから、はじめよう。

聞いてもらう技術 本質編

「ちょっと聞いて」と言ってみよう。

今はそう言えないときには、聞くところから、はじめよう。

社員みんなで、話を聞きあえる、居心地のいい職場を作っていけたらなと。

そんなふうに思ってます。

以上です!

もっと詳しく知りたいと思った方は、是非、購入して読んでみてください~

それでは、今回はこの辺で~