人それぞれの、孤独とぬくもり~『伊豆の踊子』川端康成

今回は、「伊豆の踊子」を取り上げます。

あまりに有名な作品ですが、終盤、舞台設定ががらりと変わる鮮やかな数ページを主に、あらためてお伝えできればと思います。

独特な構成

「伊豆の踊子」は、作者自身の「半自伝的な作品」と言われています。

文庫版で約30ページほどの短編です。

その大半において大きな出来事はなく、冷めた視線による情景描写と人々らとの会話が続きます。

作品は、起承転結のかたちをとっていません。

この短い話は、主人公である「私」(以下、青年)の旅の途中からはじまります。

その前のこと、つまり、旅に出た理由や経緯などはあらかじめ語られていません。読み進めるうちに、徐々にさりげなく伝えられてくるのです。

抑えぎみに濃度を増していく承→承→承、そしていきなり結、 という構成です。

この「結」への展開がおそろしく見事なのです。

様々な「深読み」が可能な作品かも知れません。

ここでは、シンプルにひとりの青年の「成長物語」という視点から紹介して行きます。

まず、概要をざっとまとめておきます。

季節は秋、孤児である20才の青年「私」は、伊豆で5日ほどのひとり旅をしています。

道中で、彼は旅芸人の家族と出会い、天城峠から下田までを共にすることになります。

青年は、踊子の少女に惹かれます。

彼女は一見すると、17才ぐらいに思われます。

夜、近くの宴席から太鼓の音が聞こえ、踊子が客に汚されるのでは、という疑念に青年は悩みます。しかし、やがて彼女がまだ少女だと知り、心が静まります。

彼らとの交流を通して人や家族のぬくもりを知った青年は、己を縛っていた「孤児根性」から、自分が解き放たれて行くように感じます。

青年と踊子たちは、名残りを惜しみながら下田で別れます。

そして帰路の船中にて、新たなる出会いが青年を迎えます。

少し詳しく物語を追っていきます。

https://gauss.ninja-web.net/izunoodoriko0.htm

トンネルの出口から白塗りの柵に片側を縫われた峠道が稲妻のように流れていた。この模型のような展望の裾の方に芸人達の姿が見えた。

ひとり旅

青年は、身内がほぼいない境遇ゆえか、周囲に対して素直に心を開くことができず、そのことを悩んでいます。

「ありがとう」のひと言もうまく言えません。

伊豆へのひとり旅に出たのも、そんな自分を見つめなおすことが大きな目的でした。

そしてまた、彼は旅中の「出会い」への期待を持っています。

人と触れ合いたい、という気持ちもまた、人一倍強く抱いているのです。

道中でたまたま一緒になった旅芸人の一座もまた、一人一人がそれぞれに悲しい境遇や思いを抱えています。

旅芸人の家族は、20代半ばの栄吉とその妻の千代子とその母、そして栄吉の妹である踊子です。他に、雇われている百合子、あとは小犬が一匹います。

青年は、踊子の美しさに強くひかれます。

この美しく光る黒眼がちの大きい眼は踊子の一番美しい持ちものだった。二重瞼の線が言いようなく綺麗だった。それから彼女は花のように笑うのだった。花のように笑うという言葉が彼女にはほんとうだった。

そして、当初は自身の部屋に招き入れたいなどという思いもよぎります。

しかし、邪念はすぐに脳裏から消え、青年は安堵します。

化粧や身なりのために17才ほどかと思っていた踊子が、実はまだあどけない少女だと知ったからです。

・・・子供なんだ。私達を見つけた喜びで真裸のまま日の光の中に飛び出し、爪先きで背一ぱいに伸び上がる程に子供なんだ。私は朗らかな喜びでことことと笑い続けた。頭が拭われたように澄んで来た。微笑がいつまでもとまらなかった。

そして青年と一座はさりげなくも温かい交流をしながら、半島を南へ下って行きます。

人々との交流、それぞれの孤独

旅をともにするにつれ、青年と旅芸人たちは互いに慣れあい、親しくなっていきます。

また青年は、その一人一人が、それぞれに持つ悲しみやつらさを知るようになります。

当時(大正末期~)、旅芸人は身分が低いものとして軽蔑されていました。

「芸人」そのものが、社会に必要のないものとして下に見られていた時代なのでした。

途中、ところどころの村の入口に立て札があった。――物ごい旅芸人村に入るべからず。

踊子の兄栄吉は、青年に好意を持ち、何かとそばに来て身の上話などをします。

役者を目指していたが、挫折して「身を持ち崩してしまった」こと。

妻は旅の最中に流産をしてしまい、それでも旅をやめるわけにいかないこと。

また、妹の踊子も「事情があって」一座に加わることになったことなど。

「・・・妹にだけはこんなことをさせたくないと思いつめていますが、そこにはまたいろんな事情がありましてね」 (中略)

栄吉はひどく感傷的になって泣き出しそうな顔をしながら河瀬を見つめていた。

彼らと親しくなった青年は、純粋な好意から、互いに自然に交流をして行きます。

私の尋常な好意は、彼等の胸にも沁み込んで行くらしかった。

また、彼らが連れている小犬にさえも、優しいまなざしが向けられています。

おふくろの腕の輪に小犬が前足を載せて旅馴れた顔をしていた。

一方の私は、不幸な身の上とはいえ、将来ある学生です。彼は、それぞれの人が抱えた苦難を深く感じるようになります。

私は太鼓を提げてみた。

「おや、重いんだな。」

「それはあなたの思っているより重いわ。

あなたのカバンより重いわ。」と踊子が笑った。

開かれてゆく心

旅が進むにつれて、青年の心はさらに開かれていきます。

青年が心づけとして渡そうとする金銭を、「こんなことをなさっちゃいけません」と栄吉は拒みます。

また、踊子は、近隣の子どもたちに惜しげもなく小銭を与えます。

宴席の残り物で糊口を凌ぐほどの貧困にあるのに、彼らはそういうことに執着を持っていないように思われるのです。

彼らの旅心は、最初私が考えていた程世知辛いものでなく、野の匂いを失わないのんきなものであることも、私に分って来た。親子兄弟であるだけに、それぞれ肉親らしい愛情で繋がり合っていることも感じられた。

道中、青年は、後方から聞こえてくる踊子たちのひそひそ話が気になっています。

・・・暫く低い声が続いてから踊子の言うのが聞えた。

「いい人ね」

「それはそう。いい人らしい」

「ほんとにいい人ね。いい人はいいね」

この物言いは単純で開けっ放しな響きを持っていた。感情の傾きをぽいと幼く投げ出して見せた声だった。私自身にも自分をいい人だと素直に感じることが出来た。晴れ晴れと眼を上げて明るい山々を眺めた。瞼の裏が微かに傷んだ。

また、峠をのぼる途中、踊子と二人きりになる場面があります。

場面はしばし、静寂に包まれます

真空のような中で、踊子とのやりとりが短く記されています。

山は静かだった。ほかの者達はずっと後れて話し声も聞えなくなっていた。

「東京のどこに家があります。」

「いいや、学校の寄宿舎にいるんです。」

「私も東京は知ってます、お花見時分に踊りに行って――。小さい時でなんにも覚えていません。」

それからまた踊子は、

「お父さんありますか。」とか、

「甲府へ行ったことあります。」とか、ぽつりぽつりいろんなことを聞いた。下田へ着けば活動を見ることや、死んだ赤坊のことなぞを話した。

(中略)

腰掛けの直ぐ横へ小鳥の群が渡って来た。鳥がとまる枝の枯葉がかさかさ鳴る程静かだった。

多くの身の上話をしたことでしょう。しかし、それはここではあえて書かれていません。

「淡々と」、これが川端康成のスタイルではありますが、読者によっては読み進めるのが億劫になってくるかも知れません。

しかし、それまでの語り口が変調し、青年は自己を読者に対して開示し始めます。

そして読者を徐々に、その感情のうねりの中に引き込んで行きます。

最後の夜

下田での一泊が、旅の終わりとなります。

「ああ、お月さま。――明日は下田、嬉しいな。赤坊の四十九日をして、おっかさんに櫛を買って貰って、それからいろんなことがありますのよ。活動へ連れて行って下さいましね。」

青年は、約束通り踊子を活動(映画)に連れて行こうとします。しかし義母が反対したため、青年は独りで出かけます。

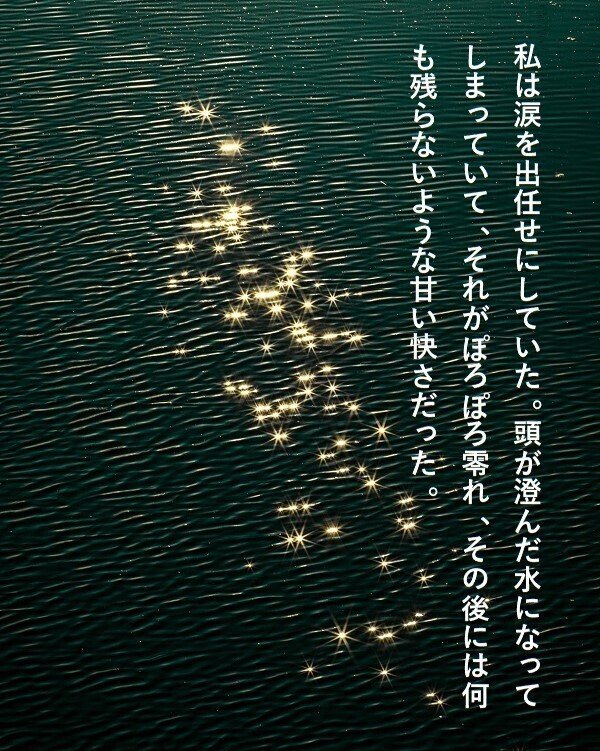

私は一人で活動に行った。女弁士が豆洋燈で説明を読んでいた。直ぐに出て宿へ帰った。窓敷居に肘を突いて、いつまでも夜の町を眺めていた。暗い町だった。遠くから絶えず微かに太鼓の音が聞こえて来るような気がした。わけもなく涙がぽたぽた落ちた。

別れ

彼らは、港で別れます。

乗船場に近づくと、海際にうずくまっている踊子の姿が私の胸に飛び込んだ。傍に行くまで彼女はじっとしていた。黙って頭を下げた。昨夜のままの化粧が私を一層感情的にした。眦の紅が怒っているかのような顔に幼い凛々しさを与えていた。

船が出て、舞台は海の上にかわります。

この大詰めに、新たな登場人物たちが青年を取り巻きます。

船の上

乗船するとき、青年は地元の「土方風」の男から、一人の老婆の面倒を見ることを頼まれます。

息子夫婦が他界してしまい、彼女は幼い孫を三人も抱えて途方に暮れています。

「婆さんたちを上野行きの電車に乗るまで見届けてくれないか」という依頼を青年は快く引き受けます。

船内では、老婆を取り囲んで何人もの乗客が彼女を慰めています。

青年は、形容しがたい感情を抑えられなくなり、涙が止まらなくなります。

また、彼は一人の少年と親しくなります。彼も親切で、空腹な青年に自分の巻きずしなどを与えてくれます。

「何か御不幸でもおありになったのですか。」

「いいえ、今人に別れて来たんです。」

私は非常に素直に言った。泣いているのを見られても平気だった。私は何も考えていなかった。ただ清々しい満足の中に静かに眠っているようだった。

「伊豆の踊子」は、作者が26才の時の作品です。

「人工美」と評される以降の作品群と比較すると、分かりやすい内容です。しかし作中には、彼独特の感覚的な描写が散りばめられています。

最後の数行もふくめ、いくつか抜粋しておきます。

特に、踊子が奏でる「太鼓」の音が聞えてくる場面が随所に現れ、その響きがいつまでも耳に心に残ります。

タ暮れからひどい雨になった。山々の姿が遠近を失って白く染まり、前の小川が見る見る黄色く濁って音を高めた。

ととんとんとん、激しい雨の音の遠くに太鼓の響きが微かに生まれた。私は掻き破るように雨戸を明けて体を乗り出した。太鼓の音が近づいて来るようだ。雨風が私の頭を叩いた。私は眼を閉じて耳を澄ましながら、太鼓がどこをどう歩いてここへ来るかを知ろうとした。

太鼓の音が聞える度に胸がほうと明るんだ。(中略)

太鼓が止むとたまらなかった。雨の音の底に私は沈み込んでしまった。

踊子は料理屋の二階にきちんと坐って太鼓を打っていた。(中略)

太鼓の音は私の心を晴れやかに踊らせた。

海の上の朝日が山の腹を温めていた。

以下は、最後の数行です。

川端康成(1899-1972 大阪・小説家)

幼くして孤児となり、叔父のもとで育った。大学在学時の1921年にデビュー、菊池寛の知遇を得て「文藝春秋」同人となった。卒業後、横光利一ら当時の新進作家たちとともに「文芸時代」を創刊し,新感覚派の運動を始めた。初期の代表作は「伊豆の踊子」(1926)。

第二次世界大戦後の作品では、精緻な詩的表現によって東洋的人工美の世界を築いた。1968年ノーベル文学賞受賞。1972年に自殺した。他にも「禽獣」(1933)、「雪国」(1948)など多くの名作を残した。

2024.4.4

Planet Earth

いいなと思ったら応援しよう!