【ケース箱 #2】1990年代に生まれたミニバンのマーケット。90年大後半から2000年を跨いで市場が活性化します。そこで生まれた素晴らしいコピーが3つあります。マーケティングのどんな課題にチャレンジするために生まれたのか、勝手にデコン(Deconstruction/デコンストラクション)します。

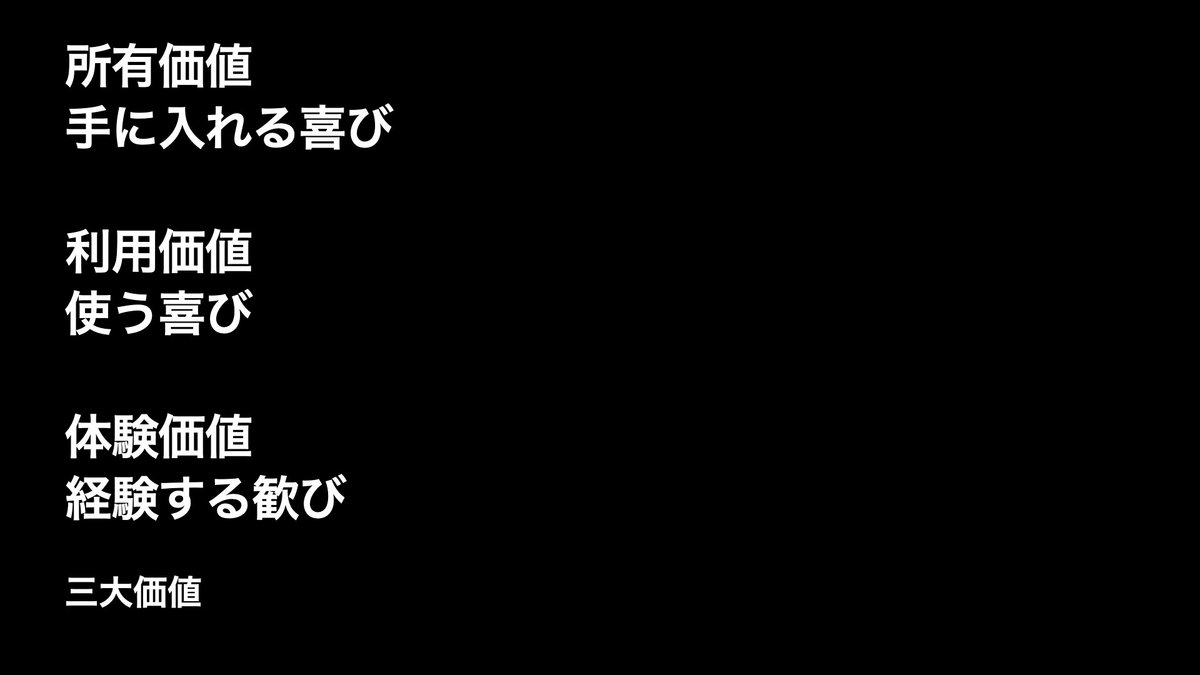

以前予告をさせていただきましたが、改めて3大価値(所有価値・利用価値・体験価値)を2,000年前後の活性化していたミニバン市場のコピーからデコんします。

古い事例だなーと思われる方もいらっしゃると思います。

なぜこのケースを取り上げるのかについてはそれぞれの企業の市場へのアプローチが際立っていただけではなく、この時期につくられた商品サービスのポジショニングが現在も使われているという興味深い点があります。

“Pricelssというマスターカードが大事にしているコトバがあります。 僕にとってはミドルファネルはプライスレスです。 所有価値→利用価値→体験価値は市場経済の成熟化によって時系列的に現れています。 この三つの価値は併存しています。 僕はギターが好きなので、ギターで三つの価値を整理します。 ギターを持つ喜び(所有する(買う)ことで得られる喜び=憧れのギターを手にした=所有価値) ギターを弾く喜び(使うことで得られる喜び=ギターが上手くなった、バンドを組むことができた=利用価値・使用価値) ギターと創るそこにしかない歓び(ギターと創る思い出・例えばバンド活動で手にした感動=体験価値) 三つの価値のどれが高尚とかということでもありません。 そもそも価値ですから人それぞれの楽しみ方があるということにおいても併存します。 三つの価値のあり方ですが、近々、日本市場におけるミニバンが活性化していた時代で検証します。 トヨタ(ヴォクシー)、ニッサン(セレナ)、ホンダ(ステップワゴン)で分析します。 ”

家族の時代をはじめよう

1991年のNissanのバネッサ/セレナTVCMをご覧ください。

ミニバンのカテゴリーはNissanが開いたと言われることが一般的のようです。

バネット/セレナということで、セレナはバネットから派生した商品ということになります。

ファミリーカー(というよりもクルマといえば)はセダンの時代。ミニバンやレガシィに代表されるワゴン、パジェロで人気になったSUVなど、バブル後ではありますが、自動車における多様性が出てきた時代です。

また、バブルが弾けたこともあり、家庭や家族に重点が置かれるようになった時代でもあります。

「家族の時代をはじめよう」はそんなことを象徴的に取られているキャッチです。

こどもといっしょにどこいこう

1996年にHondaからステップワゴンが登場します。

自動車ライフの多様性が進み、選択肢が消費者側に移ります。

家族のためのミニバンを所有することによって手に入る楽しみ=使う喜びを表現することで、ポジション上の差別化を図ります。

ご存知の方も多いと思いますが、当時博報堂に在籍した佐藤可士和さんがクリエティブディレクターとして企画をリードしています。

家族ではなく、「こども」という対象を明確に打ち出しています。

こうした広告表現を持って「エンドベネフィット」を描くという言い方をするようになりました。

ステップワゴンはクルマとしてもユニークなスペックです。

父ちゃん、かっこいい

1997年に三菱自動車からシャリオグランディスが発売されます。

シャリオグランディスの持つクルマとしてのスケール感から「Big Daddy」がキャッチコピーだったと思われますが、飯島直子さんの「父ちゃん、かっこいい」の方が話題になりました。

当時飯島直子さんは大ヒットCMに出演しています。

1996年ー1997年に何があった?

キャズムの発生?

キャズム理論

キャズム理論とは、初期市場(イノベーター・アーリーアダプター)とメインストリーム市場(アーリーマジョリティ・レイトマジョリティ)の間にはキャズムと呼ばれる大きな溝が存在しており、このキャズムを乗り超えられない限り、新しい商品はメインストリーム市場で普及することなく、小規模な初期市場の中でやがて消えていく運命を辿るとする理論のことです。

主にハイテク業界で頻繁に取り上げられる話題であり、新規事業の立ち上げを成功させるポイントの1つとされています。

キャズムが発生する原因

主な原因は、アーリーアダプターとアーリーマジョリティの間に見られる性質のギャップにあると考えられています。

具体的にいうと、アーリーアダプターは「誰も使っていない商品を採用し、他者に先んじる」ことを望む層である一方、アーリーマジョリティは「多くの人が採用していて安心できる商品を採用し、他者に後れを取らない」ことを望む層である点にギャップがあります。

つまり、アーリーマジョリティは「他者が使用している」ことを判断材料の1つとして商品を採用するため、市場全体の16%というわずかな割合のイノベーターとアーリーアダプターのみにしか採用されていない状況は、アーリーマジョリティに商品の採用を踏み留まらせる理由となってしまうのです。

以上の理由から、キャズムを超えて商品を普及させていくには、アーリーアダプターの攻略だけでなく、メインストリーム市場に到達する際の第一段階として、アーリーマジョリティの攻略も重要だといえます。

キャズム理論については、以下の記事で詳しく解説しています。キャズムを超えるポイントを解説しておりますので、併せてご確認いただくことでイノベーター理論の理解が深まります。

1996年前後にミニバン市場に新しい参入者が増えたことによって、一気に普及段階に入る→キャズムが発生したと理解することができます。

Toyotaはどうしていた?

Toyotaもハイエースの車台・プラットフォームを利用してノアを登場させています。目立ったキャンペーンは行われていません。

なんとなく受け身、市場に対しては対応的です。

ミニバン市場への対応をディーラー(販売会社)から強く求められたのではないかと想像できます。

1999年2代目セレナの市場投入

市場をリードしてきたNissanが2代目セレナを投入するのが1999年です。

モノより思い出。

経験経済=体験価値の提示へ

何度も紹介していますが、コピーを開発した小西さんの取材記事です。

買うことがゴールなら、他社との差別点やおトク情報、さらには有名タレントのCMなどが大切になりますが、買うことがスタートだと考えれば、それらは余計(笑)。逆に、人生を豊かにするスタイルや企業としてのエコ活動など、使っている「トキ」を想像して嬉しいことを提案することの方が良いでしょう。

この「トキ」を大切にしたのが、先の「モノより思い出。」でした。このコピーはよくモノからコトへの象徴として語られますが、僕はコトよりも「トキ」を象徴する言葉だと考えています。短時間でも長時間でも、トキの使い方を提案する。それはつまり人生の経験をデザインすることだし、これからの「経験経済」のトリガーだと思っているのです。

2021.11.30 掲載

Nissanが再び市場を動かしにかかります。

クルマを使うだけではなく(こどもといっしょにどこいこう)、クルマを使うことで得られる経験に光を当てます。

この辺りの戦略については上記の小西さんのインタビューが参考になります。

2001年 TOYOTAの本格参入

Toyotaが新開発のノア・ヴォクシーを市場投入します。

ノアとの棲み分けはヴォクシーはネッツ店向けモデルということでも理解できます。

販売店系列の兼ね合いもありヴォクシーはより男性的で若々しい雰囲気です。

2001年のノアのTVCMは筧利夫さんと水野真紀さんです。

I am a father

より明快なターゲットに対する呼びかけ

トータス松本さん主演です。

かっこいいお父さんが持つミニバンというポジションを狙っています。

個人的にはクルマが走っているシーンがないのが気になりますが…

ミニバン市場は活性化

一次は最も売れるカテゴリーになります。

以下「ジャンクワードの森 > 身の回り > 車 > 日産セレナはミニバンナンバーワンだけじゃなくて、日産ナンバーワンだった」に詳しいです。

ちなみにソニー損保のこちらのサイトも楽しめます。

一度試してみて下さい。

3大価値をまとめます

経済の成熟とリンクする形で、所有価値→利用価値→体験価値と向かうと解釈しています。

ただし、マーケティング的には優劣はなく、ターゲットのインサイトに対してプロモーション上どう提案をするかによって選べば良いと考えています。

そもそもの企業のCore Valueで勝負するならは、それままさにブランディングになります。

今回の3つのクルマのキャンペーンからデコン(Deconstruction/デコンストラクション)した戦略見取り図です。

体験価値は経済活動の変化の節目で見ることができます

お隣のケースです。参考にしてみて下さい。

最新のTVCMを見てみよう

さあ、価値を積み上げてブランドを創ろう!

それぞれ積み上げてきた資産を上手に活用しながら「体験型」にシフトしていることが見えますね。

ミニバンマーケットは日本で独自に発展してきたマーケットです。

その発展において各社マーケティング的に非常に丁寧なアプローチを続けていたことが分かります。

同じカテゴリーですが、どんなお客さんと価値をコミュニケーション・インタラクション・共有しているか伝わってきます。

競合分析などの方法論も含めてみなさんの参考になるとうれしいです。

Great Inspiring Caseを学んで、実務に活用していきましょう!

さあ、広告をもっと愉快なものにしよう!

質問やご意見はお気軽にこちらまで;

それではまた。

いいなと思ったら応援しよう!