リハビリ依存の防止策は? 他Q&A

先月、「ストレスと脳科学」というテーマで研修会を実施しました。

ストレスに悩まされているのは患者さんもセラピストも同様なんですよね…。

今回は、

研修で受講生の方から頂いた質問を中心にQ&A形式でまとめてみました。

Q1:「精神的な面で問題を抱えている患者へのアプローチとして、気をつけることは?」

精神的な面で問題のある方に対しては、まず治療手技以外の面を気をつけるようにしています。

●礼節をしっかりする

当たり前と言えば当たり前ですが、特に礼節に気を配る必要 があると思います。セラピストが意識していない言葉や態度が相手を不快にさせている可能性が高いので。

今から何をするのか、どんな目的でどこを触るのか、痛みが出る可能性があるのか否か、

一つ一つ丁寧に説明する必要があります。

例えば、

「これから横向きになってもらって腰のあたりの筋肉をほぐそうと思いますが、過去に腰回りに痛みが出たことってありますか?」

みたいな感じで。

基本は傾聴と共感ですね。

●痛みに気を配る

メンタル面に不調を訴える人は、疼痛に対して過敏に反応することが多いです。

筋膜リリースなどの手技によっては疼痛を誘発する事があるため、

しっかりと事前説明をするか、そもそも実施しない方が無難でしょう。

中枢性感作(疼痛伝達経路の異常)を有する患者へのアプローチと同様に、

「段階的な自動運動」を基本戦略に据えると良いと思います。

場合によっては、

機能改善よりも患者教育(なぜ痛みがあるのかを説明するなど)の方に重点を置いた方が良いかもしれません。

Q2:「セラピストの治療に依存的になってしまう患者への対応方法は?」

リハビリへの依存が強まってしまうケースってありますよね。

僕は以前回復期病院に勤めていましたが、

退院間近になった患者さんが「もうすぐ私追い出されるの」という表現を使っているのを何度か耳にしたことがあります。

●徒手療法は控える

ハンズオンの治療を長いこと行なっていると依存を作りやすいです。

つまり、マッサージとかモビライゼーションの事ですね。

入院患者さんの場合、

「どのくらいの期間までハンズオン治療をするのか」

を考えるよりも、

「最初からハンズオン治療は最小限にする」方が良いと考えます。

なぜなら、人は一度与えられたものが無くなることに心理的抵抗を覚えるからです。

とりあえずプラットフォームに横になってマッサージ…が習慣になっていると、

そこから脱却するのはセラピストも患者も難しくなってしまいます。

そのためにも、

トレーナーのような運動指導の方法論も身につける必要があると考えています。

●成功体験を積ませる

これは精神的な問題のある患者さんに限りませんが、

自分の症状を自分でコントロール出来るように導くのが一番の目的になります。

そのために、

セルフエクササイズや生活指導などで症状が改善するという経験を積んでもらいましょう。

もちろん、「なぜそれが必要なのか?」

をしっかり説明しないと、セルフエクササイズの実施そのものが困難になってしまいます。

僕の場合は、

病態の説明(どこの組織がなぜ痛いのか)

↓

最小限の徒手的治療

↓

症状が緩和したことを実感してもらう

↓

自分でできる運動としてセルフエクササイズを指導

↓

成功体験

という流れをよく使います。

●相手に選択権を委ねる

何かにつけてセラピストの助言を求めてくるタイプの人には、

「あなたはどう思いますか?」

「AとBならどちらでも効果的だと思います。どちらにしますか?」

など、敢えて相手に選択を委ねる機会を作るのも大切だと思います。

Q3:「メンタルに不調を訴えるセラピストへのアドバイスは?」

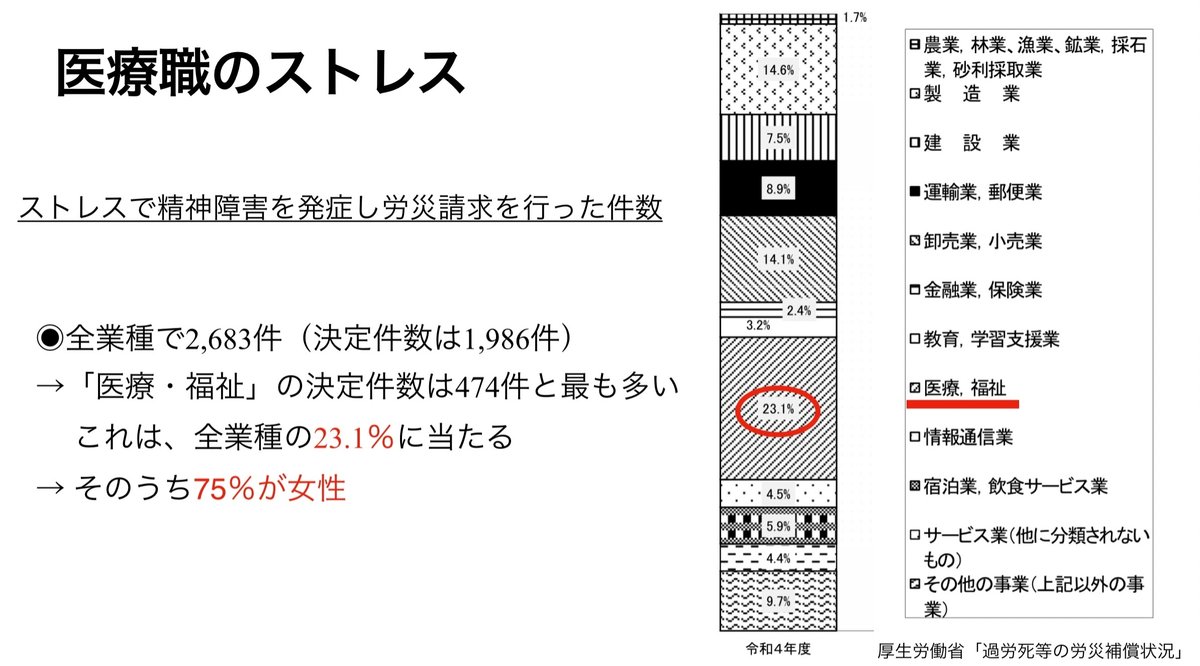

厚労省の資料にもありますが、

医療福祉系の職業に就いている人はメンタルに問題を抱えやすいんです。

上の図は、

精神疾患を発症して実際に労災請求を受けた人の数を表しています。

全12職種中トップ…

実際に、メンタル不良が原因で職場を辞めてしまう新人さんっていますからね…

●うつ病か適応障害か?

うつ病のレベルであれば、

治療の基本は休養と薬物療法になります。

適応障害のレベルなら、

薬物療法の前に精神療法の対象となります。

簡単な鑑別方法としては、

仕事以外の時間は楽しめているかどうか?です。

1日中何をしている時も気分が塞いでしまうのならうつ病が疑われるので、迷わず医療機関への受診をお勧めします。

仕事の場面でだけ症状が出るのなら、環境調整や認知行動療法が適応になります。

まずはストレスの原因を探り出して、

配置転換や部署移動などで問題解決が図れないか相談してみるのが良いでしょう。

それと並行して、

自分自身のストレス耐性(レジリエンス)を高める訓練を続けるのがおすすめです。

レジリエンスについては過去に記事にしているので、気になる方はチェックしてみてください。

〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜

面白かった、為になった、と思ったら♡スキ、フォローしてもらえると嬉しいです☺️

●Twitter、Facebookのリンクはこちらから⤵︎

理学療法士を11年やってきたけど、自分のパーソナリティを今すぐ理解して欲しい。学校では「患者や同僚との関わり方」は教えてくれない。真面目な人ほど対人関係でメンタルを病みやすい。でも、自分の根っこを知ると変われる。パーソナリティを作る”5つの特性”について分かりやすくリプ欄に書きました

— 寺島佑@理学療法士×自律神経×心理学 (@re_1021_) February 27, 2023

●オープンチャット「自律神経の知識箱🎁」

自律神経に詳しいセラピストが集まって、さまざまな発信をしているので覗いてみてください。