とらねこ村<雑学の研究室>

こんにちは。とらねこ村<雑学の研究室>へようこそ!

分かりやすく、詳しく、正確に掲載していますので、ご参考ください。

随時更新中です。

1|似たことばの違い

1-1|カフェと喫茶店

▶カフェ

・飲食店営業許可が必要。

・アルコールの提供ができる。

▶喫茶店

・喫茶店営業許可が必要。

・アルコールの提供ができない。

🌱解説

喫茶店は、アルコール以外の飲み物とトーストやサラダなどの『単純な加熱処理でできる軽食』を提供できます。ケーキなどの手の込んだ料理を提供するためにはカフェにしなければなりません。

カフェと喫茶店って同じようで、役割がきちんと区別されているんですね。

喫茶店風のカフェってよくありますが、あれは飲食店営業許可を得て営業しているんですね。

ちなみに、2021年6月1日の食品衛生法改正によって、喫茶店の営業許可は廃止されて、飲食店営業許可に統合されています。ですので、実質的には喫茶店はありません。

店の雰囲気で喫茶店と読んだり、カフェと読んだり、その辺は自由になっています。飲食店営業許可を得るには『食品衛生責任者』と『防火管理者』の資格取得が必要になります。コロナ禍で食品衛生に関して、規制が厳しくなったというわけです。

1-2|滅菌、消毒、除菌、抗菌

▶滅菌

・全ての菌を殺すこと。

▶消毒

・アルコール消毒などで病原性のある菌を殺すこと。

▶除菌

・菌を取り除くこと

▶抗菌

・菌を寄せつけないこと

🌱解説

消毒とは、病原性のある菌をアルコール消毒などで、その活動を弱めることを指します。ですので、アルコール消毒をしても菌は生き残ってます。

除菌スプレーという商品がありますが、あれは、病原性のある菌を殺すことを目的とされていません。あくまで、菌を取り除くという意味です。

ですので、スプレーをしてよく洗い流さないと意味がありません。

消毒と似た言葉に『殺菌』がありますが、これは菌を殺すことを指します。

殺菌と表示できる商品には限りがあり、ほとんどが除菌と表示されています。

除菌は、医薬品や医薬部外品以外の雑貨に使われることが多く、洗剤やアルコールスプレー、清掃用クロスなどでみられますね。

ちなみに殺菌とは、全ての菌を殺すことができず、一部の菌を殺すことができれば意味を成します。

ですので、殺菌スプレーが万能とも言い切れないのです。

滅菌には色々な方法がありますが、一番身近なのは煮沸ですね。

菌は熱に弱いですからね。ですので、臭い靴下を滅菌したければ、熱湯をかければ雑菌が死滅して匂いの元がとれます。

煮沸以外には、ガス滅菌、放射線滅菌、電子線滅菌、濾過滅菌などがあります。

1-3|多角形の鉛筆と丸い鉛筆

▶多角形の鉛筆

・持ちやすさを重視。

・転がりにくい。

・折れにくい黒鉛を使用。

▶丸形の鉛筆

・顔料を固めているため芯が柔らかい。

・中心の芯までの距離を一定にし、折れにくくしている。

🌱解説

鉛筆の原料は黒鉛です。ですので、比較的硬度が高いので簡単に折れる心配はありません。丸形だと転がってしまったり、手に馴染みにくいという性質から角型の鉛筆が主流になっています。

しかし、色鉛筆は黒鉛ではなく顔料から作られていますので、比較的硬度が低いので簡単に折れてしまいます。ですので、中心の芯までの距離を一定にし、折れにくくしているというわけです。

ちなみに鉛筆は木材から作られていますが、自然環境の視点からそうなっています。鉛筆に使われる木材は軟質なもので、建築材料に使われる硬質なものとは異なりますので、鉛筆のために使われる木材を植林しているのです。

日本最古の鉛筆は今から400年ほど前に作られたもので、いまだに使うことができるそうです。

1-4|アンティークとヴィンテージ

▶アンティーク

・古美術や骨董品という意味

・100年以上前に作られたもので価値が高いもの

▶ヴィンテージ

・ブドウの収穫年という意味

・ワイン、ジーンズ、楽器の値打ちのよい作品

🌱解説

アンティークとヴィンテージは全く異なる意味です。

アンティークは古美術や骨董品という意味ですが、ヴィンテージはワイン、ジーンズ、楽器の値打ちのことを指します。

できのよいワインをヴィンテージワインといいますが、できのよい当たり年に作られた値打ちのあるジーンズや楽器などの作品もヴィンテージと呼ばれます。

そもそもヴィンテージというのは、ぶどうの収穫から醸造を経て、瓶詰めされるまでの、ワインをつくる工程のことです。

もともとはフランス語ですが、もとを辿ればラテン語です。

ラテン語の意味は『ブドウを収穫する』です。

さて、アンティークという言葉ですが、フランス語で骨董品という意味です。1934年のアメリカの通商関税法に、『100年経過した工芸品や美術品』と記載されたため、現在では『100年経過したもの』という名残があります。

ですので、100年以上経過したものをアンティーク、100年未満のものをヴィンテージと位置付ける場合もあります。

ちなみにアンティークの発祥の地は、日本の愛知県です。

1-5|シェフとコック

▶シェフ

・料理長

▶コック

・食材を料理する人

🌱解説

シェフは料理長、コックは料理をする人です。

シェフは別の呼び名でリーダーやチーフといいますが、いずれも料理長の事です。

和食の場合、板長といいますね。

ですので、シェフは店舗に一人ですが、コックは通常複数いることになります。シェフはフランス語でリーダーという意味で、一方、コックはオランダ語で料理人という意味です。

和食の場合、板長は板前を取りまとめます。

板長は料理長のことで、板前は料理人の事です。

ちなみに板前ですが、『まな板の前に立つ人』というのが語源です。

板前は日本料理人と呼ばれることもありますが、同じ職業です。

さて、コックというのは西洋料理や中華料理などの料理人を指すことが多いですが、実は明確な定義はありません。

コックという言葉がオランダ語であることが派生して、西洋から中華へと広がったようです。

1-6|不良と非行

▶不良

・飲酒、喫煙、深夜徘徊をして、社会的に迷惑をかけている行為

▶非行

・刑事処分されている

🌱解説

非行とは、国家公安員会規則にある通り、20歳未満の者が刑罰法令に違反する行為のことです。

一方、非行には至らないが、飲酒、喫煙、家出等を行って警察に補導された20歳未満の者を不良と呼びます。

飲酒、喫煙は法律で禁じられていますが、これを罰する規定はありません。しかし、刑事処分されてしまうと非行と認定されます。

なお、少年法では、14歳未満の犯罪は罪に問わないとしています。

これは明治40年に制定された刑法がそのまま継続しているに過ぎず、ドイツ刑法に由来します。

犯罪以外の理由で警察に補導されると、補導歴がつきます。補導歴は、少年犯罪の審判や処分の参考材料になりますが、成人すると破棄されるので、補導歴は残りません。

また、新しく成人となる18歳、19歳には特定少年として改正少年法が適用されます。

これによって、特定少年が一定の犯罪を犯した場合、大人と同じ罪を問われる場合があります。

1-7|床屋と美容院

▶床屋

・理容院、理容室、散髪屋、理髪店と同じ理容所という区分

・理容師法で規定

・剃刀を使って顏剃りができる

▶美容院

・美容室と同じ美容所という区分

・美容師法で規定

・剃刀を使って顏剃りができない

🌱解説

美容院とは、美容師法で規定されている美容所という区分です。美容室と美容院は同じものですが、正式には美容院が正しいです。

剃刀を使って顏剃りができる床屋とは異なり、美容院では剃刀を使えません。

床屋の正式名称は理容室といい、理容師法にもとづき、散髪や剃刀を使って顔剃りをするのが目的です。理容師免許が必要です。

一方、美容院は美容師法にもとづき、パーマや洗髪、化粧などによって容姿を整えることが目的です。美容師免許が必要です。

どちらの免許も、専門学校に通い国家試験に合格する必要があります。記述試験と実技試験が実施されます。

ちなみに、理容院に月曜日休みが多いのは、第二次世界大戦の名残が残っているためです。当時は電力の供給が追いつかず、休電日が設けられていましたが、電力の消費が大きい理容室は定休日にしていました。それが月曜日だったというわけです。

床屋の起源は古く、1200年代に武士の月代を剃って、髷を結っていた場所に、床の間が設けられていたことが語源です。床の間がある店が『床屋』になりました。

また、床という言葉が性的な意味を持つことから、床屋は放送禁止用語になています。

1-8|アルミ缶とスチール缶

▶アルミ缶

・軽い

・柔らかい

・柔軟性がある

・炭酸飲料に使われている

・移動コストが低い

▶スチール缶

・重い

・硬い

・熱に強い

・温かいドリンクに使われている

・移動コストが高い

🌱解説

スチール缶は、アルミ缶と比べると重く強度が高いです。そのため、高温殺菌を必要とするホットドリンクやフルーツドリンクに向いています。しかし、強度が高いことから柔軟性がないので、処理に困ったり移動コストが高いという短所があります。

本当はすべてアルミ缶で販売したいのですが、強度の問題でやむなくスチール缶を利用しています。

アルミ缶を業者に持ち込むと、1㎏約130円で買い取ってくれますが、スチール缶の場合は1㎏約10円ですので、価格の差は歴然です。アルミ缶の方が高価なのは、アルミの原料であるボーキサイトを加工するのに大量の電力が必要になるためです。ですので、貴重なアルミを高価格で買い取っています。

スチール缶とアルミ缶を区別するには、磁石につくかどうかを調べます。

磁石に着けばスチール缶、つかなければアルミ缶です。

スチール缶は原料が鉄です。

1-9|カタログとパンフレット

▶カタログ

・48ページ以上の書籍

▶パンフレット

・5~48ページまでの冊子

🌱解説

ユネスコの定義では、カタログは48ページ以上の冊子としています。48ページ以上冊子を書籍と呼びますので、カタログは書籍となります。

また、5~47ページの冊子をパンフレットといいますが、これは書籍ではありません。似たものにリーフレットがありますが、これは1~4ページの印刷物を折りたたんだものです。つまり、1枚の紙きれです。

カタログの役割は、商品や作品を一目で分かるように整理することですので、通常分厚い書籍になります。

一方、パンフレットの役割は、案内や告知ですので簡易的な冊子で事足りることがほとんどです。

パンフレットと似たものにブックレットがありますが、これは商用ではなく、歌詞カードや取扱説明書などに活用されています。パンフレットよりページ数が少ないことがほとんどです。

1-10|コスプレと仮装

▶コスプレ

・アニメやゲームのキャラクターの格好をしてなりきること。

▶仮装

・キャラクターではなく、普段とは違う格好をすること。

🌱解説

似た言葉に仮装がありますが、キャラクターの格好をするのか、そうでないのかの違いです。コスプレの起源は、1960年代後半のアメリカで開催されていたSF大会だとされています。SF大会とは、ファンタジーやサイエンスフィクション好きな人が集まる大会ですが、そこでキャラクターに扮した人が大勢集まったようです。それを見た日本の編集者高田明が、日本にコスプレ文化を持ち込みました。

日本では1980年代後半から徐々に人気を集めてきましたが、火付け役になったのは1995年からテレビ放送された『新世紀エヴァンゲリオン』です。ちなみに日本初のコスプレーヤーは、 週刊ヤングジャンプ編集部池永亘によるとえなこ、世界一可愛いコスプレーヤーは中国のYamiだとされています。

そもそもコスプレとは、コスチュームプレイ(costume play)から派生した和製英語ですが、元来の意味は時代劇です。約34万人が参加しており、97%が女性で、70%が20代が占めています。また、法的に重要な任務を担う服装のコスプレは、実際のものと混同するため禁止されています。

1-11|スコップとシャベル

▶スコップ

・足をかけるところがない

▶シャベル

・足をかけるところがある

🌱解説

JIS規格では、足をかけがあるのがシャベル、ないのがスコップとされています。ですので、スコップはガーデニングなどで使われる小型のもの、シャベルは工事現場なので使われる大型のものということになります。ただ、一般的には関西と関東で呼び名が異なります。

・関西…大型のものをシャベル、小型のものをスコップ

・関東…大型のものをスコップ、小型のものをシャベル

スコップとシャベルは江戸時代には浸透していました。スコップはオランダ語、シャベルは英語ですが、使用用途は同じです。どちらの言葉を使おうか悩んでいるうちに、何となく大型の物と小型の物で分類しています。

ただ、それでは区別がつかないので、JISとしては足掛けがあるか否かで分類しているようです。どちらも数えるときは、1本、2本とします。

また、ショベルカーという掘削機がありますが、語源はシャベルと同じです。英語ではどちらも Shovelですので、正式にはショベルが正解です。

1-12|スウェットとトレーナー

▶スウェット

・伸縮性や吸汗性がよく、運動する際によく着られる

▶トレーナー

・スウェットをスポーツの指導員であるトレーナーがよく着用していることから浸透

🌱解説

スウェットもトレーナーも同じものです。スウェットはアメリカのスウェットシャツ(sweatshirts)のことで、トレーナーは和製英語です。ですので、トレーナーは海外では通用しません。トレーニングジムの指導員(トレーナー)が着用していることが多いことから浸透しました。どちらもフード帽子がないのが特徴ですが、フード帽子があるものはパーカーと呼びます。

また、スウェットの色にグレーが多いのは、保温性を保つために上質な羊の毛などを使っているためです。上着のスウェットに合わせる、ダボっとしたズボンをジョガーパンツといいますが、スウェットズボンとも呼ばれています。ジョガーパンツはジョギングする人が着用することから浸透しました。

1-13|スーパーマーケット、デパート、ショッピングモール

▶スーパーマーケット

・清算場所が一ケ所

・店舗の責任者がいる

▶デパート(百貨店)

・清算場所が売り場ごとに分かれている

・売り場ごとに販売責任者がいる

▶ショッピングモール

・清算場所が売り場ごとに分かれている

・各店舗が賃料を支払っている

🌱解説

清算場所が一か所にまとまっている施設をスーパーマーケットといいます。

一方、デパート(百貨店)やショッピングモールの清算場所は売り場ごとに分かれています。デパートは売り場ごとに販売責任者を配置し運営しているに過ぎないため、店舗ごとに賃料を支払う必要はありませんが、ショッピングモールは各店舗が賃料を支払って独自に運営しています。

ちなみに、日本で最も大きいショッピングモールは、埼玉県越谷市にあるイオンレイクタウンです。700以上の店舗数があるので、一日で回るのは困難です。kaze棟とmori棟、さらにイオン初のアウトレット棟があります。

デパート(百貨店)は一部の層から根強い人気を得ていますが、その大きな理由は高級感と品質の高さです。高級志向の方はデパート御用達のようです。

1-14|縮毛矯正とストレートパーマ

▶縮毛矯正

・薬剤を使い熱処理をして髪を伸ばす

・根もとから毛先まで半永久的にまっすぐになる

・ダメージが大きい

▶ストレートパーマ

・一度かけたパーマを落とすなど、ストレートに戻す

・時間が経てばとれる

・ダメージが小さい

🌱解説

ストレートパーマは、薬剤を塗布してまっすぐに伸ばす施術のことです。相場は5,000円から10,000円です。薬剤でまっすぐに伸ばしているだけなので、時間が経てばもとに戻ります。

また、似た施術に縮毛矯正がありますが、これは熱処理をしてまっすぐに伸ばします。ですので、そう簡単にはもとに戻りません。料金の相場もストレートパーマより高く、約1.5倍になります。

縮毛矯正は熱や強い薬剤を使って強制的に直毛にするので、髪への負担はかなり大きいです。

一方、ストレートパーマは、縮毛矯正と比べるとまとまりがなかったり、ツヤ感も感じられません。

ちなみに、週3回以上ヘアアイロンをして髪を伸ばすのであれば、縮毛矯正をした方がいいでしょう。ヘアアイロンの熱処理によるダメージは蓄積されるので、あまりおすすめできません。

1-15|ハイキングとピクニック

▶ハイキング

・健康のために歩くことが目的

▶ピクニック

・屋外で食事をすることが目的

🌱解説

ハイキングは英語で、直訳すると徒歩旅行です。ですので、健康維持のために歩くことを指します。一方、ピクニックはフランス語で、一緒に食事をするという意味です。つまり、家の庭で食事をしてもいいわけです。

また、遠足の目的は、友達と楽しい時間を過ごしたり、屋外でお弁当を食べる楽しさを感じたり、公共のマナーを学ぶことです。

ですので、ハイキングやピクニックに近いですが、広義では道徳を学ぶ場といえるでしょう。

1-16|ファスナー、チャック、ジッパー

▶ファスナー

・衣類などにある開閉ができる留め具。

▶チャック

・日本の企業の商標登録(※現在はされていません)

・巾着をもじったもの

▶ジッパー

・アメリカの企業の商標登録(※現在はされていません)

・ファスナーを閉めるときの音から名づけられています

🌱解説

ファスナーの呼び名が、チャックとジッパーに分かれます。ファスナーは衣類などにある開閉できる留め具のことで、チャックは日本企業の商標登録、ジッパーはアメリカ企業の商標登録です。チャックは巾着をもじったもので、ジッパーは開閉するときの音からきています。ちなみに、チャックとジッパーの商標登録は現在はされていません。

ファスナーは、明治24年、アメリカの発明家が靴紐の代わりにつけたのが始まりとされています。当時は留めることが役割だったので、英語のfastenからファスナーに転じたようです。

1-17|ベランダ、バルコニー、テラス

▶ベランダ

・2階以上にある

・屋根がある

▶バルコニー

・2階以上にある

・屋根がない

▶テラス

・1階にある

・居住空間の延長として設置

🌱解説

屋根があればベランダ、なければバルコニー。どちらも2階以上に設置されることが多いです。1階にあるベランダをテラスと呼びますが、建築基準法では明確な区別がないので、どちらで呼んでも構いません。単純に見た目で決まるようです。

ちなみに海外では、日本のベランダをバルコニーといい、テラスがベランダになります。海外と日本でベランダの意味が異なるので注意です。

また、日本のマンションやアパートのベランダは共有部分ですので、禁止事項があります。

・フェンスや壁を勝手に改修してはいけない。

・避難経路の妨害になるものを置かない。

・花火やBBQはしてはいけない。

・落下物を置かない。

また、共有部分ですが、排水溝や床面の掃除は義務付けられています。

1-18|マジックとイリュージョン

▶マジック

・小規模なもの

▶イリュージョン

・大規模なもの

🌱解説

手品でおなじみのマジックですが、紀元前800年に存在していたマギ族が語源です。マギ族は不思議な力で人々を操り、政治を安定させていたことから、不思議な民族とされていました。『マギ=不思議』が英語のマジックに変化しています。

世界最古のマジックは、紀元前24世紀エジプトの『カップと玉』とされています。手品の様子が壁画に残っています。

世界で最も稼ぐマジシャンは、ユダヤ人のデビッド・カッパーフィールドで、年収70億円とされています。アメリカで最も裕福な富豪が掲載される雑誌『フォーブス』の常連で、ランキングは第7位です。

また、世界最年少のマジシャンは、てじなーにゃでお馴染みの山上兄弟です。日本人なんです。イリュージョニストの父親の影響を受けて、2000年にデビューしています。

ちなみに、マジックは小規模な手品、イリュージョンは大規模な手品ですが、その境界線は明確になっていません。

1-19|マナーとエチケット

▶マナー

・大勢の前での作法

▶エチケット

・特定の人前での作法

🌱解説

例えば、コロナ感染防止のためにマスクをしないのはマナー違反、恋人と食事をするときに行儀が悪いのはエチケット違反となります。

1-20|リンス、トリートメント、コンディショナー

▶リンス

・髪の毛の表面をコーティング

▶トリートメント

・髪の毛の内部まで浸透して補修

▶コンディショナー

・髪の毛の表面をコーティング

🌱解説

リンスとコンディショナーは同じものだという事が分かります。トリートメントしてからコンディショナーがよいという事なりますが、最近では、髪の毛の表面も内部も整えてくれるものが販売されています。

1-21|ハイオクガソリンとレギュラーガソリン

▶ハイオクガソリン

・清浄剤が混ぜてある

・エンジンをクリーンに保つことができる

・車の燃費がよくなる

・値段が高い

▶レギュラーガソリン

・エンジンの劣化を早める

・車の燃費が悪くなる

・値段が安い

🌱解説

基本的にレギュラーガソリンで問題ないですが、ハイオク車はハイオクにした方がよさそうです。レギュラー車にハイオクを入れても問題はありません。

1-22|一級河川と二級河川

▶一級河川

・国土交通大臣が指定した河川

▶二級河川

・都道府県知事が指定、管理している河川

🌱解説

管理しているところが異なるという事です。どちらも河川法という法律によるもので、国民の暮らしを守る大切な役割を果たしています。

1-23|羽毛布団と羽根布団

▶羽毛布団

・胸辺りに生えている羽

・芯がなく空気を多く含むので軽く、断熱性がある

▶羽根布団

・翼に生えている羽

・一本一本に芯があり、断熱性が低い

🌱解説

翼は飛ぶためのもの、胸の辺りは水面と接するため、胸の毛のほうが断熱効果が高いのです。

1-24|価格と料金

▶価格

・物の値打ちを金額で表示したもの

▶料金

・サービスに対しての価値を金額で表示したもの

🌱解説

モノに対してなのか、サービスに対してなのかという事です。価格は値段、料金は代金ともいいます。水道代は値段とは言わず代金、お肉は代金とは言わず値段といいますね。紛らわしいですよね。

1-25|賀正と謹賀新年

▶賀正

・フランクなことば

・あけましておめでとう!という意味があります

▶謹賀新年

・謹んで初春のお慶びを申し上げますという敬意が込められています

🌱解説

賀正は目上の方には使いませんが、謹賀新年は誰にでも使う事ができる便利な言葉です。

1-26|御霊前と御仏前

▶御霊前

・四十九日までに渡す香典

▶御仏前

・四十九日以降に渡す香典

🌱解説

四十九日が分かれ目になります。浄土真宗だけは、人間は死ぬとすぐに仏になるという考え方ですので、御霊前はなく御仏前とします。

1-27|交番と駐在所

▶交番

複数の警察官が交代で番をすることから交番とされています。

▶駐在所

駐在している警察官がいるところです。つまり、泊まり込みです。

🌱解説

昔は派出所という言葉がありましたが、この言葉は1994年に警察法の改正で交番に改名されています。ですので、現在ではほとんどありません。

勤務体制は365日24時間体制のシフトになっているので、警察官って大変ですよね。

1-28|合唱と斉唱

▶合唱

・いくつかのパートを複数の人間が歌う

▶斉唱

・一つのパートを複数の人間が歌う

🌱解説

パートが分かれているのか、そうでないのかの違いですね。合唱はソプラノ、バス、アルト、テノールなどに分かれコーラスとも言われますね。また、一人だけが歌う場合『独唱』、複数の人が一人ずつそれぞれ別のパートを歌う場合『重唱』といいます。

1-29|宅急便と宅配便

▶宅急便

・クロネコヤマトの宅急便でおなじみのヤマト運輸の登録商標

▶宅配便

・荷物を運び届ける事

🌱解説

魔女の宅急便の『宅急便』という言葉が登録商標だと知らずに映画の作成が進められていました。この事を知ったヤマト運輸が指摘を入れましたが、その時には題名を変えることができないところまで来ていました。そこで、宅急便という言葉を使ってもよいことの条件として、宣伝素材として利用してもよい事になったのです。

1-30|貯金と預金

▶貯金

・お金を貯めるために金融機関に預ける事

・ゆうちょ銀行、農業協同組合、漁業協同組合

▶預金

・お金を預ける事

・銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫など

🌱解説

預けたお金を資金に銀行が運用を行い、マージンとして利息が支払われるのです。クレジットカード決済のためにお金を預けることも預金といいますね。

1-31|定規とものさし

▶定規

・直線や曲線を書くための文具

▶ものさし

・長さを測るための文具

🌱解説

定規の目盛りは端から少し離れたところから始まっています。一方、ものさしは長さを測るために作られているので、端から目盛りがあります。観察してみて下さい。

1-32|神父と牧師

▶神父

・カトリックである

・序列社会がある

・基本的には結婚が禁止されている

▶牧師

・プロテスタントである

・序列社会がない

・結婚が自由にできる

🌱解説

カトリックの牧師やプロテスタントの神父は存在しません。

1-33|伯父と叔父

▶伯父

・両親の兄

▶叔父

・両親の弟

🌱解説

伯父さんと叔父さんは「おじさん」、伯母さんと叔母さんは「おばさん」と読みます。どちらも同じ読みですが、意味が少し異なります。

親の兄なのか弟なのかの違いです。伯母は両親の姉、叔母は両親の妹ということになります。

1-34|麻薬と覚せい剤

▶麻薬

・中心神経を麻痺させる

・アッパー系、ダウナー系がある

・コカイン、ヘロイン、大麻、MDMAなど

▶覚せい剤

・中心神経を興奮させる

・眠さや疲労感を軽減させる

・アンフェタミン、メタンフェタミン

🌱解説

どちらも強い中毒性があり、依存性が高いため、一度使ってしまうと引き返せない地獄が待っています。

1-35|利子と利息

▶利子

・借りた側が支払うお金

▶利息

・貸した側が支払うお金

🌱解説

利子も利息もどちらもお金に関する言葉です。似たような意味だと感じている方が多いようですが、実は全く逆の言葉です。

銀行に預けていると一定のお金がもらえますが、それを利息といいます。一方、お金を借りていた場合、上乗せして支払わないといけないお金を利子というのです。

1-36|民宿と旅館

▶民宿

・その家の家族が経営

▶旅館

・旅館業法に従って営業している施設

🌱解説

泊まる側はあまり違いを感じないかもしれませんが、運営する側には大きな違いがありますね。

1-37|アルカリ乾電池とマンガン乾電池

▶アルカリ乾電池

・パワーが強い

・長持ちする

▶マンガン乾電池

・パワーが弱い

・使用しない間、電圧が回復する

🌱解説

乾電池には「乾」という字があります。これは、昔の電池は液体を使っていたため液漏れが発生していました。そこで、電解液を石膏で固めた電池を開発したのです。液が漏れない=乾いたという意味合いで乾電池と名づけられました。

1-38|病院とクリニック

▶病院

入院用のベッド数が20床以上ある

▶クリニック

入院用のベッド数が20床未満である

🌱解説

クリニックは診療所と呼ばれることもあります。ちなみに医院や診療所にはベッド数の規制はありません。ベッド数の問題だったのです。

1-39|冷湿布と温湿布

▶冷湿布

・一過性のものや急な痛みに対して使う

・冷やして感覚を麻痺させ、痛みを和らげる

▶温湿布

・慢性的な痛みに対して使う

・肩こり、腰痛など

🌱解説

用途を理解して使わなければ逆効果になってしまう可能性があります。また、湿布には薬液が塗ってあることが多く、効率的に効果が発揮できるように工夫されています。

1-40|屋上に書かれた『H』と『R』

▶『H』

・ヘリポートという意味です。ヘリコプターが着陸できます。

▶『R』

・レスキューという意味です。ヘリコプターは着陸できません。

🌱解説

通常ヘリコプターの重さは3トンありますが、建物の設計上これにたえられるか否かということになります。『H』の建物は重さにたえられますが、『R』の建物はたえられないため、着陸することができないのです。そのため、『R』の建物は空中でホバリングしながら救助を行う事になります。

1-41|自動販売機のコイン投入口のタテとヨコ

▶投入口がヨコ

・投入したコインが収納ケースに整理されるので、収納場所が少なくて済むため、商品を沢山いれることができる。

・ジュース、たばこ、おやつ、アイスクリームなど

▶投入口がタテ

・投入したコインを速く入れることができるので、混雑を防ぐ事ができる。

・切符などの券売機

🌱解説

混雑しそうな自動販売機はタテ、そうでないものはヨコになっています。よく観察してみると面白いです。

1-42|ポリタンクの色の違い

▶白いポリタンク

・飲料水を入れるためのタンクです。中身が確認しやすい事と、カビが繁殖していたりゴミが入っているのが一目で分かるようにするためです。

▶灰色のポリタンク

・薬品や排水を入れる容器です。

▶赤いポリタンク

・東日本の灯油タンクです。

▶青いポリタンク

・西日本の灯油タンクです。

🌱解説

ポリタンクとは、ポリエチレンでできたタンクの通称です。参加や絶縁性に強いですが、紫外線の影響で劣化します。通常は耐用年数は5年となっています。

ガソリンをポリタンクに入れることは日本国内では違法行為になります。見つかると罰せられる可能性があるので注意しなければなりません。強度を増したタンクを利用して持ち運ぶことができる国もありますが、日本国内では危険行為としてみなされる為、違法行為になっています。

1-43|砂漠と砂丘

▶砂漠

・年間降雨量が250㎜以下の地域のこと。

▶砂丘

・風によって運ばれた砂が堆積した地域のこと。

🌱解説

一般的に砂漠といえば、砂で覆われている地域を想像しますが、このような地域を砂砂漠といいます。その他にも岩石でできている岩石砂漠や、土でできている土砂漠などもあるのです。砂漠はすごく興味深いです。

1-44|イルカとクジラ

▶イルカ

・成体が4m未満である。

▶クジラ

・成体が4m以上である。

🌱解説

これは定義ではなく、一般的にそうだろう…。と言われているものです。つまり、イルカとクジラは同じ生き物だという事になります。

1-45|ウミガメとその他のカメ

▶ウミガメ

・外敵に襲われたとき手足を甲羅の中に収納できない。

▶その他のカメ

・外敵に襲われたとき手足を甲羅の中に収納できる。

🌱解説

最も大きな違いはこの点になります。ウミガメは陸上に上がったとき、外敵から身を守る手段がないため海の中にいるしかなかったという訳です。

1-46|カナブンとコガネムシ

▶カナブン

・木の樹液をすする昆虫。

▶コガネムシ

・広葉樹の葉を食べる害虫。

🌱解説

食生活が全く異なります。カナブンは害虫ではありませんが、コガネムシは害虫です。

1-47|トルネードと台風

▶トルネード

・上昇気流によって発生する激しい突風のことで、日本語でいう竜巻です。

▶台風

・最大瞬間風速が17m/秒以上のものを指します。

🌱解説

台風、サイクロン、ハリケーンの違いは発生した地域によって呼び方が違うという点です。下の図をご参考下さい。

1-48|シロサイとクロサイ

▶シロサイ

・シロサイは口幅が大きいので、アフリカで幅広いという「wijde」とよばれています。これを「white」と聞き違えたためシロサイとなっています。

▶クロサイ

・シロサイと区別するために「white」⇔「black」となりクロサイとなったのです。

🌱解説

現在、世界には5種類のサイが生息しています。そのうち色がついているシロサイとクロサイがいますが、実は色は関係がないのです。

色ではなく、聞き違いだったのです。

1-49|ヤモリとイモリ

▶イモリ

・両生類

・害虫から井戸を守ってくれることが語源です。

・お腹が赤く毒を持っている

▶ヤモリ

・爬虫類

・害虫から家を守ってくれることが語源です。

イモリは井守と書くように水辺に生息しています。ヤモリは家守と書くように陸上に生息しています。また、トカゲも似ていますが、トカゲは爬虫類になります。

1-50|海老と蝦

▶海老

・海底を這うようにして歩くエビのこと。

・伊勢海老、ロボスターなど

▶蝦

・水中を泳ぐエビのこと。

・車蝦、ブラックタイガー、桜蝦など

🌱解説

海老は老人の腰ように曲がっていることから名づけられています。水中をスイスイ泳ぐのは蝦、海底を這うようにして歩くのが海老というわけです。

1-51|ムササビとモモンガ

▶ムササビ

・体長は50cm程度

・猫のような顔をしている

・滑空距離が120m以上、秒速16mで移動可能です。

・大きなしっぽが特徴

▶モモンガ

・体長は20cm程度

🌱解説

江戸時代にムササビとモモンガの区別がされるようになりました。それまでは同じものとして扱われていたようです。

1-52|魚貝類と魚介類

▶魚貝類

・魚類と貝類の呼び方

▶魚介類

・魚貝類にカニ、エビなどの甲殻類を含めた呼び方

🌱解説

魚介類の中に魚貝類というグループがあるというわけです。

1-53|震度とマグニチュード

▶震度

・ゆれの程度

▶マグニチュード

・地震の規模

🌱解説

震度は0~7までの10段階に分かれています。マグニチュードの値は1増えるとエネルギーの大きさが約32倍になるとされています。阪神淡路大震災がマグニチュード7.3、東日本大震災がマグニチュード9.0ですので、東日本大震災の地震の規模は阪神淡路大震災の約1000倍だったということになります。

1-54|カンガルーとワラビー

▶カンガルー

・平均体重が25kgよりも重い種

▶ワラビー

・平均体重が25kgよりも軽い種

🌱解説

カンガルーもワラビーもカンガルー科の動物です。カンガルーというのは『跳ぶもの』という意味の『ガングルー』が変化したものです。

1-55|水蒸気と湯気

▶水蒸気

・気体

▶湯気

・液体

🌱解説

明確な違いは状態の違いという事になります。水蒸気は目で見ることができませんが、湯気は水蒸気が冷やされて水滴となって空気中を漂っているものですので、光が反射して白く見えるというわけです。

1-56|ダックスフントとダックスフンド

▶ダックスフンド

・英語読み

▶ダックスフント

・ドイツ語読み

🌱解説

ペットとして人気の高いダックスフント。ダックスフントといえば、アナグマを捕獲するために品種改良された犬種です。アナグマの巣に入っていきやすいように、手足が短く胴が長くなっているのです。

そもそも『ダックス』とは、ドイツ語でアナグマという意味です。『フント』とは猟犬を意味しますが、ドイツ語では『フント』と発音します。ダックスがドイツ語であることを考慮すると、『ダックスフント』が正しい呼び方になりそうです。

1-57|赤身魚と白身魚

▶白身魚

・素早い身こなしで外敵から攻撃を回避する

・瞬発力のある速筋が発達している

▶赤身魚

・長く泳ぎ続ける必要がある

・持続力のある遅筋が発達している

🌱解説

遅筋にはミオグロビンという筋肉を赤く染める色素が多く含まれているのです。そのため、赤身魚の筋肉は赤いのです。

1-58|雪と氷

▶雪

・空気中の水蒸気が直接固体になったもの(昇華)

▶氷

・水が凍ったもの(凝結)

🌱解説

雪は水が凍ったものではないという事です。水蒸気、つまり、気体が直接固体になったものなのです。つまり、雪の方が氷よりも分子の結びつきが強いので溶けにくいという性質があります。

1-59|ルビーとサファイア

▶ルビー

・コランダムに1%未満のクロムが含まれている

▶サファイア

・コランダムにチタンや鉄などが含まれている

🌱解説

ラテン語で『赤』を意味するルビー、『青』を意味するサファイアですが、実は同じコランダムという鉱石なのです。

コランダムにクロムが含まれていたとしても、5%を超えると工業用の鉱石と価値が下がってしまいます。コランダムに1%未満のクロムが含まれているという事は非常に稀なのです。

1-60|蝶と蛾

▶蝶

・昼行性である

・止まっているときに羽を垂直に立てる

▶蛾

・昼行性、夜行性どちらもいる

・止まっているときに羽を垂直に立てたり、折り畳んだりする

🌱解説

ハッキリ言って区別がつきません。ですので、蝶であるもの以外は蛾であるという分類になっているのです。消去法という事になります。つまり、夜飛んでいるものはすべて蛾ということになりますし、止まっているときに羽を折り畳んでいるものも蛾ということになります。つまり、見た目は汚いけど、昼間に飛んでいて、止まったときに羽を垂直に立てているものは蝶ということになります。

61 馬とポニー

▶馬

・肩までの高さが147cmより大きい馬

▶ポニー

・肩までの高さが147cm以下の馬

品種が異なるのではなく、大きさが違うという事です。また、ポニーの中で体高が40cmを下回るものをファベラといい、中型犬くらいの大きさのものもいます。海外では犬よりも寿命が長く賢いためペットとして飼う人もいるようです。

62 『木』と『樹』

▶『木』

・生きていない

・伐採されて木材を材料として加工されたもの

・木材、木工など

▶『樹』

・生きている

・新しく枝葉をつけたり、果実を実らせることができるもの

・樹齢、針葉樹など

命があるか否かで大きく分類することができるのです。苗字は代々継承されるものがありますが、人の名前に使われるのは『樹』が多いですね。

63 流星と彗星

▶流星

・直径1㎜~数cm

・地球に落ちてくる

・小さな塵でできている

▶彗星

・直径数km~数十km

・地球に落ちてこない

・氷や微粒子でできている

このように明確な違いがあります。彗星が地球に落下したら地球は消滅してしまうかもしれません。彗星は4000弱確認されており、再び観察できるものや二度と見ることができないものがあります。

64 『林』と『森』

▶『林』

・木が生やしてあるところ ⇨ 林

・人の手が加わった自然

▶『森』

・木が多くて盛り上がっているところ ⇨ 森

・人の手が加わっていない自然

林と森の語源を見ると、ただのダジャレじゃないか!と思うかもしれません。多分、ダジャレです…。

農林水産省の定義ではこのようになっているのです。

65 鷲と鷹

▶鷲(ワシ)

・大きければ鷲

▶鷹(タカ)

・小さければ鷹

鷲(ワシ)と鷹(タカ)の違いは非常に難しいとされています。鳥の王者として様々な国で信仰されていますが、区別は難しいのです。

明確な大きさの基準はありません。カンガルーとワラビー、馬とポニーのように明確な基準がないのです。かなり大雑把な分類をしているのです。

66 ソーセージとウインナー

▶ソーセージ

・太さが2cm以上のもの

▶ウインナー

・太さが2cm未満のもの

太さでソーセージかウインナーを分けているのです。何となく、大きいのがソーセージ、小さいのがウインナーという感覚の方が多いと思いますが、その感覚は正しかったという事です。

JAS法(日本農林規格)によって、ソーセージの定義がはっきりと書かれています。ソーセージとは、ひき肉を腸に食用フィルムに詰めて、燻製または乾燥させたもので、小麦粉が15%以下、野菜やチーズが入る場合は50%未満にしなければなりません。

67 『こいくち醤油』と『うすくち醤油』

▶こいくち醤油

・塩分濃度が16%

▶うすくち醤油

・塩分濃度18%

うすくち醤油の方が塩分濃度が高いのは、色が濃くならないように塩を加えて発酵を抑えているためなのです。健康を気遣うのであれば、減塩またはうす塩と書かれた醤油を選ぶとよいでしょう。

醤油は大豆を発酵させて製造しますが、その過程で加える小麦の量、塩の量でどの醤油になるかが変わってきます。醤油の分類は、JAS(日本農林規格)によって、色合い、塩分量、香りなどの項目で基準が設けられているのです。

68 『カレーうどん』と『カレー南蛮』

▶カレーうどん

・うどんにカレールウーをかけたもの

▶カレー南蛮

・カレーうどんに長ネギが入ったもの

ここでいう南蛮とは『長ネギ』のことを指します。わたしはカレー南蛮派ですね。長ネギが入っているとテンションが上がってしまいます(*ノωノ)ネギのシャキシャキ感やトロトロ感がたまりません。

69 『おしるこ』と『ぜんざい』

▶おしるこ

・関東…汁気のあるもの

・関西…こしあん

▶ぜんざい

・関東…汁気のないもの

・関西…つぶあん

比べてみると、『おしるこ』と『ぜんざい』自体に区別があるのではなく、地域によって区別があるという事になりそうです。

70 『和牛』と『国産牛』

▶和牛

・和牛は、黒毛和牛、褐毛和種、日本短角種、無角和種の4種類しかありません。

▶国産牛

・和牛以外の牛です。

出荷されるまでに日本国内にいた期間の方が長ければ国産として認定されるのです。外国産より国産牛の方が高いですが、これは輸送コストがかかっているという意味になるので、品質とは別問題です。

71 スパゲッティとパスタ

▶パスタ

・小麦から作られている麺全般のことです。

▶スパゲッティ

・ロングパスタの中で太さが2㎜以下のもの。

つまり、スパゲッティはパスタの一部だったというわけです。

イタリアでは約700種類のパスタがあります。パスタ料理に至っては1000種類を超えるというので驚きです。パスタは、『ロングパスタ』『ショートパスタ』『詰め物パスタ』『その他のパスタ』と大きく4つに分けることができるのです。

72 バイキングとビュッフェ

▶バイキング

・食べ放題

▶ビュッフェ

・選んだ料理に対して食べ放題

そもそもバイキングというのは、帝国ホテルがデンマークから取り入れたものです。デンマークでは食べ放題を『スモーガスボード』といいますが、馴染み深いことばにしよう!ということで、北欧から連想される『バイキング』にしたのです。一方、ビュッフェはフランス語で『セルフで料理を取り分ける立食形式』を表しますので、食べ放題ではないのです。

73 『おはぎ』と『ぼたもち』

▶おはぎ

・お萩と書きます。萩とは秋に咲く花であるため、秋に食べます。

▶ぼたもち

・牡丹餅と書きます。牡丹とは春に咲く花であるため、春に食べます。

まとめると、『おはぎ』と『ぼたもち』は全く同じ食べ物です。食べる季節によって名前が変わるという摩訶不思議な食べ物なのです。

『おはぎ』も『ぼたもち』どちらも日本を代表する和菓子です。この二つはもち米が米粒の形を残したまま食べるという点が特徴的です。では、この両者の違いとは何でしょう?

74 『お刺身』と『お造り』

▶お刺身

・関東で使われている

・切り身だけ盛られたもの

▶お造り

・関西で使われている

・お頭やヒレがついた切り身が盛られたもの

この両者は使い方がかなり曖昧なのです。関西では、『お刺身』というのも縁起が悪いので、調理の意味を持った『お造り』にしたという説があります。

もともとは『切り身』という言葉を使っていましたが、縁起が悪いということから進化した言葉だと考えて下さい。

75 『お通し』と『突き出し』

▶お通し

・関東での呼び方

・メニューを注文した直後に出されることから、『注文を通した』という意味があります。

▶突き出し

・関西での呼び方

・客の注文に関係なく『突き出すように』出される料理という意味があります。

『お通し』や『突き出し』は断ることができます。300円程度であれば問題ないですが、1000円以上するものもあるので、無駄な料金を取られたくない場合は入店時に確認した方がよさそうです。

店の席に着くと、『お通し』や『突き出し』が出てくることがあると思います。この料理無料だと思いきや、実は料金がかかるのです。頼んでいもいないのに…?と感じる方もいると思いますが、伝票にしっかりと書かれています。

76 『唐揚げ』と『竜田揚げ』

▶唐揚げ

・鶏肉を小麦粉や片栗粉などをまぶして揚げたもの

▶竜田揚げ

・鶏肉を片栗粉をまぶして揚げたもの

味付けは好みで構いませんが、最後に小麦粉を混ぜるかどうかという問題になります。個人的には…どちらも好きですね。

竜田揚げは魚ですることもありますね。

77 『コーンフレーク』と『シリアル』

▶コーンフレーク

・トウモロコシを主原料としている

▶シリアル

・トウモロコシ、小麦、大麦、米などの穀物を主原料としている

つまり、シリアルという大きな枠の中にコーンフレークというカテゴリがあるという事になります。

78 『ごはん』と『ライス』

▶ごはん

・ふっくらとして水分量が多い。

・米を研いで炊き上げる。

▶ライス

・粘着質が少なく水分量が少ない。

・米を研いで火にかける。一度水を捨てて改めて水を入れて炊き上げる。

西洋料理では米の粘り気が料理に合わない事が多いためライスを利用します。カレーライスという言葉がありますが、本当は『カレーごはん』だったというわけです。

79 『シソ』と『大葉』

▶シソ

・赤シソ、青シソがある

▶大葉

・青シソの葉の部分のこと

シソは、葉、芽、実など細かく分類されて利用されます。昔、シソを売るときにどの部分なのかを区別するために、青シソの葉の事を大葉と呼ぶようにしていました。ちなみに、『紫蘇』と書きますが、中毒死しかけた若者にシソの煮汁を飲ませて『蘇生(復活)』したことからこの名前になっています。

80 『ジャム』と『マーマレード』

▶ジャム

・果物の果肉を使っている

▶マーマレード

・果物の果肉と皮を使っている

JAS規格(日本農業規格)では、ジャムもマーマレードもゼリーもジャム類として定義しています。ゼリーですが、これは果汁のみで作られたものだというように定義づけられています。

81 『スダチ』と『カボス』

▶スダチ

・果実の重さは30~40g

・徳島県が独占生産

▶カボス

・果実の重さは100~150g

・大分県が独占生産

スダチは徳島県、カボスは大分県でほぼ独占生産をしています。大きさが全然違うのです。どちらもサッパリした柑橘系なので、サンマやお刺身に合わせると最高ですね。

スダチとカボスはミカン科の柑橘系の果実です。どちらも収穫時期は夏で、夏の強い日差しを浴びて養分を蓄えています。

82 『スパークリングワイン』と『シャンパン』

▶スパークリングワイン

・炭酸ガスを含んだワイン

▶シャンパン

・フランスのシャンパーニュ地方特産のスパークリングワイン

シャンパンという名称は、TRIPS協定によって正解中で保護されているのです。フランスの国立原産地名称研究所が定める品質保証を受けたものだけが名のることができるのです。

ワインには、白ワイン、赤ワイン、ロゼ、スパークリングワインがあります。スパークリングワインとは二酸化炭素を多く含んでいるワインですが、これはワインが発酵段階で発生する炭酸ガスなのです。

83 『スルメ』と『アタリメ』

▶スルメ

・スル(損をする)という言葉が入っているため商人からいい印象がなかったという歴史がある

▶アタリメ

・スルメでは縁起が悪いので(当たり)という言葉を入れて縁担ぎをしたという歴史がある

つまり、どちらも全く同じものです。スルメにはタンパク質、ナトリウム、銅、亜鉛、タウリンなどの栄養素がたくさん含まれています。

スルメとは、イカの内臓を取り除いて乾燥させたものをいいます。

84 『せんべい』と『おかき』

▶せんべい

・うるち米が原料になっている

▶おかき

・もち米が原料になっている

うるち米とは、普段私たちが食べているお米の事です。おかきの他にあられというものがありますが、この違いは大きさになります。おかきとあられはどちらももち米を使っていますが、大きいのがおかき、小さいのがあられと呼ばれています。

85 『ツナ』と『シーチキン』

▶ツナ

・マグロの肉を油漬けにしたもの

▶シーチキン

・はごろもフーズの商標登録

ツナとは英語でマグロという意味です。ですので、簡単に言えばマグロのことです。

シーチキンというのは商品名なのです。ツナの味が鶏肉と似ていることからシーチキン(海の鶏肉)と名づけられています。

86 『チャーハン』と『ピラフ』

▶チャーハン

・炊いた米を具材と一緒に炒めます

▶ピラフ

・生米を炒め、味の付いた状態の米をスープと一緒に炊き込みます

ピラフは炊き込みご飯に似ています。チャーハンはパラパラですが、ピラフはパラパラではないのです。

87 『そうめん』と『ひやむぎ』

▶そうめん

太さ1.3㎜未満のもの

▶ひやむぎ

太さ1.3㎜以上~1.7㎜未満のもの

太さで分類されているのです。

では、太さ1.7㎜以上のものを何というでしょう?そうです。

『うどん』です。

これも太さで分類されているだけなので、成分はどれも小麦粉です。

88 『ビスケット』と『クッキー』

▶ビスケット

小麦粉を原料としたお菓子

▶クッキー

糖分と脂肪分が40%含まれていて、手作り感のあるもの

これは、実は公正競争規約という法によって定められているのです。なぜかというと、1960年代にビスケットより高級であるとされていたクッキーの名前を偽装して、安価なビスケットを高額販売する業者が現れたためです。消費者の混乱を防ぐためのものです。

89 『ハム』と『ベーコン』

▶ハム

塩漬けして加熱処理をしたもの

▶ベーコン

塩漬けにして加熱処理は行わない

大きな違いは、加熱処理をしているか否かという点になります。つまり、ハムはそのまま食べることができますが、ベーコンは加熱しなければ食べることができません。

90 『ピーマン』と『パプリカ』

▶ピーマン

・原産地はアメリカ

・独特の苦みがある

・肉厚が比較的薄い

▶パプリカ

・原産地はハンガリー

・果肉に甘みがある

・肉厚が比較的厚い

実は明確な区別はありません。見た目から、多分これはピーマン、これはパプリカという具合で区別しているのです。

どちらもナスのお友達で、同じ品種なのです。ピーマンとパプリカが同じ?と思うかもしれませんが、ナス科トウガラシ属の品種です。

91 『ピザ』と『ピッツァ』

▶ピザ

・アメリカ式のもの

▶ピッツァ

・イタリア式のもの

アメリカ式では大きなピザを切り分けてみんなでシェアするという食べ方をしますが、イタリア式のピッツァは比較的小さく一人で一枚食べます。

国民性があらわれているようです。

92 『ホットケーキ』と『パンケーキ』

▶ホットケーキ

・明治時代にパンケーキに甘味料を加えて作ったもの

▶パンケーキ

・古代ギリシャ時代から小麦粉と水を混ぜて作っていた

パンケーキの『パン』ですが、実は『フライパン』のパンなのです。

食べるパンではないんですね。

93 『懐石料理』と『会席料理』

▶懐石料理

・空腹をしのぐための質素な食事

▶会席料理

・客人をもてなす豪華な食事

実は反対の言葉だったという事です。

懐石とは、少量の食材で茶道のワビサビを表現しています。

食材が少量なので温めた石を懐に入れてしのいだという事から名づけられています。

一方、会席とは室町時代の貴族が客人をもてなすための豪華な料理の事をいうのです。

94 『木綿豆腐』と『絹ごし豆腐』

▶木綿豆腐

・型箱に穴があいている

・型箱に木綿の布を載せて水分を切りとる

▶絹ごし豆腐

・型箱に穴があいていない

・濃度が高い豆乳を利用して、にがりを混ぜる

どちらの豆腐も、製造過程は同じです。

二つの豆腐の違いは、型箱に流し込むところにあります。

型箱に流し込むときに、木綿の布を載せるのが木綿豆腐、布を載せないのが絹ごし豆腐ということになります。

作り方が少し違うだけで、全く違う豆腐になるなんてすごいですよね。

95 『ミルクティー』と『ロイヤルミルクティー』

▶ミルクティー

・茶葉をお湯で煮出してミルクを入れる

▶ロイヤルミルクティー

・茶葉を直接牛乳で煮出す

紅茶といえばヨーロッパのイメージがありますが、実はモンゴルやチベットが発祥だという説があります。

遊牧民族がお茶に牛や羊の乳を入れて飲んでいたという事です。

ロイヤル…の方が高そうなイメージがありますよね…。

ミルクを後から入れるのか、ミルクを先に入れておくのかの違いだという事になります。

ロイヤルミルクティーの方が、特に高価な茶葉を使っているという事ではなく、作り方が違うという事です。

96 『黒コショウ』と『白コショウ』

▶黒コショウ

・コショウの実が熟す前にとって、皮をつけたまま乾燥させる

▶白コショウ

・コショウの実が熟した後にとって、皮をとって乾燥させる

コショウは古来では金銀と同等の価値があるとされるほど貴重な香辛料でした。

同じコショウの実からできますが、取り入れる時期が異なります。

黒コショウの方がピリッと刺激的ですよね。

97 『サイダー』と『ラムネ』

▶サイダー

・フランス語で『りんご酒』という意味

▶ラムネ

・英語ではレモネードといい、『レモン水』という意味

レモネードを英語っぽく発音していると『ラムネ』に聞こえなくはないです。

ちなみにサイダーはフランス語のりんご酒『シードル』が変化したものです。

サイダーといえば、海外ではアルコールが入っているものが普通で、日本のようにソフトドリンクで売られているのは珍しいのです。

98 『焼肉』と『バーベキュー』

BBQの本場はアメリカですが、アメリカではゲストを楽しませるためにするのがBBQです。

調理をしたものを皿に盛り付けて、みんなで一斉に食べ始めるのが基本のスタイルなのです。

ですので、日本人がキャンプでするのはBBQではなく、焼肉だという事になります。

日本人がBBQを勝手に勘違いしているだけなのです。

99 『水に浮く野菜』と『水に沈む野菜』

▶水に浮く野菜

・地上で育ったもの

▶水に沈む野菜

・地中で育ったもの

地面の中で育つ野菜は、大雨が降ったときに水に浮いて流されないように進化したのだと考えられています。

地上で育った野菜には空気が多く含まれているため浮きますが、地中で育った野菜には空気があまり含まれていないので水に沈むというわけです。

もちろん例外もあります。

トマトの種類によっては水に沈むものもありますし、玉ねぎは地中で育ちますが水に浮きます。

100 『生ビール』と『ラガービール』

▶生ビール

・酵母をろ過で取り除くビール

▶ラガービール

・酵母を低温で発酵させたビール

ビールは主に大麦をビール酵母で発酵させて作ります。

基本的には酵母の活動を抑えるために、低温殺菌が行われます。

この殺菌処理を行ったビールを熱処理ビールといいます。

一方、熱処理を行わず酵母をろ過するのが生ビールです。

そして、酵母を低温でわざと発酵させそのまま長期貯蔵させたのがラガービールというわけです。

ラガーは切れのよい苦みとマイルドさから人気ですよね!

ちなみにラガーとはドイツ語で『貯蔵』という意味です。

ビールは100種類以上あるので、飲み比べするのが楽しいですよね。

101 『赤ワイン』と『白ワイン』

ワインはぶどうを発酵させてつくられています。

ぶどうを足で踏む様子を見たことがあるのではないでしょうか?

日本では足で踏むという製法はとられていませんが、国によっては伝統行事として行われています。

赤ワインと白ワインの違いとは何でしょう?

▶赤ワイン

・黒ブドウが使われる

・ブドウの皮ごとすべて使う

▶白ワイン

・白ブドウが使われる

・ブドウの実のみを使う

ワインといえば『ロゼ』もありますね。

ロゼは赤ワインと白ワインの中間的なワインです。

黒ブドウを皮ごと使いますが、色がつき始めたら途中で皮と種を取り除きます。

そうすることで淡いピンク色のワインになるのです。

製造工程については下の図をご覧ください。

102 『赤味噌』と『白味噌』

どの味噌も原材料は同じで、手順もほぼ同じです。

しかし、全く違う味わいになるのです。

赤味噌と白味噌の違いとは何でしょう?

▶赤味噌

・大豆を蒸して作る

・1年以上熟成させる

▶白味噌

・大豆を煮て作る

・1~2週間熟成させる

赤味噌の方が明らかに手間がかかります。

味噌は地域によって使っているものが異なることがあります。

旅行に行ったときに旅館に泊まると、地域の味噌の味が楽しめますね。

また、味噌の歴史は深く、飛鳥時代に中国から伝わったとされています。

当時は『醤』と呼ばれていましたが、『未醤』(まだ醤油になっていない)というところから『味噌』と変化したのです。

103 『中華料理』と『中国料理』

街を歩いていると中華料理店というのはありますが、中国料理店というのはあまり見かけません。

中華料理と中国料理の違いとは何でしょう?

▶中華料理

・日本人の口に合うように改良された中国料理

▶中国料理

・中国の本場の料理

中国本場の料理は日本人の口に合わない事が多々あります。

そのため、日本人の口に合うように中国料理の和風バージョンが中華料理だというわけです。

また、中国料理は非常に敷居が高く、北京ダックやフカヒレなどの高級料理が多いのが特徴的です。

丸いテーブルを回転させながら高級料理を食べるのは中国料理です。

104 『無農薬』と『オーガニック』

スーパーに行くと無農薬野菜、オーガニック食品などという表示を見かけます。

無農薬とオーガニックとは何が違うのでしょう?

▶無農薬

・無農薬栽培とは栽培期間中に無農薬で栽培された作物のこと

▶オーガニック

・最低3年以上無農薬の土壌で栽培された作物のこと。

オーガニックとは日本語で『有機栽培』という意味です。

オーガニックを謳うには有機農業推進法に基づく審査に通さなければなりません。

農薬を一度使うと数年は土壌に残ってしまいます。

その年は無農薬で栽培したとしても、前年度に使った農薬が土に染み込んでいる可能性が十分にあるという事です。

無農薬の表示をしているということは、オーガニックではないのです。

何か理由があるのだと疑いましょう。

105 『落花生』と『ピーナッツ』

落花生は英語でピーナッツといいます。

落花生は南米原産の植物で、江戸時代に日本に入ってきました。

全く同じものを言っているようですが、実は落花生とピーナッツの区別があります。

▶落花生

・殻または薄皮がついた状態のもの

▶ピーナッツ

・実だけになったもの

このように、明確な区別があります。

薄皮にはポリフェノールが豊富に含まれているので、薄皮ごと食べると美容にいいですね。

106 『緑茶』と『紅茶』と『ウーロン茶』

緑茶と紅茶とウーロン茶って全然違うじゃないか!と思うかもしれませんが、実はどれも同じ茶葉からできているのです。

では、どのように違うのでしょう?

▶緑茶

・茶葉を全く発酵させないもの

▶紅茶

・茶葉を茶色になるまで完全に発酵させたもの

▶ウーロン茶

・茶葉の半分だけを発酵させたもの

全く違う味わいのするお茶ですが、実はどれも同じ茶葉で、発酵の具合が違うだけだったというわけです。

107 『和からし』と『マスタード』

和からしはなめらかで、マスタードはツブツブしたものが入っているという点くらいしか違いが見つからないのではないでしょうか?

実は和からしとマスタードでは作り方が異なるのです。

▶和からし

・からし菜の種を擦り潰し、水を加えて作ります

▶マスタード

・からし菜の種を磨り潰し、酢、ワイン、塩、砂糖などの調味料を加えて作ります

和からしとマスタードで使われるからし菜は異なりますが、調味料を加えるのかそうでないのかが大きな違いといえそうです。

108 牡蠣の『生食用』と『加熱用』

牡蠣には『生食用』と『加熱用』があります。

加熱用だからといって鮮度が劣っているわけではありません。

同じ日に水揚げされたものが生食用と加熱用に分けられるのです。

一体何が違うのでしょう?

▶生食用

・保健所によって指定された海域で採れるもの

▶加熱用

・保健所によって指定されていない海域で採れるもの

牡蠣は体内で菌が繁殖してしまい、それを人間が口にすると食中毒になってしまいます。

保健所によって指定された海域のものは、しっかりとした除菌滅菌処理が行われているため、食中毒の危険性はないのです。

生で食べるときは必ず生食用の牡蠣を食べなければなりません。

安いからと言って加熱用を生で食べると大変なことになります。

109 『アルバイト』と『パート』

国民の義務と同時に権利でもある労働ですが、様々な形態があります。

例えば、アルバイトやパートという言葉がありますが、どのような違いがあるのでしょう?

▶アルバイト

・本業のかたわら働くこと

▶パート

・短時間の本業

つまり、本業なのか否かの違いになります。

学生のアルバイトはいますが、パートはいませんね。

それは、学生の本業は学業だからです。

また、アルバイトはドイツ語で『仕事』、パートは英語のパートタイマーから来ていますので『部分的な時間』という意味なのです。

110 『元日』と『元旦』

正月とは、昨年を無事に過ごすことができたという事と、新年の始まりを祝う行事です。

新年に『元日』と『元旦』という言葉を使いますが、何が違うのでしょう?

▶元日

・1月1日のこと

▶元旦

・1月1日の朝のこと

元旦の『旦』という漢字ですが、『一』は地平線を『日』は太陽を表しています。

つまり、地平線から太陽が出てくることを表していますので、元旦とは元日の朝の事を表します。

また、正月の定義ですが、これは地域によって異なるようですが、『行政機関の休日に関する法律』では12月29日から1月3日までを休日にしていることから、元日から1月3日までを正月としている人が多いようです。

111 『自首』と『出頭』

刑事ドラマを見ていると、「自首します…。」や「出頭します…。」という言葉が出てきますが、一体何が違うのでしょう?

▶自首

・事件が発覚する前に、自ら名乗り出ること

▶出頭

・事件が発覚した後に、罪を認めて出向くこと

事件が発覚する前か後かという事ですね。ちなみに自首は法律用語ですが、出頭は法律用語ではありません。

罪を犯してしまったら、自首をおすすめします。自首が認められれる罪が軽減されると刑法にあるためです。

刑法第四十二条 自首等

罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。

2 告訴がなければ公訴を提起することができない罪について、告訴をすることができる者に対して自己の犯罪事実を告げ、その措置にゆだねたときも、前項と同様とする。

引用:刑法第42条

被疑者として警察に来るように言われるのは典型的な「出頭」です。また、呼ばれたとしても被疑者とは限りませんので、ただの参考人の可能性もあります。

112 『おばけ』と『ゆうれい』と『ようかい』

丑三つ時になると、枕元に何かいるような気がしませんか…?あなたの側にいるのはお化けでしょうか?ゆうれいでしょうか?それともようかいでしょうか?

▶おばけ

・『お化け』と書くように、本来の姿から変化したものの総称。

▶ゆうれい

・『幽霊』と書きます。生前の人間と同じ姿をしたもの。

▶ようかい

・『妖怪』と書きます。動物や物が形を変えて出現するもの。

つまり、妖怪はお化けの一部だという事になります。幽霊や妖怪はこの世界に未練があって現れると言われています。この世界に未練がないようにしたいものです。

113 『遺言』と『遺書』

死後、遺産などの財産処分をどのようにするのかを書き残さなければなりません。書式は『遺言』『遺書』の形式がありますが、それぞれどのような事を書けばよいのでしょう?

▶遺言

・法的効果があるものです。法定相続よりも優先されるため、正しい書き方を弁護士の方と相談しながら書きましょう。書き方によっては、無効になってしまうことがあるのです。

▶遺書

・手紙です。法的効果はありません。

民法961条には「十五歳に達したものは、遺言できる」と明記されています。民法上は15才以上が自分の意志を持った人間だと判断されているのです。遺言には財産分与、遺書にはお世話になった人へのメッセージを残すとよいでしょう。

114 『関東地方』と『首都圏』

日本では47都道府県を区分するのに、「八地方区分」が用いられています。その中に関東地方とありますが、一方で、首都圏という区分もあります。この両者の違いとは何でしょう?

▶関東地方

・茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県の1都6県

▶首都圏

・関東地方に山梨県を加えたもの

都市圏については1956年に首都圏整備法によって明確に定められているのです。

この区分も作られてから60年以上経ちますので、改正する必要がありそうな気がします。

母数は少ないですが、首都圏についてのアンケートがあります。

そのアンケートによると、首都圏とはどこか?という内容に対して98%が東京都と答えています。

首都圏とは東京都のことだというイメージが多数派のようです。

115 『義援金』と『支援金』

大規模な災害があった場合、お互いに助け合わなければなりません。その際に『義援金』と『支援金』という言葉が出てきますが、この言葉の違いとは何でしょう?

▶義援金

・被災者に直接届くお金のこと

▶支援金

・被災地を復興させるのに必要な資金のこと

被災者に直接届くのか、被災地に届けるのかの違いだという事です。

どちらも必要なものですので、大きな災害があった場合は協力したいものです。

116 『憲法』と『法律』

憲法改正というデモが行われている抗議をテレビで見かけることがあります。そもそも憲法とは何でしょう?

▶憲法

・国の最高法規

▶法律

・憲法に反することがないように定められた法

憲法とは国民が国家権力に対して制限をかけているもので、法律は国家が国民に課すものです。

例えば、憲法に『納税の義務』があるので、『所得税や消費税、法人税、固定資産税』などの税を決める法律があるということです。

憲法は最高法規ですので、憲法は簡単には改正することができません。

ちなみに憲法を改正させるには、両院総議員の3分の2以上の可決が必要であり、その後に国民投票で過半数を超えなければなりません。

117 『保育園』と『幼稚園』

0歳から入園ができてお迎えが遅いのが保育園。一方、3才から入園ができてお迎えが早めなのが幼稚園というイメージがあります。保育園と幼稚園の違いにはどのようなものがあるのでしょう?実は似ているようで全く違うのです。

▶保育園

・子どもを育てることを重視している。

・厚生労働省の管轄で「児童福祉施設」である。

・保育士の資格が必要。

▶幼稚園

・教育を重視している。

・文部科学省の管轄で「教育施設」である。

・教諭免許が必要。

保育園と幼稚園が同じものだと勘違いしている方が非常に多いようですが、実は全く違う場所なのです。

子どもを育てるのか、教育を重視しているのかには非常に大きな違いが生まれます。

幼児教育をさせたいのであれば、文字や計算よりも先に幼稚園に入園させた方がよいでしょう。

118 『国会議員』と『代議士』

日本の国会は衆議院と参議院の二院制をとっています。

衆議院と参議院では様々な違いがありますが、両院とも議員は国民から選挙で選ばれています。

選挙で選ばれた国会議員は代議士と呼ばれることもありますが、国会議員と代議士の違いとは何でしょう?

▶国会議員

・衆議院議員と参議院議員

▶代議士

・衆議院議員

1947年まで日本では大日本帝国憲法が施行されていました。

この憲法では衆議院と貴族院の二院制で構成されていましたが、衆議院議員は国民を代表する議員ということで、代議士と呼ばれていました。

その名残が今でも残っているというわけです。

119 『児童』と『生徒』と『学生』

この言葉はどのように使っても構わないのでは?と感じている方が多いようです。

確かに、メディアが不適切な使い方をしているので、世間的にはかなり曖昧になっているのだと思いますが、実はこの3つの言葉には明確な定義があるのです。

▶児童

・小学生

▶生徒

・中学生と高校生

▶学生

・大学生や専門学校生

これらの言葉は、「学校教育法」によって明確に定義されています。

幼稚園生は「幼児」とされています。

世間一般的に間違った使い方をしていることが非常に多いため、それが常識になりつつあります。

例えば、「学生割引」です。

この場合の学生とは、小学生、中学生、高校生、大学生などを表しますよね。

また、児童福祉法では18歳未満を「児童」と呼びます。

法とは案外適当だったりするものです。

120 『和解』と『示談』

事件や事故を起こしてしまった場合、いきなり裁判をするのではなく、まずは当事者同士での解決が大切になります。

『和解』と『示談』という言葉がありますが、どのように違うのでしょう?

▶和解

・裁判中に争いをやめて仲直りをすること

▶示談

・裁判をせずに当事者同士で解決をすること

一度裁判になってしまうと、労力も時間もお金もかかることになります。

できれば、示談で済ませたいですよね。

121 『退職届』と『退職願』と『辞表』

会社を辞めたいとき、退職届、退職願、辞表のどれを出すのが正しいのでしょう?また、それぞれの違いとは何でしょう?

▶退職届

・○月○日に会社を辞めるという意思を伝えるものです。会社を辞めるときはこれを提出します。

▶退職願

・○月○日に会社を辞めさせてもらえないか?という希望を伝えるものです。会社を辞めるときはこれは必要ありません。

▶辞表

・役職を辞めるという意味です。

会社を辞めるときに辞表を出す方がいますが、これは間違いです。

会社を辞めるときは退職届です。

辞表とは、会社の社長や取締役などの役職がある人間がその役職を下りたいときに提出するものです。

前に、新入社員が「辞表を出させて頂きます!」と来たことがありますが、笑ってしまいました…。

122 『武器』と『凶器』

何か物騒なタイトルだな…。と思った方はいるはずです。

武器と凶器の違いとは一体何でしょう?

▶武器

・戦いに使う道具のこと

▶凶器

・人を殺めてしまった道具のこと

もちろん、武器が凶器になることはありますが、農薬や塩酸やサリンなどの化学物質や、アイスピックや金づちなどが凶器になることもあるのです。

なので、武器が凶器だという事は言えても、凶器だからと言って武器とは限らないのです。

123 『週休2日制』と『完全週休2日制』

就職や転職をするときに、求人情報を見たときに、『週休2日制』『完全週休2日制』という言葉を見るでしょう。

この二つの言葉の違いを知らないと痛い目を見ることになります。

▶週休2日制

・月に1回でも1週に2回休みがあればよい

▶完全週休2日制

・毎週、1週間の中で休みが2日ある

この違いが分かるでしょうか?言葉のマジックとはこのことです。

週休2日制とは『1カ月の中で、1週間に2回の休みが1回あればよいという意味なのです。』誤解を生みそうな言葉ですが、労働基準法にそう書いてあるのです。

騙された…と思う方は、勉強不足だという事になってしまいます。

会社側は嘘を書いている訳ではないのです。

勉強は自分を守るためにするものです。

124 『重要文化財』と『国宝』

日本には重要文化財がありますが、これは有形文化財に限られます。

文化財は他には「無形文化財」「民俗文化財」「天然記念物」があります。

では、重要文化財と国宝の違いとは何でしょう?

▶重要文化財

・文化財のうち有形文化財のこと。

▶国宝

・重要文化財のうち文部科学大臣が指定したもの。

重要文化財は約1万3000件以上ありますが、国宝に指定されているのは1000件程度です。

重要文化財や国宝に指定された文化財は、管理責任者が決められ、文化財は公開する義務が与えられているのです。

管理責任者が何でも決めることができるのではなく、何をするにしても国の認可が必要になります。

125 『祝日』と『祭日』

日本には現在16の祝日があります。国民は何かを祝う日とされていて、特別な休日になるのです。

一方、『祭日』という言葉がありますが、祝日と何が違うのでしょう?

▶祝日

1948年以降の国民の休日の呼び方。

▶祭日

1947年以前の国民の休日の呼び方。

祭日というのは皇室祭祀令という法に定められていた休日ですが、1947年に廃止されています。

そして、その代わりに現在の祝日法が定められたのです。

つまり、現在の日本には祝日はあっての祭日はないのです。

126 『アナウンサー』と『キャスター』

テレビを見ているとアナウンサーやキャスターという言葉を耳にします。

両者の違いとは何でしょう?

▶アナウンサー

・職業名

▶キャスター

・番組内の役割の名前

典型的な違いは職業名なのか、そうでないのかということです。

ですので、まったく違うものです。

ニュースキャスターはニュースを、お天気キャスターは天気予報について、役割が当てられているという事になります。

127 『省』と『庁』

総務省や外務省、消費者庁や特許庁など、日本には多くの機関が存在します。省と庁の違いとは何でしょう?

▶『省』

・重要な政策の企画、立案をする11の機関。

▶『庁』

・省に属している外部機関。

財務省には国税庁が属している、文部科学省にはスポーツ庁と文化庁が属しているような感じです。

つまり、『省』が親会社で『庁』はその子会社のような位置づけになっています。

128 『神社』と『神宮』

日本には約10万の神社があるとされています。

これだけ沢山の神社があるにも関わらず、日本人の信仰心が薄いのには残念でなりません。

神社と似た言葉に神宮というものがありますが、何が違うのでしょう?

▶神社

・神話に出てくる神や、歴史上の偉人の霊を祀っている場所。

▶神宮

・皇室とゆかりの深い神社。

つまり、神宮の方が神社より格式が高いという事になります。

ちなみに神宮というのは『伊勢神宮』が正式名称です。

つまり、神宮といえば、一般的に伊勢神宮のことを表すのです。

129 『先生』と『教師』と『教諭』と『教授』

全て先生として通用しそうですが、微妙に意味が異なるのです。

どのように異なるのでしょう?

▶先生

・尊敬する人に対して使う言葉

▶教師

・何かを教えてくれる人に対して使う言葉

▶教諭

・幼稚園、小・中・高等学校の先生の職業名

▶教授

・大学で学問を研究し教える人

先生という言葉は、普通に使っていますが、実は尊敬する人に対して使う言葉なのです。

身の回りの尊敬できる人には『先生』と呼んでみましょう。

何かを教えてくれる人とは、例えば弁護士、医師、ピアノの教師、スポーツの指導員などを指します。

もちろん、教師の中で尊敬できる人は先生と呼んでも構いません。

一般的に、教養が高い人間は尊敬されます。

なので、医師、弁護士、教師、教諭、教授は『先生』と呼ぶことが多いですよね。

人間は無意識に、教養が高い人間を尊敬のまなざしで見ているのです。

130 『太平洋』と『大西洋』

太平洋と大西洋で最大の謎は、どうして『太』と『大』なのかという事ではないでしょうか?

その謎を解き明かしていきたいと思います。

▶太平洋

・パシフィック・オーシャンが英名

▶大西洋

・アトランティック・オーシャンが英名

英名に謎が隠されています。

パシフィックとは日本語に直すと『穏やかな、平和な』という意味になります。

このような意味に相当するのが『太平』なのです。

なので、パシフィック・オーシャンは『太平洋』なのです。

また、アトランティックとはギリシャ神話に出てくるアトラスから名づけられています。

しかし、日本人がギリシャ神話に馴染みがないことから、『ヨーロッパ大陸の西の海』とすることで分かりやすく表記したのです。

なので、アトランティック・オーシャンは『大西洋』なのです。

131 『俳句』と『川柳』

俳句は世界最短の定型詩だと言われています。

定型詩とは、決まった文字数で詩を作ることです。

五・七・五で詠われる日本の定型詩には俳句と川柳がありますが、何が違うのでしょう?

▶俳句

・『季語』と『切れ』が存在する。

▶川柳

・『季語』と『切れ』が存在しない。

『季語』とは、その季節を表すために決められた言葉のことです。

『切れ』とは、「かな」「や」「けり」などの言葉で、言葉を一旦締めくくる役割があります。

有名な松尾芭蕉の俳句を例にとってみます。

『古池や蛙飛び込む水の音』

この俳句の季語は『蛙』で春を表します。

また、切れは『や』になりますので、『古池や』『蛙飛び込む水の音』となります。

つまり、蛙が古池に飛び込む様子を表している訳ではないのです。

蛙が水たまり、川、池、みぞなどの水辺を楽しんでいる様子を表しています。

『古池や』と付け加えることで句に深みと趣きを加えたのです。

132 『特許』と『実用新案』

新しい発明をしたとき思わず特許申請をしよう!と考えた人も多いはずです。

しかし、特許申請には大きな壁が立ちはだかっているのです。

▶特許

・今までにない発明の申請

▶実用新案

・今までにある発明を応用したものの申請

特許申請は年間数十万件もの出願があるので、審査が下りるまでにかなりの時間がかかります。

それに対して、実用新案は年間1万件程度ですので、比較的早く審査されます。

特許費用は60万円程度かかるのに対し、実用新案は40万円程度になるので費用面については安くおさえることができます。

また、特許は20年間であるのに対して実用新案は10年間保護されます。

133 『同棲』と『内縁』

この言葉の違いはかなり難しいです。

なぜなら、お互いの意見が一致しない場合があるからです。

お互いの意見が一致しなければ同棲と内縁の違いを説明することはできないのです。

▶同棲

・婚姻の意思がない状態の同居

▶内縁

・婚姻の意思がある状態の同居

男性が結婚する意志があっても女性にない場合は、同棲になります。

もちろん、両者に結婚の意思がなければ同棲になります。

両者が結婚の意思がある場合に限り内縁と呼ぶことができます。

しかし、表面上の結婚意志という事も考えられるため、内縁だと主張していたとしても別れることができてしまうのです。

134 『フェスティバル』と『カーニバル』

お祭りをあわらす言葉にフェスティバルとカーニバルがあります。

どちらも楽しそうなイメージがありますがどのような違いがあるのでしょう?

▶フェスティバル

・宗教と関わりのある祭り

▶カーニバル

・宗教とは関わりがない祭り

そもそもフェスティバルというのはラテン語で『祭典』という意味です。

主に宗教上の神に関する祭りを指しますので、日本の祭りの多くはフェスティバルになるのです。

一方、カーニバルは『謝肉祭』という意味ですが、これは肉を食べない節制時期のことでしたが、そのときにお菓子や花を投げる行事をしていたことから、これがカーニバルと呼ばれるようになりました。

135 『舞妓』と『芸者』

京都に行くと一度はやってみたい舞妓遊び。

舞妓さんといえばきれいなイメージがありますが、似た言葉に芸者さんというものがあります。

何が違うのでしょう?

▶舞妓

・芸者の見習いのことです。

▶芸者

・宴席に招かれ,歌や踊りで客をもてなす人のことです。

舞妓とは京都の五花街(ごかがい)と呼ばれる場所で、三味線を奏でたり舞を踊ったりして客を楽しませる職業のことです。

舞妓は中学を卒業すると20歳頃まで見習いをし、三味線、茶道、華道、接客や礼儀作法を身につけ芸者へと昇級します。

舞妓はかんざしをつけ、着物も豪華、履物の底の高い下駄をはいています。

芸者は地味な格好で接客します。

136 『保証人』と『連帯保証人』

保証人も連帯保証人も借りたものに対して責任を負うというものです。

しかし、『連帯』という言葉があるか否かで意味が大きく異なってきます。

▶保証人

・保証人には「催告の抗弁権」「検索の抗弁権」「分別の利益」という権利が与えられています。

▶連帯保証人

・連帯保証人には保証人に与えられている権利がありません。

つまり、保証人にはこれを拒否する権利がありますが、連帯保証人には全くありません。

保証人になったとしても、むやみに連帯保証人には絶対になってはいけません。

137 『日本』と『アメリカ』のトイレ事情

日本とアメリカのトイレ事情ですが、男性用の小便器は変わりませんが、大便器の個室に違いがあります。

▶日本のトイレ事情

・天井と床下に数センチの隙間がある。

・用が終えた後、扉を閉める。

▶アメリカのトイレ事情

・床下がひざ下が見えるくらい空いている。

・用が終えた後、扉を開ける。

アメリカのトイレでは犯罪を未然に防ぐために密閉空間は作りません。

また、日本人は開けたら閉めるという精神があるため、用を終えた後は扉を閉めます。

しかし、アメリカでは使用中ではないということを示すために、用を終えた後は扉は開けたままにします。

138 『ゼロ』と『零』

零は「れい」と読みます。

ゼロも零もどちらも『0』のことを表しているのでは?と感じている方が多いようですが、実は違うのです。

▶ゼロ

・これは全くないという意味です。

▶零

・ほとんどないという意味です。

『零』という漢字の語源になります。

零は『雨』と『令』からできていますが、もともと『小雨』という意味です。

小雨とは少しだけ雨が降っていることですね。

つまり、『少しだけある』という意味になります。

天気予報でも降水確率は0(れい)%といいますが、あれば、5%未満だという意味です。

139 『エキスパート』と『スペシャリスト』

どちらも日本語では専門家という意味です。

ですが、エキスパートとスペシャリストでは少し意味が異なります。

▶エキスパート

・特定の分野全体において深い知識がある人のこと。

▶スペシャリスト

・特定の分野にのみ深い知識がある人のこと。

例えば、ゲームという分野で見てみると、ゲーム評論家というのはゲーム全体について深い知識があります。

ですので、エキスパートになります。

しかし、マリオについてのみ深い知識がある場合、スペシャリストになります。

どちらがよくて、どちらが悪いというものはなく、どのような領域の知識を持っているのか?ということになります。

140 『回答』と『解答』

「アンケートにこたえて下さい!」と街角で言われることがよくありますが、そのときは『回答』。

試験で問題に答えるときは『解答』だということは分かると思いますが、どのような違いがあるのでしょう?

▶回答

・答えがない質問にこたえるとき

▶解答

・答えがある質問にこたえるとき

正解が準備してあるのか否かということになります。

アンケートは正解が準備されていませんね。

そもそも『回』という字は「まわる」「めぐる」という意味があります。

つまり、返事をするという意味になるのです。

141 『天使』と『キューピット』

天使もキューピットも裸の赤ちゃんに羽が生え、頭に輪っかがあるイメージがありませんか?

天使もキューピットも同じ存在なのでは?と感じている方が多いようですが、実は全くの別物です。

▶天使

・神の使者

▶キューピット

・美の神「ビーナス」の子

・神

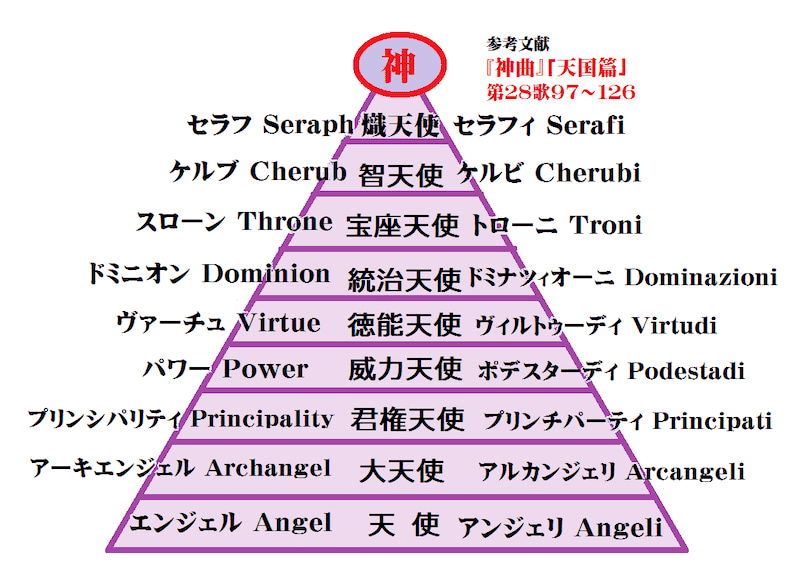

天使には9つの階級があります。

一般的に天使と呼ばれているのは、最も階級が低い「プット」と呼ばれる天使なのです。

だから、赤ちゃんの格好をしているのです。

一方、キューピットは『愛の神』です。

恋愛を成就させるという重要な役割を担っているのです。

142 『ズル』と『インチキ』

どちらのも決していいい印象のものではないですが、何が違うのでしょう?

▶ズル

・利益を得るために知恵を働かせること。

・怠慢

▶インチキ

・不正をすること。

・人を騙すこと。

ズル賢い人間は、不正ギリギリのところまで攻めていきます。

そして利益を得るのです。

この世界はズル賢い人間が得をするようになっています。

真面目な人間は損します。

しかし、インチキはいけません。

インチキは人を陥れる様な嘘をついたり、騙したりすることを指すのです。

勉強とは、ズル賢い人間になるためにするのです。

143 『デマ』と『ガセ』

「あの話はデマだ!」「ガセネタらしい!」という言葉を聞いたことがあると思います。

この言葉の違いとは何でしょう?

▶デマ

・意図的な悪意と発信者の感情が入った言葉。

▶ガセ

・悪意や発信者の感情が含まれていない言葉。

デマとはドイツ語の「デマゴギー」の略です。

デマゴギーとは、嘘や情報により感情を変化せて行動させるという意味があります。

また、ガセとは日本語の「お騒がせ」から来ているという説が有力です。

144 『ミステリー』と『サスペンス』

映画、ドラマ、小説にはミステリーやサスペンスという言葉がついてきます。

ミステリーとサスペンスの違いとは何でしょう?

▶ミステリー

・日本語で「不思議・謎」という意味。

▶サスペンス

・日本語で「不安・ドキドキさせる」という意味。

そもそも意味が全く違うものですが、ミステリーでありサスペンスである作品が多いのが事実なのです。

SFやファンタジーはミステリー、正体不明のモンスターから逃げるというホラーものはサスペンスといえるでしょう。

145 『一所懸命』と『一生懸命』

どちらも全力で物事に取り組むようすを表した言葉です。

「所」と「生」が違うだけですが、意味に違いはあるのでしょうか?

▶一所懸命

・先祖代々受け継いできた土地を命がけで守る様子

▶一生懸命

・何事も命がけで達成しようとする様子

実は、一所懸命が先に生まれた言葉です。

先祖代々受け継いだ土地を守りぬくという意味があったのですが、「いっしょ」を「いっしょう」と読み間違える人間が多くなったため、『一生』という言葉が生まれたのです。

つまり、一生懸命とは一所懸命の誤用だということになります。

しかし、誤用が真実になることがあるように、一般的には『一生懸命』が正しいとされています。

146 『特徴』と『特長』

どちらも「とくちょう」と読みますが、「徴」と「長」の意味の違いに秘密がありそうです。

どのように違うのでしょう?

▶特徴

・目立っているところ

▶特長

・他と比べて優れているところ

徴は「しるし」、長は「最も優れたもの」という意味があります。

つまり、特徴は目立っているところ、特長は他と比べて優れているところなのです。

特徴は必ずしも良い部分だとは限りません。

「あの人の顏の特徴は顎が長い。」のように使う事もできます。

147 『ドラキュラ』と『バンパイア』

ドラキュラもバンパイアも日本ではおなじみにの言葉です。

どちらも吸血鬼を表すのでは?と思うかもしれませんが、実はそうではないのです。

▶ドラキュラ

・人名

▶バンパイア

・吸血鬼

ドラキュラというのは、アイルランド作家ブラム・ストーカーによって1897年に出版した小説『吸血鬼ドラキュラ』に登場する男性の名前です。

ちなみにドラキュラというのはルーマニア語で「竜の息子」という意味のため、悪魔の化身として恐れられていました。

一方、バンパイアは英語で「吸血鬼」という意味です。

ですので、ドラキュラはバンパイアという事になるのですが、実は、ドラキュラにはモデルとなる実在する人物がいたのです。

148 『寂しい』と『淋しい』

どちらも「さびしい・さみしい」と読みます。

本来は「さびしい」ですが、時代と共に「さみしい」と変化してきたのです。

『寂しい』と『淋しい』はどのような違いがあるのでしょう?

▶寂しい

・常用漢字である。

・客観的な様子を表す。

▶淋しい

・常用漢字ではない。

・心情を表す。

微妙に意味が異なりますが、実は『淋しい』は常用漢字ではありません。

ですので、迷ったときは『寂しい』を使うのがよいでしょう。

『寂しい』は街に誰もいなくて殺風景なさまを表現し、『淋しい』は心もとないさまを表現することができるのです。

149 『取舵』と『面舵』

船を操作する際には、ハンドルのようなものをクルクル回しますが、その際に「取舵(とりかじ)いっぱーい!」といったり、「面舵(おもかじ)いっぱーい!」といったりします。

何が違うのでしょう?

▶取舵

・進行方向を左に向けること

▶面舵

・進行方向を右に向けること

昔の人は、方向を干支に例えていました。

「取舵」は西の方向が「酉(トリ)」であることからそう呼んでいました。

「酉舵」⇨「取舵」のように変化したのです。

「面舵」は東の方向が「卯(ウ)」であることから「卯の舵」と呼ばれていましたが、少しずつ変化して「おも舵」となったのです。

おもてを表す「面」が漢字として当てられ「面舵」になっています。

150 『修業』と『修行』

どちらも技術などを集中して習得するイメージがあります。

しかし、この両者にははっきりとした違いがあるのです。

どのような違いがあるのでしょう?

▶修業

・学業を修めること。

▶修行

・悟りを求めて仏の行いを修めること。

修業は学問や技芸を習う事を言いまが、修行は仏教用語です。

修行がもつ意味は、精神を鍛えて学問・技芸を習得するために、諸国を巡ることです。

例えば、武者修行のように使います。

151 『色々』と『様々』

同じような言葉だと感じている方が多いと思いますが、実は意味が全く異なります。

話し言葉では気になりませんが、文面として残す場合には気をつけなければならない言葉の一つです。

▶色々

・数が多くあることを意味します。

・敬語として使用できない。

▶様々

・種類が多くあることを意味します。

・敬語として使用できる。

全く異なる意味です。

色々は敬語として使う事ができません。

ちなみに色々の敬語は「諸々(もろもろ)」といいます。

マクドナルドには様々なメニューがある。

このケーキ屋さんには美味しそうなケーキが色々ある。のように使います。

152 『習慣』と『慣習』

この言葉は、漢字の位置が反対になっただけなのでは?と感じている方が多いようですが、実は意味が異なります。

大人であれば常識的に知っておきたい言葉の一つですので、恥をかかないように覚えておきましょう。

▶習慣

・日常のルーティーンのこと。

▶慣習

・古くからの習わしのこと。

歯磨きをしたり、日記を書いたり、散歩をしたりなどのように毎日の日課としていることを『習慣』といいます。

社会や集団に対して古くから行われていることに対しては『慣習』というのです。

習慣は個人に対して使いますが、慣習は社会や集団に対して使います。

ちなみに『風習』という言葉もありますが、これは特定に地域に対してのみ使う言葉です。

153 『冒険』と『探検』

「今日は探検をしよう!」「明日は冒険をしよう!」と子どもの頃に考えた人が少なくないはずです。

何気に使っているこの言葉ですが、冒険と探検の違いとは何でしょう?

▶冒険

・危険を伴う調査のこと。

▶探検

・危険を伴わない調査のこと。

これは漢字から判断することができます。

冒険とは『危険を冒す』という意味なのに対し、探検は『検査を深くする』という意味になるのです。

ですので、『冒検』や『探険』とは書かないのです。

また、英語でははっきりと区分されています。

冒険は『アドベンチャー』といいますが、探検は『エクスプロレーション』といいます。

154 『塵(ちり)』と『埃(ほこり)』

掃除をしていると、小さなゴミやほこりが気になるのではないでしょうか?

わたしはすごく気になります。

ですので、ちりやほこりは見つけ次第、すぐにやっつけます。

でないと、ゴロゴロできないですから…。

きれいなところで転がりたいものです。

▶塵(ちり)

・10億分の1

▶埃(ほこり)

・100億分の1

塵と埃は実は、万や億などの数量を表す言葉です。

例えば、塵(じん)は10億分の1、埃(あい)は100億分の1を表す言葉です。

この事から、塵より埃の方が細かいゴミだという事が言えます。どの程度?という基準はなく、その人間の感覚で決めるという事になります。

155 『整理』と『整頓』

「部屋を整理整頓しなさい!」と親から言われたことがはないでしょうか?

わたしはあります…。

子どもの頃は、何気に整理整頓という言葉を聞き流していましたが、「整理って何?」「整頓って何?」と疑問を持ってことがあるのを覚えています。

その違いとは何でしょう?

▶整理

・不要なものは捨てるということ。

▶整頓

・正しい位置に戻すということ。

これは漢字の意味に由来します。

『理』とは「物事の筋道」を表します。

つまり、不要なものは持っていても仕方がないから、捨てましょうということになるのです。

一方、『頓』とは「片づける」を表します。

これはそのままで、正しい場所に戻すという意味になるのです。

つまり、整理整頓とは『不要なものを捨てつつ、必要なものは正しい位置に戻す』という意味になります。

156 『想像』と『妄想』

『もし、大好きなあの人が自分と一緒にムフフ…。』などと想像や妄想をしたことがあるのではないでしょうか?

しかし、想像するのと妄想するのとは少し意味が異なります。

何が違うのでしょう?

▶想像

・想定内の事を想い描くこと。

▶妄想

・想定外の事を想い描くこと。

英語の勉強を少ししている方であれば容易に理解できるのだと思います。

想像は『直接法』、妄想は『仮定法』なのです。

想像は実際にあり得ることを想定するというものですが、妄想は実際にはあり得ない事を想い描くことを指すのです。

例えば、「もし自分の腕が羽になって空を飛べたらな…。」というのは妄想になります。

しかし、妄想が想像になることは歴史上多々あるのです。

『空を飛ぶ乗り物があったらいいのに…。』普通ではあり得なさそうですが、現在では当たり前になっていますね。

157 『様』と『殿』

これは要注意しなければならない言葉の一つです。

使い方を間違えるとトラブルになったり、笑いものになったりすることがあるので注意しましょう。

▶『様』

・誰にでも通用する敬称。

▶『殿』

・目上の人から目下の人へ使う言葉。

『殿』という言葉だけを見ると、偉い人のように勘違いしそうですが、実は逆の効果を持っています。

どちらか迷ったときは『様』をつければよいでしょう。

これはオールマイティーなのです。

ところで、疑問が残りますが『お殿様』というのは偉いのでしょうか?

もともと、『殿』という言葉は武士の主君の事を指していたのですが、一般人が面白おかしく使っているうちに、徐々に一般人に対しても使われるようになったのです。

158 『対応』と『応対』

同じような意味なのでは?と感じている方が多いようですが、微妙に異なります。

誤って使っている方が非常に多いようですので、紹介してみたいと思います。

▶対応

・その状況の解決するためのもの。

▶応対

・人に対しての接し方。

つまり、何か解決しなければならない場合は『対応』ですが、相手の要件を聞いたりする場合は『応対』になります。

電話対応という言葉がありますが、あれば「電話をとるという行為」を『対応』といい、「電話での要件を伺う行為」を『応対』というのです。

159 『怒る』と『叱る』

これは今や常識となっていますが、重要なことだと思いますので紹介したいと思います。

▶『怒る』

・自分の感情をぶつけること。

▶『叱る』

・相手の事を考えアドバイスをすること。

自分の感情を相手にぶつけている方がいますが、これはいけません。

よほどの事がない限り、自分の感情を相手にぶつけても意味がないのです。

相手からすると、「何怒ってるの?変な奴…。」と感じてしまうからです。しかし、相手へのアドバイスをする場合、「何か為になることを言っているのかな…?」と聞き入れてくれる場合が多いようです。

160 本の『版』と『刷』

本の最後には「奥付」というページがあります。

著者や出版社、発行日など本の情報と一緒に「版」や「刷」の数も書いてあるのです。

この『版』と『刷』にはどのような違いがあるのでしょう?

▶版

・原版が何回修正、更新されたのかを表しています。

▶刷

・印刷された回数です。

例えば、1万部売れたら次の印刷をするように増版を重ねていきます。

最初は、『初版』となりますが、その初版が10回印刷されたら、『初版 第10刷』のようになります。

もし、初版に修正を加えたら、『第2版 第1刷』のようになります。

『刷』は『版』が更新されたらリセットされます。

161 『力士』と『関取』

お相撲さんの世界は非常に厳しいと言われています。

お相撲さんの世界って上下関係とかあるのかな…。と考えたことありませんか?

『力士』と『関取』にはどのような違いがあるのでしょう?

▶力士

・相撲部屋に属し、大相撲に参加している相撲取りのこと。

▶関取

・番付で十両以上の相撲取りのこと。

力士は大きく、十両以上の「関取」と十両に満たない「取的(とりてき)」に分けられます。

つまり、関取は力士の中のエリートだと考えられます。

力士は十両に昇進することで初めて一人前と認められます。

給料や手当が支給されるのもこの階級からになるのです。

162 『裸足』と『素足』

裸足は素足の事なのでは?と感じている方がいるようですが、実は裸足と素足というのは意味が違うのです。

▶裸足

・履物をはいていない状態、あるいはその足のこと。

▶素足

・靴やスリッパ、下駄などをくつ下やストッキングを履かずに履いている状態のこと。

つまり、足が直接地面や床に接している状態が裸足、直接靴やスリッパなどに接している状態を素足と呼ぶということになります。

ですので、「裸足のまま靴を履く」ということはなく、「素足のまま靴を履く」が正しいということになるのです。

163 『シミ』と『そばかす』

年齢を重ねるとシミやそばかすに悩まされる方が非常の多くいます。

どうしても消したいシミやそばかすですが、どのような違いがあるのでしょう?

▶シミ

・老人性色素斑、肝斑、炎症後色素沈着、そばかす

▶そばかす

・シミの一種

シミは後天性のものですが、そばかすだけは先天性のものです。

つまり、遺伝です。

ひとことでシミといっても、多種多様です。

例えば、紫外線を若いうちに多く受けると、肌の真皮を守るためにメラニンが作られますが、長い年月をかけて浮き出てくるのです。

ですので、いったんシミが出てしまうとそう簡単には消すことができないのです。

ストレス性のものやホルモンによるものが肝斑(かんばん)です。

女性が最も悩むのがこれです。

最近は、レーザー治療で色素を消すことができるので、試してみてはいかがでしょう?

高額ですので、お財布と相談ですね。

164 汗をかいて体温調節する動物

汗というのは体温調節のためにかきます。

汗をかくというのは、長時間走り続ける動物にとっての持久力の源です。

人間だけは体温調節が不器用な生き物ですので、汗をかいて体温調節をするように進化しているのです。

さて、長時間走り続けなければならない動物とは何でしょう?

それは、みなさんが大好きな『馬』です。

馬だけは、人間と同様に汗をかいて体温の調節をしているのです。

馬が長時間走り続けることができるのは、このためなのです。

ところで、みなさんは汗には3種類あるという事をご存じでしょうか?

「温熱性発汗」「味覚性発汗」「精神性発汗」と呼ばれるものです。

温熱性発汗は、運動などをしたときに、体温を下げるための汗です。

味覚性発汗というのは、辛いものや熱いものを食べたときにかく汗の事です。

そして、精神性発汗というのは、緊張や不安を感じたときにかく汗の事です。

「冷や汗」や「あぶら汗」というのはこれですね。

これらは同じ成分なの?と思うかもしれませんが、実は温熱性発汗と味覚性発汗はエクリン腺と呼ばれる汗腺から無味無臭のものが出ます。

しかし、精神性発汗はアポクリン腺と呼ばれる汗腺から臭いのキツイものが出ます。

エクリン腺は全身にありますが、アポクリン腺は脇下に多くあります。

なぜか脇下だけびっしょりになっている人いますよね。

あれは、精神的に追い詰められてかいている汗なのかもしれません。

165 『ジョギング』と『ランニング』

一般的にウォーキングといえば、気軽にできるエクササイズです。

『一般的に』というのは、スポーツのウォーキングと区別しているという意味です。

エクササイズというのは、記録を測ることなく自由に楽しむというもの、スポーツとは、競争や記録をとる運動の事を指します。

では、ジョギングとランニングの違いはどのようなものでしょう?

▶ジョギング

・エクササイズ

▶ランニング

・スポーツ

ジョギングはエクササイズですが、ランニングはスポーツです。

厳密には、ランニングはスポーツに近いといった方がよいのかもしれません。

つまり、ランニングはジョギングよりも過酷な運動ということになります。

166 『ファン』と『サポーター』

プロ野球チームのファンというのは存在しますが、プロサッカーチームのファンというのはあまり聞きません。

サッカーの場合は、サポーターといいますが、ファンとサポーターの違いとは何でしょう?

▶ファン

・サッカー全体が好きな人のこと。

▶サポーター

・熱狂的なファンや特定の支援をしている人のこと。

ファンとサポーターというのは、JFA(日本サッカー協会)は上記のように区分しているのです。

なぜかというと、サッカーチームというのは、野球に比べると地域に密着していることが多く、町おこしにつながっているケースが多いことが理由にあげられます。

ファン、つまり、愛好家よりも強い意味を持つ、サポーター(支持者)という言葉を使っているのです。

167 『体』と『身体』

どちらも「からだ」と読みますが、どのような違いがあるのでしょう?「身」の字に秘密がありそうですね。

▶体

・生き物全般に利用される言葉。

▶身体

・人間に対してのみ利用される言葉。

「身」というのは、「地位」や「立場」という意味があります。

地位や立場があるのは人間だけということから、身体は人間のみに使われるようになったのです。

168 『死体』と『遺体』

どちらも亡骸の事を表しますが、何となく『遺体』の方が丁寧な言い方なのでは?という印象があります。

どのような違いがあるのでしょう?

▶死体

・生き物の生命が絶えた肉体のこと。

▶遺体

・人間に対してのみ使う言葉。

遺体というのは、「魂が去って遺(のこ)された身体」という意味があります。

つまり、死体よりも丁寧な言い方で、その人の人格性が込められているのです。

169 『重傷』と『重体』

重傷という言葉は、警察や消防で使われる用語です。

怪我というのは、その度合いによって重傷、中傷、軽傷に分けられます。

▶重傷

・警察では1か月以上の治療、消防では3週間以上の入院のこと。

▶重体

・医療関係の言葉で、すぐに緊急手術が必要な場合を指します。

『重傷』よりも『重体』の方が症状が重いということになるのです。

医療関係者の方がその怪我の程度に詳しいため、そのような表現をすると言われています。

170 『寝る』と『眠る』

『寝る』と『眠る』の違いは、それぞれの漢字が使われている熟語を連想すれば、予想がつくのではないでしょうか?

▶寝る

・体を横にして休むこと。

・意識がある。

▶眠る

・体を横にして休むこと。

・意識がない。

寝るというのは「就寝」という言葉がありますが、この意味は「寝るために床に入る」という意味です。

また、眠るというのは「睡眠」という言葉があるように「意識がなくなること」です。

ですので、寝るの対義語は「起きる」ですが、眠るの対義語は「覚める」となるのです。

171 『心肺停止』と『死亡』

テレビを見ていると、「心肺停止が確認されているようです!」「死亡が確認されたようです!」などの報道がありますが、どのような違いがあるのでしょう?

▶心肺停止

・一般人が判断する行為

▶死亡

・医師、歯科医師が判断する行為

同じ状態でも、死亡を判断できるのは医師か歯科医師だけです。

相手が動かなくなって、明らかに亡くなっていたとしても一般人は死亡ではなく心肺停止としか判断できないということです。

しかし、これは日本国内だけの話であって、海外ではマスコミでも死亡という言葉は使われています。

172 『全治』と『完治』

事故や怪我をすると「全治○○週間」という表現を見ることがあります。

怪我が完全に治るから『全治』といい、怪我が完全に治ったことを『完治』といいますが、どのような違いがあるのでしょう?

▶全治

・治療にかかる期間のこと。

▶完治

・怪我が完全に治ったということ。

全治というのは「全有効治療期間」の略で、「治療にかかる期間」という意味なのです。

ですので、怪我が完全に治ることを「全治した」ということができなので「完治した」という事にしているのです。

いいなと思ったら応援しよう!