【本要約】少子高齢化の現実とは?『未来の年表』が示す日本の未来予測【書籍レビュー】

※Amazonのアソシエイトとして、むろしょうは適格販売により収入を得ています。

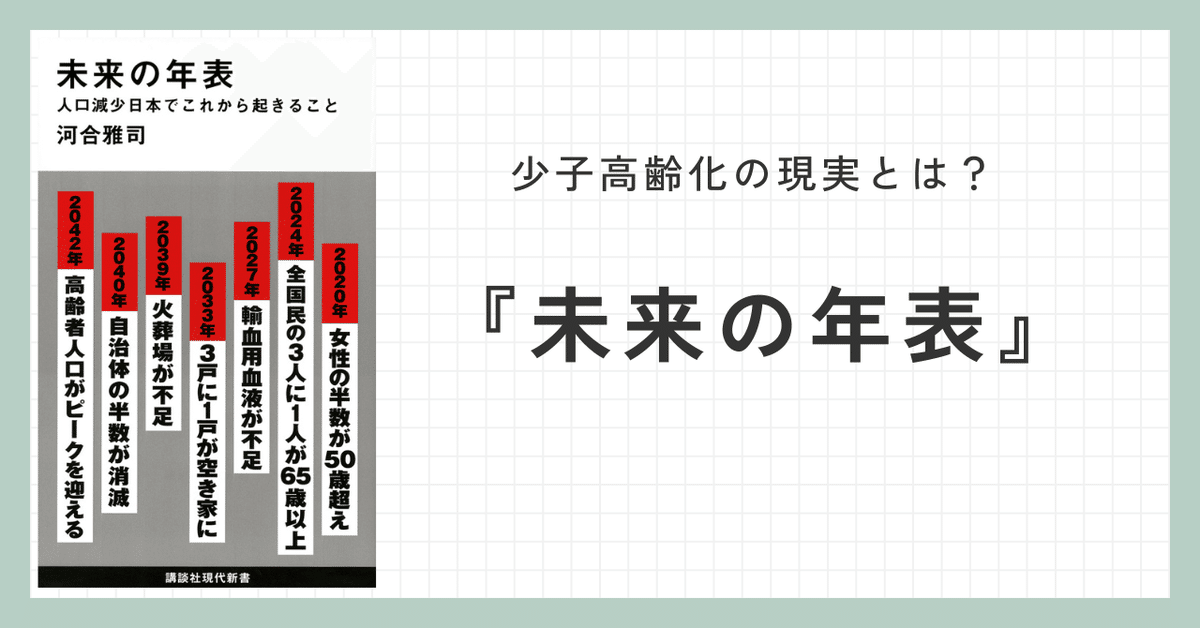

日本の未来を予測するうえで、避けて通れない問題があります。それは「人口減少」です。河合雅司氏の著書『未来の年表』では、少子高齢化が進行する中で、日本社会がどのような変化に直面するかを具体的に示しています。

人口減少がもたらす社会の変化

本書では、日本の人口減少がもたらす主要な問題として以下の4つを挙げています。

出生率の低下

高齢者の増加

労働人口の減少

これらの要素が絡み合うことによる人口全体の減少

これらの問題が進行するにつれ、例えば、2065年には日本の総人口は約8808万人になると予測されています。この減少は、私たちの日常生活や社会全体に大きな影響を与えるでしょう。

これからの日本で起こる具体的な変化

一人暮らしの増加(2022年)

結婚しない男女やパートナーを失った高齢者が増え、一人暮らしが急増しています。特に、高齢者の一人暮らしは、病気や経済的な問題を抱えながら孤独に過ごすリスクが高く、社会問題となっています。認知症患者の増加(2025年)

高齢者の増加に伴い、認知症患者数が2025年には730万人、2060年には1140万人に達すると予測されています。これにより、介護保険料の負担が増し、介護スタッフの不足も深刻化するでしょう。地方からの人口流出(2030年)

地方から都市部への人口集中が進み、地方ではサービスが供給できなくなる地域が増えると予測されています。コンビニやスーパー、銀行などの生活インフラが維持できなくなる可能性があります。空き家の増加(2033年)

人口減少により、2033年には全国の住宅の3軒に1軒が空き家になるとされています。特に地方だけでなく、都市部でも空き家が増える見込みです。未婚率の増加(2035年)

男性の3人に1人、女性の5人に1人が生涯未婚になるという「未婚大国」が誕生する見通しです。結婚しないことが少子化をさらに進行させ、社会に大きな影響を与えるでしょう。企業の人材不足(2042年)

高齢者がピークに達し、働き手が不足することで、企業が深刻な人材不足に直面することが予測されています。

日本を救うための対策

本書では、人口減少社会において日本が生き残るために、以下のような対策を提案しています。

75歳まで働く社会を実現する

労働力不足を補うため、定年を延長し、75歳まで働くことが当たり前の社会を目指します。過剰なサービスや24時間営業を見直す

労働力が不足する中で、24時間営業や過剰なサービスを見直し、必要な人材を効率的に配置することが求められます。得意分野に労働者を集中させる

世界で競争力のある分野や企業に労働力を集中させ、日本の強みを最大限に活かします。人が住むエリアと住まないエリアを明確に分ける

地方の過疎化を防ぐため、住むエリアを限定し、インフラの効率的な維持管理を行います。お見合いの復活と子育て支援の強化

少子化対策として、お見合い制度を復活させるとともに、第3子以降には1000万円を給付するなどの経済支援を提案しています。

まとめ

『未来の年表』は、私たちが避けて通れない未来の課題を浮き彫りにし、その対策を示しています。日本の人口減少は、私たちの生活に大きな変化をもたらすでしょう。しかし、正しい対策を講じることで、未来の日本を支える道筋を描くことができるはずです。この本は、日本の未来を考える上で必読の一冊と言えるでしょう。

【無料マガジン】人生を変える1冊に出会いたい人へ

読書家のための読み放題サービスが30日間無料!!