008 食べられる / アタフタとする / そして、また、食べる

牛をいう家畜は、健康に生きていれば、最後は肉として処分される運命を持っている。

伊藤宏著/講談社ブルーバックス

何かの法則をサラッと述べるかような一文に、ドキッとする。

いや、アタフタする。

良く知っているはずの事実だというのに、いつもは大して考えることのないことを急に喚起されて、気持ちがアタフタしてしまう。

現実というものを程よく包み込んでくれていた「日常を過ごす為のお約束」が、何かの調子に剝がされて、急にドライな現実が少しだけむき出しになってしまって、ドキドキ、アタフタとしてしまう。

伊藤宏著/講談社ブルーバックス

藤子・F・不二雄のSF短編に『ミノタウロスの皿』という作品がある。

地球人の主人公の青年は宇宙船の事故により、ある惑星に不時着する。

そこで人間に似た女の子ミノアに命を助けられ、体調を回復する過程でお世話をしてくれた彼女に恋をする。

しかしながら、主人公は衝撃的な事実を知る。

この惑星では家畜と人間の関係が逆転していて、牛・馬・豚などが主人であり、人間のミノアは「ウス類」という飼育される側の家畜。なおかつミノアは「血統のよい家畜」でもあるがゆえに、重要な祭りの場で食べられる運命にあることを、地球人の主人公は知らされる。

ミノアにとっては儀式で食されること自体だ名誉だと言う。

有名な宮沢賢治の童話『注文の多い料理店』のように、食べる・食べられるの関係が逆転していて、かつ恋に落ちた相手(命の恩人でもある美少女)が、お祝いの席で食される、というなんともグロテスクな設定。

ミノアは、いかにこのこと(儀式で食べられる家畜に選ばれたこと)が、栄誉あることかを主張するだけで、「一緒に地球に逃げよう」という主人公の説得にも全く応じようともしない。

結局、主人公はミノアを説得することは出来ず、泣く泣く地球へと戻る。

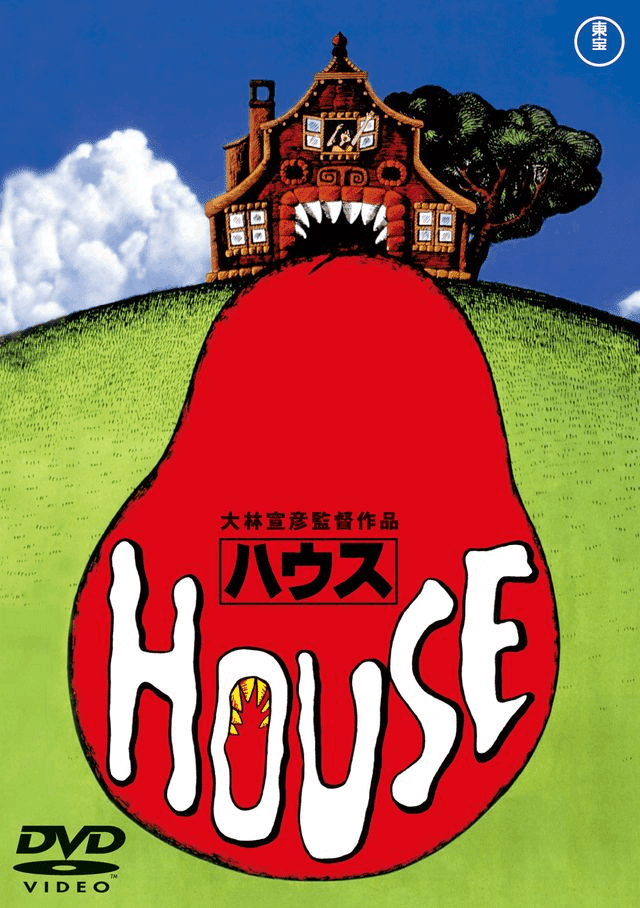

夏休みに訪れた屋敷そのものに、少女7人が次々に食べられていく

80年代末に『息子よ』というドラマがあった。

不治の病で余命半年の息子(伊崎充則:当時は病気で死んでしまう子役をよくやっていた)を連れて夫婦(滝田栄と原日出子)は都会での仕事を捨て、信州の自然の中で暮らすことを決意する。

川で魚を生捕りし、鉄板でピチピチと跳ねる魚を見て

「お父さん、残酷だよ! 魚は生きてるじゃないか!」と、

自分の余命を知らされ死の恐怖に襲われている息子は、楽しそうに料理する父を非難する。

父は、死んだ魚を無駄にする(食べない)のかどうなのか、を息子に問いながら、生命のつながりを説く、というシーンがあった。

いつもは楽しいはずの料理が、生きるとか死ぬとか、食べるとか食べられるとかを、考えてしまうと、「残酷だよ!」と言いたくなる感覚になったりもする。

今でも肉料理や卵料理を前にすると、ほんの一瞬だが、ヒヨコたちや獣 たちの姿が目前をよぎる。みな、それは悲しそうな目をしている。なのに、 次の瞬間にはムシャムシャと美味しく食べている自分が、ときどき怖くなる。

米原万里のように怖くなったりはしないけれども、時折食というものが本来持っている残酷さに気づく、しかしながら、同時に食の欲望にももっと気づいてもしまう。そんな時にアタフタしてしまう。

宮沢賢治はおそらくこの食べる/食べられる話に敏感で、

他の童話『よだかの星』でも、主人公よだかは鳥であるがゆえに虫を殺してしまうことを嘆く。生きてるゆえ、望む望まないに関わらず他の生命を殺めてしまうことへの嘆き。

疋の甲虫が、夜だかののどに、はいりました。そしてまるでよだかの咽喉をひっかいてばたばたしました。よだかはそれを無理にのみこんでしまいましたが、その時、急に胸がどきっとして、夜だかは大声をあげて泣き出しました。泣きながらぐるぐるぐるぐる空をめぐったのです。

(ああ、かぶとむしや、たくさんの羽虫が、毎晩僕に殺される。そしてそのただ一つの僕がこんどは鷹に殺される。それがこんなにつらいのだ。ああ、つらい、つらい。僕はもう虫をたべないで餓うえて死のう。いやその前にもう鷹が僕を殺すだろう。いや、その前に、僕は遠くの遠くの空の向うに行ってしまおう。)

とはいえ、とはいえ、嘆いたり、アタフタしてしまうからといって、嘆きやアタフタではやはりお腹を満たすことも出来やしない。業の深さと共にお腹の虫も盛んに鳴く。いっそお腹の虫を純粋なよだか君が食べてくれたらいいのだけれども。

食べること自体はやめられるわけでもなく、肉食を絶ってみたところで、植物もまた他の生命。食べることの連鎖=生きる、はやめようとしてもやめられない。

『わるい食べもの』千早茜.(ホーム社) 著者の父は獣医

20世紀を代表するハンガリーの作曲家ベラ・バルトークの実子ペーテル・バルトークの本『父・バルトーク 息子による大作曲家の思い出』。

著者ペーテルの子供時代(第2次大戦前、ナチ台頭以前のブダペストで)のバルトーク家の暮らしの描写があって、ある日、家に可愛いウサギがやってくる。

僕の友達が家でウサギを飼っていたこともあり、僕はてっきり、

「バルトーク一家はうさぎをペットとして飼ってたんやなぁ。可愛いなぁ」と瞬時に思ってしまったのだけれども、次の一節がきて、やっぱりちょっとアタフタした。よく考えたらそれは1930年代のハンガリーの暮らしなわけで。

翌日までにさらに増えて、カゴはウサギで埋め尽くされた。いつの間にかウサギ農場主となった父は、熱中するあまり、ウサ ギ専用の頑丈な家を作るためにレンガ職人を雇うところだった。二人の叔父がこの大胆な計画に 待ったをかけ、代わりに木製の立派なウサギ小屋を作ってくれた。その年、私は夏休みが終わる のが待ち遠しかった。 しばらくの間、我が家ではウサギのシチューが食卓によく上った。

ペーテル・バルトーク , 村上 泰裕 (翻訳)

スタイルノート

21世紀に生きる呑気な僕はウサギを、手前勝手にも、食用でなくペットだ、と誤読してしまう。

そのうさぎはきっとペーテルには美味しかったんだろうな。こうして父との思い出にも出てくるくらいだし。

ステーキ肉、鹿肉、新鮮な刺身はやっぱり美味しい。

けれど、僕がそれを「死んだ動物の肉」とか「肉片」とは呼ばず、「食品」とラベルを貼ってアタフタを忘れようともしてる。

忘れたままだと、どこか後ろめたいから、申し訳程度に手を合わせて、いただきます、ご馳走様でした、と感謝したりしてる。美味いもんは美味いと開きなおったりもする。

そして「生命」から「肉片」へ、「肉片」から「食品」に変化する過程には多くの人の仕事があることも忘れがち。社会が分業化されて、また食品自体の選択肢も膨大に増え、家にいながらにして様々な種類の食品を味わえる環境だからこそ、スッカリと食のもつ「生々しさ」を忘れてしまう。忘れてしまって現を抜かす。

忘れてるからこそ、そのことを思い出す時にアタフタしてしまう。

「屠殺場とは日々搬入されてくる牛や豚を解体する場所である。そこで働くわれわれに求められる のは、体調を整え て苛酷な労働に耐えることと、先輩から受け継いだ技術を後輩へ伝えていくこと である。具体的には、手を抜か ずにナイフを研いで、大怪我をすることなく解体作業を行ない、家 に 帰ったあとは明日に備えて早くに眠る。」

猟師や漁師は自分の手で「動物」から「食べ物」に変容(加工)する過程を直接体験するけれど、そのプロセスほとんど全てをアウトソースして生きてる僕は「ウサギ」と聞くと想像力のカケラもなく呑気にもペットの事だって、早合点をしてしまう。

僕の日常なんてものは食の持つ「生々しさ」を覆い隠したところにある。

前回の微生物の話じゃないけれど、生命の循環の中に自分はあるとして、例えば鳥葬のように死んでから他の動物に食べられて栄養になるのも案外悪くないのかもしれない、とまたまた呑気に妄想してみる。

しかしながら、

「食べる」ことは楽しめても「食べられる」ことの妄想はやっぱりオッカナイ。

そんな妄想もどこか遠くへ忘れ去り、アタフタもどこか覆い隠して、今日もまた、食事を楽しむ。

『ミノタウロスの皿』の最後のシーン。

「牛馬が主人-人間が家畜」という環境の惑星を去り、主人公は地球に帰ってから泣きながらステーキを頬張る。

もはや食べられてしまっただろうミノアのことを想って。

*トップの写真は神保町のスコシフ棚(古書店・猫の本棚さん内)

不定期で棚の本は入れ替わりますが、現在「読んでたらお腹が空いてくる本」また「ちょっと手に取りたくなる本」をコンセプトに本を置いています。