#52「水を得た魚」になるための3つの条件 - ポジティブ心理学 -

ここでは「ポジティブ心理学」の研究テーマである「モチベーション」について一緒に学んでいきたいと思います。前回の記事では、ウェルビーイングを日常生活で高めるためにはどうすればいいかということについて、一緒にみてきました。

今回の記事では、ウェルビーイングにも関係しているんですが、この3つの条件が揃っているとき、人は自らモチベーション高く動いているということについて、一緒に学んでいきたいと思います。「水を得た魚」のようにイキイキと生活するためには何が必要なのか、一緒にみていきましょう。

心の底から「楽しい」と思える活動は?

まず、皆さんにお尋ねしたいんですが、どんなことをしているときに「めっちゃ楽しい」「面白い!」と心の底から思いますか?

「いきなり、そう聞かれても、今、特にそんなことないな〜」と思われる方もいらっしゃると思いますんで、少し感情面から入っていきたいと思います。

まず、どんな場面かはどうでもいいので、「めっちゃ楽しい!」「すげーおもしれー!」という気持ちを思い出してみてください。

(時間経過)

そんな気持ちになれましたか?それでは、その気持ちのまま、どんな瞬間にそういう感覚を味わったか、少し過去を振り返ってみてください。幼少期でも学生時代でも構いません。その気持ちに引っ張られて、芋づる式に何かしらのシーンが思い出されませんか?

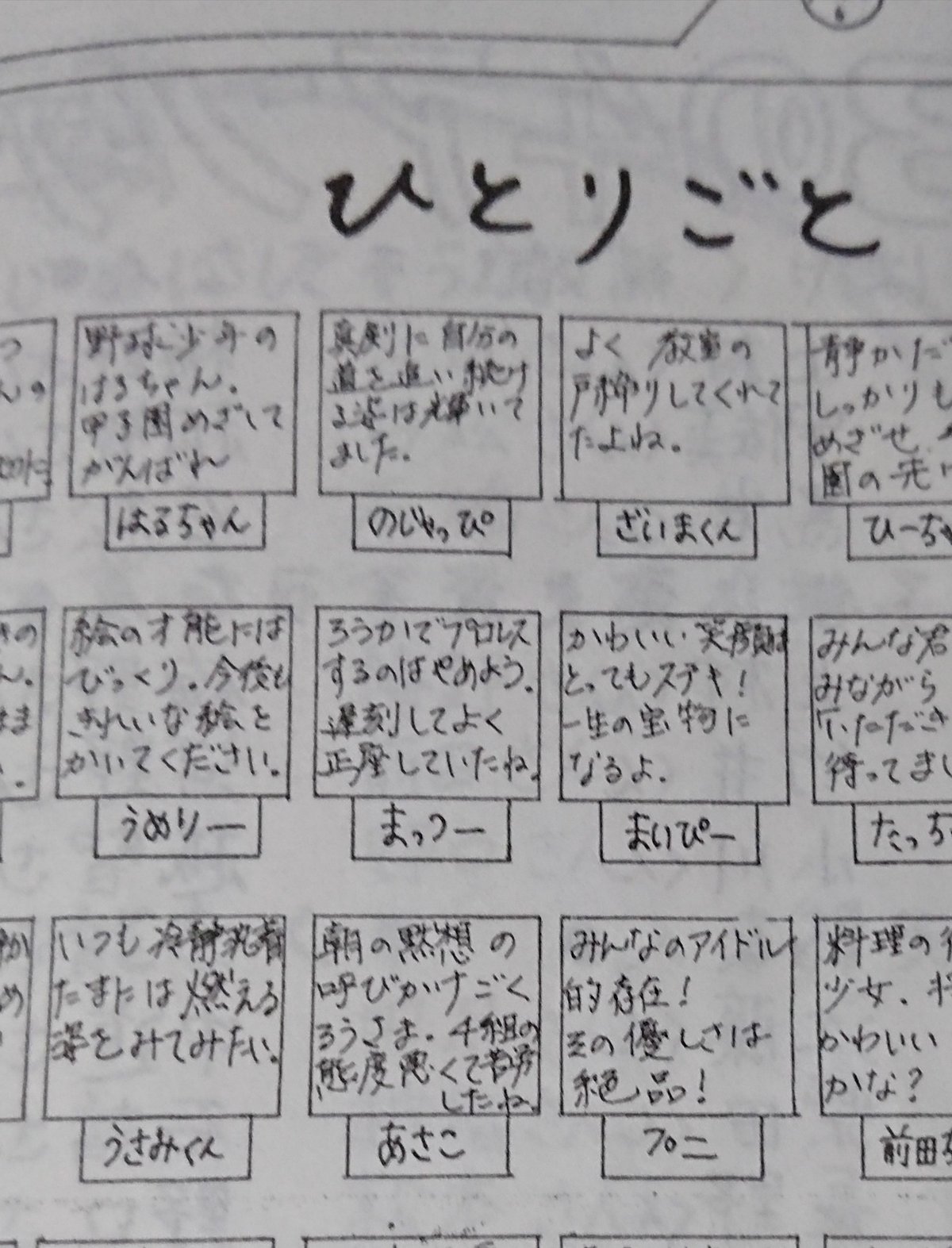

もしかしたら、趣味のサッカーを週末にしているシーンかもしれませんし、気の知れた仲の友だちと爆笑しているシーンかもしれません。好きな仕事をしているシーンなど、人それぞれ、色んな場面が思い出されるんじゃないでしょうか?(因みに僕は、中学生のときにプロレス団体「闘松門」を立ち上げ、廊下でプロレスごっこをしていたときのシーンがなぜかフッと思い出されました)

このような心の底から「楽しい、面白い」と思えるようなことって、別に誰かから「しなさい」と言われなくてもやりたくなりますよね?また、何かご褒美をくれなくても、自ら高いモチベーションで行動すると思うんです。(これを「内発的動機づけ」といいます)

心の内側から「やりたい」という気持ちが湧いてくるときというのは、人間であれば、誰しもが持つ3つの心の欲求が満たされているときだと言われています。別の言い方をすると、ある3つの条件が整っているときに、人は「水を得た魚」のように高いモチベーションで行動しているとのことなんです。これから、それぞれの心の欲求、3つの条件を一緒にみていきたいと思います。

条件① 自分で物事を決められるとき

まず、1つ目の心の欲求は「自分で物事を決めたい」という欲求です。「誰からもコントロールされたくない」「自分で何をやるか、やらないか、いつやるか等を自由に選択したい」という欲求を人間であれば、誰しもが持っています。確かにそうですよね、誰かからコントロールされていると感じるような状況では、心の内側から「やりたい」と思えるようなことって、なかなかありませんよね。

人は「自分で物事を決められる」という条件が整っているときに、イキイキと感じるようですが、先程、皆さんが思い出したシーンではいかがでしょうか?おそらく、誰かからコントロールされているというような状態ではなかったんじゃないかなと思いますが、どうでしょうか?(因みに、僕のプロレスごっこは先生にコントロールされそうになりましたが、なんとか阻止できました)

「水を得た魚」のように高い内発的なモチベーションをもつための1つ目の条件は、この自律性 (autonomy) を満たすことになります。

条件②「自分には能力がある」と思え、さらにそれを伸ばしたいとき

「水を得た魚」のように、内側から高いモチベーションが湧いてきているときの2つ目の条件は、「自分には能力がある」と思えて、さらに「それを伸ばしたい」という心の欲求が満たされていることです。誰しもが自分の置かれた環境でうまく対応したいですし、「自分には能力がある」と思いたいものですよね。また、「自分には力がある」と思うだけでなく、「その能力を伸ばしたい」という心の欲求を誰しもが持っています。

草木も放っていたら、自然と根を伸ばすように、僕たち生物というものは、自然と成長するようにDNAの中に組み込まれているようです。「自分には力があり、それを試してみたい、成長したい」という欲求を誰しもが持っています。確かに「自分は無能だ」と思うようなことに対しては、心の底から「楽しい、面白い、自らやってみたい」って思いませんよね。

皆さんの先程のシーンではいかがでしょうか?おそらく、その活動を行えるだけの能力があり、場合によっては、自分の能力を試し、伸ばせるようなシーンだったんじゃないかなと思います。(僕のプロレスごっこの場合では、自分で考えた新技を試せていたのがこれに当てはまるのかなと思います)

「水を得た魚」のようになるための2つ目の条件は、有能感 (competence) という心の欲求を満たすことになります。

条件③ 温かい人間関係の繋がりを感じるとき

「水を得た魚」のようになるための最後の条件は、「温かい人間関係の繋がりを感じたい」という心の欲求が満たされていることです。やはり、僕たち人間は「社会的な生き物」であり、孤独が喫煙や肥満よりも死亡リスクが高いように、たとえ内向的な人でも「誰かと繋がりたい」という欲求をもっています。心の底から「楽しい、面白い」と思えるようなとき、もしくは、内側からモチベーションが湧いているようなときって、一人で何かに打ち込んでいるときもあるかもしれませんが、往々にして、誰かとの繋がりを感じられている状態だと思うんです。

冒頭の皆さんのシーンでは、いかがでしょうか?中には、「一人で小説を読んでいるとき」など、当てはまらないケースもあるかもしれませんが、何かしら人との繋がりを感じられている状況だったのではないでしょうか?(僕の場合も、毎週、週刊プロレスを一緒に読んでいた友達がいました)

この関係性 (relatedness) のニーズが満たされているというのが、「水を得た魚」のようにイキイキと行動するための3つ目の条件になります。

3つの心の欲求を満たすために

さて、ここまで、内側からモチベーションが湧いてくるときというのは、「①自分で物事が決められ、②自分には力があると思えて、チャレンジもでき、③人との繋がりを感じられているときである」ということをみてきました。これを聞いて、「確かに」と納得される方もいらっしゃると思いますが、大切なのは「これを知ってどうするか?」ということですよね。

日々の生活の中で、より内側から湧いてくるモチベーションを感じ、「楽しい、面白い」と思える瞬間をつくっていくためには、これら3つの心の欲求をどのように満たしていけるか、条件を整えていくかがとても大切になっていきます。

そして、そんなときに役に立つのが、解決志向アプローチのスケーリング・クエスチョンです。それぞれの条件を10点満点で測り、「今、何点くらいなのか」を考えて、「+1点上げるために何ができるか」を考えていくと、身近なところから、これら3つの条件を整えるために何ができるかがみえてきます。この方法、僕自身、フィリピン大学のモチベーションの講義で毎回、学生たちにペアになってやってもらっているんですが、個人個人、さまざまな気づきがあるようで、とても人気があるんです。

スケーリングの具体的な方法に関しては、以下の記事に記載していますんで、ぜひ、ご自身で内省されたり、もしくは、ご友人と、職場の方と是非、ワイワイガヤガヤ、やってみてください。

さて、ここでは「水を得た魚」のように、内側からモチベーションが湧き上がってきているときの条件について一緒にみていきました。前回のウェルビーイングもそうですが、このように3つの要素とか5つの要素とか、フレームワークがあると、どこからテコ入れをすればいいかが分かりやすくて良いですよね。

知識として知っているかどうかで、やれることが増えてくると思いますんで、日常生活をもう少しイキイキと過ごしたいと思っている人や、「もうちょっとモチベーション高くやってくれないかなあ」と思うような人が身近にいらっしゃれば、是非、この「3つの心の欲求」を共有してみて、一緒にスケーリングを行ってみてほしいなと思います。次回の記事でも、モチベーションについて学んでいきたいと思います。(つづく)

【参考文献】

Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. American psychologist. 55(1), 68-78.

Martela, F., & Sheldon, K. M. (2019). Clarifying the concept of well-being: Psychological need satisfaction as the common core connecting eudaimonic and subjective well-being. Review of General Psychology, 23(4), 458–474.