不安と陰謀論。アリスとウサギの穴。

「ウサギの穴」は、1865年にルイス・キャロルによって、初めて比喩的に描かれた。今日でも、その比喩は、幅広い場面で使われている。

アリスは、ウサギの穴に落ち、不思議の国へ行く。奇妙で超現実的でナンセンスな世界へ。

「その穴に落ちた者にとっては、どんな奇妙なパフォーマンスも奇妙ではない」1938年の法律定期刊行誌より。大学入試、量子力学、青春、オトナの恋愛……。人生は、ともすれば、ウサギの穴だらけだ。

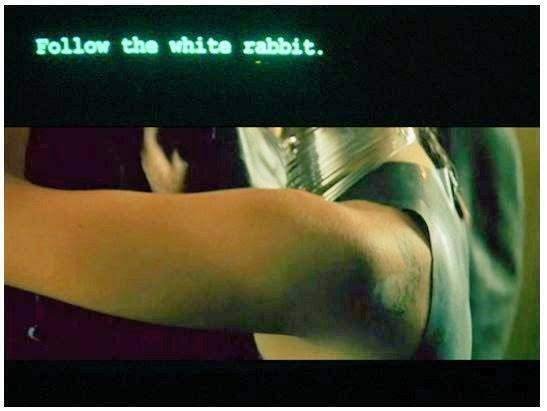

白ウサギの後を追う、ネオ。

そこへモーフィアスが現れ、こう言うのだ。

「青い薬を飲めば、話は終わる。君はベッドで目を覚ます。好きなようにすればいい。赤い薬を飲めば、君は不思議の国にとどまり、私がウサギの穴の奥底を見せてあげよう」

映画の内容など、何気ないことからはじまる冒険(検索)で。ウサギの穴は、Google YouTube Twitter (現X) Reddit……インターネット上にもボコボコとあいている。

画面のスクロール中は、まさに、落下中だ。スクロールには中毒性がある。アルゴリズムの神通力。

物語のように一緒に落ちてくれるのかな……?

人は、陰謀論というウサギの穴に落ちることもある。最初は不注意から。再帰的に加速し脱出困難に。人間関係におけるウサギの穴なら、どうだろうか。言い争いや対立を繰り返し、解決策を見いだせぬまま立ち往生か。

不安は、人の心をますますネガティブなシナリオへと導くかもしれない。疑問は、私たちに最悪の結末を想像させるかもしれない。ラビット・ホール・シンドローム。

ちなみに、英語で「月面着陸」×「陰謀説」とググると、31,600,000件の検索結果が出る。「心臓病治療」の検索結果数より、300万件多い。(心臓病は世界的な死因のトップ)

ある研究によると、常日頃から不安な感情を強く抱える人たちは、世界を本質的に危険な場所とみなす傾向がある。さらに、不確実性に不寛容でもある。世界をあいまいなまま受け止められない。いわば、答え中毒なのだ。

昼夜を問わず稼働するプロパガンダ・マシーンによって、多大に影響を受けた社会は、彼ら彼女らにとってのみならず、生きるのに厳しい。

私が最も怖いのはオバケではない。虫でもない。生物は大好きだ。ディープ・フェイクが台頭する可能性だ。※AIの台頭やAGIの出現とイコールではない

そもそも、なぜ人間は、難解なトピックに夢中になるのか。必要以上の知識を欲するのか。

行動経済学者のジョージ・ローウェンスタイン氏は、サプライズは、柔軟で創造的な思考の源だと言う。氏によると、驚きと学習意欲の向上には、関連性があるそうだ。より具体的に言うと、驚きは、脳が注意を喚起するアクセルであり・ 好奇心は、情報を吸収するためのガソリンであると。

それこそ、イノベーションやクリエイティビティーには欠かせないものだと、ポジティブな側面を提示。

たしかに。情報の断片を学習することは、脳のさまざまな領域を活性化させることが判明している。新しい情報は、脳のセロトニンの放出を4倍にする。

トランジット。フライトなら、必要な燃料などを補給するために一時着陸することだが。これが、私たちにアイディアをもたらすとも言われている。違う世界で一時過ごすことが。

それで言うと、日本は、あまり “トランジット” の価値を重んじない国かもしれない。しかし、日本にも、「重要なのは目的地ではなく旅路である」という概念はある。

安心して寄れる港が、それぞれにひとつでもありますように。願わくば、みんなの旅路がよい旅路でありますように。

チェシャ猫からアリスへの言葉