海賊に関するあらゆる真実

「海賊の黄金時代」(広義では1650年~1730年)。犯罪が多発していた状況に対してつけるには、少々不適切にも思える、この名前だが。

カリブ海・アメリカ東海岸・大西洋東部・インド洋で活動した海賊のみを考えて、存在する呼び名である。たとえば、東アジアの同時期の海賊は、区別してあつかわれている。

そうすると。海賊……と呼ばれる犯罪者……の大半はイギリス人かアメリカ人(アメリカ大陸への植民者)だった、ということにもなりかねない。実際は、オランダ人やフランス人の海賊も大勢いた。逃亡した奴隷を含む、アフリカ人もいた。

そもそも。海賊行為は古代から行われていたし、他の多くの地域でも横行していた。

「大航海時代」を経て。

(これもまた、非常にわかりやすい、誰か目線の用語。大陸発見だとかも。)

商船が急増した。多くの植民地が生まれた。たいがいの商船に、大砲は装備されていなかった。一部の植民地の軍事的保護は、乏しかった。

いずれも、海賊のかっこうの標的となってしまった。

この時代、どんな人たちが海賊になったのか。

海賊の多くは、(海賊になる前にすでに)経験豊富な船乗りだった。

商船や海軍船での、厳しい規律や過酷な刑罰に嫌気がさして、海賊に転身したという者たちが多かったのだ。その割には賃金が低いとか、そういう、全てのかけあわせだったのだと思うが。

英仏戦争の終結後、有意義な職につけず、海賊生活に足をふみ入れた人もいた。単に、陸での仕事にあきて海上での仕事にあこがれて、という人もいた。

乗組員が死傷したり病気にかかったりで、海賊船は、基本的に人手不足だった。

大前提、犯罪行為だが。

海賊生活のメリットとして……

より良い賃金・より良い食事・豊富なアルコール・自由と冒険のチャンス。などが考えられる。つまり、一攫千金だけでもない。

海賊生活のデメリットとして……

投獄や処刑・大ケガ・過酷な環境・二度と家族に会えなくなる可能性。などが考えられる。要するに、命がけ。

商船をとらえる。海軍艦艇から逃げる。2つともを成り立たせるには、優れた乗組員たちが必要だった。

社長から平社員まで、一人一人が、重要な役割をになっていた。

船長

「暴力団」の長は、意外にも、選挙(民主主義)で選ばれていた。船を購入した人物である場合は、別として。前述したような理由からできあがった、自由を求める個人集団を統べることは、難しいことだっただろう。パイレーツ界における心・技・体のような基準で、選ばれていたのではないか。

クォーターマスター

軍事用語では補給官の意。海賊の場合、クォーターマスターがその配分を決めるまでは、誰も戦利品に手を出せなかった。戦いの際は先陣をきった。船長同様、投票によって、就任したり退任したりしていた。

ナビゲーター

まだ、経度を正確に測ることができなかった時代だ。実務経験が、大きなアドバンテージとなっていた。 強い船には、必ず、経験豊富な航海士がいた。航海術を知らない一般船員らが彼らをどう思っていたかは、彼らが「アーティスト」とも呼ばれていたことから、推測できる。

ボースン(Boatswain)

船員のあらゆる作業の監督役。貯蔵品の保管や、マストやイカリの管理が、正しく行われているかどうか。常にチェックしてまわった。それらに問題があった時、責任を負うのは、当然ボースンだった。

医者

医学の心得がある者はただでさえ少なかったし、陸でいくらでも仕事のある人たちだった。医者を海賊の仲間にすることは、ほぼ不可能だった。

大工

大工は必須だった。日々の修理に加え、より速度を出すため・より攻撃力をつけるめの改造。外科医の代わりに、負傷した船員の手足を切断することもあった。海賊船が商船をとらえると、腕のいい大工をゆずるから勘弁してくれ、と願い出てくることが多かったという。熟練の大工は、お宝に等しかったのだ。

(大工とは別に、帆専門の職人がいる船もあった。こちらも重宝される人材だった。医者の代わりに、負傷した船員の傷をぬうこともあった)

クーパー

樽を製造したり改造したりする職人。そんなの必要?と思うかもしれないが。樽は、当時、妥当な唯一の大型容器だった。乾物・水・ラム酒・火薬など、ありとあらゆる物を保管できた。

砲手

大砲を「撃て!」と命令する人。もちろん、それだけではなかった。距離を見て火薬の量を指示したり、船が風に流されていることを計算に入れたり。戦闘時以外は、他の任務にあたっていた。

料理人

この役職に限っては、船乗りとしての経験を一切必要としなかったのかもしれない。海賊になる直前までコックだった、という人が多かったそうだ。医者よりは仲間にひき入れやすかった。

音楽家

船上の楽器といえば、バイオリンやトランペットだった。シンプルに、船員が音楽を楽しむため以外にも。物をひっぱるような作業のリズム源として、襲撃の恐怖をあおる不協和音として、ミュージシャンは演奏をしていた。気づかれないように背後から近づいて、奇襲をかけるのだと思っていた。怖そうなBGMを流しながら接近していたらしい。笑

このMVカッコイイ!

平社員:1人1株ずつ

役職アリ:平の1.5倍

船長とクォーターマスター:平の倍

トップ10倍とかじゃなかった。陸とはぜんぜん違う。わけ前に関しては、すごくホワイトな感じ。

ケガに対する補償もあった。妥当な比率に見える。

右腕の喪失:600ペソ

左腕の喪失:500ペソ

右足の喪失:500ペソ

左足の喪失:400ペソ

片目の喪失:100ペソ

でも、なんとなくわかる気もする。無法者に無法をかけあわせたら、即崩壊するというか……。

不正に得た物品を長く手元に置いておく海賊は、ほとんどいなかった。小説や映画には、どこそかに宝を埋めたーーという話がよく出てくるが。彼らがそのような行動をとったという歴史的記録は、ほぼない。

キャプテン・キッドは、本当に、ロングアイランドに莫大な財宝を隠したのかもしれない。誰にもわからない。しかし、残念ながら、今のところ見つかっていない。

戦利品を積みこむと、海賊は、すぐに「隠れ家」へと向かっていた。主要航路には近いが、植民地当局からは遠い港が、有力候補だった。

露店や居酒屋(タバーン)が発展していき、その土地は経済的にうるおった。これ系の因果関係は、現代まで続いているのかもしれない。

この時代、「パブ」はこんな感じだった。個人宅の庭先で、家主がつくった酒が売られていた。そこのベンチで飲んでいいよ、と。

「タバーン」は、飲食の他に、ダンスフロアも馬小屋(要は駐車場)も泊まっていく部屋も提供していた。

店内の壁は、WANTED と書かれた紙で埋めつくされていた。営業におとずれた娼婦たちが、男衆と一緒に飲んでいた。このあたりは、私たちの思い描くカリブの海賊のイメージどおりだ。

隠れ家の場所について、後ほど詳しく書く。

船長だけは、貴族のような派手な服を着ていた。

ファッションに力を入れた理由。

自分に関する伝説をつくることに、熱心だったのだ。海軍の衣服をもっていたりすれば、とったど〜!というのが表せたのかも。アフリカ人がヒョウの毛皮を羽織るような。

名がとどろけば。標的が簡単に降伏しがちになり、乗組員の忠誠は保たれやすい。

ウェールズ生まれ。賭博禁止・20時消灯など、海賊らしからぬ掟を制定した。ラム酒より紅茶を好んだ。やや豪傑さを欠くように思えるこの人物が、最も成功した海賊だった。「黄金時代、最後にして最大の海賊」と呼ばれた。彼は、緋色のシルク・コートをまとい、豪華なネックレスをじゃらじゃらとつけていた。

イギリス生まれ。知名度に反して、おそった商船の数はロバーツよりずっと少ない。伸ばしたヒゲを編んだり、リボンで飾ったりしていた。6丁のピストルを携帯し、帽子から導火線を垂らしていた。クレイジーさを感じて、そこが怖い。“魅せ方” がうまかった説。彼には、捕虜を傷つけたり殺したりした記録がないのだ。

嘘か誠か、黒髭の師であったという(友人だったのは確か)。新しい帽子がほしいという理由だけで、商船をおそったことがある。海賊行為をやめ、一転、バハマ総督つきの海賊ハンターになった。奇抜な格好はしていなかったが。合流/非合理が同居したような、得体の知れない感じが恐ろしい。

バルバドスの、裕福なイギリス人家庭生まれ。父親の財産を相続すると、船を購入した。航海経験のないまま、海賊になった。乗組員は給与制で雇った。それこそ、上質な服を着ていただろう。明らかにレアキャラ。

最も残酷な海賊だったといえる。衣服は、頻繁に、血まみれになっていたことだろう。グロテスクな話になるため、詳細は省く。私は大丈夫だけど、読みたくない人もいるだろうから。

リンク先に、有名パイレーツがたくさん紹介されている。

トルトゥーガ島(ハイチの島)や、ニュー・プロビデンス島(バハマ諸島の主島)や、ポート・ロイヤル(ジャマイカの港)は、海賊たちの巣窟だった。

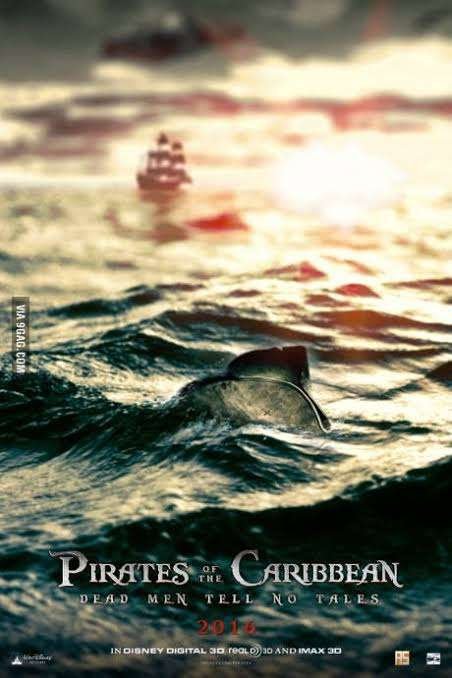

トルトゥーガ島は、『パイレーツ・オブ・カリビアン』シリーズの舞台だ。実際のロケ地は別だが。

「あのコンパスどこで手に入れたんだ」「誰も知らねぇんだよ。あいつがトルトゥーガに来る前の事はな。なんせ、あいつがまだブラック・パールの船長だった時代だ」

「海と空の神々の名にかけて、野郎ども、トルトゥーガに進路をとれ!」……神々。このキャラ何人の設定だろう。……

ここを拠点とすれば。スペイン輸送船の航路であるエスパニョーラ島と、キューバとの間のウィンエドワード海峡をおさえることができた。

海賊たちの評議会があった。英や仏だけでなくスペインやアフリカの海賊も、参加していた。トルトゥーガとポート・ロイヤルは、その開催地だったという。

現在は観光地に。

海賊共和国なるものが、かつて、ニュー・プロビデンス島のナッソーに存在した。

「海賊の掟」にもとづく共同体を、海賊らが、そう自称していた。

以下は、現代のナッソー。バハマ国の首都だ。

ポート・ロイヤルは、パナマ海峡やキューバの中間点にあり、カリブ海の貿易にとって理想的な位置。

イングランドの植民地ではあったが、海軍はほとんど配置されず。総督は、主にスペイン船をおそっていた海賊らに、ある種の権利を与えた。ポート・ロイヤルを拠点とするよう、勧めた。傭兵を雇ったような感じ。その内の1人は、後に、ジャマイカの副総督になった。

ヴァイキングの時代も、同様のことがあった。過去回で詳しく書いた。

戦闘員が足りなかったのだと思う。

「世界で最も豊かで最もひどい町」「新世界のソドム」などと呼ばれるように。

1692年に発生した大地震で、街の半分近くが水に浸かった。商業の中心地は、キングストンに移された。現在のジャマイカの首都である。

船の話もする。

専門家による、ガレオン船の解説を見てみる。

長さと幅の比が大きく、甲板はシアが小さく平坦で、船首部が低くなっている船。

「長さと幅の比が大きい」キャラック船:3対1。ガレオン船:4対1。

「シア」船を横から見た時の、形の反り具合。

「船首部が低く」キャラック船:船首の構造物が前方に突き出ている。ガレオン船:それがない。船首ではなく船尾の構造物が発達している。華麗に装飾されていたりも。

イギリスの1等戦列艦。

1637年に巨費を投じて建造された。その後200年の船舶設計の基礎に。金箔をおしげもなく使い、精巧な彫刻をほどこした船。その光り輝く姿は、オランダ海軍から「黄金の悪魔」と恐れられた。倒れたろうそくから引火して起きた火災により、焼け落ちてしまった。言ってはなんだが、あっけない最期だ。

スウェーデンの64門戦列艦。

1626年に起工。重武装で二層構造のトップ・ヘビーな船。まさかの、初航海で横転沈没。もったいない of もったいない。沈没から333年後に、引き上げられた。復元され、ストックホルムの博物館に展示されている。

初の世界一周を実現したイギリスの提督、ドレイク卿のガレオン船。(前段を読んだあなたは、これはガレオンだとわかるようになってるはず)元はペリカン号という名だったが、支援者にちなんで、改名された。

これら海軍の船は、そのほとんどが、海賊船を凌駕していた。海賊が商船しかおそわなかった理由だ。

小説や映画では、海賊も、大きな船を走らせていたりするが。現実はそうではなかった。

大半の海賊は、スループ型の船を好んだという。速度が出せ、操縦性が高く、海軍船が後を追えない浅瀬でも航行できたため。

現実はこんなものなのか。

最低このぐらいはほしい。テンションが上がらない。

より成功した海賊団は、例外的に、大型船を所有していた。

キッド船長の「アドベンチャー・ギャレー号」は、3本のマスト・複数の帆・46本のオール・34門の大砲をそなえていた。150人以上の乗組員がいた。

黒髭船長の「クィーン・アン・リベンジ号」には、 さらに多い、300人以上の乗組員がいた。大砲も40門あった。(船名の由来は諸説あり、真相不明。残念!)

上には上がいた。最も強力な海賊船は、ロバーツ船長の「ロイヤル・フォーチュン号」だった。元フランス所有の軍艦だ。やはり、最強の船をもっていたのは最強の船長だった。

船、難しすぎる。

海賊が最初に使った武器は恐怖で、その恐怖は、ジョリー・ロジャーで表されていた。海賊旗のことだ。さまざまなバリエーションが存在した。

積荷を傷つけたくなかったため、大砲を撃つことは、それほど一般的ではなかった。

威嚇射撃か、マストを破壊して標的を行動不能にするために、大砲は撃たれていた。

おそった船自体が戦利品、ということもあった。自船の修理に時間と労力を費やすよりも、新しい船と交換したいと考える船長は、たくさんいた。

たしかに、近距離直撃では木っ端微塵にしてしまう。

海賊用語を紹介する。

Ahoy!(アホイ!)

船を発見した時に叫ぶ言葉。

Land Ho!(ランドホー!)

見張り役が、陸地を発見した時に叫ぶ言葉。

Blues(ブルース)

現代では、落ち込んでいる時に使われる表現。一説によると。船長や指揮官が海上で亡くなった時に、青い旗をかかげる習慣に由来。

Cat-Nine-Tails(9つの尾の猫)

9本のロープを1本の柄につなげたムチ。ムチ打ちがあまいと判断されると、打ち手自身がムチ打ちされた。強さを保つため、12回打つごとに、打ち手は交換されていた。

Nightingale(ナイチンゲール)

ムチ打ちの苦痛に泣き叫んだ船員は、こう呼ばれた。これ、1回やったらいつまでも言われる系だ。「だってアイツ、ナイチンゲールだぜ」か弱い小鳥。男性に恥をかかせるには、最適な表現だろう。

Crack on(クラック オン)

速度を上げること。強風にあおられたロープや帆が、パキパキと鳴る音に由来。

Cut and Run(カット&ラン)

アンカーを船上にひき上げずに、オノで切断すること。危険な状況から素早く脱するために、行われた。Cut to the Chase は、その追いかける版。

Maroon(マルーン)

大きなトラブルを起こした船員を、無人島に置き去りにすること。「マルーンされた」海賊の1人が、『ロビンソン・クルーソー』の着想元。

Davy Jones’ Locker(デイヴィ・ジョーンズのロッカー)

死んだ海賊の魂が、悪霊デイヴィ・ジョーンズによって、集められるという。そんな海域(?)のこと。

15 Men on a Dead Man’s Chest(死者の胸の上の15人の男たち)

小説『宝島』の海賊の歌にあるフレーズ。本当の死人の胸ではなく、デッドマンズ・チェスト島(デッド・チェスト島)のことである。

From the Seas(海から)

「どこから来た」という問いに対し、身元を明かしたくない海賊が、よく使った答え方。

Pieces of Eight(8つのピース)

カリブ海の島々の通貨ペソを、そうも呼んでいた。小額取引のために、ペソを8つに切ることがあったらしい。

Walk the Plank(ウォーク・ザ・プランク)

処刑法の1つ。目隠しをし後ろ手でしばり、海上に突き出た板の上を歩かせる。実際にこのようなことが行われたという、信頼できる歴史上の事例はない。その証拠に、海軍が海賊にやったのか・海賊が捕虜などにやったのか、不明。だが、海賊系物語で多用されている。

Yo-Ho-Ho(ヨーホーホー)

『宝島』に出てくる、架空の海賊表現。特に意味はない。船員が索具をひく時、「Yeo heave ho」と言っていた。ここからきた可能性。

さて、そろそろ夢から覚める時間だ。

イギリス海軍・イギリスの東インド会社・植民地総督らが、海賊行為に対して、積極的かつ攻撃的な姿勢をとりはじめた。植民地で、海賊を自ら絞首刑に処すことが、許されるようになった。

隠れ家は使えなくなり、戦利品を売りさばく機会は大幅に減少し、海賊の生活は非常に困難なものとなった。

社長や幹部だけ絞首刑という時代も終わり、平社員も処刑対象に。吊るされた海賊の遺体が潮風に揺れているーーそんな光景が、見慣れたものとなった。

英国王ジョージ1世が、恩赦と植民地での仕事を約束すると。多くの海賊がそれを受け入れた。まぁ、そうなるだろう。

海賊行為を密告した者に報酬を与えるという戦略も、ワークした。密告者の多くは元海賊だった。まぁ、そうなるだろう。

こうして、「海賊の黄金時代」は終わりを告げた。

1722年のある日には、ロバーツの海賊団が、一気に52人処刑された。

最も悪名高い海賊の遺体は、鉄のオリに吊るされたまま、ずっと放置された。誰もわざわざおろさなかったため、何十年もそのままだったらしい。

言い伝えによると。頭部をきり落とされた黒髭の体は、自分の船のまわりを2周してから、やっと沈んだという。首の方は、船のマストにぶら下げられた。

ごく少数いた女性海賊は、とらえられた時、妊娠していると主張することで刑を逃れていた。赤ん坊に罪はないという考え方から、最低でも、出産するまでは処刑されない仕組みだった。

自分でもそうすると思う。嘘でも、時間をかせげば、潮目が変わる可能性は0じゃないと考える。

流れで、女性の海賊にもふれる。

アイルランド生まれ。彼女が海賊になったきっかけは、惚れた男(ラカムという海賊)とのかけおちだった。アンには夫がいたのだが。男装をして、ラカムが所属していた海賊団に入った。

イギリス生まれ。夫婦で居酒屋を経営していたが、夫が急死。やむなく、海に出て仕事をした。貧しさに耐えかねた母親が、娘を男として外で働かせていたことがあった。その経験から男装が得意だったメアリーは、まわりの目をごまかして、合法的な船の船員に。海賊になったのは、その船がおそわれたからだった。

この3人の関係はおもしろい。

アンがメアリーをハンサムな男と勘違いして、声をかけたのが、きっかけだった。アン……夫を捨ててまでラカムと結ばれたのに……笑。元気で何より。

相手の腕に胸を押しあてるアン

「私ね、実は女なの」

ウィスキーを吹き出すメアリー

「……ごめん。実は私も女なの」

えええ!運命の出会いであった。

(私の創作)

ラカムは、アンとメアリーと結託して、1隻のスループ船を盗んだ。ラカム船長と2人の女海賊。風変わりなコンビの航海物語が、幕を開けた。

今回貼った画像に対して。男性も女性も美的すぎるのでは?海賊ってもっと……と、思った人がいるかもしれない。

いわゆる黄金時代の海賊(パイレーツ)は、皆、若かったのだ。主に、20代の男性だった。40才以上の人は、ほとんどいなかった。

32才役職ナシは「ジジイ」と呼ばれていただろう、世界観。「おい、ジジイ、ちんたらしてんなよ!」「ジジイ、二日酔いか?それとも筋肉痛か?」

海賊としてのキャリアはかなり短かかった。平均して2年。黒髭のような有名人でさえ、海賊として活動したのは、数年間だけだった。

ロバーツ船長がこんな感じ(軍人とさほど違わない見た目)だった可能性はある。「黒髭」に髭がなかったなんてことは、さすがにないだろうが。

それだけではなく。

パイレーツに関する一般的な認識の中には、かなり間違っているものも、存在する。

イギリス政府は当初、海賊となった人々を、予備の海軍的にみなしていた可能性が高い。だからこそ、本格的にとりしまろうとしていなかったか。それどころか、海賊になることを奨励していた。こう主張する学者もいるくらいだ。

なんとなくわからないでもない。丘で仕事足りてなかったんだしね。他国の船から略奪するのなら、むしろいいかもーーとかね。

このシリーズものの中で、より詳しく書いた。

これも1つの大事なポイントだが。ヴァイキングとは、8世紀から11世紀にかけて活動した、北欧などの海賊だ。今回の話は、彼らの話ではない。

まさにイメージどおりなこともあるし、イメージとは全く異なることもあるのだ。

〆に。「最後にして最大の海賊」と呼ばれた、バーソロミュー・ロバーツ船長の言葉を引用する。

正直な仕事には、乏しい共有地、低賃金、重労働がある。

そこ(海)には、豊かさと満足感、快楽と安楽、自由と権力がある。

そして、そのためにかけられた危険が全て、最悪でも窒息寸前の苦々しい表情を一度か二度見るだけなら、誰がこちら側の債権者と釣り合わないだろうか。

いや、楽しく短い人生が私のモットーだ。

特に、詩というわけでもない。英語圏の人は、一般人が、このくらいの書き方を日常的にする。たとえばSNS上。訳されているのだから、意味を理解してほしい。