デザイン読書ログ#1「みんなではじめるデザイン批評」 | 塩 | note

こんにちは、塩です。今回は課題図書の「みんなではじめるデザイン批評」という書籍を読書ログにまとめようと思います。

第1章「批評を理解する」

1 ) FBは提示されているものに対する直感的反応に過ぎない可能性がある

2 ) 反応自体が個人的な偏見や好みに基づく可能性がある

フィードバックには反応、指示、批評の3種類の形がある

反応型と指示型は、デザインが目標達成するために機能するかどうかを理解する上での有益性は限られる

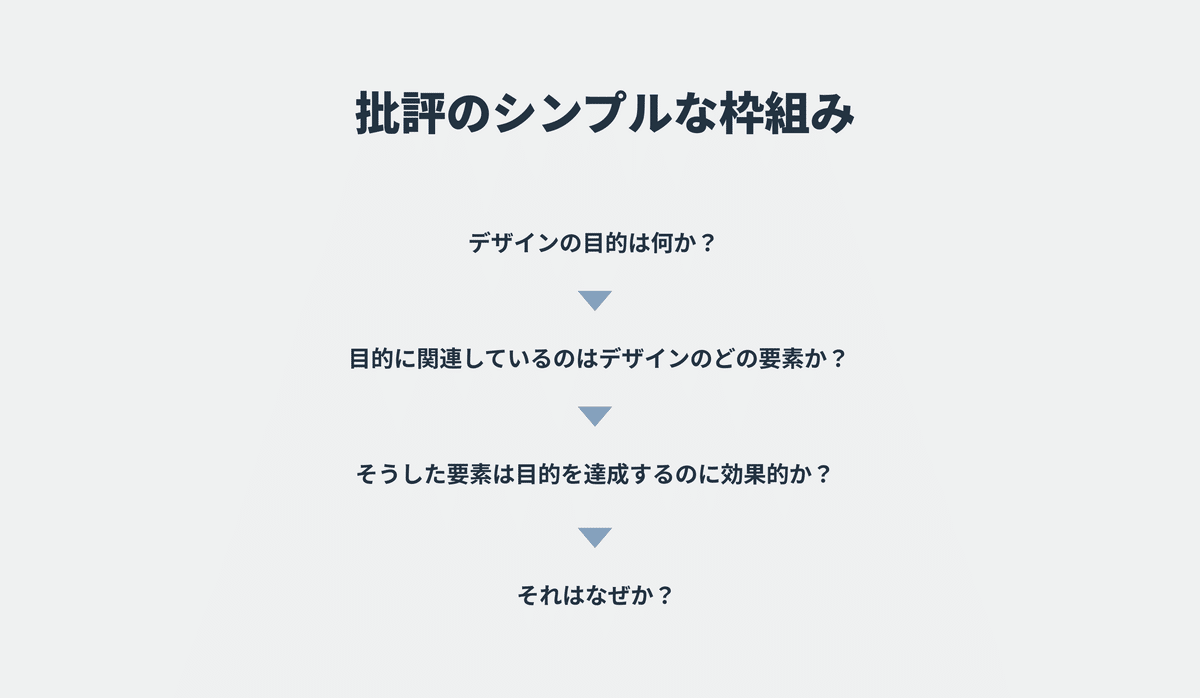

批評とは、批判的思考を用いてデザインが生まれる目的を達成すると思われるかどうかを判断する分析方法である

筆者自身も、毎週違う自分の作品を提示し、学生同士で互いに批評を行うことで順位づけを行う大学の授業を履修した時に、製作者の意図をきちんと聞いて、コミュニケーションを取ることが重要だと感じていました。批評を会話の一部として取り入れるのはかなり効果的だと思います。

第2章「批評とはどのようなものか」

受ける側:デザインが存在するモノの、目的を果たすのに機能するかの理解

与える側:デザインが存在するモノの、目的達成能力に及ぼす影響を伝える

〈悪い批評の抜粋〉

自己中心的

新規リリースや既存のアップデートなど、トレンドに敏感なサービスに見られるソーシャル・ネットワーキング・サービス上の反応

上記の例は、SNSが普及するユーザー世代において、匿名で発言しやすい場所である理由が大きいと思いました。他にも、悪い批評の例としてタイミングが悪い、説明が足りない、偏っているなどが挙げられます。

フィードバックに「理由」があればデザイナーは理解し、行動に移せる

第3章「文化と批評」

効果的な批評を行うため、チームの文化として最も重視しなければならないのが協働とイテレーション(反復)です。

協働とは、調節、合意のバランスは常に変化すると理解した上で、折り合いをつけながら他の人またはグループと協力して働く姿勢である

自分のスキルや専門以外であっても、チームのために考えて行動できること、自身の見解を伝えられる環境であること、見解が考慮された上で、異なる指示または決定がなされる可能性を理解することが重要です。

イテレーションは、さらなる分析と学習の機会であり、批評と継続的な改善に価値があると受け入れるには、サポートしなければならない

P92で取り上げられていた、美大の講評の話が印象的でした。言葉ではなく、一方的に踏み潰すことで"悪いデザイン"だと伝える方法はあまり好ましくないです。こうすれば、より伝わるだろうという自己流の過信はむしろ逆効果だと思います。本文でもコミュニケーションの問題を述べていました。

第4章「批評をプロセスの一部にする」

スタンドアロン型の批評

批評だけを目的として行われるミーティング、またはディスカッション

協働活動

特定の課題を解決するために複数の人々が同時に協力する活動

デザイン・レビュー

組織のプロジェクトやデザイン・プロセスでよく行われる活動

第5章「批評のファシリテーション」

ファシリテーションとは、明確な意図を持って、結論を導くために会話をバランスよくコントロールする重要なスキル

1 )ディスカッションの目的を理解する

2 )共通の理解を確立できるよう、適切な質問をして、目的を果たす

3 )参加者が自分の意見を述べられるようにする

「分析的思考」と「創造的思考」の両方を意識的に同時に行なう問題解決を避けることが重要です。

チーム外メンバー含む、最も相応しい参加者を選ぶ

セッションの行う方法を参加者に伝える

目的を説明する

プレゼンテーションは手短にかつ効果的に

制約について話すときは慎重に

問題解決を軸に思考する癖がある場合は、下記の7項目を状況によって使い分けることで、批評を会話の一部として円滑に進めやすくなります。

1 )会話の文脈と境界を設定する

2 )相手の見解や意見を理解し、自分なりの言葉に変えて再確認する

3 )アイディエーションを活用して理解を深める

4 )直接質問する

5 )チェンジハット

6 )記録

7 )ファシリテーター

第6章「扱いにくい人々、やっかいな状況」

コミュニケーションは批評の核ですが、全てのフィードバックが適切なものとは限りません。目的を達成するための、有用な意見を取捨選択することが大切になります。筆者自身も大学の講評で、「〜を取り入れたらさらに良くなりそう」という指示型フィードバックを友人から受けたことがありますが、取り入れることで何を達成できるか?を考えてから、目標と合致する意見を取捨選択していました。そのためには、なぜそう思ったのか?と、相手に理由を聞くことが最も重要だと思います。

第7章「サマリー : 批評は素晴らしい協働の中核をなす」

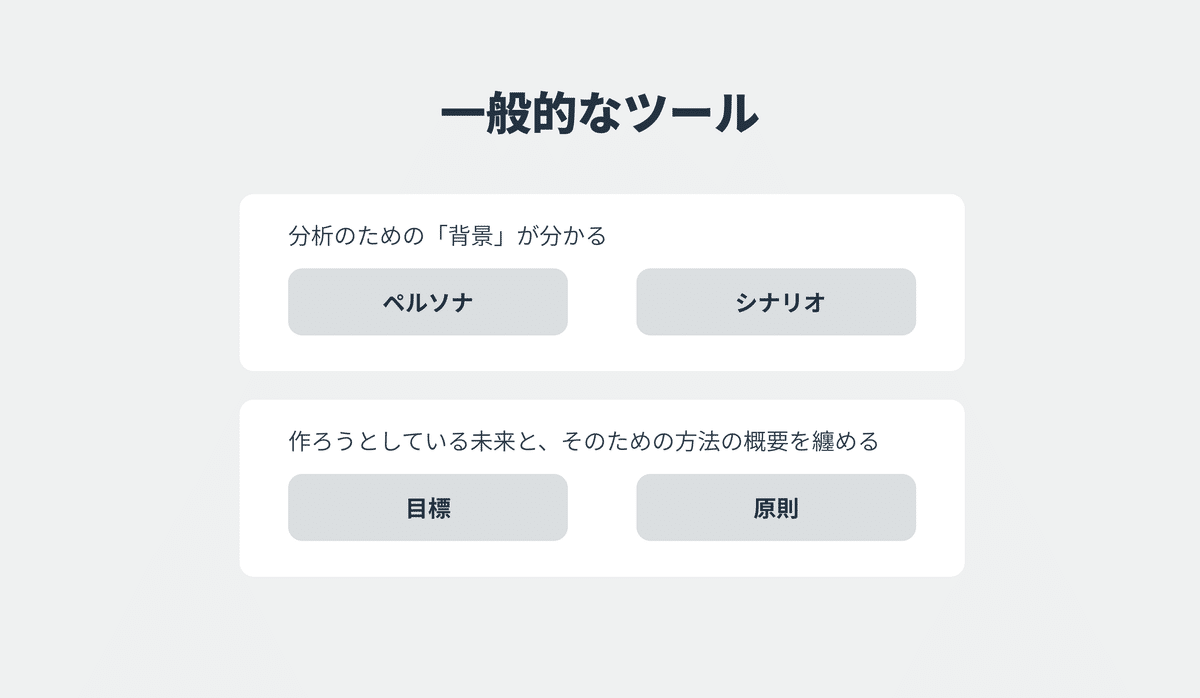

協働は簡単に上手くはいきませんが、フィードバックの扱いや他者とのコミュニケーションが上達すれば、的確な対処と改善に有益な意見を得ることが可能です。そのためにツールやテクニックを活用して準備を整えることができれば、さらに価値のある意見を相手から引き出すことができます。

批評を取り入れるためには?

1 )組織文化を理解すること

2 )批評をプロセスに組み込むこと

3 )批評のファシリテーションを行うこと