労働分配率から思うこれからの労働・働き方(No.13)

2023年度の日本の大企業の労働分配率(企業の利益などが従業員の賃金に還元される割合)は過去最低だったそうです。試算に基づく報道も含めて、半年くらい話題になってきました。

※報じるときの新聞各社の二の句に、各社の色が出ています。

「内部留保は過去最高」「大企業の賃上げ余力大きく」「儲けは何に消えたのか?」等など。

労働分配率の低下要因については、「輸出企業を中心に業績が上振れした」といった、短期変化っぽい解説をよく聞きました。

調査屋の端くれとしてデータを見ながら、もう少し長期・俯瞰的な(ちょっと暗い)展望をしたいと思います。

日本の企業の労働分配率は、長期的に低下傾向

半年前の日経記事から、2013年以降の労働分配率推移のグラフを引用します。企業規模別のグラフです。グラフタイトルは日経が付けたものです。

長期推移から日経は、中小企業も稼ぐ力が向上して賃挙げ余力が高まったと報じています。他紙は同じような長期推移に、「大企業は従業員にお金を回さなくなった」とタイトルを付けています。

余談ですが、メディア各社やシンクタンク等が労働分配率の独自推計を公表しています。もとのデータは政府統計なのでだいたい同じです。

同じようなデータでも、解釈や関心事の違い、あるいは、伝え手(各社)が取るポジションが見え隠れする事例だなぁと思います。

本題に戻ります。

この記事で注目したいのは、各社の報道の色や、企業規模別で労働分配率が違うことではなく、企業規模に寄らず長期傾向が緩やかに右肩下がりであるということです。

最近の日本の労働分配率は70年代と同水準

超長期でみても、労働分配率は低下傾向です。

1954~2023年途中までの四半期ごとの試算の推移を引用します。

先ほどと違って「四半期移動平均」ではなく四半期の値そのままがプロットされているので、グラフの線がトゲトゲしています(移動平均の値をグラフにすると、ちょっと滑らかな感じのグラフになります)。また、企業規模別ではなく、企業全体の値です。

直近(2023年)の労働分配率は1970年代の水準です。

グラフから、次のようなことが読み取れます。

60年代~90年代あたりまでは上昇傾向だった

2000年前後から減少傾向に転じていて、その傾向は今も続いている

様々な見方・解釈があると思いますが、私は大雑把に下記の時系列変化があったと解釈しました。

(1)経済成長前:労働分配率が低かった

(2)製造業がけん引した高度経済成長期:労働分配率が上昇していった

(3)IT等の知識集約型産業が台頭、経済的には成熟した時期:労働分配率が低下していった

先進国では、日本と似たような傾向がみられる

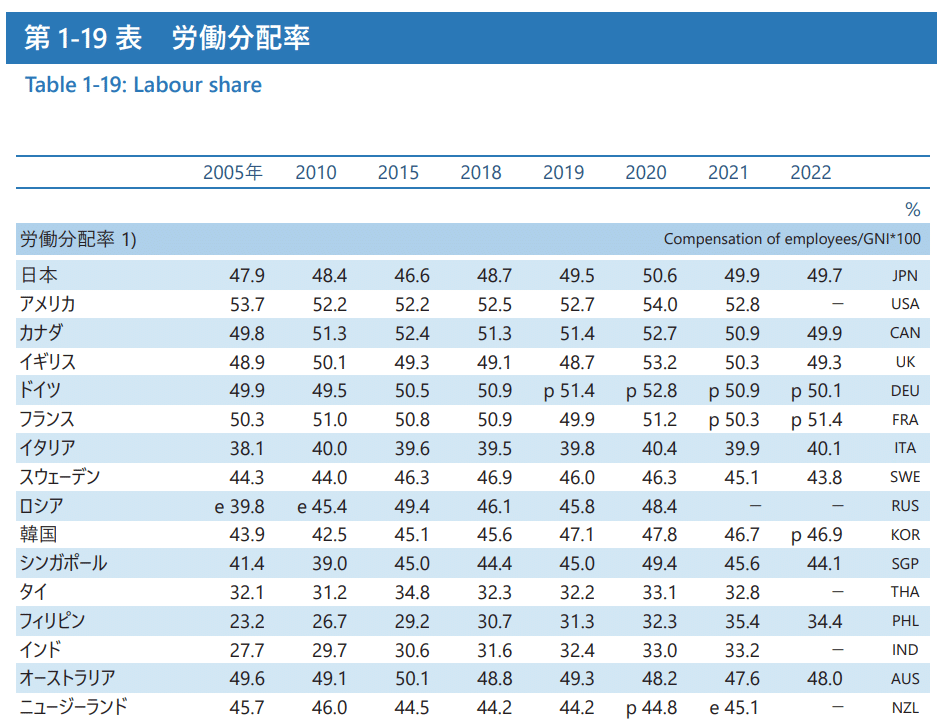

労働分配率が上昇しない(もしくは、じりじり低下する)のは、先進国共通の長期傾向のようです。下の表は労働分配率の各国比較です。JILPTという日本の研究機関のデータブックから参照しています。

先ほどとは労働分配率の算出式が異るため、数値と推移がちょっと異なります(こちらの表では日本の労働分配率はほぼ横ばい)。

各国データはOECD等、数値は労働分配率=雇用者報酬/国民総所得×100 で算出されたもの

大まかな傾向として、先進各国では労働分配率がほとんど上昇していない、もしくは微かに低下傾向であることが見て取れます。

同時期に、フィリピン・インド等「新興国」と言われたりする国では、労働分配率が大きく上昇しています。

各国推移の比較を見ても、先ほど触れた(1)経済成長前→(2)経済成長期→(3)経済成熟期 の時系列変化は、日本以外の国でも凡そ適合しそうに思います。

労働分配率が上昇する可能性は高くない?

先進国の労働分配率低下の原因については、様々な論が展開されてきたようです(例)。日本においては、雇用の流動性の低さなども言及されたりします(例)。

詳細議論は私の手には余るので、触れませんが…先に挙げた私の解釈、「(1)経済成長前→(2)経済成長期→(3)経済成熟期 の時系列変化は、日本以外の国でも凡そ適合しそう」に基づくと、私は、日本ではこの先5年~10年は労働分配率が上昇していくとは考えにくいように思います。

日本に限らず、経済が成熟したり産業が知識集約型になると、企業が利益を還元する主軸が従業員以外(例:株主、規模拡大のための投資、内部留保…)に移っていく、という構造があるのかなぁと思います。

だとすると一人ひとりが働き方・雇用のされ方について、自分の考えを持つべき時代になっているなぁとも思います。