記事一覧

シンセサイザーにハマり続けている理由。

シンセサイザーを初めて所有してから42年となります。

いやもうおじいちゃんじゃないかオレ。

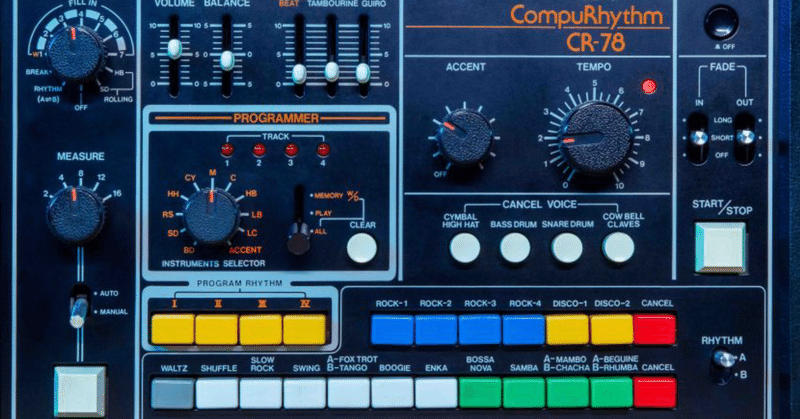

もともと僕は楽器経験がなかったにも関わらず、幼い頃からドラムやストリングスの入ったアレンジをしてみたいと考えていました。

もっと具体的に言えば、自分のアレンジしたレコードを所有したいと思っていたのです。

そんな中、1970年代前半に「ウルトラマンタロウ」や「スーパーロボット マッハバロン」の主題歌で不思

Roland MC-202について語る。

1983年4月。

YMOのアルバム『浮気なぼくら』リリース直前に、学研から『YMO BOOK』というムック誌が発売されました。

うわ、中古本高いな。

それはさておき、このムックにある広告が掲載されました。

Rolandの新製品、マイクロコンポーザーMC-202でした。

「マイクロコンポーザー」と言えば、YMOが使っていたRoland MC-8かMC-4のことを指していた時代。

MC-●の数字は

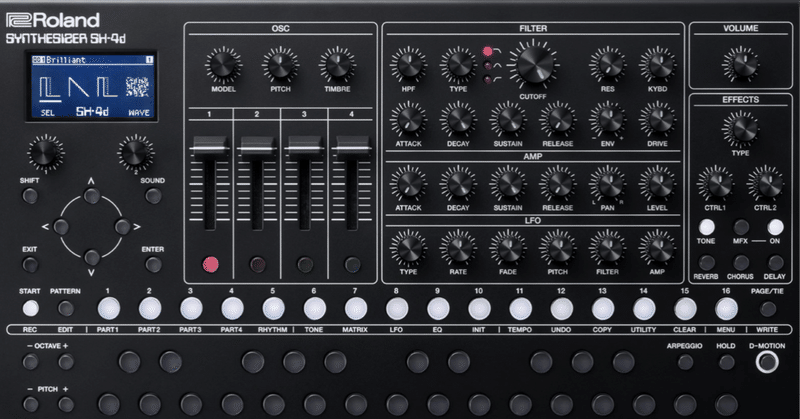

シンセ歴42年目で知ったHPFの魅力

シンセサイザーを始めて42年目に突入してしまいました。ぎゃあ。

実は最近になって、ようやくHPF(ハイパスフィルター)というパラメータの面白さを知ったので、恥を忍びつつシンセ遍歴とともに顛末を書き殴ってみます。

Roland SH-101

アナログシンセの特徴としてよく語られる、「ミヨミヨ」とか「ビヨーン」などの擬音で表現されるサウンドは、たいてい低周波を通して高周波を削るLPF(ローパスフ

欲しかったのはアナログ音源じゃなかった。

最近も書いてますけど、RolandのPC音源プラットフォームGALAXIASを、ハードウェアのSH-4dで鳴らすのに夢中です。

で、ZENOLOGYで作った音をエクスポートしようと思って、半年ぶりにMC-101を起動させてみたんですね。

それでTone Partial Editor機能で、フィルターを弄ってたんですけど、久々に本体にヘッドフォンぶっ刺してたら、思ってたよりいい音することに気づか