【Ep.10】 青い鳥は守ってくれるの? 〜『きえる』と『Virgin Suicides』に宿る、退廃美と孤独の肖像

🔑Keywords🔑

Chara/SCHOOL OF LOCK!/スクールオブロック/ラジオ/松田聖子/瞳はダイアモンド/TOYOTA「bB」/Spring/Another Edition/SUMIRE/sunao kuwahara/TSUMORI CHISATO/ZUCCa/仙台PARCO/蜷川実花/蜷川妄想劇場/加瀬亮/ハチミツとクローバー/それでもボクはやってない/田中圭/花の周りを飛ぶ虫はいつも/蜷川幸雄/蛇にピアス/金原ひとみ/TSUTAYA/ツタヤ/CDレンタル/ソフィア・コッポラ/Virgin Suicides/ヴァージン・スーサイズ/ルシール・アザリロヴィック/Ecole/エコール

-イントロダクション-

2007年、中学三年生の夏。

あの頃の私は受験勉強という名の悪魔に取り憑かれていた。

外界との唯一の窓は、深夜にこっそり耳を傾けるラジオだった。

当時、受験勉強の息抜きとして聴いていたのが「SCHOOL OF LOCK!」というラジオ番組だ。

Charaと共にあった受験期

「SCHOOL OF LOCK!」は、平日夜に放送される中高生向けのラジオ番組だった。

校長の「やましげ」、教頭の「やしろ」という二人のメインパーソナリティがいて、音楽(邦ロックが多かった)の紹介をしたり、リスナーの悩みに答えたり、お便りを紹介していく内容だったと思う。

ラジオを聴いていたある日、私の耳元にCharaの歌声が流れてきた。

聴いたことのない曲だったため、私は集中して耳を傾けた。

曲が終わると曲名が紹介され、それは松田聖子の『瞳はダイアモンド』という曲だった。

どうやら、松田聖子の名曲カバー企画で、『Jewel Songs~Seiko Matsuda Tribute & Covers~』というトリビュートアルバムが発売されていたらしい。

当時、YouTubeにそのラジオ音源が上がっていたが、今はもう消されているようだ。

『瞳はダイアモンド』はとても良い曲で、私はそれを機に、松田聖子の音楽を少しずつ齧るようになっていった。

松田聖子についてはまた別の機会に書きたいと思う。

そしてこの時期、よく聴いていたのが、2007年8月29日発売のシングル曲『Cherry Cherry』だった。

既に夏休みは終わり、登校が始まっていた時期だったと思うが、モノクロのMVが可愛く、パソコンの前で何度も再生したのを覚えている。

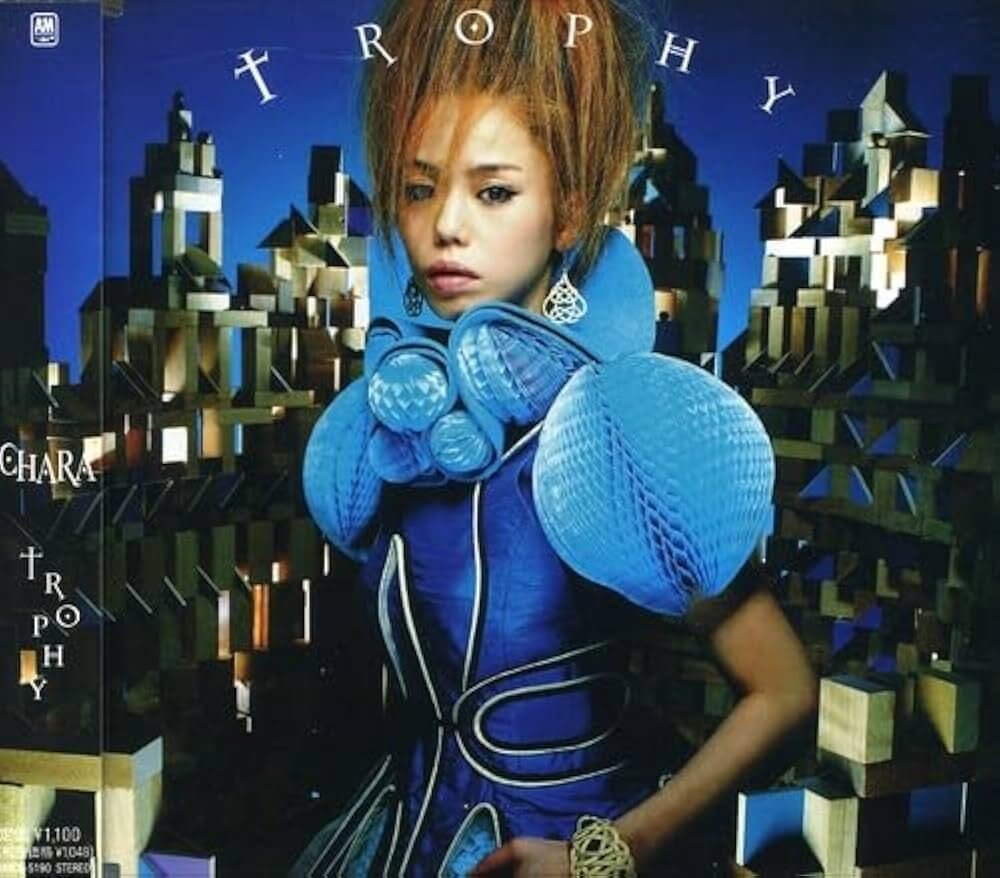

そして年が明けた2008年1月16日、シングル曲『TROPHY』が発売された。

実はこの曲はTOYOTA「bB」のCMで使われており、発売前からなんとなくメロディを耳にしていた。

青い夜空の下、うさぎの耳をつけた少女が遊園地を駆け回るという印象的な映像は、曲の世界観をより一層際立たせていた。

前回の記事でも紹介した「Spring」 2008年2月号では、『TROPHY』のリリースを受けてCharaが表紙を飾り、インタビュー記事も収録されていた。

『TROPHY』の青いジャケットと紐付けて、この号の表紙も青にしたのだろうか。

付録のAnother Editionのフリース靴下(すぐに毛玉ができてボロボロになった記憶がある)も青と黒のストライプ柄だった。

もしこれらがすべて「青」の繋がりによるものなのだとしたら、とても素敵な計らいだと思う。

淡くてアンニュイな『honey』の世界

2008年6月25日、前作『UNION』以来、一年四ヶ月ぶりとなるアルバム『honey』が発売された。

高校受験、そして中学生活を終え、私は高校一年生になっていた。

『honey』の一曲目は『Sumire(Intro)』から始まり、それにシームレスに繋がる形で『TROPHY』が流れた。

ジャケット写真の少女はCharaの娘「SUMIRE」だった。

淡い光が差し込むこのジャケットの世界観は、オープニングの二曲の雰囲気にとてもマッチしていた。

そして、ジャケット写真に写る少女の瞳はどこか憂いを帯びていて、私の心を掴んで離さなかった。

その瞳には、私自身の心の奥底に潜む、何かを映し出しているようにも感じられた。

ねぇ、つかまえてよ 大好きな 人の為に 生きることで

それができない 大きな壁 青い鳥は 守ってくれるの?

駆け出して 今 ここから いつまでも 風を あつめて

これからの 君に あげるから頬笑んで 見せて Yeah

(あわせたい)

CharaとYUKIの影響も相まって、この頃の自分の好みは、淡いもの、ガーリーなもの、そして、どこか翳りのあるアンニュイなものに変わり始めていた。

中学生の頃読んでいた『non-no』は読まなくなり、好きなブランドが掲載されることが多かった『Spring』をメインで読むようになっていた。

左から2008年3月号、4月号、5月号

実家にて発見し、カバーだけが生存していた

蜷川事変2008

華やかで明るい光よりも、どこか陰影のあるものに惹かれるようになった経緯は、高校一年生の夏に起きた、ある出来事まで遡る。

自身が歩んできた土台に大きな変化が訪れた、この地殻変動のような現象のことを、私は勝手に「蜷川事変2008」と呼んでいる。

「蜷川事変2008」は、立て続けに起こった二回の事件から成る。

まず、2008年8月23日。

仙台駅前に「仙台PARCO」がオープンした。

元々あった「第一ビル」という建物の跡地で、2006年頃から解体が始まっていた。

https://today.sendaipics.com/2020/06/24/post-2537/

この仙台PARCOのグランドオープンに合わせて開催されたのが、蜷川実花写真展「蜷川妄想劇場」だった。

これが「蜷川事変2008」の第一事件だ。

この展示は「妄想」をテーマに、蜷川実花が男性俳優・タレントらを独特の世界観で撮り下ろした、いわば「女子のためのグラビア」展だった。

加瀬亮のファンであった私は、mixiの加瀬亮コミュニティでこの情報をゲットし、この機会を見逃さなかった。

加瀬亮を意識したのは、『ハチミツとクローバー』(2006年7月22日)で真山役を演じた時だった。

特に、主演作である『それでもボクはやってない』(2007年1月20日)を観て、独特な存在感に強く惹かれた。

当時はインタビュー記事を見つけては雑誌を切り抜き、何度も読み返していたと思う。

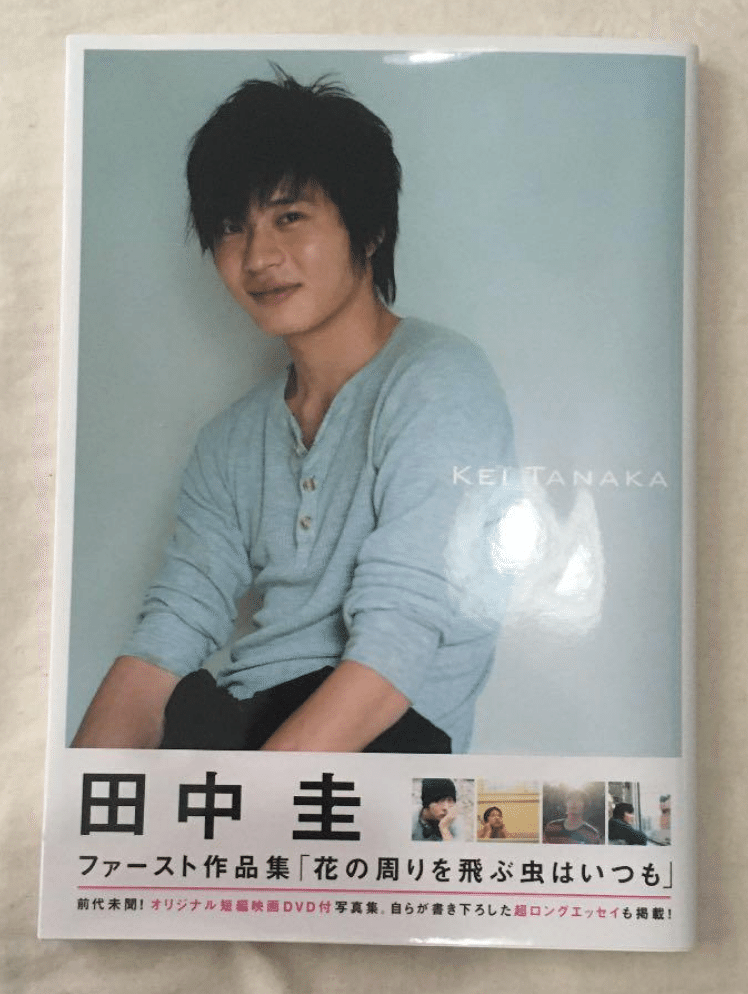

しかし、中学生の頃の私は、どちらかと言えば「田中圭」に夢中だった。

受験勉強で辛い日々を送っていた時、彼の明るい笑顔が私の励みになっていた。

2008年2月13日発売の、田中圭ファースト作品集『花の周りを飛ぶ虫はいつも』(DVD付き)は、地元のヤマト屋書店で予約した。

今思えば、すぐに開封して受験勉強の糧にすれば良かったのではないかと思う。

当時は謎の自粛モードが働き、「受験が終わったら、この写真集とDVDを見る」と自分に約束し、きちんとその約束を守っていた。

今の自分だったら絶対にできない、至難の業だ。

しかし、高校に入って映画をたくさん観ているうちに、私は再び加瀬亮の飾らない魅力に惹かれるようになった。

彼の役は、いつもどこかぼんやりしていて、掴みどころがない。しかし、その掴みどころのなさが、当時の私を惹きつけてやまなかった。

PARCOで行われた蜷川実花の写真展は、そんな加瀬亮の別の側面を見せてくれた。

妖艶で、耽美で、退廃的で、どこか危ない。

華やかでヴィヴィッドな色彩と、どこか暗く物憂げな影との対比が、私の心を強く揺さぶった。

それはおそらく、私が今まで感じたことのない感情だった。

この写真展は、加瀬亮に対するセクシーさ、そして退廃的な世界の美しさを心に芽生えさせ、私の美意識に大きな変化をもたらした。

それから約一ヶ月後。

その世界観をさらに深化させるようにして、9月20日、蜷川幸雄監督の『蛇にピアス』が公開された。

これが「蜷川事変2008」の第二事件である。

『蛇にピアス』は金原ひとみの同名小説を映画化したもので、その映画の主題歌として制作されたのが、Charaの『きえる』という曲だった。

腕を包む 濕った空氣 息がつまる 熱い空氣

汗に塗れた手 窗につけて 背中が視線 感じていた

そっと 突き刺さって犯した 私を見つめる私

あの時の 二人の熱

もういられない 目を閉じて 搖れて 落下する

この青空 飛行機 飛ぶ鳥も 搖れる木も

信號も 雜踏も 全部 多分噓でちがう

そこにはずっとなかった

そっと 突き刺さって犯した 弱くて甘えた 狡い手

あの時の 二つの聲

本當なのか 噓なのか 分からず 消えていく

きえた Yeah また 夜が 朝に 消えてったの

暗闇に放って いなくなった私を消し去って

この腕の痛みさえも いつか私を捨てていく

だから やめないで

ここには誰もいない

映画の中で描かれる痛みを伴う美しさは、写真展で感じた感情をさらに深化させた。

『きえる』はその感情に言葉をつけたかのようだった。

この曲は、2008年9月24日発売のEP『Kiss』に収録され、『Kiss』は歌詞違いのアナザーソングだった。

先に『蛇にピアス』を観に行ったのか、先にMVを観たのか全く覚えていないが、当時、この『Kiss』のMVを狂ったように再生していたことは鮮明に覚えている。

キスでとめて。 私と夜を やさしい恋を手に入れたの

何のために たちどまるの? 形はなくて わからない

あるよ。 とまらずにあるよ 離してあげるよ いってよ

あの夏と どこにいるの?

本当の私とそばにいて 守れる? あの黄色い蝶

みつめあって編むの この恋をもっと編むの

とまどいをもっていたいな...

不安をなんでうめるの? 抱きあって編むの

ないよ。 欲しいものがないよ 君以外ないよ ごめんね

あの夏と どこにいくの? 不安で放しそう...こわい

だって溺れる あの黄色い蝶

消えない 消えない 消えないでね

こぼれるわ そっと

そばにいて そっとね 消えないで

あの夏と...どこにいるの? 本当の私とそばにいて

守れる? あの黄色い蝶

平気よ 風がいっぱい

このように、「蜷川事変2008」は、単なるエンターテイメント体験にとどまらず、私の内面を大きく揺さぶる出来事だった。

私は、それまで当たり前だと思っていた価値観に疑問を持ち始め、自分自身を見つめ直すようになっていった。

深淵を覗く、孤独な少女たちの肖像

こうした変化を完全に決定づけたのは、高校一年生の秋頃、地元のTSUTAYAで借りた二本の映画だった。

ソフィア・コッポラの『Virgin Suicides』、そしてルシール・アザリロヴィックの『Ecole』(Innocence)だ。

運命の導きかのように、それらは私の心を深くえぐり、世界を一変させてしまった。

『Virgin Suicides』の五人姉妹は、まるで絵画の中に閉じ込められた蝶のように、美しく、悲しく、儚さの象徴として存在していた。

彼女たちの美しさは、世間から見た華やかさとは無縁の、静謐で内向的なものだった。

『Virgin Suicides』は音楽も魅力的だった。

映画で流れたメロディが耳から離れず、すぐにTSUTAYAでサントラCDをレンタルしたのを覚えている。

そして、『Ecole』も同様、閉ざされた少女たちの世界を描き出し、私をさらなる深淵へと誘い込んだ。

作品に漂う不気味さ、残酷さ、そして少女たちの幼さと対極的な老いや死といったイメージの羅列は、禁断の扉を開いてしまったような衝撃があった。

正直、あの頃これらの作品と出会っていなければ、私はもっと平穏で真っ当な日々を送っていたのかもしれないと考えたこともある。

蜷川実花の写真展、蛇にピアス、きえる、Kiss、Virgin Suicides、Ecole……。

それらは連なる暗号のようにして私を深淵へと誘い込んでいった。

そこには、孤独と切なさ、そして美しさが共存していた。

静かな湖の奥底に沈む、美しくも危険な宝石を見つけてしまったような、不思議な感覚が残った。

次回へ続く

スキ・コメント・フォローなどいただけますと、たいへん励みになります。

最後まで読んでいただきありがとうございました!