長嶋有『ねたあとに』(アントン・チェーホフ『子どもたち』を引用した部分の保坂和志『小説の自由』からも)

今日は長嶋有の『ねたあとに』を紹介する。まず言っておくといいやいいやで書いていった結果、今回超長いです。8400字くらいあります。どうぞ引用部分だけでも、また数回に分けてでもおつきあいください。

前回『イワン・デニーソヴィチの一日』で、囚人の一日をおってるだけ、すじは大切でないという話をしたが、今回の小説は筋金入りですじがない。“すじがない小説界″でもかなり上位(?)にくるのではないかと思う。それなのにこの小説、文庫本で400ページもある(そしてそんな小説にも関わらず朝日新聞に連載された、しかも一文目が『久しぶりに豊満な胸というものをみた。』だよ。長嶋有おそるべし)。なにがかかれているかといえば、山荘に大人の男女が集まって、ゲームしたり、おしゃべりしたり、布団を干したり、お茶を入れたり、またゲームしたり、という生活ぶりだ。

そんなこと言われても全然ピンとこないだろう。ということで早速引用する。引用するのは最初の方にでてくる夜の場面。登場人物は著者の分身であるコモロー、コモローの友人で語り部の女性、久呂子さん、コモローの父のヤツオ(おじさん)、ヤツオの店の店員の友人であるアッコさんの四人。四人はコモロー一家が所有するナガヤマ山荘の居間にいる。文庫17ぺージ

大きな蛾が、また牌を撫でにきた。

「駄目だ、ない」おじさんは、探すのをあきらめて立ち上がる。コタツには入らず、書棚とは反対の壁際に置かれたソファベッドに身体を投げ出した。ソファベッドには常に布団が敷かれている。ごろ寝用というよりは「寝る用」で、ソファとして使われているのを、昨年も含めてみたことがない。

「じゃあ、粉をふいてる方でやる?」

「あ、うん」コモローの問いにおじさんは生返事で、寝たまま手をまさぐるように動かしている。

「お茶ー」アッコさんが湯気の立ったカップを二つ持って現れた。台所兼食堂と、この居間とをつなぐ口は二ヵ所あるのだが、茶漉しを手に声をかけてきたときは奥の台所側から顔を出し、今度は食堂の、コタツに近い方からの登場だ。

アッコさんはお茶をこぼさぬようゆっくり動いた。コタツまできて、天板が二種類の麻雀牌で埋まっているのをみて一瞬ためらい、一つを天板の端に、もう一つをさしのべた私の手に渡した。

「ありがとうございます、すみません」紅茶のカップだが、マグカップみたいに大きい。

「いーえー」アッコさんは残りのお茶を取りに戻った。健康的な二の腕を間近にみせられ、コタツ布団に脚を奥まで差し入れている自分が恥ずかしくなる。

頭上でチンチン、とかすかな音が鳴り、天板の上でも影が動いた。さっきの蛾が白熱電球(直視するとまぶしい)と白いお椀型のかさに、交互にアタックしている。あれをみるのも久しぶりだ。ああいう、電気のかさも。

蛾は室内干しされた洗濯物と電球とコタツの天板のあたりを忙しく移動している。

覇気のないおじさんの手にカップを渡し、もう一つ、自分の分のお茶を手に戻ってきたアッコさんはこっちを指差してアハハーと笑った。

やはり――高地の夜とはいえ――真夏にコタツはこっけいだろう。

「それ、ウケる」だが、アッコさんが笑っていたのは天板だった。

「小さいですよね」

「それに焦げてるし」そういえば天板は、ところどころ黒ずんでいる。ねえ、なんで焦げてるの。コモロ―の方をみるが、さぁ、と知らないだけでなく興味すらなさそう。

アッコさんは「超寒い」といって、寝室に上着を取りにいったので、なんだかほっとする。

「それさ、洗ってみるか」手渡されたカップの置き所に困ったか、おじさんが半身を起こした。半身を起こしたところで、腰のあたりに置かれていたリモコンが視界に入ったらしい。手にとってテレビをつけた。

「それって、なに」コモロ―はおじさんをみずに問い返す。テレビが部屋の奥を少し明るくした。

「粉ふき牌」そうはいったもののテレビがついたから、立ち上がるのはやめにしたようだ。居間の中央の、置き炉と呼ばれる低いテーブルまで手をのばし、端になんとかカップを置くと、また元通りに寝そべってしまった。私の座っているところからは室内干しされたバスタオルが邪魔をして、テレビの画像は半分もみえない。屋外用の緑色の物干しが、居間の長押から長押にかかって斜めに横断していて、Tシャツやバスタオルが一日干されているのだ。

できるだけ長く引用してみた。

まず語り部である久呂子さんは居間のコタツに座っている。頭上には蛾がいる。また居間の長押から長押へ物干しがかかっていてTシャツやバスタオルが干してある。その奥でテレビがついている。久呂子さんの位置からはバスタオルが邪魔でテレビは半分しかわからない。ヤツオがソファーベッドに寝転がっていて、アッコさんは居間に立っていて、寝室に向かったのはわかる。だが、これだけ読んだのではコモローの位置すら定かではない。

わからない点を補足する。

最初のページから順に読んでくると、コモローと久呂子さんが向かい合ってコタツに入っていること、コタツの天板は十センチ四方ていどと小さくて、四方すべてにコタツ布団だけの平らな余りのスペースができていること、天板にはいま麻雀牌が大量にのっていること、麻雀牌はどれもカビてるのでヤツオは麻雀牌を洗おうかとソファーベッドから腰を上げかけてまた下していることなどがわかる。

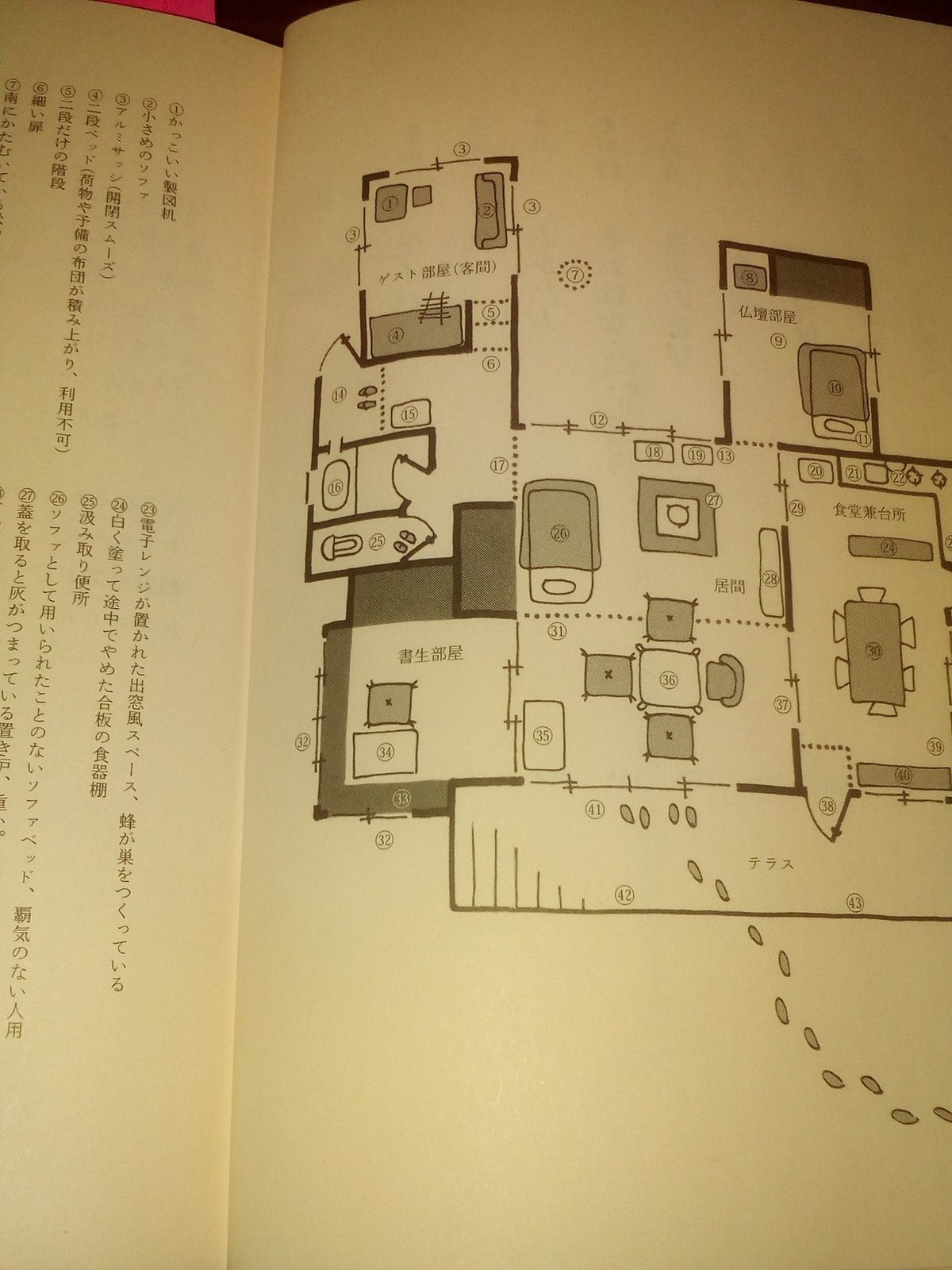

これだけ分かると大抵の小説では状況説明としては十分(というか大抵ここまでも説明されない)ということになっている。だが、この小説では順に読んでいくとコタツのどの席にコモローと久呂子さんが座っているかまでちゃんとわかるようになっている。それは家の間取りがきちっと決まっていて、どの場面で誰が家のどこで何をしているのかがきちきちっと決められているからだが、まずは下に小説の始まる前のページに示される間取りを引用する。

中央下らへんがコタツがある居間。居間の左上にあるベッドみたいなものがソファベッド、中央下らへんにコタツがある。分かりにくいがソファベッドの奥、居間の上辺の壁にある二つの小さな長方形のうち右がテレビだ。

この地図と引用した箇所(+それまでのページ)から四人の位置関係について何がわかるだろう?

おじさんはソファベッドに寝ころがってテレビを見ているのだから、頭はコタツの方、足はテレビの方を向いている。アッコさんはコタツのそばにきてから服をとりに、写真左上のゲスト部屋に移動する。コモロ―と久呂子さんはどこか? 久呂子さんは半分テレビがみえるのだから、写真でいうとコタツの周りにある左、右、下のどれかの席ということになる。そして久呂子さんが左席なら、コモロ―は向かいにいるのだから右席、久呂子さんが右席なら、コモロ―は左席、久呂子さんが下席なら、コモローはテレビを背にした上席となる。だがこれまででた情報ではここまでだ。

久呂子さんの場所の特定には二つの情報が必要となる。一つは19ページの終わりの方にある、「アッコさんはジャージ姿になって戻ってきて、コタツには入らず、ソファ脇の古い籐椅子に腰掛けた。」という情報。上の引用で着替えにいったアッコさんは戻ってきてソファベッド脇の籐椅子にいる。もう一つの情報はつぎに引用する、ケイバという麻雀牌を使ったゲームの場面のなかに埋め込まれている。34ページ

「続いてタケホーキ」コモローも実況口調。次をめくる。今度はサンピン(小説では牌の柄のイラスト)。また三枠がトコロテンだ。

「よしっ」おじさんは寝ながら握り拳を作った。

それから何度か牌を押し出してめくってを繰り返すが、私のコフキパイはいつまでも出てこない。"ゲートイン’’したまま。

「お尻からゲートインしたんじゃないの?」

「うそ」

蛾が巡回のように、また卓上を撫でていく。お茶の置き場所に困っているらしい、アッコさんはコタツの布部分に手をのばし、カップをそっと置く。

「誰が考えたの、この遊び」

「さぁ、小さいころからやってたよね、これ」解答を求めるようにコモローはおじさんをみる。

「誰のアイディアだったかなあ」特にこの家のオリジナルというわけではないみたいだが、これまでみたことがない。

「なんか甘いものないの?」とアッコさん。

「ビスケットが少し残ってたかも」

「食べたい」あるときいて嬉しそうというよりは切実そうな声音。

「優勝馬の馬主にビスケット謹呈」おじさんが提案し、アッコさんの目の色が変わる。

「私の馬は?」アッコさんは籐椅子から畳に降りてきた。私の背後から卓上を覗き込む。

「出足は悪いね」

「差し馬かもしれないから」おじさんが慰めるうちにコモロー、次をめくる。イーピン(小説では牌のイラスト)。次はナン(小説では牌のイラスト)。

「サシウマってなに」次はチーソウ(小説では牌のイラスト)、コモローは牌のめくり方も調子が出てきた。本当の麻雀で牌をツモってくるときと似た感じで、腕の動きに妙なひねりがある。チーソウ(小説では牌のイラスト)の次はペー(小説では牌のイラスト)。その次はスーピン(小説では牌のイラスト)。

「きた、ヨビコウきたよ、岩崎厩舎!」

「きた?」意味が掴めないでいるようにみえたアッコさんが、自分の馬が走り出して笑顔をみせる。しかしすぐに低い声で悲鳴をあげた。

「やだ、虫が!」コタツ布団の裾野のあたりをアシナガグモが移動して、アッコさんの方に近づいている。

アッコさんはヤダ、ヤダといいながら籐椅子に戻り、狭い座面に体育座りになった。

求めていた情報は「アッコさんは籐椅子から畳に降りてきた。私の背後から卓上を覗き込む。」だ。これで久呂子さんがコタツの左席にいる(コモローはコタツの右席にいる)ことがわかった。

引用したゲームの場面は結構とっちらかった感じがする。キーポイントはアッコさんだ。アッコさんがしゃべったり(「なんか甘いものないの?」)、動いたり(アッコさんは籐椅子から畳に降りてきた)することで、コモローとおじさんの掛け合いによるケイバ実況が攪乱されて、読者の意識があっちゃこっちゃに飛ぶようになっている。

『ねたあとに』ではどの場面もたいてい三人の人がいて、こういうことを繰り返している。つまり、ある場面を描写していても、別の要素(人なのか、ものなのか)が入り込んできて、読者の意識が一点に集中しないというか、いろんな方向に読者の意識を拡散させ、読者を常に飽きさせない工夫がなされている。

この点についてチェーホフの『子どもたち』を引用して詳しくみていく。

あの小説でもたくさんの子どもたちが運動するさまが描写され、意識があっちゃこっちゃに向かう。すじもなければ特に作者が訴えたいと思われる意見も見当たらないという点もあの小説と共通する。それで『子どもたち』の情景を引用して述べたいことを考えると、保坂和志の『小説の自由』と被るということに気がついた。と書いたがそれはおかしくて、もともとそこから影響をうけてるんだから当然だ。そこで、チェーホフごと引用することにする。文庫本の『小説の自由』64ページ、『子どもたち』冒頭の引用から

パパもママもナージャおばさんも留守でいない。みんなは、灰いろのお馬に乗って行き来するあの年とった将校のところの洗礼式に出かけている。その帰りを待ちながら、グリーシャ、アーニャ、アリョーシャ、ソーニャ、それに料理女の息子のアンドレイが、食堂のテーブルにむかってロトー遊びをしている。ほんとうはもう寝る時間なのだ。けれどもママから洗礼を受けたのはどんな赤ん坊だったか、どんなごちそうが出たかなどを聞かないうちは、どうして寝られよう。吊りランプに照らされたテーブルは、数字、くるみの殻、紙きれ、ガラスのかけらなどで斑模様になっている。遊びをしているそれぞれの子どもたちのまえには、数字札が二枚ずつ、その数字を隠すためのガラスのかけらがひと山ずつ置いてある。テーブルのまんなかには、一コペイカ銅貨の五枚のった小皿が白く見える。小皿のそばには、食べかけのりんご、はさみ、それにくるみの殻を入れるための深皿が置いてある。子どもたちは賭けごとをしている。掛け金は一コペイカ。ずるをしたら、すぐ仲間はずれにされる約束だ。食堂には、ほかには誰もいない。乳母のアガーフィヤ・イワーノヴナは階下の台所にすわって、料理女に生地の裁ちからを教えているし、いちばん上の兄の中学五年生ワーシャは、客間のソファに寝ころがって退屈している。

両親の留守に子どもたちが少しのお金を賭けてゲームしている情景の説明だ。この文章を読んだ最初の感想は、「わかりづらい」ないし「なかなか頭に入らない」ではないだろうか。思想書のような難しいことはひとつも書かれていないけれどなかなか頭に入ってこない。

いきなり人物名が列挙されていて、次にテーブルの上にある物が書き並べられているという要素の多さがこの文章のわかりづらさの原因で、これを理解(?)するには読みながら、読者の側で、イメージを作り出していかなければならない。

引用部をわかりやすくするために保坂和志の言葉を太文字にした。続いてもう一か所『子どもたち』が引用されている部分も引用する。『小説の自由』71ページから

チェーホフ『子どもたち』の情景描写はほとんど異物のように入ってくる。これは冒頭で、新しい要素が一挙に飛び込んでくるからそうなっているわけではなくて、この短篇全体を貫いている。たとえばこういう箇所――。

「そうすると、僕、もうやれないや」と彼(アンドレイ)は声を落として言う。

「どうして」

「どうしてって……僕、もうお金がないんだもの」

「お金がなけりゃ駄目だ!」とグリーシャが言う。

アンドレイは、念のためもう一度ポケットを探ってみる。パンくずと歯形だらけのちびた鉛筆のほかにはなんにも見つからないので、口をゆがめて、つらそうにまばたきしはじめる。いまにも泣きだしそう……。

「あたしがかわって賭けたげる!」と、ソーニャが、彼の受難者のような目つきを見かねて言う。「でも、きっとあとで返してよ」

お金が賭けられて、ゲームがつづけられる。

「どこかで鐘がなってるみたい」とアーニャが眼をみはって言う。

みんなは手を休め、ぽかんと口をあけて、暗い窓を見つめる。闇のむこうにランプの灯がちらちら映っている。

「そんな気がしただけさ」

「よる鐘を鳴らすのは墓場だけだよ……」とアンドレイが言う。

「どうして墓場でならすの」

「教会へ盗賊がはいらないようにさ。盗賊は鐘の音がこわいんだ」

「じゃあ何のために盗賊は教会にはいるの」とソーニャ。

「きまってるじゃないか、番人たちを殺すためさ!」

みんなが黙って一分ほどが過ぎる。たがいに顔を見あわせ、身ぶるいして、ゲームをつづける。こんどはアンドレイが勝つ。

「こいつ、ずるした」と、アリョーシャが太い声で出まかせを言う。

「うそだい、僕、ずるなんかするもんか!」

アンドレイは青ざめて口をゆがめ、アリョーシャの頭をぴしゃり! アリョーシャはぐっとにらみつけると、とびあがりざまテーブルに片ひざついて、しかえしに――アンドレイの頬をぴしゃり! ふたりはもう一つずつ頬を張りあって、泣きわめく。こわくなってソーニャも泣きだし、食堂はいろんな泣きわめく声でいっぱいになる。けれども、これしきのことでゲームはおしまいと思ってはならない。五分もたたぬうちに、子どもたちはまたキャッキャッと笑いあい、なかよく話しあっている。涙に顔は濡れていても、そんなことは笑うさまたげにはならない。アリョーシャはむしろしあわせなくらいだ――いざこざがあったのだから!

『子どもたち』は全篇を通して、グリーシャ、アーニャ、ソーニャ、アリョーシャ、アンドレイという五人の子どもがゲームをしている話だけれど、ゲームが主線になっているわけではなく、『暗夜行路』での主線と周辺という分け方で読んだら、ほとんど何も頭に残らないし、面白味もどこにも見つけられない。

この小説を楽しむためには、五人の子どもたちがそのときどきに何をしていて、何を見て、何を聞いて、何を感じ、何を言うのかに、いちいちそのつど焦点を切り換える必要がある。

さきほど書いたように、文字で書かれる文章というのは順次的・直線的であって、物理的な外見からいったら、『暗夜行路』と『子どもたち』には――ダ・ヴィンチの「最後の晩餐」と水墨による山水画のようには――違いないのにもかかわらず、読むときの印象はまるっきり違っている。大げさな言い方をすると、『子どもたち』では、書かれた文字を起点にして、こちらの注意が四方八方に飛び散るような感じがする。

私はここに小説という表現の真骨頂があると思う。小説とはまず、作者や主人公の意見を開陳することではなく、視線の運動、感覚の運動を文字によって作り出すことなのだ。作者の意見・思想・感慨の類はどうなるのかといえば、その運動の中にある。

ここにはとても重要なことが書かれていると思う。小説はまず運動を作り出すものだということ。テーマとか思想とかそんなのは二の次だということ。ここで書かれていることはそっくりそのまま『ねたあとに』にも言える。『ねたあとに』は視線の運動にあふれているというか、ほぼ久呂子さんの視線の運動と、それによってもたらされる人や山荘についての気づきが延々と綴られている小説だ。小説を読んでると、まざまざとどの情景も思い浮かべることができる。読者はまるで自分が山荘に招かれたかのように、久呂子さんの立場にたって山荘での滞在を楽しむことになる。

だが保坂和志がいっていることのうち、「作者の意見・思想・感慨の類はどうなるのかといえば、その運動の中にある。」の部分は一見どうも『ねたあとに』には当てはまらない(『子どもたち』についてもそうだけど)。どこを読んでも作者の主張が感じられないのだ。小説には著者自身の分身であるコモローが登場するし、引きこもりの弟のことや絶交してしまった出版社とのいざこざなど、コモローの一人称であったらならば、深刻になって、『作者の意見・思想・感慨の類』を述べざるえなかったであろう要素もあるのだが、この小説はそっちには向かわない。上に書いたように山荘に集う人々や山荘の細々としたことを本当に丹念に積み重ねていくだけだ。

じゃあ著者はそんな積み重ねをすることでなにをなそうとしているのか?

似たところのある小説が参考になるかもしれない。この小説と同じように家の細々としたことをそこに住む人の歴史も含めて書いた小説がある。保坂和志の『カンバセーション・ピース』だ。この小説には家に住んだ人や猫の痕跡は消えることなく積み重ねられていく、その様が丹念につづられている。読んでいるとそこにいた人や猫の存在が近くにいるように感じる。そのことをあの小説は描いている。この小説も同じだ。二つの小説ともに建物にまつわる情報を子細に追うことで世界を一から構築しようとしているようにみえる。今風にいえば、なんのデータも入っていないデータベースにデータをどんどん入れていくことで世界を作りだしているという感じ。

ただ『ねたあとに』が『カンバセーション・ピース』と大きく違うのは、主人公の内面が語られないことだ。『カンバセーション・ピース』の主人公はチャーちゃんという猫の死をうけいれられずにいて、それが家の歴史をおう動機となっている。大雑把に言えば、家にはチャーちゃんが残した痕跡も他の人が残した痕跡も全ての情報が残っていて、けっして消え去らないということ。そういう形での死が乗り越えられるのではないかということ。『ねたあとに』では、『カンバセーション・ピース』と違って著者の内面の葛藤は描かれず、著者が考えていることを知れる箇所は少ないが、この小説でも不変なもの、死後に残るものを考えていると思われる。二ヵ所引用する。

41ページはケイバをみて久呂子さんの思うこと

今、我々が皆この世からいなくなったら……。将来ここを発掘し、この卓を発見した考古学者は"分かる''だろうか。

四角く並ぶ物体の集合の、一カ所だけ飛び出ている理由や、列ごとに同じマークが並んだり、表裏の分かれている法則を。実況を無視し、じっくり眺めてみる。

分かる、という気がする。現場にいる我々以上に、後世の彼らは"意味''を真剣に考えるだろう。

もう一カ所50ページはコモロ―の発言を久呂子さんが思い出しているところ

「俺が寝た後に、皆がものすごく楽しい遊びとか会話をしていたら悔しいじゃないか」「翌朝、皆で俺の知らない昨夜の出来事について目配せとか思い出し笑いとかされたりしてみろ」それで、この山小屋では皆が牽制し合って、いつまでも寝ないのだ、と。

ここらへんに著者がこの小説を書いた動機があるという気がする。つまり著者はとびきりの寂しがり屋なのだ。自分が寝た後(死んだ後)にも楽しかったあの時、あの世界を残したいということ、終止ふざけたおしていても長嶋有は長嶋有なりに失われた時を求めているということだと思う。本当のとこは知らんけど!

ではまた!

いいなと思ったら応援しよう!