ACT.65『宗谷滞在〜音威子府編(後編)・豊富編①〜』

感銘

音威子府で、普通列車に乗車し宿で共に宿泊していた老人の女性と話に落ち合う。

かなりの高齢の方で、関東方面から来たのだと言っていた。最終的には宗谷岬を久しぶりに(この話に関しては30年か40年ぶりと言っていたような)目指すとの事であった。

話は上手く弾み、この列車では音威子府から先のすぐ近くの駅。筬島まで乗車して文化センターの方に訪問するのだという。幾つになっても元気発剌、そして自分の歩む道をブレない…というような芯の強い老婦人だったのは今でも忘れられない。

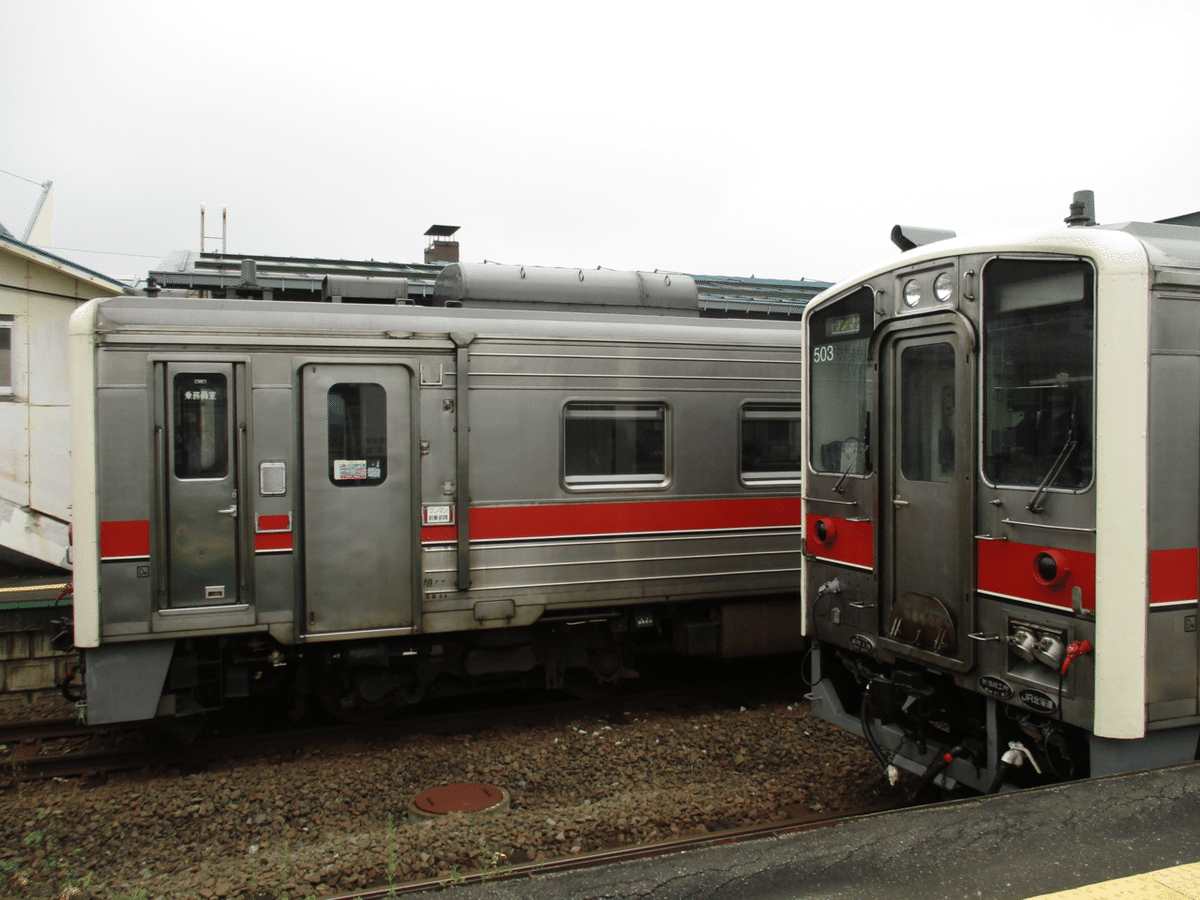

冒頭写真。撮影したキハ54形に揺られて、引き続き宗谷本線を稚内に向かっていく。老婦人と自分はキハ54形ご自慢のクロスシートには着席せずに、ロングシートに並んで座った。

「同じ列車なのね。」

「はい。豊富まで乗ります。」

この二言からのやり取りから紡ぎ出されたやり取りは、大きなものになった。

なぜ、宗谷方面を目指して老婦人が本線から凋落しかけた宗谷本線に遥々乗車し、ここまで来たのか。話を聞いていると、

「樺太系アイヌの方に会いに来た」

との話であった。

アイヌの血は北海道で脈々受け継がれ、北海道を中心に現在も発展している。白老で見かけたウポポイの存在。そしてJR北海道のアイヌ語もてなし。そうしたものは、現代の北海道で息を吹き返したアイヌの文化だ。

と、老婦人の話した

『樺太系アイヌ』

の人々は、もう少ない種族の(こういう分類は良いのか)民族だそうだ。筬島へ、その方々に会いに来たのだという。ただ、文化センターへ何を目的にされていたのかまでは聞けなかった。

「白老も今回、行きました。」

「ウポポイあったでしょ。行けた?」

「月曜日だったんです。」

「あらぁ。月曜日って事は休館日じゃないの。あそこは国の施設だから月曜日は休みなのよ。基本的に国の施設は月曜日が休みなの。」

「あはは。当初は考えてなかったものですから…」

「あとね、ウポポイの中は食べ物とか高いのよ。国の施設だし、外で食べるものと比べたら倍くらいするの。」

「そうなんですね…知らなかった…」

「また行ってごらんなさい。」

「はい。次はいつか!」

宗谷本線の山深い区間を走りながら、老婦人との会話は紡ぎ出されていく。筬島までは1駅なのだが、距離は相当だ。1駅なのか…?と錯覚するような時間を過ごした気持ちにさせられる。

そうした中で、自分にとっては大きく心を揺り動かされる言葉を聞いた。今でもこの言葉は、鮮明に記憶している。

「北方領土ってのはね、今ロシアのものでしょう?そして、それを返せって言ってるじゃない。でもね、それを簡単に返せって言っちゃダメ。北方領土を返してほしいと願うのなら、和人じゃなくてアイヌの人々が北方領土を返してって動くべきなの。今の日本はダメ。」

「和人ですか…」

「そうよ。今の日本は和人が中心なんだもの。アイヌも琉球も、昔は民族たちの物でそこを和人が勝手に自分達のものにしちゃったんだから。」

自分の中で、この

『北方領土を単に返せと訴えるのではなくアイヌの人々が訴える事』

というのは、大きく身に刺さった物だった。

宗谷方面だけではなく、アイヌの人々は北海道でかつて至る場所、生活をし暮らしを形成した民族であった。と、ここまでアイヌが北海道に纏わる…というのは自分でも薄く自覚した事であったが、まさかその話が北方領土にまで至りロシアとの国際問題の視野を広げる課題になるとは思わなかった。この話には大きな感銘を受けた。

幼少期に、父親と訴えの看板を眺めたのが北方領土奪還を知ったキッカケだった。街の中、普通に記された物であったが幼少期の自分は何気なく父親に質問し

「北方領土って何?」

と何気なく父親に聞いた思い出が残っている。その何気ない質問が。何気ない家族の会話が、世界情勢の大きな問題を覗くキッカケとなった。

あの幼少期の自分に。ここまで大きく感銘を受けた話を成長して聞けると伝えたらどう思うだろう。

まだ小さくて幼くて、全てを理解できる人間ではなかった幼少期だったが、

『自分の思考を変化さす特別な人』

として大きな門戸を開いてくれた人との出会いは、一旦戻ってでも伝えたいものである。

筬島の駅に到着した。

「ありがとうございました。」

「気を付けてね。学生さん?」

「…違います。(汗・笑・焦」

ここで老婦人と別れる。老婦人は運賃箱付近にいる運転士に会釈をし、そして運賃を払って筬島の貨車駅舎を通り、自然深い集落の中へ向かっていった。

「アイヌか…」

自分の中にある、これまで学んできた社会科の話。そしてこれまで授業を教えてくれた社会科の教師とのやり取りが頭の中に反響した。

キハ54形は、引き続き変わらない加速で稚内方面に走り出す。既にH100形が周囲に見えなくなって幾時間かが過ぎたが、もう自分の感覚はこのステンレスな車両に慣れていったのだった。

宗谷本線の自然的な景色。そして牧歌的な車窓に旅路は、見ていて気分が洗われる。

そして、ここまで来て感じるのは

「よくこんな場所までやってきたなぁ…」

と思う我ながらの感嘆だ。既に札幌も旭川も背にして、最北の稚内を目指す。そしてその中にある、廃駅に自然の中を軽く掻き分けたように存在する集落。宗谷本線は壮大で、自分が乗車した中でも感情に直接深いものを届けてくれるような路線であった。かつてはこの区間に急行列車の宗谷が走り、キハ400に乗車しての鉄道旅の良さに感動をたっぷりと凝縮したような列車が走っていたというのだから、乗車してみたいものだった。勿論、現在乗車しているキハ54形も国鉄車両として旅路の演出に欠かせない車両なのだが。

急に老婦人の話に戻ってしまう…のだが、

「筬島って何があるんや?」

と少しだけ調査をしてみる事にした。すると、この筬島には

『北海道命名之地』

と記された記念碑があるようだった。その横には解説板として、

『北海道命名ゆかりの地』

として記念碑が並んでいるそうだ。

この筬島と北海道の単語誕生がどう起因しているのか。それは、遡って江戸・明治付近まで向かう。

松浦武四郎…という人物をご存知だろうか。北海道やアイヌ関係の世界では知名度の高い人物なのだが、基本的にはスルーされる事が多い江戸時代の歴史人物である。彼は探検家として、蝦夷地(当時の北海道)の研究調査を自らの足も含めて熱心に行っていた。

その松浦の記録の一部に、『天塩日誌』というものがある。安政4年に天塩から石狩川上流まで松浦が調査し、その内容を書き記しまとめたものだ。天塩日誌は詳細に当時の様子を記述したもので、過去の天塩川流域の記録が詳細に記されており、大変貴重な資料として今日まで受け継がれている。

松浦と筬島の関係は、ここからだ。

天塩日記に関する調査を一段階終え、筬島付近でアイヌ集落に立ち寄った。(アイヌ語でコタンと呼ぶそうな)その際、

「カイナーの意味とは何か」

を筬島付近で収めていた長老、アエトモに質問した。その際、

「カイとはこの国に生まれたもの。そしてナーとは敬語である」

との教えを貰い、これを記録した。

時が流れて明治2年。松浦は蝦夷地の改称に先立って開拓判官になっていた。その際、松浦は

『道名の義につき意見書』

を明治政府に提出した。その中には、

日本の北にある『カイ』・旧領土を指す『道』を付け、『北加伊道』として発想し、コレを込みにした六道名案を由来として記している。

そして、この中で『北加伊道』を基にして現在に至る『北海道』が誕生したとされている。

筬島は、そうした松浦の記録。天塩日記の記録などを元にした中での調査でこの付近と推定され、現代に至るまで北海道発祥の地として語られる事になったのだ。

ぼちぼちです。

幌延に到着した。

幌延では、列車の行違い待ち…も含めて、長時間の停車があった。普通列車の長時間停車に関する概念などを知ったのは四国での2、3年間での出来事だったのだが、もうすっかり慣れてしまった。最北の本線を駆け抜ける為、列車はゆっくりと小休止する。

この駅では、自分と同じように旅での乗車と思われる乗客が列車を降車して様々に右往左往していた。ホームには旅人が様々な記念の写真を撮影したり、中にはトイレに向かう乗客もいる。長い長い道となる稚内まで、乗客も羽を伸ばすのだ。

幌延に到着したのは、10時33分。そして発車の時間は10時56分だ。一体何をしようか…かなり長い停車時間を活かすに、どうしようか列車の撮影をしつつ思念した。

ここまで来ると、列車の数もかなり減る。

道北の数少ない鉄道として。そして最北の幹線とhして使命を全うしているも、その本数は上下合わせたとしても20本に到達するか否かだ。

現在の列車も、この幌延の中心部では貴重な交通の便である。しかし乗客は夏の観光時期という事。そして鉄道主役ではない街の性質として、観光客ないし旅人の移動が精一杯になっている。

曇天の駅の中に、列車が停車し20分程度の休憩時間をのんびりと過ごしている。

しかしながら写真の中にフレームインする跨線橋が、名寄に音威子府に非常に情緒を感じさせそしてその年季がただならぬ威容を発している。鉄道の威厳、そして鉄道の刻んだ歴史。鉄道の佇む芯の強さ…様々な事を感じさせる。

現在では観光時期ないし帰省時期などでしか観測されないが、急行列車に長距離を走破する列車たちの往来する時期には、この跨線橋にも更なる息吹が舞っていたのだろう。

しかし現在は、数少ない鉄道の利用客。そしてこの街を訪問する人々に手を振る、静かなランドマークと化した。再び、この跨線橋に幌延中心の鉄道が開花し活性化を迎える事は来るのだろうか。

かつては、今では語り草になってしまったダークな色調による気動車急行、『宗谷』などを中心として急行列車も…と話を記したが、現在宗谷本線で各駅に停車し、その寂しくなった鉄道に一瞬の光を差す宗谷本線の主力車両・キハ54形も車両としては…になるが、随所に急行形のような面影を感じ、車両に乗車している体感としては急行列車に乗車しているような時間を過ごす事が出来る。

北海道での長時間走行。そして、車両の走行環境に対しての防寒・防雪の対応がこの車両に対する『急行形』の雰囲気を更に盛り上げる結果となってしまったのだが。

かえって、それが急行列車に長距離の廉価な優等列車に慣れない現代人には大きな衝撃と感動を与えてくれる。しかしここまで普通列車に至れり尽くせりな感覚で良いのだろうか。

…まぁ、車両としては最終的に釧路方面での優等列車としての活躍。現在でも宗谷本線では列車の車両トラブルなどで快速列車扱いされて特急列車の代走を経験するくらいだから、それは良いのだろうか。まぁ。

急行時代を考え、そして釧路方面での快速運用を考えれば宗谷本線での活躍する仲間は知らず知らずの大出世である。

さて。この幌延駅での長めな停車時間。少しだけ考えが過ぎったので実行に移していく事にした。キハ54形の撮影に記録も十分楽しいのだけれど。

ま、ぼちぼち列車の旅を楽しんでいく休息って事で。

壮大コレクター

改めて撮影した写真から、幌延駅の跨線橋を見る。手作り感…?というんだろうか。何かさり気ない気持ちに温かさを感じた跨線橋を車内から仰ぎ見た。

しかし名寄・小樽方面などにある耐雪用のドアは設置されていないのがこの跨線橋の特徴であった。設置してしまえばそれだけで跨線橋の維持に支障が出るのだろうか。それとも、元からそうした慣習のない時代に架けられた跨線橋なのだろうか。年季を近付いて撮影するとよく感じる。

さて、この駅では長時間停車を利用して駅のコレクションに励む事にした。

10分近くの時間があるので、もう実行する事と言えばコレしかない。そして自分の蓄積した行動からして、コレを実行に移すしかない。

そう。『北の大地の入場券』を買い、フリーきっぷに下車印を押してもらう事だ。

『北の大地の入場券』に関しては、既にこの場所に来るまでも音威子府などで購入済みであり、帰ってから束が少し出来上がる位までには貯まった。この幌延でも販売している。

幌延での販売は、1枚と1枚を繋ぎ合わせた状態で長い短冊状になっているのが特徴だ。収納には少し困ったのだが、なんとかクリアファイル内には収まる大きさだったので最終的には助かった。

幌延駅の『北の大地の入場券』は、俯瞰で撮影された平野を征くキハ54形の走行写真にキハ54形の走行シーンがセットされたものであった。

裏を捲ると、地図に幌延町の駅の情報などが記されている。この

『地図が成立する事』

が自分の入場券購入に向けた情熱を加速させる要因になり、道内で隙あらば購入していくキッカケになるのであった。

この『北の大地の入場券』。イチバン南では北海道を飛び越えて青森県は『奥津軽いまべつ』にもあるので、非常に行動力と足の手段が試される入場券だ。中には入手に日程や時間調整などを綿密に組まなければ入手不可能な駅もあり、入手までのハードルを上げたりとコレクターの魂には火が付く。

この北の大地の入場券詳細…に関しては筆者の別連載。『著者近況』をご覧いただきたい。(ステマかな)

財布の僅かな硬貨が入場券に変化し、ウッキウキの状態。僅かながら、北海道土産を拾っていく。駅には観光協会もあり、土産の購入をするのなら向いている場所…ではあったが、いかんせん向かうにも微妙な時間だったので諦めた。

ちなみに、『北の大地の入場券』、前駅の音威子府はというとコレも2枚組の長短冊状で、1枚は自然の中を走るキハ54形。そしてもう1枚に関しては何とコレが驚きであり、JR東日本から出張運転した『びゅう風っ子』を道内のキハ40形と併結し、宗谷本線を

『風っ子そうや号』

として運転したものを運転停車中に撮影したものだった。

「出張運転に来た臨時列車が入場券の表紙を飾るのもアリなんやな…」

とそんな事を思ってしまった…のだが、気になる方は是非とも絵柄の検索。そして近々訪問がある方は是非とも音威子府で入場券を購入してほしい。(道内に貢献?)

幌延の駅は、かつて国鉄職員の集う場所であった。この駅には、現在は廃止されてしまったがこの宗谷方面に向かう少し前に向かった場所。留萌方面とを鉄道でこれまた結んでいた『羽幌線』の起点駅であったのだ。

昭和36年には駅員の定数が四十九人…とそれはまた全盛期の鉄道の活気を、この町も残していた。街の鉄道紹介の記述にもこの事実は記されており、相当この駅の重要だった重さ。そして人々の集う活気が伝わる。現在は駅員の息も薄くなり、10人にも至らないのだという。

…とこの写真から何を感じ取って欲しいのか。

それは駅員の往来した時期。国鉄職員たちの生活によって支えられていた時期に記された標識の証を発見した事、そこからの国鉄時代の思いにある。

国鉄時代、実際に線路に降りて仕事をする経験や役職がどれだけ存在したかは自分でも想像の域だ。そしてまた、その情景は自らの想像でしかない。

しかし、ここに重厚な制服。またナッパの服を着た機関士たちが、かつては鋭い眼差しで線路の安全を確認し、この大地に根ざしていた面影は現在でもしっかりと伝わる。

自分は保存車の影響で、国鉄の世界に国鉄の輸送や人間の営みを知る興味を得た。

気付いた時には車窓越しであったものの、この写真を反射的に撮影しており心の奥底でニヤニヤニヤニヤしていたものだ。

「ここに国鉄の幻影を見た…!」

その思いだけで、自分の感動は満たされたのだった。

「安全ヨシ!列車!オォォラァイ!」

そんな時代、この周辺はどう見えたのだろうか。

当て嵌めた幻影に、自分の想像の職員を投影する。

◯◯の日本一です?

列車は停車時間を経て、そのまま稚内方面に走り出した。まだもう少し、乗車する宗谷本線での旅路は続く。

列車は下沼駅に到着した。

勘の良い方ならきっとお分かり、『貨車駅舎』の登場である。

貨車駅舎…というコンテンツに関してはこの北海道連載の記事内で少しだけ紹介しているので、また参考にご覧いただきたい。

北海道では当然、鉄道の衰退は著しい。そしてまた、駅の衰退もその中には付随する。

北海道に多く存在し、メジャーになった貨車駅舎の多くのデザインはこのクリーム系の白にグレー調の青を鉢巻のように巻いたスタイルであった。しかしその駅舎に関しても、廃止や廃線で多くの姿を消している。中には駅舎維持の為にリニューアルを受けた駅もあり、このデザインが残る事は貴重だ。

が、下沼駅はそのデザインを昇華させ残しつつ、貨車駅舎の個性を現代に伝える存在だ。

下沼駅は、幌延町のキャラクターとしての役割も果たしている。

駅舎には顔が描かれ、その描かれたキャラクターが下沼駅でのキャラクター、また幌延町でのキャラクターになったのだ。名前を『ぬまきひょん』という。キャラクターが誕生したのは、平成28年の事だった。

下沼駅の個性、貨車駅舎として『かつては動いていた』という事をプロフィールに上手く織り交ぜ、下沼駅のキャラクター、『ぬまきひょん』は『妖怪』との設定を与えられた。夜になるとコッソリ動く設定。そして夜になるとコッソリ隠れる…星を眺めるのが好き、という面白い要素もある。

そして、ようやくこの部分で少しの本題。『◯◯の日本一?』というのは、幌延町の個性、幌延町の売りにしている言葉なのである。

それは、『日本一多く秘境駅を有する自治体』である事だ。その数は6つあり、全国自治体トップの数なのである。

秘境駅…というコンテンツは、鉄道ファンのみならず旅人にも多く注目を浴びるコンテンツだ。秘境駅…というのは、『どうしてそんな場所にそんな駅が?』や『鉄道でしか移動困難』だったり『普通列車ですら通過してしまう』などの到達困難な要素を含み、集落の中に佇むポツンとした駅の事である。幌延町は6つ…と記したが、下沼駅もその1つだ。秘境駅に関しては、是非とも興味湧きし方は調査してみるのをオススメする。

さて、この下沼駅であるが車掌車を活かした駅舎の中にはプレゼントが置かれているそうだ。自分もこの事実を事前に把握していれば、何かしたかったなぁ…とばかり。

そして駅としての情報になるが、平成18年の南下沼が通学生の終焉と共に廃止になって以降、下沼方面での存在はこの駅舎がただ1つを担ってきた。駅の近くには利尻・礼文の国立公園であるパンケ沼が徒歩2キロで近い。また、名山台まで徒歩1キロの圏内にある。何かとアクセスの良さで生きては行けそうだ。鉄道訪問の難易度は本数都合でハードルが高そうだが。

宗谷本線は原野の中を駆け抜けていく。

普通列車だとしても、秘境駅…というかここまで鉄道が衰退している、崖の淵まで来ている状態になると駅間も長く列車の走りも自然と躍動感を感じてくるものだ。各駅で細かに乗客を拾っていく堅実さとは無縁になりそうな勢いである。

車窓から広がる、北海道らしい酪農の姿。道中でも東舞鶴から乗船したフェリー内で鑑賞した映画の中に酪農家が登場していたが、正にそんな情景が拡がっていた。全国の人々が思い描く『北海道』の装いがそこにはあったのである。

この先、下沼を出て北海道の原野を駆け抜けると、幌延を出て豊富に到着する。

この豊富が今回の目的地だ。

最北近くして、豊富の情景

豊富に到着した。列車は音威子府を発って、幌延での休息も含めるとかなりの時間がかかった。ざっと3時間ほどはかかったのだろうか?体感的にも、かなりの時間を使った気がする。

豊富に到着し、ここでキハ54形同士の行き違い発生。もうすっかり、このキハ54形にも目が肥えた…ではないにしろ慣れてしまった感覚がある。

何かしらの制限があって。何かしらの条件が折り合わずしてこの周辺にはH100形が入線できず、その勢力を構築できないのだろうが車両更新の手が入っていない情景を見届けるとそれはなんというのだろう。最北の幹線。秘境に到達した事への感動…なども思ってしまうのであった。

少し曇りでもやががかった方面から、キハ54形が入線する。長い長い駅間を駆け抜けて、主要駅でのしばしな休息の時である。

キキキキキキぃぃぃぃっ…と鈍いブレーキの音を残して、列車が停車する。

しかし天気は全く回復してこない。この日は午前中が曇天模様のままであった。

音威子府から幌延での休息。そしてこの目的地である豊富まで乗車し、午前時間中の大半を共にしたキハ54形とはここでお別れする。

再びエンジンの音を掻き鳴らし、最北の駅に向かって走り去っていった。

きっと読者の中に旅好き…または連載経過をずっと読んできた方などからすれば、きっとこのように感じるのではないだろうか。

「本数が少ない宗谷本線の名寄以北で途中下車、大丈夫なのか?」

と。

心配はなく。(既に白老では列車を1本ミスしてしまったが)ここは特急停車駅なので僅かな可能性もある。そして駅の外だけをしばし観察…と云うよりも。目的はこの豊富の駅の前にあるのだ。それを今からお見せしよう。

実は行き違いでやって来たキハ54形の背景に、その目的はフレームインしている。

この如何にも廃墟な感じを演出している車両だ。この車両を目的に、自分は北海道は豊富にて途中下車を試みたのである。

当然、京都での計画時には宗谷本線が名寄以北でここまで本数を減らし、更には本線の凋落が進行しているとは考えもしていなかったのだが、宗谷本線の事前下調べをしている際にこの客車を発見する。その際に

「おぉ、これは行ってみたい」

と心を動かされたのがこの車両の存在だったのである。

駅の中からでも、改札内で列車を待機している最中でも通常通りに観察できるのが、この車両の良いところだ。

列車が去り、豊富の駅周辺は一気に静かになった。原野の中に列車が走り去っていくと、急にこの駅は静かな空気を匂わせる。

駅の構造は非常に宗谷本線内ではガッシリとした佇まいになっており、流石は本線の主要な駅として…の存在感に威厳を残した状態になっている。

しかし、鉄道が活気を呈していた頃のようか…というとそうでもなく、駅の中に周辺は閑散としている。そして乗客も僅かな中にあるので静かだ。

訪問日には工事のような…というか塗装業者?のような喧騒が駅の周辺にあった。

そうした用事がないと今はこの駅周辺に賑わいもないのだろうか。

さて、この豊富町だが日本最北の国立公園である利尻礼文サロベツ国立公園…なるものが町にはある。日本一の高層湿原であり、世界的にはラムサール条約にも指定されているのが特徴だ。だが、鉄道でのアクセスは難しいのだろう。

写真のように、駅の周辺にはマトモに人が写っている様子がない。更には車の方も。交通手段云々…ではなく、町の機能の方も落ちようとしているのだろうか。

そしてもう1つ。豊富町には『豊富温泉』がある。

この豊富温泉は、温泉をモチーフにした2次元キャラクターコンテンツ・『温泉むすめ』にも登場し、全国規模で注目を集めた。全国各地にあるこのコンテンツだが(最近は温泉街や温泉地に行くと必ずいる実感がす)、この最北の国立公園を有する町にもキャラクターが充てがわれた。

豊富温泉は、日本最北の温泉街として名高い。そしてこの温泉の特徴には、

『油分が含まれている事』

にある。世界的にもこのような温泉は珍しいのだとか。

効能は、温泉に含まれる油分による保温保湿の効果。そして乾燥・アトピー。抗炎症作用とある。重曹にホウ素を含む為、それが肌によく効いてくるのだとか。性質は弱アルカリ性である。

これが最北の温泉街の自己紹介…に近いのだが、なんせこの空気ぶりでは何とも言いようがない。

皆さん、是非。

いつまでも佇む事を

この場所に訪問した理由…っとそれが、この車両である事は前記にも記したようにだ。

この車両は近づいて見ると、旧型の客車である。車内に入れば、きっと木の内装を感じられる前時代的な車両なのだろう。パッと触れた感覚で(観察的に)云えば、手入れはされていないし荒れている状態だし錆に腐食の進行も心配だ。

だが、この客車の存在は大きくして貴重なのである。

この客車、救援車…と言って旧型客車の中でも大事な役割を静かに全うした客車だったのである。

徐々に接近して見ていく事にしよう。

車両の中間には、大きな荷物の出し入れなどに使用していたであろう扉がある。こうしたモノを装備している事からも、この客車が通常と異なる任務を任されていた事を何か感じ取る事ができる。

しかし接近して見ると、車両のボロさ。粗さ。腐食に向かって進行するその状態…が何かパッとして分かる。ただ、今感じてみるとコレは少しマシな方?という気分にもなった。(どっちだ)

ちなみに事前情報で京都での調査にてこの客車を発見し、豊富訪問時に行く事を決心したのだがこの客車・形式は『オエ61』という。

オエ61…という客車に関しては、正直この客車の発見の報を知るまで全く考えても居なかった。折角なので、ゆっくり覗こう。

年月によってヤツれた側面の状態が、曇天の空に鈍く浮かんでいる。

そして天気の関係もあるのか、この位置から撮影すると窓配置の独特さ、そして車両の歪な窓の配置が事業用車両の風情を大きく引き立てている。

そして、こうした救援車はかつての仕事が『荷物車』・『郵便車』であったのが特徴的である。

この歪な形状をして映える窓はその証拠だ。

眺めているほど、この車両の個性である特殊な窓の形。そして歪な窓から漂う事業用車両の雰囲気は面白いものだ。

車両に関しては、オエ61形…であるのは判ったのだが、その先。

この車両の番号である。

この車両はオエ61-67という。全国にオエ61形は多く在籍し、各工場に各国鉄駅の番人を務めた中では最も多かったが、このオエ61形は全国の救援車の中で最も多くの世帯を誇った車両なのである。

足回りに目を向けると、まだまだ状態としては大丈夫そうな雰囲気を感じた。

天気が曇天だったので、カメラの設定を少しだけ変更して車両の足回りが強調されるような色味に変更して撮影する。

ブレーキ機器関係・台車の関係に関してはまだもう少し大丈夫そう?というのだろうか、状態の良さが窺える感じだった。

普段、GM(Green Max)の旧型客車・荷物車関係をキット製作し車両に関してはぼんやりと認知している自分なのだが、

「おぉ、コレはキットで見たな…」

という少し単純な思いでの観測。そして

「本当にこんな感じだったのか…」

という思いなど、旧型客車に関しての思いを張らせ車両を眺める。

車両の下部方面に関しては、薄らと緑が生えポツリと草原に佇むような環境だろうか。草が茂っていない状態というのが、この車両の幸なる部分なのかもしれない。野外に放置され、自然に帰化してしまう寸前の車両たちと比較すればまだまだこの車両の環境もマシなモノだろうかという気分だ。

先に反対の方面に回る。

自分の中では。

「これぞ旧型の客車!」

と言わんばかりの顔をしている、まさに昭和の鉄道を支えた。国鉄の客車輸送を支えた。そんな顔をしている。緩急設備を見せた、車掌の添乗する?ような窓が覗いている。

自分の中では、豊富駅の方面を向いている方角よりも正直に感想として述べると

「こちら側の方が好きだな」

という気持ちだ。ハシゴのようなもの。そして幌枠のようなモノも確認できる。

幌枠の端の方角…を少し目にしてみると、蒸気機関車などで時たまに見られる警戒色の標識、

『架線注意』

の標識が確認できる。この『架線注意』の標識こそが、この客車の現役時代と変化しない元気な点ではないだろうか。

だが、この場所から眺めると腐食なのだろうか。穴の空いてしまった部分だけはどうにも気になって仕方がない。どうにも客車車体方面に目を向けてしまうと、風雨に晒されがちになる経年劣化に目移りしてしまうものだ。

車両に対しての腐食はかなり進行しているような状況を思わせる。

そして錆による穴。また、腐食したドアの部分も屈んでの煽りアオリアングルだとキツく感じてしまうものだ。

しかし、こうして屈んで車両をアオッて撮影してみると、何か旧型客車の本来の姿を感じてしまうというのか、客車本来の姿に。国鉄時代を支えて鉄道に根ざした茶色い車体に思いを寄せられる。正直に、このアングルでの撮影に自分は1番の感動を記憶したかもしれない。

ここで撮影アングルは再び駅に戻って豊富駅構内より。

車両に関しては完全に全ての観察が可能なわけではないのだが、駅からの方向以外は全て接近しての観察が可能になっている。老朽化していても。風雨と戦い、朽ち果てる姿見せようと、車両は今でもこうして豊富駅の利用者にその姿を残しているのだ。

さて。こうして全景を一旦上部から眺めて俯瞰したところで。

このオエ61-67に関して説明しよう。

まずそもそもの話。救援車…という存在は先ほども記したように

『車両基地や工場の番人的な存在』

であって、一般的には殆ど出庫して走る事はない。そもそも、検測車に配給列車・工事用列車と異なって、この車両が本線を走行するような事態になってしまうのはただただ異常事態なのだ。大規模な事故・脱線・鉄道が災害に巻き込まれた際…などでの使用がメインになる。

さて。オエ61形…に関してだ。この車両。ただただ世帯が非常に多いのである。

救援車・事業用車両の中では世帯数が非常に多く、種として改造の元になった車両は多岐に渡っている。

しかし、このオエ61形の場合は。オエ61-67の場合に関しては、車両は荷物車・『マニ60』からの改造となった。正式にはマニ60-2021が改造元になっており、かつての形式はマニ60形だった事が判明している。

写真…マニ60形の実車の写真はなかったので、自分で製作した未塗装キットからのマニ60形を掲載してこの先の話を進行させる。

そもそもの話だ。マニ60形も改造車なのである。マニ60形…ここでは2021号車だけに限定させるが、マニ60-2021はかつてナハ22795という客車であり、旅客客車であった。

元を追跡すると、この客車に関しては戦前から継続された17m級の木造旅客客車となる。

元の客車形式は、22000系客車。17m級の木造客車の中では当時の最多勢力を誇り、両数は3,900両近くを製造した木造客車のヒット車両である。しかし、大半の車両に関しては鋼製車体客車の普及が追い討ちとなり、戦前下で既に原形を残した車両は存在しなかった。

そして、ナハ22795に時代の潮流。転機がやってくる。ナハ22795は鋼製車体への改造が決定し、その形式をマニ60-21へと改番したのであった。時代は昭和28年から昭和30年頃の話になり、日本車輌東京支店での改造となった。

ナハ22795の時期には旅客輸送に従事したが、今度は一転。荷物客車となった。

荷物客車…とは、国鉄の中にあった手荷物輸送や郵便の輸送に従事した車両である。

現在は貨物列車が主流になり、そしてその貨物列車ですら輸送体系の見直しによってコンテナの普及…と時代は刻一刻の変化をしているが、国鉄時代には『手荷物輸送』の一環として荷物客車の連結。そして荷物客車のみで組成された『荷物列車』なるものが走行していた。

往時は国鉄の中でもかなりの本数を誇り、昼行の特急・急行列車の合間を縫っての活躍。そして夜通し走り、関門トンネルを突破して熊本や車両を切り離しての貨車航送の方法で海を渡り、熊本に北海道に向かう荷物列車も存在した。

写真でしか観測した事がないが、大阪で普段は見かける荷物客車が北海道で観測され、北海道に貨車航送の手順で海を渡ったという記録が残されていたりもする。

とかくして、荷物列車は長距離を走り、全国を駆け回ったのだった。

荷物列車の役割は、現代の世の中で言う手荷物。そして小包の搬送である。『貨物列車での輸送』が必要ではない小規模…な荷物を回収し、全国を走行したのであった。

荷物列車の中には、郵政省所有の客車として『郵便車』なるものも混ざっていた。コレに関しては後ほどだ。

話を少しづつ戻しながら、豊富のオエ61の方向へ。

豊富に保存されている謎の客車…としてオエ61-67の番号で晩年を暮らし、風雪に耐えている同車。

その形式はかつて、マニ60-21であった。そして、そんなマニ60-21から更に改造を受ける事になるのである。

ん〜、コレ。どっから解説の手を付けていこうか迷う。解説ってか観察だけども。

マニ60形として、鋼製車体に改造され生存したナハ22795であったが、マニ60-21に改造されてから更に改造を受ける事になるのである。

マニ60形への電気暖房設置改造施行…として、マニ60-21は改番を受ける事になった。

車両の改番は、2000番台となりマニ60-21はマニ60-2021へと名を改めた。2回目の改造・改番になる。

写真に少しだけ話をかっ飛ばして。

写真は、朽ち果てた場所。車両のマニ60としてのヶ所が見える場所である。

自分にはそういった実感…そして種車として鋼製車体になって間もない時期の姿が垣間見えるように感じ、保存されている中ではかなりの感動を受けた場所だ。

車両には保存意図。そして車両の価値の伝播が難しい側面はあろうが、この垣間見えし場所は自分の心を射抜くのには十分すぎるものだった。車両にはステップ自体が装着されており、いつでも中には入れるのだろうがこうして車内を覗き見て、

『乗車した』

のと同等な感覚が得られるのは楽しい。

この大地への歩み

さて、マニ60-21は電気暖房設置への改造としてマニ60-2021への改番が実施された。

この改造には、車両の運用範囲を拡充させる為の判断。そして運用拡充による寒冷地での運用が想定されていた。

電気暖房の設置こそ、この客車の北国進出を後押しした結果と言える。

この客車を観察していると、荷物客車の妙味。そして客車全体に秘められた荷物客車の良さを感じ取る事ができる。

台車付近にあるこの大きな扉は、このマニ60形に改番され荷物輸送に従事する事になってから設置されたものだ。大きな荷物の搬出・搬入の為に設置された扉は、客車のかつての役目を大きく語っている主張と言えるだろう。

国鉄時代の写真集。現場で活躍する男たちの記録を眺めると、汐留や梅田といったかつての荷物輸送の拠点でこの扉を大きく開け、パレットからがばっと大きな荷物を搬入する姿が実に圧巻だ。

救援車としての姿…だけでなく、荷物客車としての古来の姿に遭遇できたのは非常に大きい成果と言える。しかしながら稚内を目前にしてこんなものに立ち会えるとは考えてもいなかった。なんと大きな成果だろうか。

このオエ61-67の特徴として、マニ60時代初期の姿を濃く残している事が大きな話題になるのだが、その特徴が大きく出ているのがこの窓配置なのである。

マニ60形へ改造された仲間の特徴として、荷物扉間に広がる(ここからは見にくい)種時代の22000系列の客車譲りの4連続した窓が挙げられる。

この4連続した窓は、木造客車時代の名残であり、鋼製車体になってもなお。荷物客車として転職した後にも車両の個性として後々生涯刻まれていく事になるのであった。

車両の状態が悪化しているとはいえ。空き巣に破られたような状態と化したとはいえ、この客車に対する価値というのは非常に大きい。

しかし、本当に惜しい事を列挙してしまえば、車両の保存状態。そして、何故にこの地に居るのか…という情報量の少なさが問題である。

どうやら様々な手段で調査を図ってみたところ、この豊富の地でオエ61-67はライダーハウス、宿泊拠点としての使用がされていたようである。

しかし現在はそうした名残を一切に感じない。この客車から、人の滞在した息は完全に消え去っていたのである。

そして、マニ60-2021としての活躍に転換点が訪れた。

昭和42年、国鉄の旭川工場に入場し、救援車・オエ61-67への改造が施行されたのである。この改造にてマニ60形2000番台という寒冷地向けの荷物客車から、オエ61形0番台への再びの改造・転職となったのである。

今度の職務は、車両工場・基地の番人である。車内には作業員を乗せ、異常時の出動などを想定して簡易的なジャッキに救助用の機器を多く搭載し、車両の新たなる責務へと舵を切ったのである。

オエ61形…という車両は、実は一括りにしてはいけない救援客車なのである。その数は救援車というジャンルの中でも最多の部類に入り、改造種車も実に多い。このオエ61-67に関してはかつて、マニ60形からの改造車となるのだが他にはオハフ61形、スユニ61形などの改造車も存在する。

その中で、全国に於いて最も大きな世帯を誇ったのがマニ60形を改造した0番台だ。最若番の車両では9番から、101番まで番号が存在する。

一部、形態差によって番号の抜けなどはあるもののこの0番台がオエ61形としての救援車の世帯を大きく誇り、国鉄時代の車両基地を保守する存在になったのは間違いない。その功績は国鉄時代の黒子として、鉄道ファンの中で語り継がれてゆくだろう。

…とそしてこの記事の最後に。

オエ61-67は最終的に末期は北見に配置を受けた。そして平成2年までその車籍を貫き、引退したのである。

次回も少しだけオエ61-67に触れつつ、豊富をもう少しだけ見ていこう。