スタンフォード最初の授業 【後編】デザイン思考は日本の教育に適用できるのか

前回の記事の続きで、スタンフォードで最初に受けたd.schoolのデザイン思考に関するセミナーについて、感想+考えたことをまとめました。

1. どのように「デザイン思考」するのか

学期開始前に参加したこのd.schoolのセミナーは「Designing professional」というタイトルで、全体としてはデザイン思考を学びつつ、それを自分の人生観(生き方や働き方)の設計に適用し、大学院でどのようなことを学び、その後巣立っていくのかということを各々クリアにするものでした。

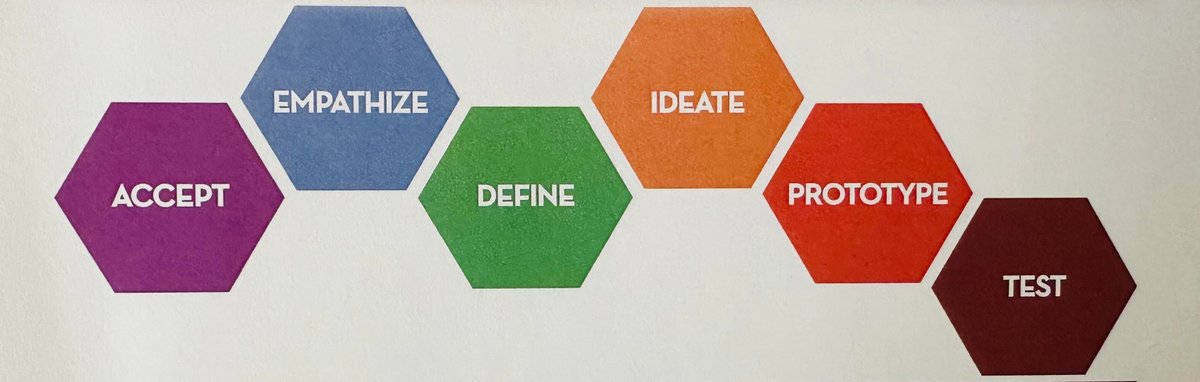

上記の図がデザイン思考のチャートであり、意味合いとしては以下の通りです。

>Accept (問題を受け入れる)

>Empathize (問題に共感する)

>Define (問題を定義する)

>Ideate (対処法を考える)

>Prototype (考えた対処法を試行的に作る)

>Test (対処法(試行品)をテスト(チェック)する)

2. デザイン思考を体験した個人的な感想

留学前は社会人として働いており、問題解決のためにあれやこれやと、検討や調整などを行ってきた私ですが、「デザイン思考の感想は確かにクリエイティブになれる」、「シリコンバレーがスピーディーかつイノベイティブになる所以はこれか」と率直に感じました。

例えば、自分の人生における課題(悩み)に対する対処法を「Ideate」して(考えて)みようというセッションでは、(ここでも)3人1組になって、それぞれのキャリアの悩みについて、わずか「3分」で、考えられることを次々と付箋に貼って提案します。この時のポイントは、

・その提案はどんなに馬鹿らしくてもOKで、

・とにかく「数」をこなす

・その中から良いものを選んで試してみる(→Prototypeにつなげる)

といった具合で、ブレーンストーミングと言ってしまえばそれまでですが、ブレストといっても(旧来の)日本にありがちな、「良い意見を言わなきゃ」「周りの目が…」といった空間はそこにはなく、どんなにくだらないものでも受容する、だからこそ出てくるアイディアの量とスピード、人々のコミュニケーションの多さ、重要性を感じました。

多いグループは、この2〜3倍の量の付箋を模造紙に入りきらない程に埋め尽くしていました。

繰り返しますが、「わずか3分で」、です。笑

シリコンバレーは新しいビジネスが次々に生まれる最先端の場所として有名ですが、そうしたイノベーティブな企業やアントレプレナーを生み出すのは、こうした風土が根付いているからだろうな、ともうかがえます。

3. デザイン思考は日本の教育に適用できるか?

(以下、あくまで私見ですので、ご意見等がありましたらぜひコメントいただければと思います)

さて、こうした先進的な取組を目の当たりにすると、私は「日本の教育でもデザイン思考の実践はできるのか?」といった疑問が湧いてきました。

まず、現状を確認するために文部科学省の方針について調べてみると、例えば以下のような形で、方向性を共にしていると考えられる記述が確認できました。

①高等教育

「大学関係者においても 必ずしも具体的な取組のイメージは共有されているものではない」としつつも、学士課程段階における様々な積極的な取組について、例えば次のようなアプローチもあると例示されています。

◆ 文理横断・文理融合教育を通じた課題解決力等の涵養に重点を置いた学位プログラム

学生が入学後、人文・社会・自然の諸科学にわたり幅広い学修を行うことや2年次以降に学生の選択によって専門的な学修を進めることは上記と同様であるが、文理横断的な思考・手法等により、課題を解決する力を育成することを目的とした学位プログラムとなっている。デザイン思考やデータ分析、調査方法等のアカデミックスキルといった課題解決に必要な知識・技能を身に付けた上で、これらを実際に活用するプロジェクト学修等を通じて、課題解決等の実践力を養うといったカリキュラム上の工夫も見られる。

「大学分科会学修者本位の大学教育の実現に向けた今後の振興方策について」より)

そのほか、アントレプレナーシップ教育も、課題解決という文脈で、以下デザイン思考と方向性を共にするものと考えられます。

「アントレプレナーシップとは、様々な困難や変化に対し、与えられた環境のみならず自ら枠を超えて行動を起こし、新たな価値を生み出していく精神です。多くの仕事がAIやロボットに置き換わっていく社会において、どのように生きるかを考え、実行する力を習得することがこれまで以上に必要になってきています。アントレプレナーシップ教育は、自ら社会課題を見つけ、

課題解決に向かってチャレンジしたり、他者との協働により解決策を探求したりすることができる知識・能力・態度を身に付ける教育であり、…(略)」

②初等中等教育

こちらはデザイン思考の文言がそのまま用いられているわけではないですが、例えば、学習指導要領の解説において提示されている以下のような方向性は、デザイン思考とも価値観や実践を共有している部分があるのではないかと思われます。

【主体的・対話的で深い学びについて】

・「対話的」とは

=子ども同士、教員や地域との対話を通して自己の考えを広げ深めること

・「深い学び」とは

=問題を見いだして解決策を考えたり, 思いや考えを基に創造したりすることに向かうこと

・授業者視点に必要なこと

→一例として、「交流を通じて思考を広げる」、「協働して問題解決する」こと

まとめ

つまり、デザイン思考は、日本の教育政策においても、価値を共有する理念や方針が、各学校段階で打ち出されていると言えると思います。

とはいえ、方針≠現状であり、実践レベルで、私がスタンフォードで体験したようなデザイン思考の実践と同様のものが全国各地で行われているとは言えないことも現実ではないでしょうか。

「与えられた課題をこなす」のではなく、「どのように課題を定義するのか」

「1つの答えを求める」のではなく、「答えのない問にどのように果敢に立ち向かうか」

「相手の顔色ばかりを伺う」のではなく、「積極的に相手と関わりながら答えを模索する」

今後は、こうした方針や理念がさまざまな教育現場で実践できるように、現場のさらなる後押しが重要だと思いました。

今回もお読みいただきありがとうございます。

こうした内容は、教育大学院とは別のスクールということもあり、今後はあまりないかと思いますが…次回はスタンフォード教育大学院の最初の学期などについて書いてみようと思います。

それではまた次回!

いいなと思ったら応援しよう!